本コラムは、ダイヤモンド社発行の「DX戦略の成功のメソッド~戦略なき改革に未来はない~」の第2章の抜粋記事です。

試し読み

DXの推進に向けた5つのポイントを紹介してきたが、実はこれらを押さえるだけでは不十分だ。忘れてはならないのは、DXを推進する企業がほぼ確実に対峙することになる「壁」を突破することである。これから紹介する5つの壁は、すべて社内にある。歴史と経験によって築かれた分厚い壁は、DX戦略を立案する前に対策を講じておかなければ突破できない。ここではデジタル化を進める上で実際によく直面する5つの障壁を、その解決策とともに解説する。

(1)トップのDXリテラシーの壁

経営者やデジタル推進に関する決裁権者のデジタルに対する理解度が著しく低い、あるいは知識に偏りがある場合に「壁」が姿を現す。よく見るのは、DX推進部門の責任者やパートナー企業に、戦略もなく実質丸投げにしているケースである。

例えば、顧客管理システムの導入を検討するとしよう。一般的なシステムで解決できる問題や現在の管理方法、課題感を正しく認識していないトップが、「よきに計らえ」とゴーサインを出す。だが、丸投げされたDX推進部門の責任者には顧客管理の実務理解が乏しい。

責任者は何とかしようとして、一部の営業社員や業務部門とのやりとりをもとに、局所最適なシステムを導入することになる。実態に即していないシステムを導入したことで、既存の営業支援システムや名刺管理ツールとの互換性がなく、従来のやり方に即した顧客管理も難しくなってしまう。運用を前提とした組織体制も想定していないため、実装後の推進力も働かない。典型的な失敗例である。

デジタル投資に関しては、情報システム部門やデジタルに強い社員に判断を依存するケースも多く、後になって現場から不満の声が上がることも少なくない。とはいえ、トップにデジタル技術の細かい理解は必要ない。前述した5つのポイントを押さえるだけでよいのだ。これがトップに求められるDXリテラシーである。

トップが自社の実態をつかみ、DXの目的と全社横断的な協力体制の促進を自ら発信すること。そして、プロジェクトリーダーに組織の編成権を与え、適時報告の場を設けること。これだけで、リーダーが十分に実力を発揮できるだろう。このような組織体制とDXリーダーについては第3章で詳述していく。

もう一つ、トップのDXリテラシーによって壁が出現しやすい状況がある。トップダウンの傾向が強く、トップが改革に大きく関わり過ぎるケースだ。トップがデジタル技術に精通していればよいが、付け焼き刃の知識でDXの本丸に居座るのも問題である。解決しなくてはいけない課題が表に出てこなくなり、気付くとベンダーの言いなりになっていたり、DX推進部門以外の部署が面従腹背になっていたりする。マーケティング畑出身のトップがデジタル化を強引に進めた結果、営業部門の協力が得られなくなり、営業部門とマーケティング部門の対立を生んだというのはよく聞く話である。

トップの言葉は重く、直接指揮を執るほど周囲からは一方通行的な取り組みに映る。陣頭指揮はDXリーダーに任せる勇気を持つことが肝要である。

(2)投資対効果の壁

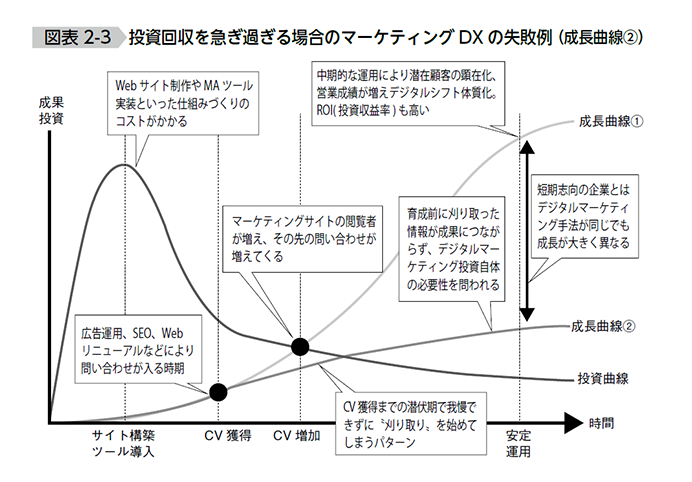

工場には5億円を投資しても回収まで座して待つのに、DXでは500万円の投資でもROI(投資収益率)を声高に求める経営者がいる。なぜ、急ぐのか。デジタル投資の性質とリスク、そしてその効果が見えていないからである【図表2‐3】。

DXに取り組む前に、まずはその導入価値を知ることが重要であると先に述べたが、これができていれば投資に対する回収ロジックは組みやすく、経営者も比較的、投資には前向きなことが多い。しかし、そのような場合であっても、業務をデジタル技術で抜本的に変えるとなると、必要以上に投資判断の脆弱性や進捗状況のマイナス要因探しに躍起になる。投資額も跳ね上がり、回収期間も数年単位になるからだ。このような経営者には、「デジタル化構想の全体像」と「習熟ロスの想定」が不足しているといえる。

DXビジョンと併せて、デジタル技術と業務を具体的にどう組み合わせるかというデジタル化構想を全社単位(企業規模によっては事業単位)で描いた上で、「今必要な投資である」という決断ができる環境を整えておくことをおすすめする。

また、デジタル技術を使って業務を遂行する社員も、いきなりシステムやツールを使いこなせるわけではない。DX投資はこれまでと異なる取り組みであり、社内の習熟ロスを想定しなければ改革は頓挫する。

投資対効果の壁は「追加投資」のタイミングで立ちはだかることもある。システムやツールを導入すると新しい課題が見えてくる。例えば「現在使っている別のシステム内のデータと連動させることで、もっと業務改善が進む」とか、「今回導入したツールでは○○の機能が足りない」といった課題である。前者に必要とされるのは当初の目的を進化させるための追加投資であり、後者には目的が達成できなかったゆえの追加投資が求められる。問題になるのは、後者の場合に投資予算を渋り過ぎるケースだ。

デジタル投資は一つのシステムだけ導入しても完結しないことが多く、追加予算が許容されないなかで推進責任だけ担わされると、現場は割に合わないと感じてしまう。

DX投資は、予算を執行する上である程度の柔軟性を設けることが機動性を上げる。DX投資の考え方についても、次の第3章でそのポイントを述べていく。

(3)データ未入力・未活用の壁

活用すべきデータが存在しなければ、DXは成り立たない。この当たり前の前提を阻む壁が、システム導入後に現れる。データ未入力の壁とデータ未活用の壁である。多くの企業がこの壁を突破することに多大な労力を費やす。開発チーム側ではコントロールできない領域でもあり、システムを利用する実務者側の理解と忍耐が必要になる。

DXの趣旨が理解できて、システムも順調に導入できたのに成果が出ない。このパターンで最も多いのが、「データを入力しない」ケースである。本末転倒に聞こえるが、現場の目線に立ってみると容易に理解できる。入力することに慣れていない、入力する時間そのものがもったいない、入力するメリットがわからない(感じられない)など、現場には現場なりの「データを入力しない」理由が存在するのだ。

この場合、さらにまずいのは例外を設けることだ。「A事業所はまだ慣れていないから、ファクスでの報告から様子を見よう」「セールスメンバーは受注することに集中すべきだから、それ以外のメンバーだけ勤怠の自動化に切り替えよう」。このように例外を設けると、今度は、その例外側のデータを取りまとめる「新しい業務」が発生し、結果的に業務効率は上がらない。多忙な現場には理解を示しつつ、例外を設けない強い姿勢をトップ自らが示すとともに、推進責任者に「横串を通せる強い人材」を登用することが必要だ。また、いくつかのチームでテスト導入期間を設け、そこで実務に直結する成果を残した上で、全社に水平展開する手法も多く見られる。経営者の意思によっては、入力の怠惰に対する減点評価すらも導入の余地があるだろう。

このようにして何とか入力の壁を越えたとしても、さらにデータ未活用の壁が行く手を阻む。獲得・蓄積されたデータを使わないケースである。例えば、マーケティング部門がウェブサイトで獲得したリード(見込み情報)を営業部門にパスしても動かない。各部門のKPI(重要業績評価指標)を自動集計して可視化しても、経営会議では手計算した別の資料を使っている。このようなケースが実際によく発生する。

獲得したデータをどう分析し、対策検討に生かして成果を上げるか。そこが描き切れていないのである。部門長や経営陣の陣容がこれまで上げてきた成果に基づいてつくられているとしたら、なおのこと空中を行き交うデータで判断することに抵抗があるだろう。成果が出なければ、投資対効果の問題が再燃することもある。よって、導入・実装後にデータ未活用の壁にぶつかっている企業には、一歩後退してでも、あらためてデータ活用の目的を整理することをおすすめする。

(4)キーパーソン不在の壁

ここでいうキーパーソンとは、DXを成功に導く推進リーダーのことである。DXを推進するためには、組織全体を俯瞰(ふかん)的に把握し、横串を通すことができる「組織を動かす力」を持った人材が必要だ。こうした役割を担うキーパーソンが不在ではこれまで紹介してきたような「壁」の突破は難しく、システム導入に当たっての社内調整に必要以上の時間がかかったり、導入後に活用ルールの徹底が難しくなったりする。

システムを導入したものの全社の足並みがそろわずに、なかなか改革が進まなかったという経験はないだろうか。担当部門がいくら一生懸命に取り組んでも、そのような状況に嫌気がさして、システム導入の責任者が離脱してしまうケースも耳にする。

また、全社統一システムを導入・運用しても、各事業部がそれぞれに都合のよいツールを勝手に使い始めると、もはや統制は効かない。せっかくデジタルガバナンスをつくっても、現場のパッチワーク的運用で形骸化し、全社で同じ仕組みを活用しているはずなのに連携できないという、データのセクショナリズムに陥っているのである。

このような事態はすべて、キーパーソンの不在によって起こりやすい。DXを円滑に推進するためには、数ある外注先から目的に即したシステムやツールを戦略的に選択し、全社横断的にコントロールする役割を誰かが担う必要があるのだ。もちろん、どんな改革であってもキーパーソンの存在は必要不可欠だが、なぜかDXの推進になるとベンダーの担当者や社内のシステム部門に丸投げし、実装時の調整事項は当事者の部門長同士のすり合わせに依存するなど、リーダーシップをとりたがらない(または特定のリーダーに主導権を握らせない)組織が多い。

DXは、自社だけで完結させることが難しい取り組みである。一つのシステムを導入するだけでも、ベンダーや開発事業者、場合によっては仕入れ先や得意先など社外のパートナーの力が不可欠だ。それを社内の全部門に導入するのだから、さまざまな利害関係者を取りまとめて戦略を推進する役割が重要になる。この役割を担えるキーパーソンの有無が、全社の改革の肝になってくるのである。

(5)バイアスの壁

DXに取り組んでいるかどうかにかかわらず、すべての企業がこれまでに何らかの業務改善を図ってきたはずである。現在使っているワークシートも紙の帳票も創業当時のままではなく、また今の営業成績や顧客管理のやり方も新入社員当時のままではなく、それぞれ時代の要請や自らの経験値から変化してきた結果である。ところが、この事実こそが「現状がベストである」「自分がいちばんわかっている」というバイアス(先入観、偏見)を生じさせる。特に属人的な要素が強い特殊業務や、独自の慣習が強い業界、成功体験を積んだベテラン社員であれば、なおさらバイアスにとらわれやすい。

ある卸売会社の営業責任者は、商談履歴をバイヤーの特性とともに事細かにノートに書き記し、それをもとにチャネル政策や商品政策を立案して多くの実績を上げてきた。本人にとってはそれが最善の方法であったため、顧客管理システムを導入した後もデータ入力にアレルギー反応を示していた。データに基づいて戦略を立案する必要性を説いても、「このお客さまのことは自分がいちばんわかっているのだから必要ない」と拒絶してしまうのである。DXに取り組んできた企業であれば、細かな差はあれど、これと似たような経験があるのではないだろうか。

バイアスの壁は、現在の業務を抜本的に見直す際、"省力化"や"効率化"という名の下で今までの仕事ぶりが否定されることに対する、ある種の恐怖心が働いている場合が多い。よって、現状を否定して「改革を強制する」アプローチではなく、改革によって失われる機能をどのように補完するのか、具体的に想定することが求められる。その上で、改革の先にある活躍の場をトップ主体で可視化しながら、丁寧に説明することが肝要だ。

また、デジタルツールを導入する際に、「その部分だけ」にフォーカスした枝葉末節の議論がなされることがある。例えば、新たな業務システムを導入する際、稼働させることばかりに着目して業務全体のフローを棚卸ししない。あるいはマーケティングサイトを構築する際、ページデザインやイメージ画像の選定に時間をかけ、訴求したい事業・商品を検討しないといった具合である。「今の業務フロー自体は問題ないはず。以前のシステムが悪かったのだ」「とにかく見た目の良いサイトをつくれば、何かしらの商品が引っかかるはずだ」といったバイアスの壁により、DXの本質からずれた運用が検討されていく。

これらの導入に関わる社員からすると、ただでさえ通常業務で忙しいのに、よく知らないシステム実装に巻き込まれた上、大掛かりになってくると手に負えないと考えがちである。また経営者も、自分自身がよく理解できていないデジタルへ多額の資金を使うことに不安を抱きがちである。現場もトップも、できるだけ最小限の導入負荷にとどめたいという心理が働くのも無理はない。「スモールスタート」という言葉が独り歩きしている企業の多くは、目的志向の弱い社内風土が背景にある。

バイアスの壁の発生は多くの場合、組織カルチャーに起因することが多い。ゆえにこの障壁を取り除くには時間も労力もかかる。経営者自らがバイアスと向き合い、先陣を切って打破する覚悟がない限り、取り除けない課題でもある。

「自社がDXを通じて何を目指すのか」というビジョンからDX戦略を描き、実践すべき改革テーマへ落とし込むメソッドを提言します。

デジタル・DXの戦略・実装情報サイト

デジタル・DXの戦略・実装情報サイト