1. はじめに

行政機関や自治体におけるデジタルトランスフォーメーション(DX)は、業務効率の向上、市民サービスの質の向上、さらには地域経済の活性化において重要な役割を果たします。2020年12月に、政府において「デジタル社会の実現に向けた改革の基本方針」が決定され、目指すべきデジタル社会のビジョンとして「デジタルの活用により、一人ひとりのニーズに合ったサービスを選ぶことができ、多様な幸せが実現できる社会~誰一人取り残さない、人に優しいデジタル化~」が示されました。また、2023年6月、デジタル庁では、「デジタル社会の実現に向けた重点計画」が閣議決定されました。国全体で上記のビジョン・計画を実現するためにも地方自治体におけるDX推進は極めて重要な役割を担っています。

2. 自治体DXの方向性

2024年4月、「自治体デジタル・トランスフォーメーション(DX)推進計画」の改訂版(第3.0版)が策定されました。計画の中では、自治体DXの重点取組事項について7つのテーマが示されています。

(1)自治体フロントヤード(住民と自治体の接点)改革の推進

(2)自治体情報システムの標準化・共通化

(3)公金収納におけるeLTAXの活用

(4)マイナンバーカードの普及促進・利用の推進

(5)セキュリティ対策の徹底

(6)自治体のAI・RPAの利用推進

(7)テレワークの推進

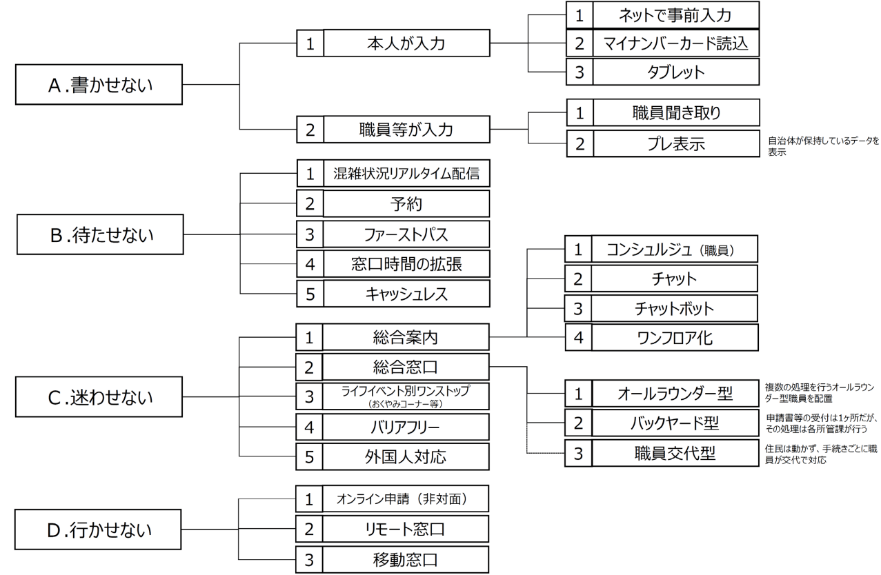

このうち、"自治体フロントヤード(住民と自治体の接点)改革の推進"は新たに位置づけられた考え方であり、地方自治体における窓口対応について、デジタルを用いてフロー改革を行う必要性を示しています。これについては、現段階で多くの市町村が4つの切り口(書かせない・待たせない・迷わせない・行かせない)に沿って独自の創意工夫により多様な改革を行っています。

出典:総務省 第33次地方制度調査会第13回専門小委員会資料より抜粋

このように、政府からDX推進に向けた方向性や重点テーマが示されているものの、多くの自治体で推進を妨げる課題が山積していることも事実です。

3. 自治体DX推進における課題

(1)アナログな慣習に沿った業務プロセス

DX推進において最大の課題の一つに、アナログな業務プロセスが変革できていないことがあります。地方自治体の業務は長年にわたり紙ベースで行われてきました。これにより、紙を使った申請書や報告書、手書きの記録が職員の日常的な業務となっており、一部押印廃止等は取り組まれているものの、業務プロセス全体の見直しは不十分であることが多いのが現状です。DX推進のスピードを上げるには、従来の業務プロセスや慣習にとらわれず、全体の業務フローを新しい技術や方法を用いて抜本的に変えられないか検討が必要であり、これには、トップの強いリーダーシップと職員の士気改革が必要となります。

(2)縦割りのセクショナリズム

多くの自治体では、部門ごとで業務プロセスや保有データが異なり、部門間での情報共有が分断されていたり、独自に業務を行うことで同じような業務が部門ごとに重複して行われているという現象が生じています。結果、部門ごとの最適なシステム運用はできていても庁内全体での最適化は疎かになることがあります。そのため、部門横断的な委員会やプロジェクトチームを組成するか、デジタル専門の部署を設けて明確なミッションを与えることが必要となります。

(3)人的・財政的リソース不足

DX推進には職員全員のデジタルスキルの向上が不可欠です。DX知識の豊富なデジタル人材を採用するハードルは非常に高いため、職員に対する定期的な研修などを実施し、組織全体のスキルを上げる必要があります。また、DX推進には初期投資が必ず必要となりますが、予算の都合上、ミニマムな投資をせざるを得ない場合が多く、計画していた構想よりも縮小した形でのシステム導入を行ったという事例も多くあります。その結果、運用面で無理が生じ、システムを活かしきれない、全体最適ではなく部分最適なシステムとなってしまうなどの弊害が生じてしまいます。内部リソースには限界があるため、スピーディーかつ効果的なDX推進を行うためには、デジタル戦略を熟知した外部パートナーを活用することも有効な手段です。タナベコンサルティングでも行政機関・自治体からのDX支援依頼が増加しており、適切な外部パートナー活用が必要であることを物語っています。

4. DX推進のポイント

(1)ビジョンの策定

民間企業におけるDX推進と同じく、まずはDX推進のビジョンを明確にすることが重要です。何を達成したいのか、そのためにどのような技術を活用するのか、どのような計画で進めていくのか(担当・期限)を具体的に定めます。ビジョンの共有により、組織全体の方向性を一致させることができ、部分最適ではなく、全体最適の自治体DXを実現することができます。

(2)組織体制の整備

次に、DX推進のための部署もしくはチーム(委員会・プロジェクトなど)を編成します。チームには、デジタルの専門的な知識を持つメンバーだけでなく、各部門における業務プロセスに詳しいメンバーも加えることが必要です。

(3)市民からのフィードバックの促進

"自治体フロントヤード改革"においては、市民の意見やニーズを反映させることも必要です。実証実験的に取り組みを行い、それを市民が評価し改善を行うことで、住民の利便性向上に直結したサービスを生み出すことができるでしょう。日本の事例ではありませんが、欧州で最もテクノロジー活用が進んでいるといわれているフィンランドでは、スマートシティ構想などの実証実験を実際に街の中で行い、市民からのフィードバックを得ることで、自治体側の視点では気づかなかった新しいアイデアの創出や構想実現に向けた改善策立案につなげています。

5. 自治体DXの成功事例

下記に、実際の自治体におけるDX推進成功事例を紹介します。

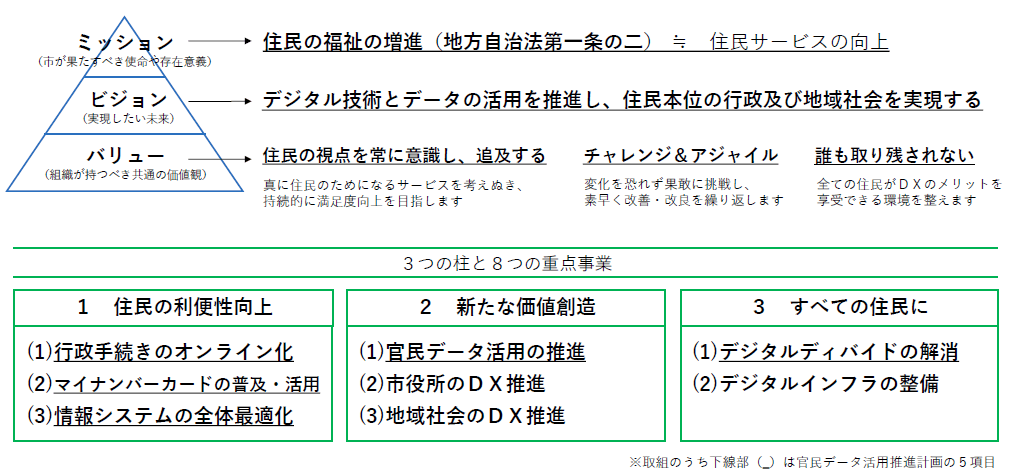

(1)群馬県前橋市:ミッション、ビジョン、バリューを明示したDX推進計画

前橋市では、DX推進計画の中で下記の考え方を明確にしました。

①ミッション:住民の福祉の増進(住民サービスの向上)

②ビジョン:デジタル技術とデータの活用を推進し、住民本位の行政及び地域社会を実現する

③バリュー:①住民の視点を常に意識し、追求する②チャレンジ&アジャイル③誰も取り残さない

そのうえで、重点テーマとして「住民の利便性向上」、「新たな価値創造」、「すべての住民に」を3つの柱として設定し、柱に沿って重点事業とKPIを設定しています。これにより、職員や住民に対しても目指す姿や目標が明確になり、推進のスピードも向上することが見込まれます。

図:ミッション、ビジョン、バリューを明示したDX推進計画

出典:前橋市DX(デジタルトランスフォーメーション)推進計画

(2)福島県会津若松市:スマートシティ

会津若松市では2011年の東日本大震災にて被災後、復興に向けた取り組みとしてスマートシティに着手しました。ヘルスケア・決済・行政・防災・モビリティ・エネルギー・廃棄物・教育・食、農業・観光・地域活性化・ものづくりの12分野においてデジタル技術を用いた取り組みを実施しています。会津若松市にあるスマートシティAiCTは、若年層の地元定着や、地域経済の発展を目的として、オフィス環境を提供し、首都圏などのICT関連企業が機能移転できる受け皿として整備されています。これにより、会津若松市へ流入する、新たな人の流れを生み出し、雇用の機会創出につながっています。

その他、住民向けのサービスとして情報提供プラットフォーム「会津若松+」をリリースしています。行政からの情報だけではなく、地域企業からの情報なども住民にレコメンド型で届くシステムとなっており、個人属性に応じて、知りたい情報が届く仕組みを構築しています。(例:子供向けイベント情報、児童手当のお知らせ等)

出典:会津若松市ホームページ

6. まとめ

行政機関・自治体におけるDX推進は、業務効率の向上、市民サービスの質の向上、地域経済の活性化といった多くのメリットをもたらします。しかし、成功には組織文化全体の変革やデジタルスキルの向上など、克服すべき課題も多く存在します。まずは、自治体DXで目指す姿は何か?住民にとって必要な施策は何か?という視点を持つことが重要だと言えるでしょう。

デジタル・DXの戦略・実装情報サイト

デジタル・DXの戦略・実装情報サイト