1.Web3.0の普及

(1)Web3.0とは

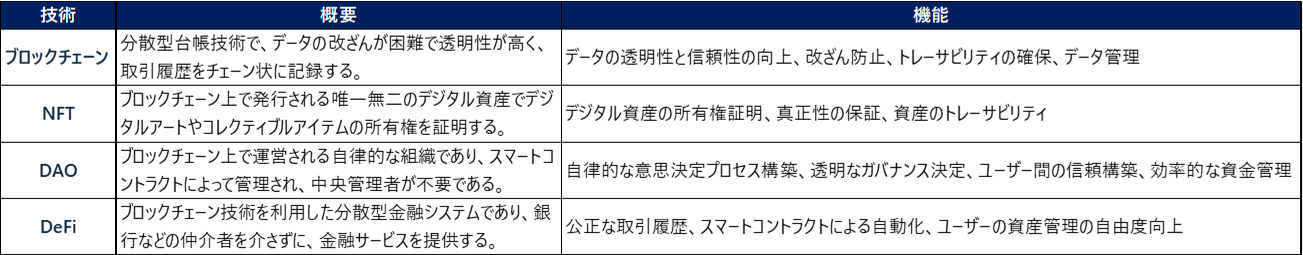

皆さんはWeb3.0という言葉を聞いたことはあるでしょうか。直接Web3.0という言葉を聞いたことがなくとも「ブロックチェーン」(※1)、「NFT」(※2)、「DAO」(※3)、「DeFi」(※4)などの言葉を聞いた経験はありませんか。実はこれらの言葉もWeb3.0と密接に関係してきます。

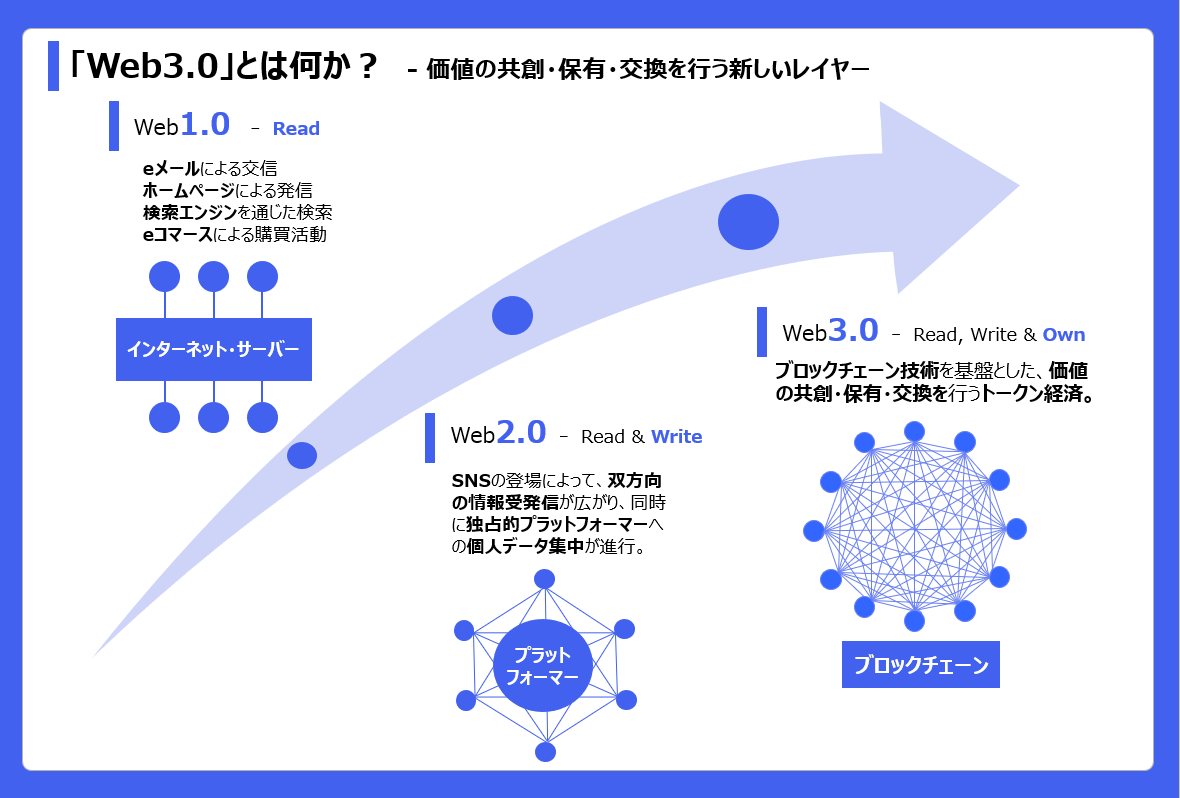

そもそもWeb3.0はWeb1.0、Web2.0から変遷してきたものであります。Web1.0とはインターネットが普及した1990年から2000年代前半を指し、情報発信者から発信されたテキスト情報を閲覧するだけの一方通行の形が主流でした。Web2.0はSNSが普及した2000年代後半から2010年代後半までを指し、誰もが情報を発信できる双方向の情報交換の形が主流になります。そしてWeb3.0は2020年代から提唱され始め、ブロックチェーン技術を基盤とした分散型のネットワークにより、ユーザー同士が直接経済活動を行うことができる形を指し、今後の主流になると言われています。

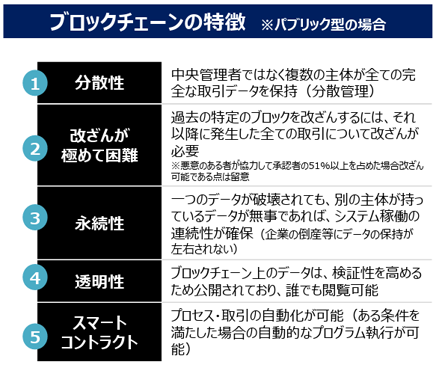

(※1)ブロックチェーン:分散型台帳技術で、取引情報をブロックにまとめて連鎖的に記録する仕組みであり、この技術により、データの改ざんが困難で透明性が高く、安全性が確保されます。

(※2)NFT(Non-Fungible Token):デジタル資産の所有権を証明するトークンです。ユニークな特性を持ち、デジタルアートや音楽などのコンテンツが唯一無二であることを保証します。

(※3)DAO(Decentralized Autonomous Organization):ブロックチェーン上で運営される自律分散型組織です。参加者がスマートコントラクトを通じて意思決定を行い、中央管理者なしで運営されます。

(※4)DeFi(Decentralized Finance):ブロックチェーン技術を活用した分散型金融サービスの総称です。銀行を介さずに、貸付や取引、資産管理などの金融サービスを提供します。

(2)Web3.0の定義と目的

経済産業省ではWeb3.0を「ブロックチェーン上で、暗号資産等のトークンを媒体とし『価値の共創・保有・交換』を行う経済」と定義しています。特にブロックチェーンはWeb3.0を構築する上では不可欠な技術です。ブロックチェーンを用いることで取引の公明な記録を残す、改ざんが非常に困難、自律分散型のシステムなどを実現が可能になります。またWeb3.0の大きな目的の1つは企業とユーザー間、ユーザー同士など仲介者なしの直接の取引による経済活動の創出であり、「NFT」、「DAO」、「DeFi」はそれらを実現可能にするために生まれた仕組み・技術だと言えます。

▼クリックで拡大します

https://www.meti.go.jp/policy/economy/keiei_innovation/sangyokinyu/Web3/index.html

▼クリックで拡大します

https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/shin_kijiku/pdf/010_03_01.pdf

(3)Web3.0の市場動向

Web3.0のグローバル市場は2021年の5兆円から2027年には約13倍の67兆円に成長し、国内市場は2021年の約0.1兆円から2027年には20倍を超える約2.4兆円まで成長すると予測されています。今後も海外を中心に市場成長が加速していきます。

出典:総務省「令和6年版 情報通信白書」

https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/r06/html/nd212310.html

2.Web3.0に取り組む必要性

(1)Web2.0の限界

Web2.0では多くの人が画像や動画などの情報を発信し、ユーザー同士で情報の交換や共有が可能となりました。一方で中央集権型の管理体制であるがゆえの問題も現れるようになります。中央集権型の管理体制で現れる問題は次のようなものがあります。

①データの漏洩:一部の大企業が持つプラットフォームを介して情報のやり取りを行う必要があるため個人情報や取引履歴などのデータがプラットフォーム提供先の企業に独占されています。そのため情報が流失した際の影響が甚大になることが予想されます。

②権限バランスの崩壊:サービスの提供者側の力が強いためユーザー側では収益の搾取や一方的なサービスの停止などのリスクも抱えています。

Web3.0はこれらの課題を解決する仕組みであり、今後は分散型のWeb3.0への移行が着実に進んでいくと見られています。

(2)Web3.0によるDXの実現

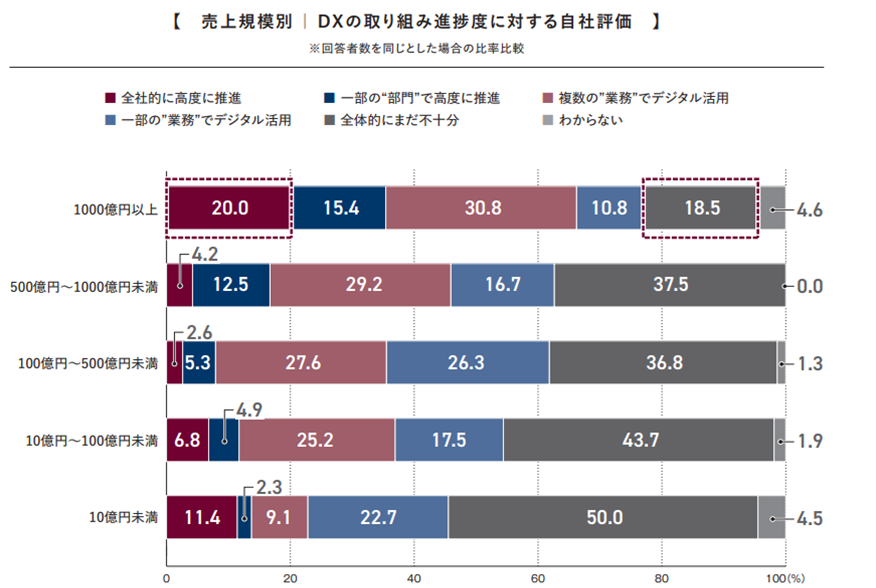

タナベコンサルティングではDXを「外部環境の激しい変化に挑み、データとデジタル技術を活用して製品、サービス、ビジネスモデルと業務、組織、プロセス、企業文化、風土を変革し、競争優位を確立する」と定義しています。そしてWeb3.0は企業のDX推進の有効な「手段」になります。近年は2025年の崖問題や人手不足が叫ばれ、DX推進に取り組む企業も多いですが、デジタイゼーション、デジタライゼーションに留まり本当の意味でのDXを実現している企業はほんの一握りです。

特に前述した「ブロックチェーン」、「NFT」、「DAO」、「DeFi」などWeb3.0で用いられる新たな仕組みは従来の常識では考えることのできなかった新たなビジネスモデルを創出していることからDX実現のためにWeb3.0へ取り組むことへの重要性が高まっているといえます。

▼クリックで拡大します

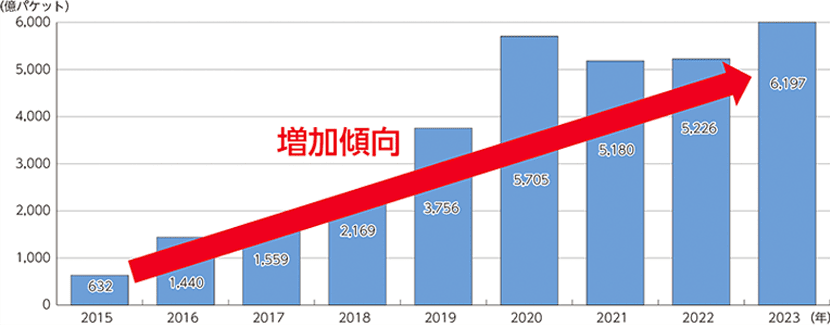

(3)Web3.0によるセキュリティ強化

近年では企業に対するサイバー攻撃のリスクが高まっています。サイバー攻撃による業務サーバや提供サービスの停止、個人情報の流失は企業の信頼を揺るがす死活問題ともなるべき事案ですがこれもWeb3.0でのブロックチェーン技術を用いた対策によりリスクを減らすことが可能です。

▼クリックで拡大します

https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/r06/html/nd21a210.html

3.Web3.0がもたらすビジネスチャンス

(1)Web3.0のビジネスへの応用例

Web3.0の特徴上、金融取引との親和性が高く活用が促進されています。例えば建設・不動産業の積水ハウス株式会社ではブロックチェーン技術を用いて、賃貸入居時に発生する賃貸物件の内覧、契約手続き、生活インフラの契約など、一連の手続きをワンストップ化した業界初のサービスの実現に向けた取り組みを行っています。

出典:積水ハウス「業界初ブロックチェーンで賃貸入居の煩雑なプロセスをワンストップ化」

https://www.sekisuihouse.co.jp/library/company/topics/datail/__icsFiles/afieldfile/2020/06/08/20200608.pdf

音楽配信サービス会社レコチョクは「レコチョク Web3プロジェクト」を立ち上げNFTの発行・販売を皮切りに、所有体験を高めるNFT専用サイト、ブロックチェーンを活用したチケット型NFT、音源がセットになったNFTパッケージなどをリリースしています。

出典:レコチョク「web3プロジェクト | RecoChoku web3 project」

https://recochoku.jp/ch/web3/

また近年では金融以外にもユースケースが広がっており、未導入の業界で初めに活用することができれば他社との差別化、競争優位の確立を見込むことができます。例えば世界最大手のNFTマーケットプレイスである「Open Sea(オープンシー)」や日本最大のメタバースプラットフォームである「Cluster」への出店による若年層を中心とした認知獲得、ブランドロイヤリティの強化、新たな収益機会の獲得などを見込むことができます。

▼クリックで拡大します

https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/shomu_ryutsu/joho_keizai/bunsan_senryaku/pdf/004_03_00.pdf

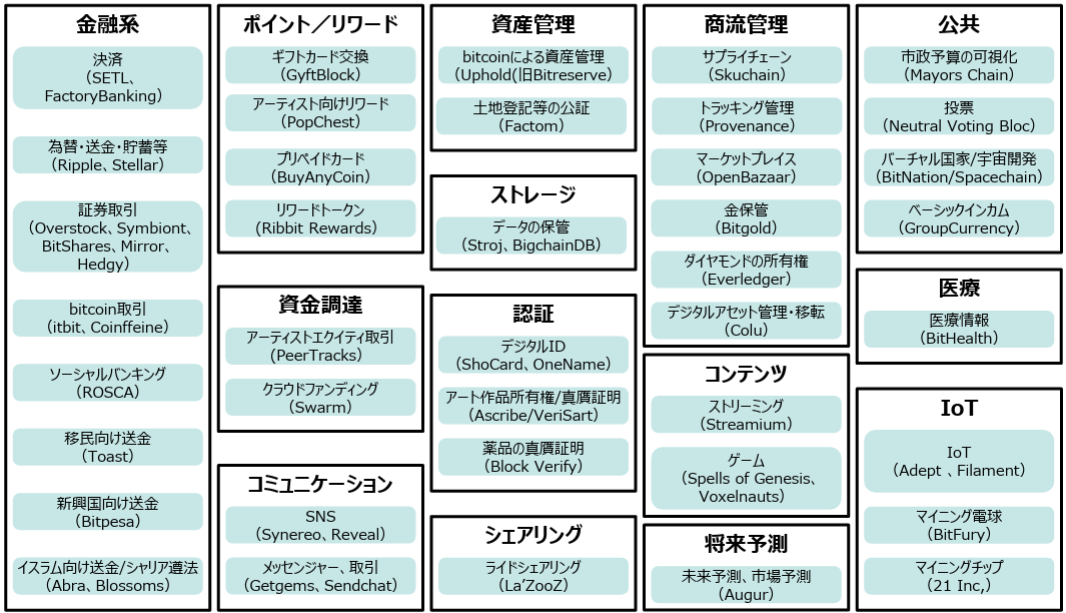

(2)Web3.0技術におけるビジネスでの活用範囲

Web3.0では「ブロックチェーン」、「NFT」、「DAO」、「DeFi」など代表的な技術があります。それぞれの代表的な技術の説明と機能を示したものを以下に図式化しております。

▼クリックで拡大します

4.Web3.0導入に向けた課題と展望

Web3.0を導入する際にはいくつか考慮すべき課題があります。技術面では取引記録を保存するための電力問題や処理速度などスケーラビリティの問題があり、セキュリティも完璧とは言えません。運用面においても日本では法的環境が整備されていないことでリテラシーの高い人材が海外に流失しており、Web3.0の事業を行うハードルは高い状況です。

しかし、こうした課題は徐々に克服されてきておりWeb3.0は企業や社会全体に大きな利益をもたらしSociety5.0の土台となることが期待されています。またメタバースとの融合が今後進めば、従来の中央集権型から自律分散型の経済モデルへの移行が進み、次世代のビジネスモデルをより身近に感じることができると推察します。

今後新たなビジネスモデルを用いてDXを推進していきたいという方はぜひWeb3.0の活用を検討してみてはいかがでしょうか。

・データ利活用で、「勘」に頼らないダッシュボード経営へ

・DXレベル表でわが社の「現在」と「目指す姿」を明確に など

デジタル・DXの戦略・実装情報サイト

デジタル・DXの戦略・実装情報サイト