本コラムは、ダイヤモンド社発行の「DX戦略の成功のメソッド~戦略なき改革に未来はない~」の第5章の抜粋記事です。

試し読み

マーケティングDX

(1)成果獲得のポイント

マーケティングDXとは、デジタルテクノロジーを最大限に活用し、マーケティングプロセスを変革して企業の競争力を強化する取り組みをいう。ニーズや行動が多様化する個々の顧客に合わせた(=パーソナライズ)マーケティング活動を実行することにより、顧客との接点や関与を強化して事業の成長を促す。

ここで企業が目指すべきは「データドリブン」と「顧客中心の組織構築」である。顧客のニーズや行動を深く考え、それに基づいてパーソナライズされた製品・サービスを提供することだ。そのためには、全社でのデータ活用、組織におけるデジタルマインドセットの共有、新しいテクノロジーへの適応といった要素が求められる。

近年よく見られる推進方法としては、事業や商品を限定してデジタルマーケティングを展開し、目に見える具体的な成功事例をつくり、そのエッセンスをパッケージに凝縮して全社で横展開を図るケースである。たとえ小さな成果であっても、成功事例を可視化することによりデジタルシフトの機運と社内理解を促進し、「デジタルネイティブな組織」(デジタルが身近にあり慣れ親しんでいる組織)へと変革していく。したがってここでは、デジタルマーケティング領域にフォーカスした取り組みについて考察する。

コロナ禍を経た現在、ネット通販やキャッシュレス決済、ウェブ会議など、直接的な接触を避ける「コンタクトレスエコノミー(非接触経済)」の需要が拡大するなか、顧客の購買モデルはリアルから「リアル&デジタル」に大きく変化している。「ECサイトを開設した」「ウェブ広告を出稿した」「SNSでコンテンツを発信した」というのは営業施策や販売促進の手段を単にデジタル化しただけで、マーケティングDXを実装したとはいえない。

マーケティングの手段をデジタル化しても「ウェブページをつくりっぱなし」(コンテンツ不足)、「見込み情報(リード)を生かせない」(営業部門との連携不足)、「成果が限定的で競争優位にならない」(ターゲットやマーケットが広過ぎる)など、走り始めたまではよかったが、日がたつにつれ問題が山積するばかりというケースは多い。

マーケティングにおけるデジタル活用を競争優位性につなげるためには、「自社に即した〝成果が出る〟マーケティングへのデジタルシフト」がカギとなる。

①「コンテンツマーケティング」の展開

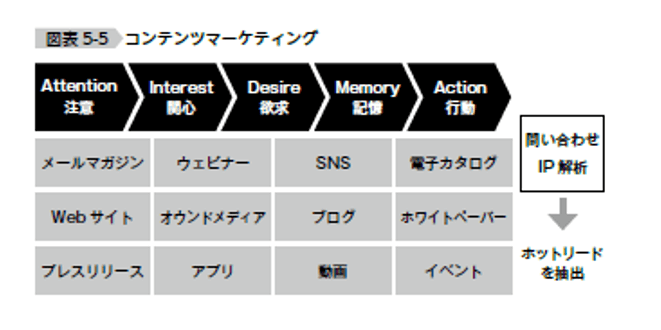

マーケティングDXでは、自社のターゲット顧客(一般消費者や企業の調達担当者など)の購買行動の前段階から接点(タッチポイント)をつくることが重要だ。そのためにも、既存客・見込み客・離反客・休眠客が抱えている課題をつかみ、その解決に向けた提案や情報を、それぞれのニーズに合わせた適切なコンテンツとして発信し、スムーズに購買の意思決定を促す必要がある。このように、顧客へ有益な情報提供を適切に行うことで、その後の購買活動につなげる手法を「コンテンツマーケティング」と呼ぶ【図表5‐5】。

これは、ウェブサイトやSNSなどを駆使して情報を集めている顧客に対し、役立つ情報をタイムリーに提供して結果的に自社商品を選んでもらうためのアプローチであり、現在のコンタクトレスエコノミーに対応する上でも有効である。発信するコンテンツとしては、最新の業界・製品・技術トレンドや自社商品を活用した顧客の成功事例、社員と顧客のインタビューやイベントリポートなどである。

コンテンツマーケティングのポイントは大きく次の5点である。

コンテンツを多く制作する......検索エンジンの検索結果に表示されやすくなり、新規見込み客との接点の可能性が広がる

良質なコンテンツを提供する......顧客の課題解決や生活・業務に役立つ有益な情報を提供し、顧客体験価値の向上につなげて競合他社と差別化を図る

自社のウェブサイトに誘導する......見込み客にメールやSNSを発信し自社サイトへ誘導、サイト内の行動履歴から興味・関心を把握する

タイムリーに情報発信する......顧客の購買プロセスに合わせて情報発信を行う

ホットリード(購買意欲の高い見込み客)を把握する......サイト内の行動履歴からホットリードを抽出し、インサイドセールス(内勤営業)、そしてフィールドセールス(外勤営業)へつなげる

コンテンツマーケティングで成果が出ている企業と、出ていない企業の違いとして顕著なのは「保有リード数」と「コンテンツ数」である。これら2つの〝ストック〟に先行投資する企業ほど大きな成果を得ている。保有リード数とコンテンツ数が多ければ、より多くの見込み客に、より適切な顧客体験(非対面による顧客課題の解決)を創造できるからである。

コンテンツマーケティングへの投資は、短期的な費用対効果を求めるのではなく、2、3年後を見据えた中期的視点で実施したい。しかし実際には、目に見える成果を早く上げようとするあまり、性急な「種まき」(情報提供、接点づくり)と「刈り取り」(商談設定、クロージング)、目先の利益にとらわれた投資判断など、時間をかけてホットリードを〝育成する〟という視点に欠ける企業が少なくない。

潜在顧客との継続的な関係性を強化することが、競合他社と異なる顧客体験を生み出し、「問い合わせ」というアクションにつながる。デジタル化で業務スピードが飛躍的に高まるからといって、顧客との関係性構築もスピードアップできると思ったら大間違いだ。リードを獲得するには、中期的目線での取り組みが不可欠ということを理解する必要がある。

②「デマンドジェネレーション」への取り組み

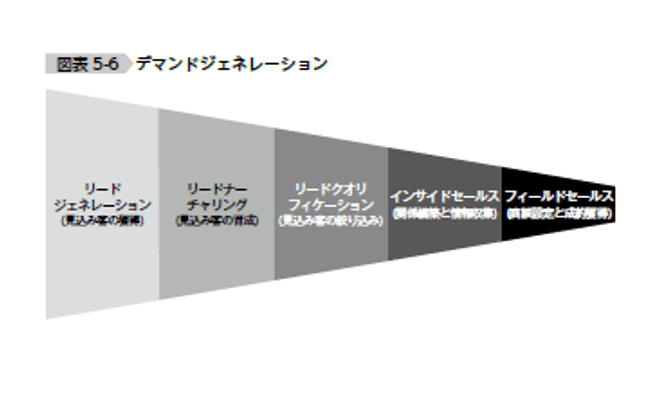

デマンドジェネレーションとは、営業部門に引き渡す見込み案件の創出・発掘活動をいう。特に、BtoB(企業間取引)において効力を発揮するデジタルマーケティングの手法として活用が進んでいる。

大きく5つのプロセスで構成され、具体的にはリードジェネレーション(見込み客の獲得)、リードナーチャリング(見込み客の育成)、リードクオリフィケーション(見込み客の絞り込み)、インサイドセールス(関係構築と情報収集)、フィールドセールス(商談設定と成約獲得)と続き、受注に至るという流れである【図表5‐6】。

従来のデジタルマーケティングといえば、SEO(検索エンジン最適化)やリスティング広告(検索連動型広告)を駆使してウェブ上で見込み客を効率よく集め、直接セールスをかけるというアプローチが主流だった。手っ取り早く見込み客を集めることがデジタルマーケティングの役割であり、そこから先はセールスの出番。見込み客を訪問して受注につなげるのはセールスパーソンの仕事であり、わざわざ時間と手間をかけて、デジタル上で顧客の育成や絞り込みまでするという概念がなかった。

ところが、コロナ禍による行動制限で見込み客に直接アプローチができなくなり、非対面を前提とした営業活動を余儀なくされた。一方、非対面による顧客接点を仕組み化した企業は、コロナ禍でも業績を伸ばすことに成功した。コロナ禍が収束して以降も、そうした企業はデマンドジェネレーションによって効率よく受注を獲得し、フィールドセールスのマンパワーに依存する企業は逆に苦戦を強いられている。

デマンドジェネレーションを進めるには、データマネジメントが必要不可欠だ。SFA(営業支援システム)やCRM(顧客管理システム)、MAツール、エクセルで作成したイベント参加者リストや営業担当者の机の引き出しに眠っている名刺など、見込み客情報や履歴情報があちらこちらに散らばっていると一貫したマーケティング活動が展開できない。

リード獲得からクロージングまでのデータマネジメント体制を構築する場合、社内横断的にコミュニケーションをとり、一定の権限を持って活動する組織が必要になる。そのため、強力なデマンドセンター(デマンドジェネレーションの推進チーム)を組成することも重要である。

デジタルマーケティングの技術は急速に進化を続けており、顧客の消費行動や購買活動も大きく変化している。しかし、いまだに旧来のイメージでマーケティングを捉える企業は多く、マーケティングDXに積極的に取り組む企業との間には大きな開きが生まれている。マーケティングDXは、ウェブ広告の手法でもなければ、デバイスを使ったプロモーション施策でもない。BtoB、BtoCにかかわらず企業が今後勝ち残っていくためには、魅力的な非対面式のタッチポイントをデジタルで設計し、競合他社より良質な顧客体験を提供することである。

(2)【実装事例】アシックス/ランニングエコシステムの構築

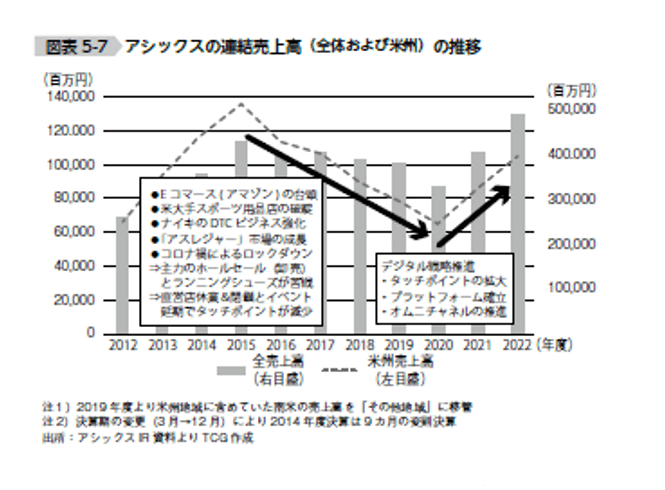

大手スポーツ用品メーカーのアシックス(本社・神戸市中央区)は、全売上高の七割超を海外市場が占め、特に欧米ではランニングシューズで強固なブランド力を誇る。だが、コロナ禍による個人消費の低迷と東京オリンピック開催延期が直撃し、2020年12月期連結決算で2桁減収・営業赤字転落を余儀なくされた。しかし、2年後(2022年12月期)に2桁増収・営業黒字転換と業績が大きく改善し、売上高・営業利益ともに過去最高を更新した。このV字回復の原動力となったのが、無料会員プログラム「OneASICS(ワンアシックス)」を軸に「ランニングエコシステム」を構築するという、デジタルマーケティング戦略であった。

① 企業概要

同社は鬼塚喜八郎氏が1949年に神戸市で創業(鬼塚商会、のちのオニツカ)した。非行に走る戦災孤児らをスポーツの道で更生させたいという思いと、製靴業が地場産業という神戸の地の利を生かしてスポーツシューズの製造を手掛けるようになった。鬼塚氏にスポーツシューズの製造を勧めた戦友が口にした古代ローマの詩人ユベナリスの言葉「健全な身体に健全な精神があれかし(ANIMA SANA IN CORPORE SANO)」は、同社の現社名(ASICS)の由来となった。当時、最も製造が難しいとされていたバスケットシューズの開発からスタートし、陸上、ゴルフ、バレー、サッカーなどさまざまな競技用シューズに手を広げていった。

1960年代に米国市場へ本格的に進出し、その際に同社製シューズの米国販売代理店として設立されたのがナイキの前身「ブルー・リボン・スポーツ」である。1977年にはスポーツウエア・用品メーカーのジェレンクとジィティオと合併して総合スポーツメーカー「アシックス」が誕生し、現在に至る。

創業当初は資金も設備も知名度もない、神戸の町工場だった同社を世界的ブランド企業に押し上げたのが「頂上作戦」である。これはランニングシューズ購買層のうち、最も影響力が強いトップアスリートをターゲットに設定し、そこを起点に下位のレイヤー(階層)へと浸透させていくマーケティング戦略だ。具体的には、オリンピックメダリストや国際大会で上位に入る一流選手の要求をもとに製品を開発、商品化する。トップアスリート層の動向に敏感な若年ランナー層が追随し、市民ランナーやフィットネスランナーなどの愛好家や初心者層も買うようになり、商品が市場に浸透していく。

同社は1964年に開催された東京オリンピックで、日本代表選手団や各国のトップ選手に独自開発のシューズを供給し、五輪閉幕後に一般販売したところ大ヒットした。トップレベル層が満足する製品を作れば必然的に一般消費者も満足する商品になるとの考え方であり、現在はスポーツ用品以外の分野でも一般的なマーケティング方法となっている。

2020年、同社は日米欧の三市場でランニングシューズのシェアナンバーワン奪還を図るべく、社長直轄組織「Cプロジェクト」を発足した。Cは、鬼塚氏の言葉である「まず頂上から攻めよ」の〝頂上(Chojo)〟の頭文字が由来だ。社内横断的に各部署の若手人材が集結し、トップアスリートと連動したモノづくり・コトづくりを行っている。

② マーケティングにおける課題

同社は2016年以降、主力の米国市場でランニングシューズの販売不振が続き、それと比例して全社業績も下降曲線を描いた。米国の小売市場におけるチャネルシフトの動きと消費者ニーズの変化に対し、後手に回ったことが大きな要因であった。

同社の売上高で最も多くを占めているチャネルはホールセール(小売企業への卸売)であり、BtoBtoC(消費者向け企業間取引)が売上げ全体の8割を占めていた。しかし、2000年代後半からネット通販サイトのアマゾンが台頭し、名門百貨店や大手量販店が相次いで倒産。これらの現象は「アマゾンエフェクト(急成長するアマゾンが他の企業や業態に及ぼすネガティブな影響)」と呼ばれ、実店舗を展開する小売企業の脅威となった。

スポーツ用品市場においても、最大手のスポーツ専門店チェーン「スポーツオーソリティ」が破綻(2016年)。専門店やショッピングモールの閉店ラッシュで、アシックスは米国の有力な売り先を失うこととなった。当然、他のスポーツメーカー各社も主力チャネルがホールセールであったため、同社と同様に大きな打撃を受けたが、各社は小売店に商品を卸すBtoBから自社のECサイトや直営店による消費者直販(DTC= Direct to Consumer)へシフトする戦略転換を選択した。

特にナイキは2017年に「コンシューマー・ダイレクト・オフェンス」戦略を発表し、デジタルに軸足を置いたDTC事業(ナイキダイレクト)を立ち上げ、既存顧客(小売店)との卸取引を縮小した。2019年にはアマゾンとの取引もやめた。四つのアプリ(通販、フィットネス、ランニング、情報収集など)を通じ、パーソナライズ化されたコンテンツやサービスを提供して消費者とのタッチポイントを広げつつ、個々に適した自社商品を紹介。また、購入した商品を店舗で受け取れるBOPIS(Buy Online, Pick-up In-Store)の展開や店舗購入に対する限定特典を付与するなど、デジタルとリアルを融合するマーケティングDXを推進した。

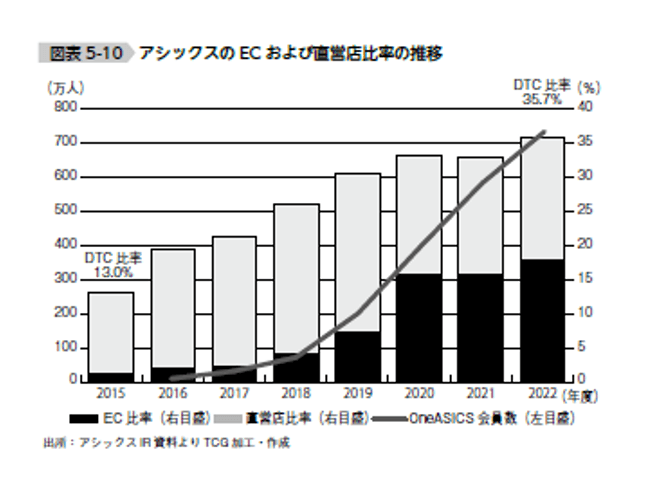

一方、アシックスは早くから直営店を展開していたが、ホールセールも重視したため小売店との関係からEコマースへの取り組みが遅れていた。売上高全体に対するEコマース比率は2015年度で1.4パーセント、2018年度時点でも3.8パーセントに過ぎなかった。また米国は日本よりも先行してスマートフォンの普及が進んでおり、競合各社はモバイルマーケティングでタッチポイントの増強を図ったが、当時の同社はモバイルをマーケティングに活用しきれていなかった。そのため消費者の購入経路(オンラインストア)と、同社の供給経路(オフラインストア=実店舗)の間でズレが広がっていった。

さらにカナダ発のヨガウエアブランド「ルルレモン・アスレティカ」が北米で急成長し、エクササイズやフィットネスなどのファッションスタイルを街着に取り入れるトレンドが若い世代を中心に流行した。それを機に「アスレジャー(アスレチックとレジャーを組み合わせた造語)」と呼ばれるカジュアルファッションが生まれ、スポーツウエア・用品市場を席巻した。同社の強みである高機能ランニングシューズ市場においても、スポーツとファッションの境界がなくなり、アシックスブランドのプレゼンスが低下した。

シリアス層(熱心にスポーツに打ち込む人々)が対象のアスレチック(運動競技)領域を主戦場としていた同社は、気軽にスポーツを楽しむ層への商品訴求が手薄だった。また店頭の購買情報を卸取引先経由で得ており、一般消費者とのタッチポイントも限られていたため、ニーズの変化やトレンドの傾向をタイムリーに捕捉することが難しかった。

③ 打った手と成果

実店舗の急速な衰退とマーケティングのデジタルシフトを見た同社は、2018年に中期経営計画「AGP2020」を修正し、最重要施策としてデジタルを掲げ、Eコマースやオンラインサービスに経営資源(マーケティング投資、人員)を集中すると表明した。ところが新型コロナウイルス感染症の世界的流行により、個人消費の急激な冷え込みに加え、各種競技大会の中止や規模の縮小、直営店の休業・閉店を余儀なくされ、「AGP2020」の最終年度である2020年度決算では2桁減収・営業赤字転落という厳しい状況に直面した。

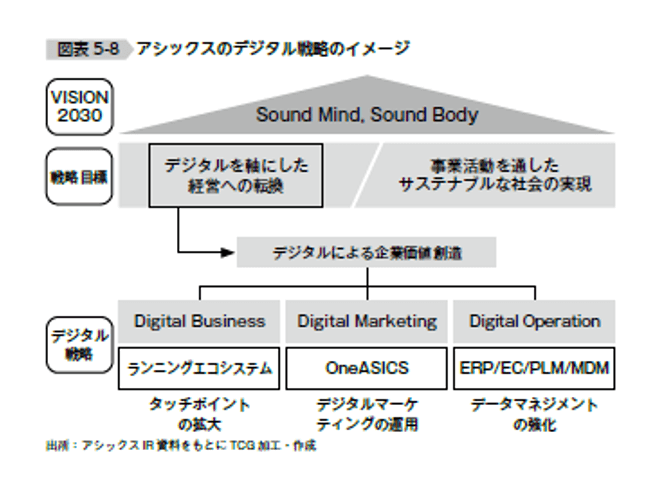

そこで同社は2020年10月、将来(2030年)のありたい姿を表した長期ビジョン「VISION2030」を策定。同社の創業哲学である「健全な身体に健全な精神があれかし」の英訳である「Sound Mind, Sound Body(サウンドマインド・サウンドボディー)」をブランドスローガンとして掲げ、それを体現する事業ドメインとして「プロダクト(製品)」「ファシリティとコミュニティ(場の提供)」「アナリシスとダイアグノシス(分析と診断)」の3つを設定。デジタル技術を活用し、顧客の嗜好や価値観にパーソナライズされた製品、運動プログラム、最適なスポーツ環境を提供することで、人々の心と体の健康の実現を目指すとした。

そして「VISION2030」の達成に向け策定した「中期経営計画2023」では、戦略目標の1つとして「デジタルを軸にした経営への転換」を掲げ、3つの柱を中心とするデジタル戦略を全社で推進した【図表5‐8】。

1つ目は「デジタルビジネス」で、ランニングエコシステムの構築によるタッチポイントの拡大を目指す。2つ目が「デジタルマーケティング」で、同社の無料会員サービスプログラム「OneASICS」をプラットフォームとしたデジタルマーケティングの推進。そして3つ目は「デジタルオペレーション」で、オムニチャネル(DTC)の展開強化に向けERPやPLM(製品ライフサイクルマネジメント)、MDM(モバイル端末管理)などバックエンドシステムの構築によるデータマネジメントの強化である。

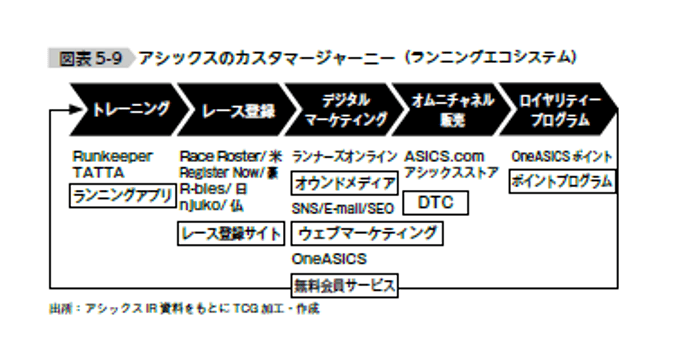

同社はまずメインユーザーであるランナーを対象にカスタマージャーニーを検討。「トレーニング」(ランニングアプリ)、「レース登録」(レース登録サイト)、「デジタルマーケティング」(ワンアシックス、SNSなど)、「オムニチャネル販売」(DTC)、「ロイヤリティプログラム」(ポイントプログラム)と、デジタル活用でタッチポイントを増やすエコシステムモデルを作成した【図表5‐9】。

そしてデジタル戦略のプラットフォームとして、さまざまな会員特典サービス(オンライン購入商品の送料無料、メールマガジンやウェブコンテンツによる情報発信、各種イベント招待、ポイントプログラムなど)を提供するワンアシックスをスタートさせた。さらに、エコシステムのミッシングピース(戦略実現に足りない要素)を埋めるためランニングアプリや各地域(日米欧豪)でレース登録サイトを運営する企業を相次いで買収した。

ワンアシックスを軸とした「ランニングエコシステム」の構築により、ユーザーはアプリを使って日々トレーニングを行い、自分に合ったレース大会へエントリー。その準備のため新しいシューズやアパレルの情報を検索して購入し、たまったポイントは同社運営のトレーニング施設や商品購入などに使ってもらう。レースを完走したユーザーは、次の大会イベントに参加するため、アプリを使ってトレーニングに励むというサイクルが生まれる。こうした一連のコンテンツマーケティングによりデジタルのタッチポイントが増えた結果、同社のEコマースの売上げが飛躍的に増加したほか、直営店への送客も進んで粗利益の高いDTCの売上構成比が大きく上昇した【図表5‐10】。

また、ランニングアプリ、レース登録、DTC(直営店・オンラインストア)のデータは1つのIDでワンアシックスに保存されるため、システム連携により最適な顧客データ分析が可能となり、顧客が必要とする情報をタイムリーに提供できるようになった。さらにマーケット動向をより早く、正確に把握することで商品戦略やマーケティング戦略に活用できるようになった。その結果、同社は2022年度連結決算で過去最高の売上高と営業利益を計上し、中期経営計画の数値目標を1年前倒しで達成したほか、目標値を大きく上回った。Eコマースの売上比率やワンアシックス会員数などのKPIも1年前倒しで達成した。

同社は、このデジタルエコシステムをテニスやトライアスロンなど他のスポーツカテゴリーにも広げていく考えだ。

④ 学ぶべき成功のポイント

ランナー1人がレースに1回参加する場合、レース登録費(5000~3万円)、シューズやアパレルなどの商品購入費(5000~2万5000円)、トレーニングアプリ利用料(~2000円)、栄養・食事サポート(~2万円)、移動・宿泊費(1万~3万円)までを含めると10万円以上を消費するといわれる(アシックスIR資料より)。関西大学名誉教授・宮本勝浩氏の試算(2022年)によると、市民マラソンの経済効果は年間7123億円(コロナ禍前)に上り、2022年におけるアスレチックウエア(2022億円)やスポーツシューズ(3335億円)などの市場規模を上回る(矢野経済研究所調べ)。一方、日本のジョギング・ランニング推計人口(20歳以上、笹川スポーツ財団調べ)は2020年に過去最多の1055万人に達し、今後も健康意識の高まりから市民ランナーが増える見通しである。

同社のマーケティングDXが成功したポイントは、長期ビジョンに基づいた戦略目標として設計したこと、ランニング市場でナンバーワンになるために経営資源を集中したこと(選択と集中)、ランニングエコシステムの構築によってLTV(顧客生涯価値)の向上を実現したこと、M&A(合併・買収)を有効に活用したこと、コンテンツマーケティングをはじめとしたタッチポイントの拡大で新規客と既存客をEコマースに誘導したことなどが挙げられる。

ランニングにおけるデジタルマーケティングの入り口(トレーニングアプリ、レース登録プラットフォーム)を押さえることで、これらの全世界のデジタルユーザー約1200万人を会員プログラムやEコマースへのシームレスな送客を実現したのである。

▼クリックで拡大します

▼クリックで拡大します

▼クリックで拡大します

▼クリックで拡大します

▼クリックで拡大します

▼クリックで拡大します

「自社がDXを通じて何を目指すのか」というビジョンからDX戦略を描き、実践すべき改革テーマへ落とし込むメソッドを提言します。

デジタル・DXの戦略・実装情報サイト

デジタル・DXの戦略・実装情報サイト