本コラムは、ダイヤモンド社発行の「DX戦略の成功のメソッド~戦略なき改革に未来はない~」の第4章の抜粋記事です。

試し読み

(1)経営のバックボーン(どのように進めるべきか)

DXの最初のステップは、第一ボタンとなる「目的」について経営者自らが覚悟を持って描くことだ。DXは、経営トップを起点として始めるものであり、現場の要請に従ったり、声が大きな人の意見に流されたりして始めるものではない。

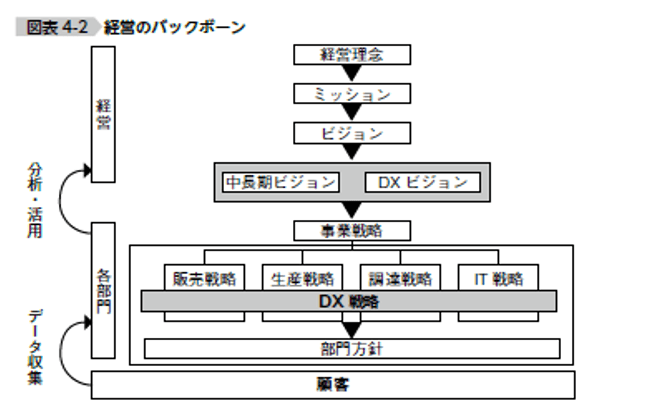

TCGでは、これを「経営のバックボーン」という概念で整理している【図表4‐2】。デジタルを経営戦略・事業戦略とひも付けるためには、このバックボーンの上位概念である中長期ビジョンにDXビジョンを設定し、3カ年計画で実装していく。

ミッション、ビジョンに基づいたDXビジョンを設定し、それを起点にIT化構想(業務フローやシステム構築)を立て、迅速・精緻かつ効率よく得られた情報をもとに分析、判断して実行する。なお、TCGでは、DXビジョンとIT化構想を合わせて「(広義の)DX戦略」と定義している。

DXビジョンは自社におけるDXの在り方を定義したものだが、実際のところ「○○事業でデジタル技術を活用していくための検討を始める」程度の、いわゆる〝頭出し〟(事前の情報共有)レベルにとどまっているケースが多いのではないだろうか。もちろん、プログラミング設計を行うための要件定義まで設定する必要はないが、「どのように」デジタル技術を活用するのかというところまでは煮詰めておく必要がある。

とはいえ、DXビジョンでどこまで定義化するのかについては、なかなか明確な線引きが難しいところではある。少なくとも、経営理念の具現化やMVVの達成に必要な「情報」は「何か」、その情報をどのように「収集」「蓄積」「活用」するかを、プライオリティー(優先順位)を付けて明確にするところまでは必要であろう。

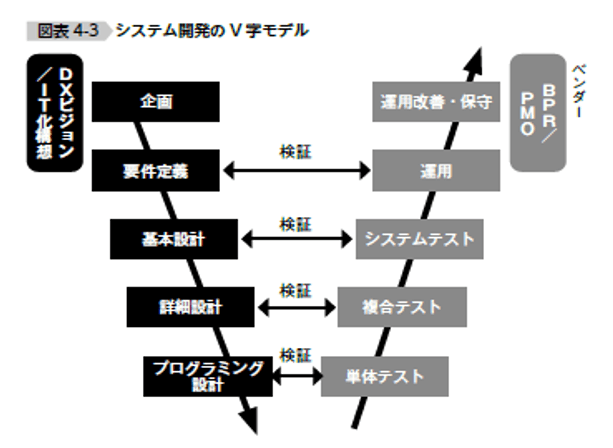

ここで、システム開発の「V字モデル」を紹介しよう【図表4‐3】。システムの開発・導入は企画から始まり、要件定義、基本設計、ITベンダーとともに行う詳細設計、ITベンダーに委託するプログラミング設計、そして各種テストを経て、ようやく運用が開始される。DXビジョンやIT化構想(狭義のDX戦略)の設計は、システム開発・導入の過程において非常に大切な工程の1つであるといえる。

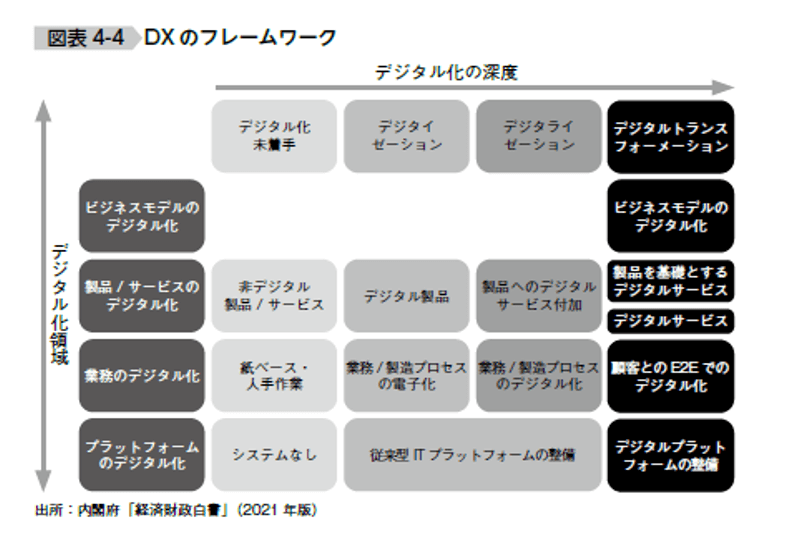

一般的なDXの進め方としては、「業務の可視化(=見える化)」から着手することが多い。次に、帳票や請求書など紙ベースのものをデジタルデータに置き換えるといった、特定業務やアナログデータの部分的なデジタル化(デジタイゼーション)を行う。そして業務プロセス全体をデジタル化(=デジタライゼーション:電話やファクスで行っている受発注業務をクラウドシステムに移行するなど)して、最後に事業やビジネスモデルの変革を含めたDXへ発展させていく【図表4‐4】。このようなステップが示されているのをよく目にする。

しかし、このステップの上流について根本的な議論をしないと意味がない。つまり、DXの目的を決め、それを達成するために必要な情報を明確にし、活用の道筋を描くことである。これがない限り、デジタルという手段でどれだけ効率的に情報を得たとしても、目的の達成に活用されない情報は無価値であり、収集するという行動自体が無駄になってしまう。

経営者が描く全社戦略、事業責任者が描く部門戦略、そして現場担当者が描く機能別戦略。それぞれのフェーズごとに必要とされる情報は異なる。例えば、経営者が欲しい情報は会社の財務状況や内外の経済情勢、業界の動向といった経営判断に資する情報である。対して事業責任者は、管掌部門の業績推移や現場の稼働状況など、事業運営に関する情報が欲しい。また現場の各担当者は、部門や自身の業績向上に必要な顧客情報や案件情報が必要となる。

階層別や職務別によって異なる重点情報を明確に区分する必要はあるが、情報を用いて何を達成するのかという目的そのものについては、全社戦略から機能別戦略まで共通している必要がある。情報が特定の個人の頭のなかにだけあると、業務が属人化して負担が増したり、イノベーションが起きづらい環境になったりしてしまうからだ。だからこそ、全社共通の目的を達成するための情報の可視化と、方針・目標・計画の連鎖が必要なのである。

(2)外部環境分析(デジタルトレンドを理解する)

1990年代初めにインターネットが商用化され、ビジネスモデルのデジタル化が急激に進んだ。そして2000年代後半以降、スマートフォン(スマホ)の普及やAIの進展によってデジタル化は新たなフェーズに入った。

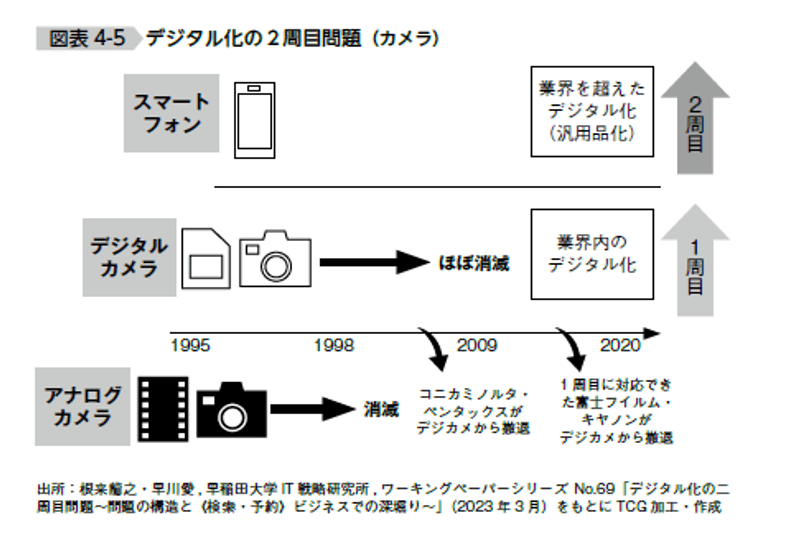

前者のデジタル化を1周目、後者を2周目と見た場合、1周目の変化に対応が遅れた企業はその後に撤退や苦戦を余儀なくされ、1周目で成功した企業も2周目以降に新興企業の登場で事業継続が困難となるケースが多い。この現象を「デジタル化の2周目問題」と呼ぶ。早稲田大学名誉教授の根来龍之氏によると、2周目以後のデジタル化では業界を超えた代替が進む「汎用品化」によって既存事業が脅かされるという。

この典型事例がカメラ業界である。従来の主流だったアナログカメラ(銀塩カメラ)が、1990年代後半に登場した電機メーカーのデジタルカメラ(デジカメ)によってシェアを奪われた。銀塩カメラのメーカーはデジカメ市場に参入したものの、一部を除き撤退を余儀なくされた。しかし、異業種であるコンピュータメーカーのアップルが2007年にスマホの「iPhone(アイフォーン)」を発売すると急速に普及が進み、スマホがデジカメを代替するようになった。1周目(デジカメ化)で成功した電機メーカーも2周目のスマホ化には対応できず、多くの企業がデジカメから撤退した。その結果、カメラは一部の愛好家を除き、電話兼モバイルコンピューターであるスマホの汎用品となった。国内電機メーカーも相次いでスマホ市場に参入したものの、現在(2023年)はソニーとシャープを除いて撤退した【図表4‐5】。

経済産業省が2018年に「DXレポート」の初版を公表して以降、「DXレポート2」(2020年公表)、「DXレポート2・1」(2021年公表)、「DXレポート2・2」(2022年公表)と改訂版・追補版を重ねており、初版をDXの1周目とすれば、「2」以降は2周目と見ることができる。その間、クルーズ船ダイヤモンド・プリンセス号の横浜寄港に始まった「コロナ禍」という〝黒船来航〟を経て、日本企業のデジタル化に対する見方は大きく変わった。「社員が出勤できない」「顧客を訪問できない」という緊急事態と直面し、やむなく〝デジタル鎖国〟から開国に踏み出す企業が増えた。今や、どの職場でも大なり小なりDXへの取り組みが行われているが、一方で〝DXの2周目問題〟と直面し、成果を上げる企業と失敗する企業の二極化が進んでいることも事実である。

この2周目問題に対しては、新たなデジタル技術の登場により既存市場や製品・サービスが破壊される「デジタルディスラプション」の動きにいち早く気付けることが重要である。その上で追随するか対抗するか、撤退するかの打ち手を講じていく。異業種が仕掛けるデジタル変革の渦(「デジタルボルテックス」と呼ばれる)に巻き込まれると、自社や業界そのものがバラバラに解体されかねない。

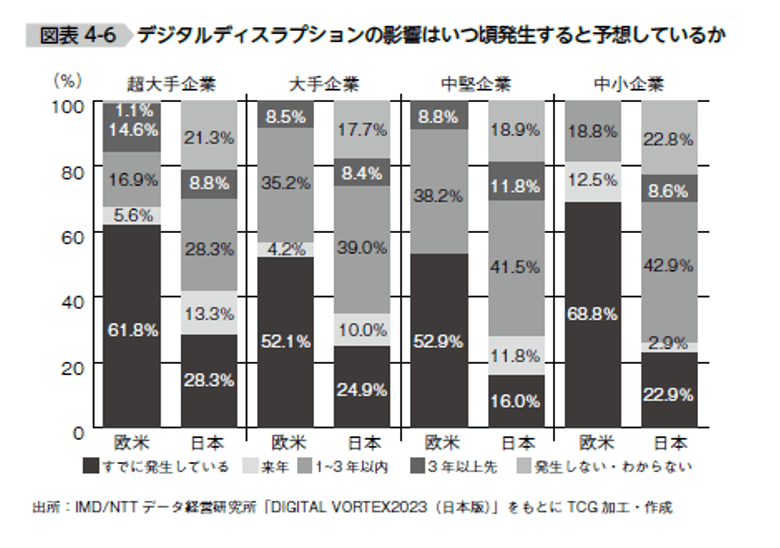

ただ、日本企業は欧米企業に比べ、デジタルディスラプションに対する感度が鈍いようだ。IMDとNTTデータ経営研究所が共同でまとめた報告書によると、デジタルディスラプションの影響がいつ頃発生すると予想しているかという問いに対し、「すでに発生している」と回答した割合が欧米企業は半数を超えた一方、日本企業は3割にも満たない。また日本企業は欧米企業に比べ、「発生しない・わからない」と答えた割合が非常に高い【図表4‐6】。

デジタルディスラプションは「いつ起きるのか」という段階ではなく、「もう起きている」と見るべきである。したがって、自社を取り巻く外部環境の現状認識を絶えず実施し、デジタルトレンドをつかむことが持続的成長への道となる。

(3)内部環境分析(デジタル活用レベルを把握する)

グロースX社による調査(2023年6月)で、大企業(従業員数1000人以上)の経営者・役員に現在推進中のDXについて社内評価を聞いたところ、「成功と見られている」が約5割(47.1パーセント)、「失敗と見られている」が約2割(22.1パーセント)、「評価自体されていない(「わからない」を含む)」が約3割(30.8パーセント)となり、成功と不成功で二極化していた。DX推進のハードルとなっている要因について(複数回答)は、「人材教育が十分にできていない」(51.9パーセント)、「DXに精通した人材の採用に苦戦している」(36.5パーセント)、「推進人材を評価する基準がない」(32.7パーセント)など、ほとんどが人に起因するものだった。

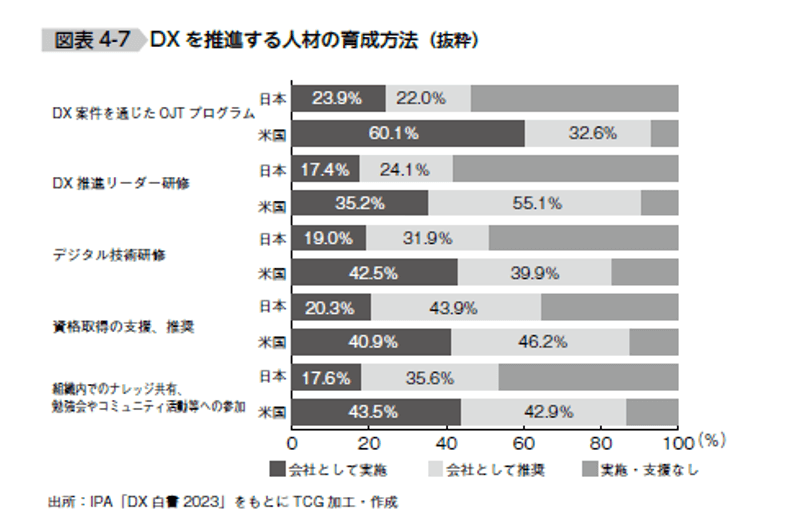

またIPAの「DX白書2023」によると、DX人材育成に対する会社の姿勢で日米の企業格差が大きい。DX人材の育成について「支援はしていない(個人に任せている)」と回答した割合が、米国企業は3.7パーセントだったのに対し、日本企業は20.5パーセントと5倍以上だった。「DXを推進する人材がいない」「教育もできていない」などといいながら、DX推進人材の育成を個人任せにしている会社が多い。具体的なDX人材の育成方法を見ると、日本企業は米国企業に比べ全体的に会社として実施している割合がきわだって低い【図表4‐7】。

外部のデジタルディスラプションの動きに気付いたとしても、社内の人材や組織がそれに対応できなければ話にならない。したがって、外部だけでなく社内の環境分析についても把握しておく必要がある。

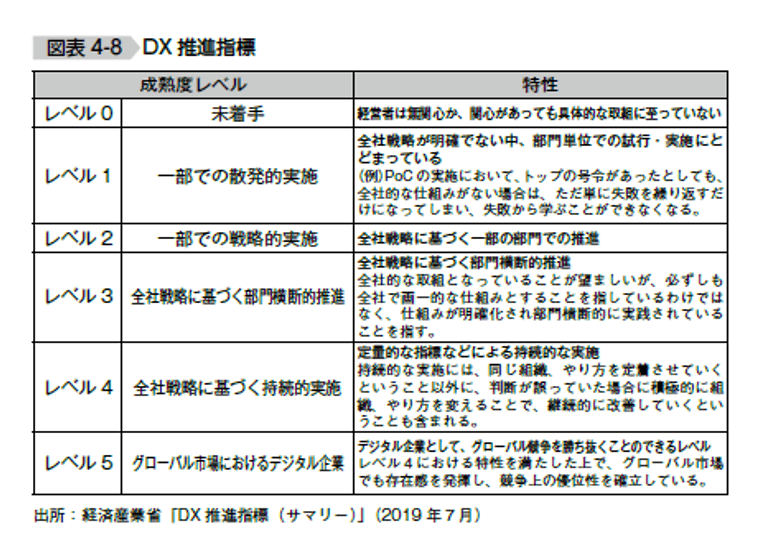

経済産業省は2019年、企業がDXを推進する上で自社の課題を自己診断するためのツールとして「DX推進指標」を公表した。これは経営の仕組みやITシステムの構築などに関する35項目の定性指標をもとに、6段階(0~5)で成熟度を評価するものである【図表4‐8】。いわば、自社のDXの現状を認識するための〝体重計〟の役割を果たすものだ。

企業のDX推進指標の自己診断結果についてIPAが分析したレポート(2022年版)によると、DX先行企業(現在値の平均が「レベル3以上」の企業)の割合は7.1パーセント。一方、レベル3未満の企業は92.9パーセントに上り、DXを推進できるレベルに達していない企業が9割以上も占めている。ただ、先行企業(281社)の内訳を見ると、従業員数100人未満の中小企業が188社と前年(17社)を大きく上回り、先行企業の約6割(66.9パーセント)を占めた。逆に、従業員数3000人以上の大企業は48社(17.1パーセント)と2割に満たない。この背景には2022年から「ものづくり補助金」(中小企業庁)の申請要件としてDX推進指標の自己診断結果の提出が求められるようになった影響があると考えられる。過去の調査と比較して中小企業の回答数が増えたことも要因だが、中小企業でもレベル3以上のDX先行企業が多数存在していることは間違いない。

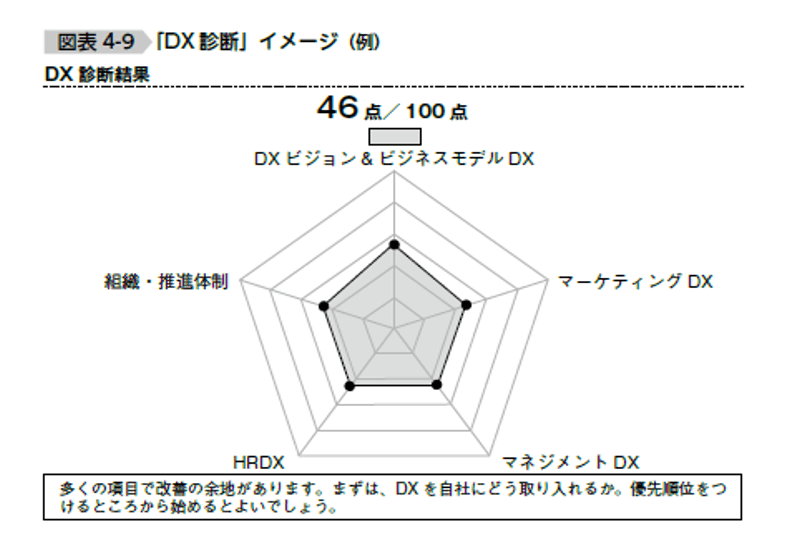

なおTCGでは、全体最適の視点からより詳細な自己診断が行える「DX診断」を開発し、提供している。5つのカテゴリー(DXビジョン&ビジネスモデルDX、マーケティングDX、マネジメントDX、HRDX、組織・推進体制)について、5分間程度で完了する簡易テストにより、自社のDXレベルを数値化するものだ。DXの課題箇所を正確に特定し解決につなげるヒントとして利用いただければ幸いである【図表4‐9】。

(4)テーマ別DX戦略

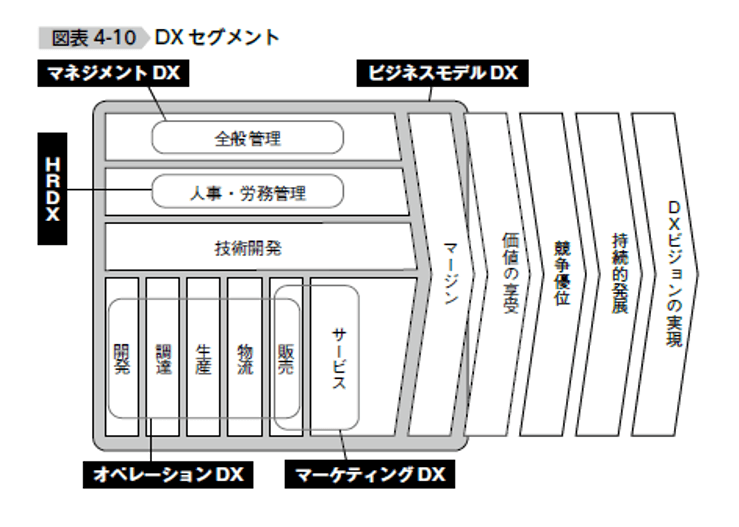

第1章で触れたように、TCGでは、DXを5つのセグメントに分けて整理している【図表4-10】。ここからは、それぞれのDXセグメントについて解説していきたい。

① ビジネスモデルDX

企業経営において最も「攻め」に関連するセグメントである。企業の事業拡大や収益の向上と直結するため投資対効果が大きい半面、一足飛びに進めることが最も難しいセグメントといえる。

ビジネスモデルDXは、大きく2つの考え方で構成される。1つは、デジタル技術を活用して既存のビジネスモデルを再構築することである。具体的には、デジタル技術によってバリューチェーンの各プロセスの価値を向上させ、競争優位を発揮することだ。

例えば、小売店の出入り口近辺に画像解析カメラを設置して通行人と来店客数のデータを取得し、POS(販売時点情報管理)システムの購買データと組み合わせる。これにより来店率や購買率がより精緻に可視化され、店頭ディスプレイ(来店率向上施策)や品ぞろえ、グルーピング(関連商品の分類)、ゾーニング(商品の配置エリアの割り当て)、フェイシング(陳列棚の配列)、きめ細かい売価変更などに活用できる。人間の勘と経験に頼っていたプロセスがデジタルの力により変革され、より高い効果が得られるようになるだろう。

また、調達・生産プロセスで在庫ロス削減や生産リードタイムを短縮したいという課題に対しては、過去の売上げや気候データなどから製品や部品の需要を予測する「需要予測AI」を活用する。特に昨今はさまざまな製品・サービスがマーケットにあふれており、多数の競合他社がしのぎを削っている。そのため需要予測の精度を高めて利益の最大化を図り、その利益を新たなマーケティング施策に投じていくことで事業を拡大するケースが増えている。

もっとも、どんなに優れたアルゴリズムを構築しても、インプットする情報が不適切だとAIは機能しない。したがって、ビジネスモデルDXは、デジタル技術を駆使して情報の収集・蓄積・整理をより精緻かつ効率よく行うことが重要だ。

もう1つは、デジタルディスラプションを念頭に置き、業界構造が変わり得る製品・サービスを開発すること。または、それらを生み出す事業戦略の策定を推進することである。もちろん、ビジネスモデルDXは自社の経営目標を明確にした上で、既存事業のビジネスモデルを再設計する取り組みに挑戦することが第一であり、一足飛びにディスラプションを狙うことではない。自社が勝てる場を発見して勝つ条件(ビジョン、戦略)をつくることが重要だ。その上で、自社がディスラプションを起こす技術を創造する主体になるのか、第三者が生み出した技術をもとに新たなビジネスを創造し、ディスラプションを起こすのかである。

一般的に、ディスラプションを起こすような技術を、会社が単独で組織的にゼロから創造することは難しい。1人の天才の多大な努力と運、そしてタイミングによって生み出されるケースも多い。したがって、現実的には後者を志向し、技術変革の「潮目」を読み適応していくしかない。新たな技術が普及するタイミングで自社のインパクトポイント(機会・脅威)を押さえ、戦略に反映することが重要である。

後者によるデジタルディスラプションの代表例が、アップルのiPhoneである。携帯型デジタルオーディオプレーヤー、携帯電話、インターネット通信機器を一体化したことで、通話、メールの受送信、ウェブサイト閲覧による多様な情報収集が可能となった。さらに、ユーザーはネットからさまざまなアプリケーションやコンテンツをダウンロードし、自由に端末をカスタマイズできるようになり、スマホ1台があれば日常生活のたいていの用が足りるまでになった。iPhoneは〝電話〟の概念を超え、人々の消費行動だけでなく世界の経済構造まで変えた。

とはいえ、iPhone自体に新しい発明はない。携帯型デジタルオーディオプレーヤーは韓国のセハン情報システムズが発明(1998年、「mpman(エムピーマン)」)したものだ。携帯電話(フィーチャーフォン)は米モトローラ(1983年、「DynaTAC(ダイナタック)」)、スマホは米IBM(1994年、「Simon(サイモン)」)が発明した。〝スマートフォン〟という言葉を創ったのはフィンランドのノキア(1996年)である。携帯電話とメール送受信、ウェブページ閲覧が一体化したサービスも、日本のNTTドコモが1999年に開始した「iモード」で実現していた。iPhoneの新しい技術といえば、世界で初めて携帯端末に搭載されたマルチタッチパネルがよく知られるが、マルチタッチパネル自体はカナダ・トロント大学が発明したもので、アップルのオリジナル技術ではない。

いわば〝既存技術の寄せ集め〟に過ぎなかったiPhoneが、なぜディスラプションを起こせたのか。それは「スマートフォン」という新しいプラットフォームを発明したからだ。他社の発明品(携帯型デジタルオーディオプレーヤー、スマートフォン、携帯電話向けIP接続サービス)を、誰も思いつかない形で統合して提供した。当時のCEO(最高経営責任者)だったスティーブ・ジョブズが優れたリーダーシップを発揮して、パソコン製造という従来の事業領域から脱却し、デジタル機器とメディア配信に拡大し〝アップル経済圏〟を形成したのである。

外部の技術を使ってデジタルディスラプションを起こすためには、人材面でいえばデジタルとビジネスに精通した、いわゆる「ヤタガラス(八咫烏)人材」(経営、事業、技術の三つに精通してリーダーシップを発揮できる人材)を計画的に確保し、育成していく。ヤタガラス人材が増えれば、自社は潮目を読み切って戦略へ機敏に反映できる。データサイエンティストなどの専門人材が各種情報の精査、分析をすることで、戦略判断の質を高められるといったことも挙げられるが、最終決断は経営者1人に委ねられる。デジタルリテラシーに疎い経営者の場合、初めてのことや未知のものには手を出したくないという現状維持バイアスが先に働き、チャンスを逃してしまう可能性がある。

② マーケティングDX

マーケティングDXは、「データとデジタル技術を最大限に活用し、マーケティングプロセスを変革して企業競争力を強化すること」だと定義できる。EC(電子商取引)サイトの構築やネット通販、SNSによる情報発信、メールマガジン作成・配信など、ITツールによって個別のマーケティング業務をデジタル化する「デジタルマーケティング」とは異なることをご理解いただきたい。

そもそもマーケティングとは「商品が売れる仕組みづくり」のことをいうが、日本企業は欧米企業に比べ「マーケティングが下手」といわれ続けてきた。これは「良いモノであれば必ず売れるはずだ」と考える職人的発想の企業が多かったためである。しかし、良い商品は「良い売り方」で売れるのであって、労せず勝手に売れていくことはまれである。そこで、マーケターは市場調査を行って顧客ニーズを探り、商品の知名度向上や見込み顧客の掘り起こしを狙い販売促進(プロモーション)、ブランド化政策(ブランディング)を展開する。そのプロセスを通じて購買意欲の高い見込み顧客(ホットリード)を把握・育成し、商談や来店につなげる。

昨今は顧客ニーズの専門化が進んで市場が細分化してきたことに加え、急速なデジタルシフトによってDM(ダイレクトメール)や折り込みチラシ、電話営業、新聞・雑誌広告、テレビCMなど従来のマーケティング手法が通用しなくなってきた。購買チャネルの変化(ウェブサイト、アプリ)や情報源の多様化(SNS、ブログ、掲示板、口コミサイト)も進み、消費者はオンラインで24時間、いつでもどこでも情報を取得し、商品を選んで購入できるようになった。これに伴い企業は、一律・一斉・一方向の情報提供ではなく、多種・個々・双方向のコミュニケーションをスピーディーに行うことが求められるようになった。

そこで登場したのがデジタルマーケティングである。具体的には、自社サイトを検索結果の上位に表示させるSEO(検索エンジン最適化)、アフィリエイト(成果報酬型広告)、メールマガジン、オウンドメディア(自社保有メディア)、MA(マーケティング業務を自動化するソフト)、SNSインフルエンサー(世間や人々の考え・行動に大きな影響を与える人)の起用などがある。

なお本書では、電話・ファクス・紙ベースの帳票類といった受発注データのクラウドシステム移行や、顧客データ入力作業の自動化などの関連業務については、後述する「マネジメントDX」「オペレーションDX」の範疇に含めている。

従来のマーケティングは費用対効果の計測が難しいため、これまで大企業を中心に行われていたが、デジタルマーケティングは比較的手軽に低予算で実施が可能なため、中小企業でも活用しやすいことが特徴である。半面、デジタルマーケティングは得てして部分最適に陥りやすい。特定の商品で散発的に効果が得られるものの、それだけで満足してしまい他の商品への波及効果が見られないケース。複数の事業部がそれぞれ独自に取り組み、同じターゲット層に向けて同じ施策を別々のアプローチで重複して展開するケース。ウェブサイト、SNS、オウンドメディア、アプリ、動画、メールマガジンなどの企画・制作・配信、SEO対策、ネット広告運用などそれぞれの専門事業者に丸投げし、全社最適のマーケティング活動になっていないケース。こうした例は枚挙にいとまがない。

マーケティングはデジタル化が進むほど、自社が未経験のさまざまな機能不全や不具合が起き始める。そこでマーケティングプロセスを変革するマーケティングDXの必要性に多くの企業が迫られているのだ。

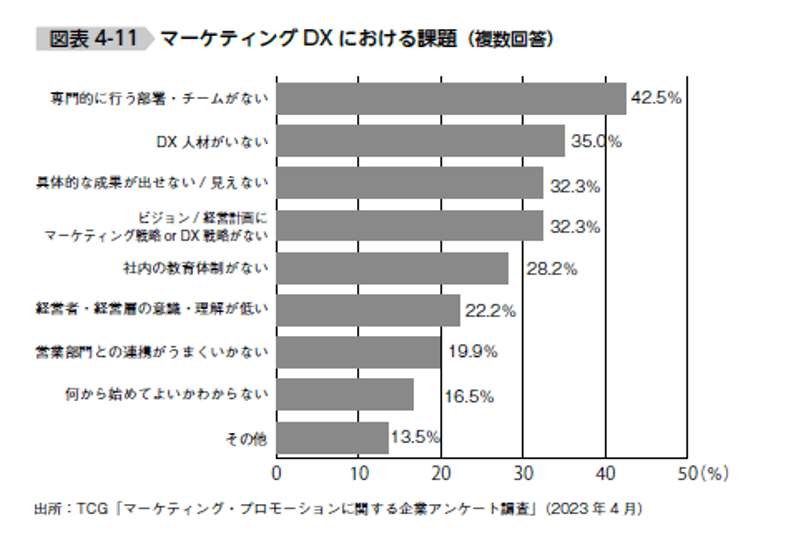

しかし、マーケティングDXに対し、組織・人材面で課題を抱える企業が目立つ。TCGが全国の企業266社を対象に実施したアンケート調査によると、マーケティングDXの課題について42.5パーセントの企業が「専門的に行う部署・チームがない」と回答。次いで多いのが「DX人材がいない」(35.0パーセント)だった【図表4-11】。マーケティング投資が増加傾向にあるなか、デジタルマーケティングのツールに対する関心が広がる半面、それらを専門的に手掛ける組織・チームが社内になく、人材までいないというギャップも広がっている。

専門性と推進力がバランスよく備わる人材を、社内で育成するのか、新たに採用するのか。どちらも難しい企業は外部の事業者にデジタルマーケティングを業務委託することになるが、その場合は「いつまで外注するのか」という問題も残る。いずれにせよマーケティングDXにおいては、戦略の構築と合わせて組織体制・人的資本の整備が急務といえる。

マーケティングDXで企業が目指すべきことは「顧客中心のデータドリブン組織」の構築である。顧客のニーズや購買行動を深く考え、それに基づいてパーソナライズされた商品を提供する。そのためにデータの活用とデジタルマインドセットの共有、新しいテクノロジーへの適応を企業全体で進める必要がある。

③ マネジメントDX

マネジメントDXは「紙文化」や「属人化」など、業種・業態・規模にかかわらず企業が共通して抱える非効率業務をデジタル技術により変革することである。本章で挙げる5つのDXのうち、最も多くの企業が着手している領域がこのマネジメントDXである。具体的には、デジタルツールとデータを活用して定型業務や非付加価値業務の効率化を図るとともに、付加価値への転換が可能な情報資産の蓄積、その情報に基づいたスピーディーな経営判断などを実現する。つまり、デジタル技術によって迅速、精緻かつ負荷なく情報を収集し、それらの情報を経営目的の達成に生かすことが目指すべき姿である。

卑近な例でいえば、売上げデータをエクセルなど表計算ソフトに入力し、集計する業務について、RPA(事務作業を自動化できるソフトウエアロボット技術)に代替させる。これによって、日次決算の集計時間が大幅に短縮し、経営陣へリアルタイムに業績報告を上げることができる。そのため、経営陣は適切なタイミングで計画の修正や戦略の見直し、トラブルの早期収拾などに対して臨機応変に判断を下せる。

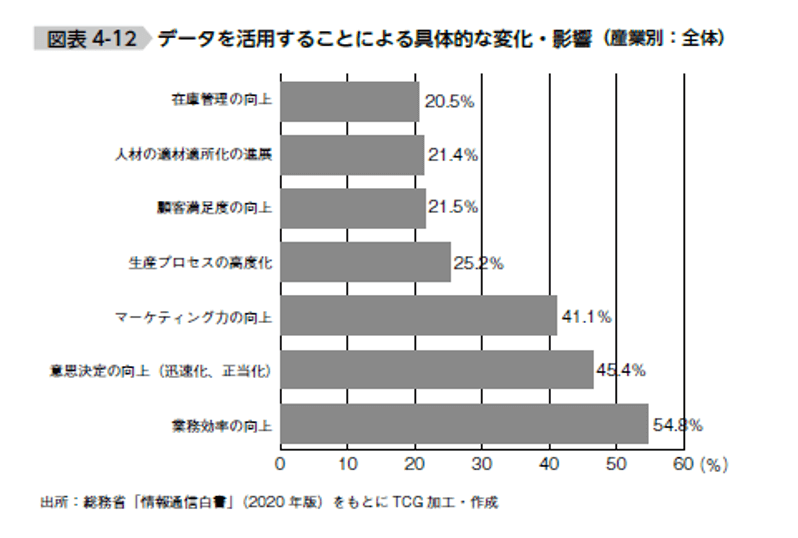

総務省の「情報通信白書」(2020年版)によると、デジタルデータの活用による具体的な変化・影響について企業に尋ねたところ、「業務効率の向上」(54.8パーセント)と回答した割合が最も高く、次いで「意思決定の向上(迅速化、正当化)」(45.4パーセント)が2番目に高かった【図表4‐12】。デジタルデータの活用は企業経営にさまざまな効果をもたらすが、とりわけ業務の効率化と意思決定の向上に役に立つことがわかる。

ここで押さえるべきことは、マネジメントに関わるすべての業務について、客観的で適切な可視化を行い、そもそもの目的と照らし合わせて改善を行うことである。世の中にごまんとあるシステムやアプリを検討する前に、今一度、自社の目的に照らした業務の必要性を確認することが重要である。

過去から積み上がった各種資料や帳票類を、その必要性を再考することもなく、愚直に作成し続けてはいないだろうか。目的に照らした帳票類の統一、必要情報の再定義という上流からの改革を進め、経営側の意見と現場の意見の均衡点を探ることが重要となる。

この段階で押さえるべきことは、改善効果の見込みの算定である。現状、その作業にかけている時間と、自動化などによって低減する時間の差が「改善時間」であり、その時間効果を押さえながら、投資の可否を意思決定すること。そして、その見込み値をもとにアジャイル型で進めていくなかで、効果の測定と改善を継続していくことが重要である。結果として、会社全体の非付加価値業務が低減されることとなり、社員はより付加価値の高い業務に時間を使うことができる。また、人員の適正配置が可能となり、社内の人材不足の緩和・解消にも貢献する。

では、「付加価値の高い業務」とは何か。ビジネスモデルDXやマーケティングDXのような「攻め」(事業や顧客の創造)に関する業務をイメージしがちであるが、マネジメントDXにおいては「守り」、意思決定に資する情報を効率よく集め、スピーディーな経営判断に寄与する業務である。その付加価値業務を明確にするには、戦略上重要なKPIの設定や、リアルタイムに必要な情報は何かといった経営上の定義化が必要である。

その上で全体のシステム構成上、情報の流れを整流化し、蓄積するデータベースの設計やBIツール(ビジネス・インテリジェンス・ツール=膨大なデータを収集・蓄積・分析して経営の意思決定を支援するソフトウエア)の活用による可視化など、分析ツールの設計・運用をすることになる。同時に、マネジメントシステム自体の見直しも重要だ。経営上必要な情報(KGI・KPIの進捗など)を共有し、有効な対策をスピーディーに打ち出すため、デジタルを活用(ウェブ会議システムや社内SNSなど)して階層別の各種会議体をタイムリーに開催し、情報を迅速かつ精緻に共有して対策の検討を行う。会議準備の効率化も進み、会議生産性の向上につながっていく。

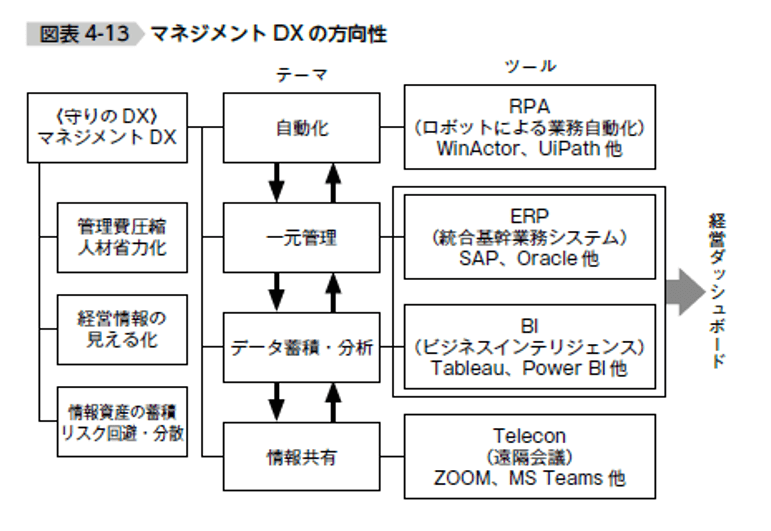

例えば、RPAがさまざまな現場や職場から自動収集・入力・集計したデータを、ERP(統合基幹業務システム)が企業の基幹情報(販売、財務、人事・給与、在庫、生産などのデータ)をリアルタイムに一元管理し、BIツールがデータ処理を行う。その生成データは社内のサーバーやクラウドに構築した「経営ダッシュボード」にグラフや集計表などの形で一覧表示され、経営状況を可視化する。その経営データに基づきウェブ会議システムを活用してテレカン(テレカンファレンス=遠隔会議)を行い、情報共有や意思決定を行う【図表4‐13】。

マネジメントDXが最終的に目指すべき姿は、持続的成長を図るための情報を迅速かつ精緻にして負荷なく精度を上げていくことである。既存データ(社内に埋もれたナレッジ)や戦略上必要な新規データ(パーソナルなユーザー情報やビッグデータなど)の収集に血道を上げるのではなく、経営目的の達成に必要な情報を定義して、高精度の情報を負荷なく迅速に取得し、効率よく活用していく。それが攻めのDX(ビジネスモデルDX、マーケティングDX)を正しく機能させることにつながるのである。

④オペレーションDX

オペレーションDXとは、開発・調達・生産・物流・販売など各工程において、アナログとデジタルを融合させて突出した差別化ポイントを実装し、業務効率化や生産性向上、エンゲージメントが高まる労働環境をつくり、事業収益の向上を目指すものである。効率化や生産性の観点ではマネジメントDXと重なる部分もあるが、マネジメントDXは主に経営管理の領域を対象とするのに対し、オペレーションDXは顧客に対して付加価値を提供する部門を主に対象とする。

5つのDXのなかで、最新鋭のテクノロジーが積極的に投入されているのが、オペレーションDXである。代表的なものとしては生成AI、IoT(モノのインターネット)、XR(現実世界と仮想世界の融合)、ブロックチェーン(分散型台帳)、デジタルツイン(実在のモノやプロセスをサイバー空間で双子のように再現する技術)などが挙げられる。キーワードは〝スマート化〟だ。コネクテッドデバイス(インターネット常時接続を前提とした機器)や、各種情報システムを駆使して事業を高度化させる。小売業であれば「スマートストア」、製造業では「スマートファクトリー」、物流業では「スマートロジスティクス」などである。

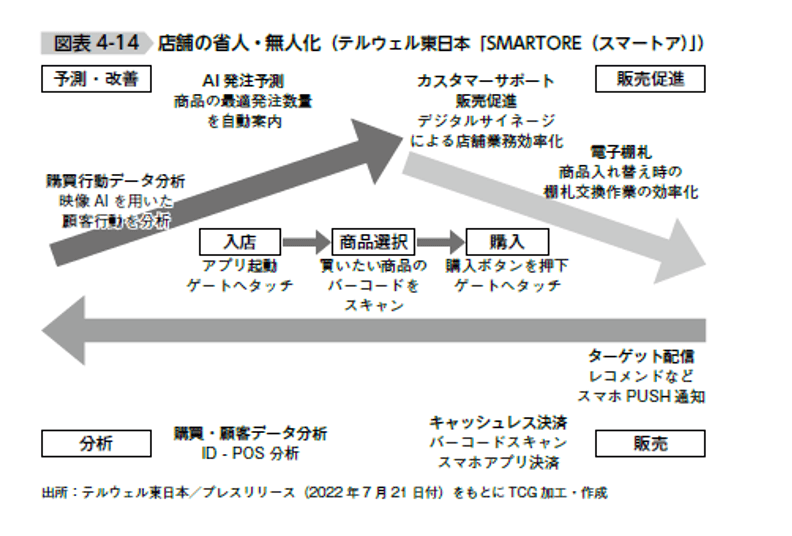

スマートストアの一例として、NTT東日本グループの「テルウェル東日本」が2022年7月から展開している「スマートア」事業を紹介しよう【図表4‐14】。

これはデジタル技術を活用したスタッフ無人・レジなし店舗である。入退店、商品選択、決済までスマホ1台で完結し、購買データを活用して店頭、バックヤード業務を効率化する。具体的には、来店客がスマホアプリを立ち上げてゲートにタッチして入店し、買いたい商品のバーコードをスマホでスキャン。購入ボタンを押すと決済が終了する。退店時は入店時と同様、ゲートにスマホをタッチする。

スマホアプリによる利用者のキャッシュレス決済でレジが不要なため、常時人員を配置する必要がなく、スタッフの確保が難しい深夜・早朝での営業(午前2時~午前6時)も可能である。またID‐POS(個人情報にひも付いた購買データ)に基づいた売れ筋商品の品ぞろえや、過去の来店者数、天候、気温、降水量など気象データによる来店者予測から商品別の購入見込み数を導き出し、機会・廃棄ロスの削減が図れる。さらに、店内に設置したAIカメラの映像解析を組み合わせることで顧客導線の特定や棚割りの改善も行える。購買データの解析で属性に合わせた新商品のレコメンドや、在庫一斉値下げによる売り切り情報など、アプリを介してプッシュ通知することで来店機会を創出するほか、電子棚札(価格を表示するデバイス)の活用により商品入れ替え時や売価変更時での値札交換作業も効率化できる。

一方、スマートファクトリー(またはスマート工場)は工場内の設備機器や情報システムなどをネットワークと接続し、生産活動や設備運用の最適化が図られた工場をいう。なお、インターネットやパソコン、ソフトウエアなどデジタルにまつわる情報技術について「IT(インフォメーションテクノロジー)」と総称されるのに対し、製造業や社会インフラなどにおける制御・運用技術は「OT(オペレーショナルテクノロジー)」と呼ばれる。

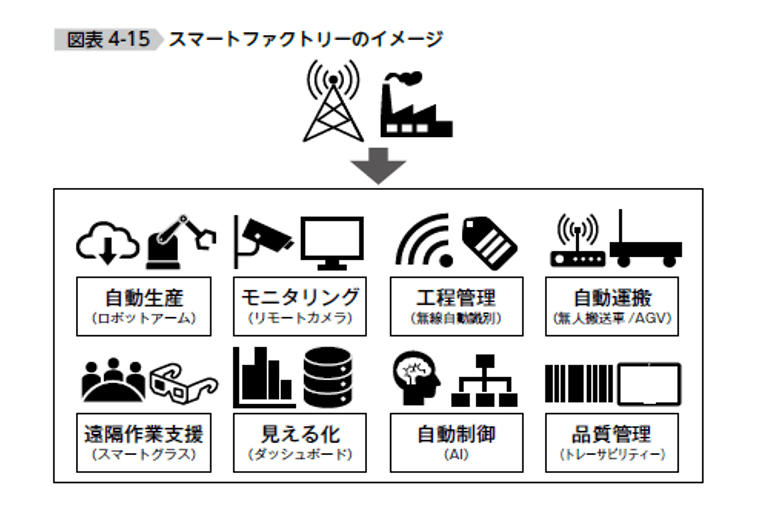

例えば、ロボットアームによる自動生産をはじめ、構内各所にリモートカメラを設置して作業のモニタリングや熟練作業者の技術・技能を解析したり、仕掛品や完成品、在庫などにRFID(無線自動識別)タグを取り付けて工程管理を行ったり、AGV(無人搬送車)を活用して構内物流の自動化を図ったりなどして、省人化・省力化生産を行う。さらに若手の業者にスマートグラスを装着させ、ベテラン作業者がその映像を見ながら遠隔からアドバイスを送ったり、機械設備の稼働状況や不良率、作業スピード、エネルギーコストなど現場のセンサーが収集したデータをデジタルサイネージ(電子掲示板)に一覧表示したり、バーコードによる生産履歴管理に対応したりなど、情報の「見える化」も図る【図表4‐15】。

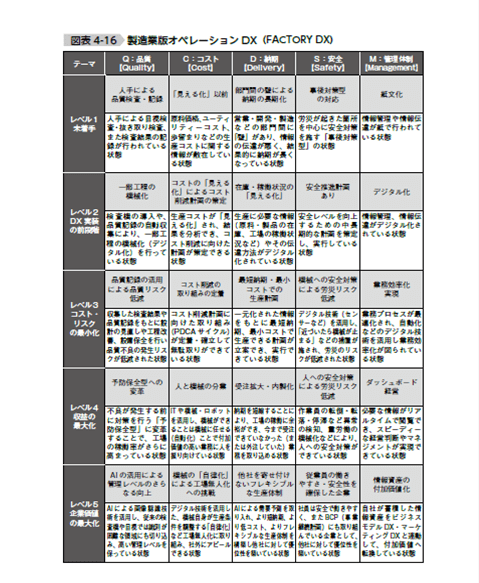

こうした一連の作業効率化や品質改善、生産性向上への取り組みで、新たな付加価値を創出していく。なお、製造業でのオペレーションDXについては、Q(品質)、C(コスト)、D(納期)、S(安全)、M(管理体制)のそれぞれで進めるべきことがある。【図表4‐16】は、製造業版オペレーションDXのチェックリストである。自社の工場運営の課題を特定し、レベルアップを図るための戦略策定に役立てていただきたい。

オペレーションDXにおいては、デジタル化するよりもアナログを残したほうが適切な場合もある。つまり、アナログ的に改善する議論も忘れてはならないということだ。例えば、大手ファミリーレストランチェーンのサイゼリヤは、外食業界では珍しく経営陣に理系の出身者が多いことでも知られるが、合理的なイメージとは裏腹に「AX(アナログトランスフォーメーション)」を標榜し、逆にデジタル化の動きを抑えている。例えば、同業他社の多くが導入しているタッチパネルオーダーシステムをいまだに導入していない(2023年現在)。来店客がメニュー番号を注文用紙に手書きで記入し、チャイムで呼ばれたスタッフが注文用紙のオーダー内容を復唱・確認して専用端末に入力している。これは、スタッフの接遇によるカスタマーインティマシー(顧客親密性)を重視しているとも、スタッフによるオーダーの聞き間違いを防ぐためともいわれている。その一方、配膳ロボットについては店舗の運営コストの削減を目的に導入を進めている。いずれにせよ同社の好業績は、アナログとデジタルの使い分けが支えていることが見て取れよう。

⑤HRDX

HRDXとは、人事に関わるデータ解析を通じ、人材が活躍できる仕組みへ最適化を図ることだ。それに対し、人事業務で活用する先進的なデジタルツールのことを「HRテック」と呼ぶ。

HRテックは「Human Resources(人材)」と「Technology(科学技術)」を掛け合わせた言葉で、具体的にはビッグデータやクラウド、IoT、AIなどを駆使し、人事の課題を解決に導くサービスやシステムを指す。例えば、人事管理システムや採用管理システム、パソコンやスマホを使いネットで学ぶeラーニングがある。一方、HRDXは、HRテックによって人事情報を収集、蓄積、分析、活用し、人的資本経営につなげて変革を起こすことである。人的資本経営とは、人材を資産(会社が保有する財物)や経費ではなく、「資本」(事業に必要な元手)として捉え、その価値を最大限に引き出して中長期的な企業価値向上を実現する経営の在り方をいう。

したがって、HRDXはHRテックよりも大きな概念である。あくまでHRテックは道具であって、それを導入したからといってHRDXが実現するわけではないという点に留意する必要がある。

日本を含む先進諸国は、1990年代に工業化社会から「情報化社会」へシフトし、人々のワークスタイルやライフスタイルが大きく変化。1人1人の個性や価値観を認めて生かしていく「多様性の時代」を迎えた。2000年代に入るとデジタル技術が急速に発達し、時間や場所の制約が取り払われ、あらゆる物事がスピーディーかつタイムリー、合理的かつ効率的に進むようになった。企業の人事領域でもデジタル技術は最適・最良のツールとなり、多くの企業がデジタルとデータ(情報)を活用して迅速・精緻な人事施策に取り組んでいる。とはいえ、人事領域のデジタル活用は欧米企業が先行し、日本企業はその後塵を拝しているというのが現状である。

ただし、近年は日本的経営システム(終身雇用、年功序列)が形骸化し、年齢や在籍年数よりも能力・スキル・実績面などが評価される時代となった。人手不足もあって中途・キャリア採用にも力を入れる企業が増え(=離職者の増加)、人材の採用・育成・定着・活躍に「投資」するという意識が高まってきた。その具体的手法としてデジタルとデータの活用が注目され、HRDXに取り組む企業が増加傾向にある。

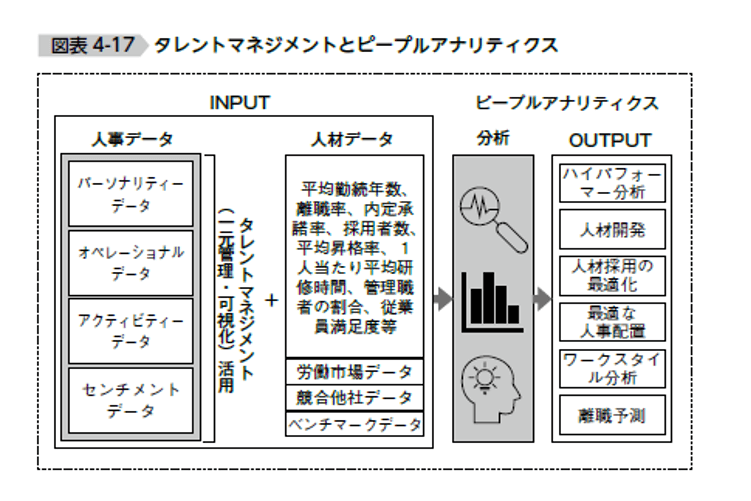

HRDXの手法としては大きく2つある。1つは、個々の社員の人事データを一元管理・可視化して、人材開発や適材適所の配置などに活用する「タレントマネジメント」。そしてもう1つは、社員個々の人事データに加え、全社員の人材データや労働市場の環境データ、競合他社のデータやベンチマーク指標などを合わせて収集・分析し、さまざまな人事課題の解決や人事施策の意思決定につなげる「ピープルアナリティクス」である【図表4‐17】。

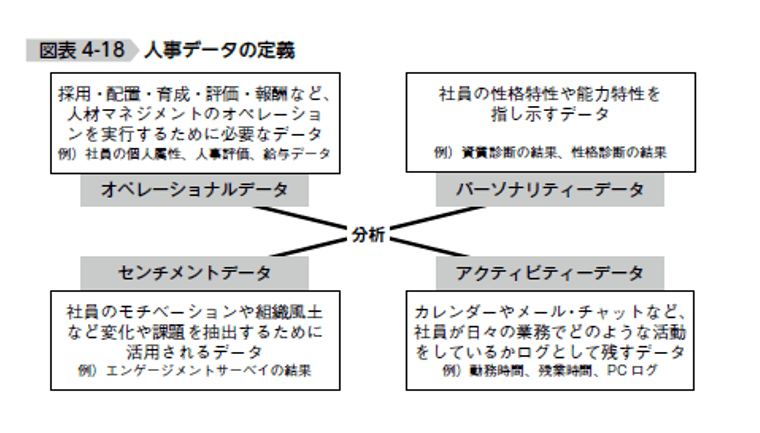

人事データの定義は「パーソナリティーデータ」(性格・能力特性)、「オペレーショナルデータ」(属性情報、人事評価)、「アクティビティーデータ」(勤怠状況、行動履歴)、「センチメントデータ」(エンゲージメント)などの4つがあり、これらのデータを組み合わせて分析することで人事施策効果の最大化が見込まれる【図表4‐18】。

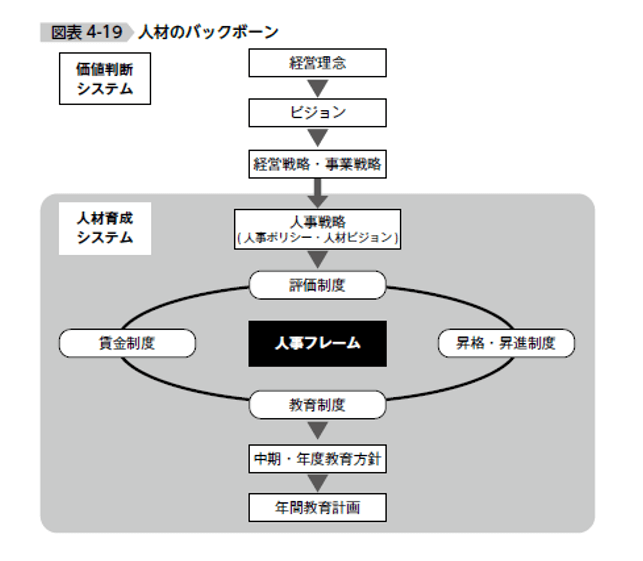

ただし、最適な人的資本経営を行うためには、他のDXセグメントと同様、経営目的を明確にするということが大前提となる。経営目的なきデータはノイズ(雑音)に過ぎない。経営の価値判断システムとしての「人材のバックボーン」【図表4‐19】を定義した上で、デジタル技術を活用することが重要である。 人材のバックボーンとは、「価値判断システム」(経営理念、ビジョン、経営・事業戦略)と「人材育成システム」(人事戦略、人事フレーム、中期・年度の教育方針と年間教育計画)が、背骨(バックボーン)のようにつながる仕組みをいう。背骨がない魚は泳げないのと同様に、背骨が整備されていない企業は持続的に成長できない。人材戦略においても、会社の価値判断基準となる経営理念・ビジョンや、それにひも付くさまざまな戦略と一気通貫したシステムでなければならない。

ただ、企業はいくら技術や営業が優れていても、環境に適応できなければ生き残れない「環境適応業」である。経営理念という「不易(いつまでも変化しないもの)」を大切に守りつつも、「流行(いつも変化しているもの)」に応じて商品やビジネスモデルを見直すことが必要不可欠だ。自社の経営戦略・事業戦略と人事戦略は明確かつ具体的に連動しているか。各種制度(評価、昇格・昇進、教育、賃金)は自社の実態や特性に適しているか。その人事フレームは連動性があるかを確認したい。

(5)テーマ別DX施策のプライオリティーと意思決定

ここまで5つのDXについて解説してきた。このすべてを一気に進める必要はない。自社の事情に合わせて、きちんとプライオリティーを付けて取り組むことが重要である。もちろん、自社のビジョン・戦略(経営者自身の意志と覚悟が込められた目指すべき姿)と現状のリソース、企業風土などの内部環境と、目まぐるしく変化する外部環境などによって優先順位は変わっていく。これらを考慮して戦略的に順位を付ける必要がある。

そのためにはまず、自社が目指す目標と現状のギャップを明確にする。自社の目標は、3年後に達成したい姿を5つのDXセグメントごとにイメージする。当然ながら、このイメージは「3年後にこうありたい」という経営者の意志を具体化したものでなければならない。

次に、現状のレベルをできる限り客観的な目で評価する。その際は、第2章【図表2‐2】の「DXレベル判定表」に基づいてセグメントごとに5段階で現状を評価し、全体を把握していく。このレベル表は、あくまで簡易診断的に全体を俯瞰して考えるためのものであるが、まずは大まかな現状を把握しておくほうが詳細な診断から始めるよりも議論が進みやすい。

このようにして可視化される現状と目標とのレベルギャップが、今後の3年間で自社が乗り越えるべき推進テーマとなる。そのテーマが明確になれば優先順位を付けていく。ここでのポイントは3つある。

1つ目は、セグメント別に序列を付けること(どれからやるか)。

2つ目は、各セグメントのなかで取り組む順番を付けること(いつからやるか)。

3つ目は、セグメントごとに達成状況の優劣を付けること(どこまでやるか)。

セグメント別の序列(どれからやるか)の決め方は2つある。1つ目は「強みを伸ばす」パターン。高いレベルにあるセグメントをさらに強化する考え方である。2つ目は「弱みを克服する」パターン。低いレベルのセグメントを、他のセグメントと同程度まで引き上げることである。強みを伸ばすか、弱みを克服するか、はたまたどちらにも取り組むのか。この選択はDXの目的と現状の経営資源に基づいて行う。

ここで推奨したいのが、前述した「アジャイル」アプローチである。小さな単位でトライ&エラーを繰り返す方法だ。小さな成功体験を積み重ねることができ、激しい環境の変化に対応しやすい。これは投資対効果の観点から考えても合理的である。DXは多額の投資を必要とする分野であり、時間をかけて理想を追うよりもスモールスタートかつスピードスタートで実行することが、投資採算上でもより早く効果が得られるからだ。忘れてはいけないのは、全体として目指す目的を間違えないことである。大小問わず選択を迫られる局面では、必ずDXビジョンに立ち返ることを心掛けたい。

そして最後に、セグメントごとの達成状況の優劣を考える。あまりにレベルのギャップが大きい場合―例えば3年間で目標レベルに達するのが現実的ではないと判断された場合―には、目標を実現可能なラインに置き直すことも必要である。自社の持つ人、モノ、カネなどの経営資源に基づいて判断し、決して実現不可能な理想論にならないよう注意したい。

このような手順で行う優先順位付けこそが、DX戦略のロードマップになる。

▼クリックで拡大します

▼クリックで拡大します

▼クリックで拡大します

▼クリックで拡大します

▼クリックで拡大します

▼クリックで拡大します

▼クリックで拡大します

▼クリックで拡大します

▼クリックで拡大します

▼クリックで拡大します

▼クリックで拡大します

▼クリックで拡大します

▼クリックで拡大します

▼クリックで拡大します

▼クリックで拡大します

▼クリックで拡大します

▼クリックで拡大します

▼クリックで拡大します

「自社がDXを通じて何を目指すのか」というビジョンからDX戦略を描き、実践すべき改革テーマへ落とし込むメソッドを提言します。

デジタル・DXの戦略・実装情報サイト

デジタル・DXの戦略・実装情報サイト