本コラムでは「AI時代における経営」というテーマでご紹介します。

Ⅰ.はじめに

私たちは今、大きな転換点に立っています。しかし、その転換点に立っていることを、皆さんはどれくらい実感していますか?例えば、過去には次のような変化がありました。

1.カラーテレビの普及(1960年代)

1960年代にカラーテレビが急速に普及し、視聴者はよりリアルな映像を楽しむことができるようになりました。これにより、テレビは主要な情報源であり、娯楽の中心となりました。

2.VHSビデオテープレコーダーの普及(1970年代〜1980年代)

1970年代後半から1980年代にかけて、VHSビデオテープレコーダーが家庭に広まり、テレビ番組の録画や映画の視聴が手軽に行えるようになりました。

3.パーソナルコンピュータの普及(1980年代〜1990年代)

1980年代から1990年代にかけて、パーソナルコンピュータ(PC)が家庭やオフィスに普及し、情報処理やコミュニケーションの方法が劇的に変わりました。

4.インターネットの普及とブロードバンド化(1990年代〜2000年代)

1990年代から2000年代にかけて、インターネットが急速に普及し、ブロードバンド接続が広まりました。これにより、電子商取引やオンラインサービスが急成長しました。

5.ガラケーからスマートフォンへの移行(2000年代〜現代)

2000年代後半から2010年代にかけて、ガラケーからスマートフォンへの移行が進み、インターネットアクセスやアプリケーションの利用が容易になりました。

6.ロボット技術の進化(2000年代〜現在)

日本はロボット技術で世界をリードし、産業用ロボットやサービスロボットの開発が進んでいます。これにより、多くの分野で新しい可能性が広がっています。

さて、現在においてビジネスや生活で「AI」という言葉を聞かない日がなくなってきたのではないでしょうか。改めてですが、転換点に立っているという実感はありますか?

Ⅱ.「課題先進国」かつ「安い日本」

1.課題先進国日本

私は日常の些細な出来事を通じて、日本の現状をひしひしと感じています。例えば、観光地やショッピングモールでは、海外からの旅行客が多く、日本人が少ないと感じます。逆に、私たちが海外に行けば、日本人観光客は少ないという状況です。日本人は一体どこにいるのだろうか、と考えます。また、地方へ出張で訪れるたびに、町の商店がシャッターを降ろし、店も人も閑散としている状況を目の当たりにします。こういった些細な変化を見るたびに、日本の課題や低成長について考えさせられます。

日本は課題先進国と呼ばれ、『超高齢化社会』や『少子化』、『労働力不足』、『都市過密化と地方過疎化による二極化』など、さまざまな課題を抱えています。これらは、世界が今後直面するであろう課題でもあります。しかし、私たちはすでにその真っ只中におり、課題に直面しているのです。私の生まれ故郷である秋田県は、日本の中でも世界的に最も高齢化が進んでおり、高齢化率は全国で最も高い状況です。まさに、超高齢化社会の世界トップランナーと言える現実があります。

また、私自身、平成生まれであり、日本経済の低成長と物価低迷が続いた『失われた30年』しか知りません。経済成長を実感した経験は、私にはありません。一方、東南アジアなど世界を訪れると、町や生活が急速に成長し、変化していることを実感します。

2.「安い日本」

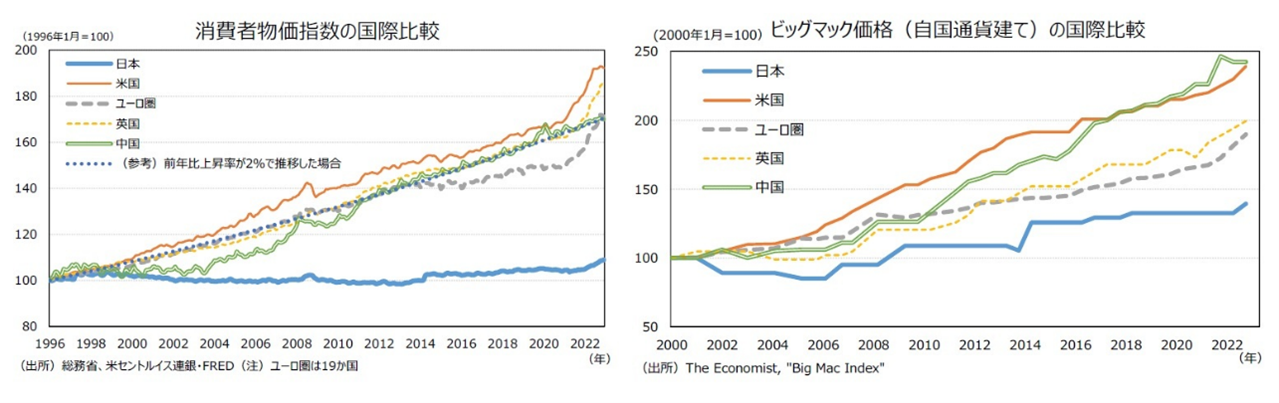

各国・地域の経済状況を比較・把握するための指標として、度々話題となる「ビッグマック指数」を以下に示します。ご覧のとおり、日本は「安い状態」にあり、その差はますます拡大していることがわかります。

仮に、日本が財・サービスを安く生産できるだけの高い技術力を持ち、働く人々が生産性に見合った十分な賃金を受け取っているのであれば、物価の安さは購買力を増加させ、人々の経済厚生を向上させるでしょう。また、物価が安ければ外国人旅行者の増加や海外企業の誘致も有利になります。しかし、「安い日本」が低い生産性や競争力の欠如によって成り立ち、生産者が価格を引き上げられず、賃金も上がらない状況にあるとすれば、物価の安さは望ましいとは言えません。

昨今では、新型コロナウイルスのように全人類が直面する危機も発生しましたが、こうした危機に対応し、社会を支えてきたのは企業の力です。今後、日本を変え、持続可能な経済成長を実現する鍵を握るのも企業です。それは大企業に限らず、中堅・中小企業も含まれます。

私は、生成AIを活用できる企業こそが、今後の日本の未来を切り開く鍵を握っていると考えています。過去の転換点においても、新技術が社会の発展に寄与してきたからです。AIは単なる効率化ツールに留まらず、私たちの創造力を増幅し、新たな解決方法を提供する可能性を秘めています。日本は今、AI時代という大転換期にあり、競争力を高めるチャンスを目前にしています。しかし、現実はどうでしょうか。生成AIを本当の意味で活用できている企業や経営者は、まだまだ多くない状況です。ちょっと気になったことを検索する代わりに使ってみる、文章の要約に使ってみる程度に留まっています。これだけでは不十分なのです。だからこそ、経営者が決断し、AIという強力なツールを企業の武器として導入し、様々な課題に正面から向き合い、解決策を見出していくことが必要となります。

すぐにでもAIを活用した経営に軸足を移していかなければ、国内外の競争に勝てず、生き残れなくなる可能性があります。

Ⅲ.AI時代の経営に求められること

1.活用力

正直AIに関する「開発」においては米国を中心とした各国に日本は遅れをとっており、追い付くことは困難な状況です。そこで、日本は「開発する側」ではなく、「活用する側」として 、新しい技術を受け入れ、世界での先進的な課題に対して取り組んでいくことが重要と考えます。さらに日本には「改善文化」があります。新しい発明を、既存の技術などと組み合わせたり、異なる方法で活用したりして、より良くすることに長けています。最初はうまくいかなくても継続的に改善する力が日本企業にはあります。

2.共創力

企業とAIが協調して新しい価値を生み出す「共創力」です。これは、単にAIを道具として使うことではありません。AIをパートナーとして捉え、人間の創造力とAIの処理能力を掛け合わせることで、これまで想像もできなかったイノベーションを生み出すためにAIを活用していくという考え方です。また、最近ではオープンイノベーションとして複数の企業が連携して、AIの利活用を研究開発していく事例も増えてきています。

3.成長モデルの創造

AIを活用することで、事業成長と持続可能性の両立を図ることができます。例えば、AIによる業務の効率化で生まれた時間を、創造的な付加価値活動に充てることができます。また、AIを活用した精密なデータ分析により、需要予測や環境への影響を抑え、生産性を向上させることも可能です。

4.次世代人材の育成

グローバルに目を向ければ、AIを武器に世界で活躍するデジタル企業がどんどん世に出ていますが、日本においては、AIを活用し、DXを推進できる人材の育成が課題となり、成長にブレーキをかけていることも課題として挙げられます。経営者には次の世代を育てる責任があります。デジタル・AIリテラシーを高めるだけでなく、ビジネスを理解し、AIと共存しながら自分の創造性を発揮できる人材を育成することが重要です。

最後に経営者や私たちがすぐにできることをご紹介します。

Ⅳ.スモールステップで成功につなげる

1.AIツールの日常的な活用

第一に重要なことは、AIを使うことを習慣化するということです。どんなに小さなことでもよいのでChatGPTをはじめとする生成AIを自らのバディーとして活用してみてください。また、その中で、AIを活用してもっと効率化できないか考えてみましょう。失敗は成功のもと。何度も試していく中で、正解を見つけていきましょう。

2.継続的な学習と情報収集

AI技術は日進月歩で日々進化します。生成AIサービスが世の中にどんどん登場し、さらにはアップデートの速度も非常に早いです。定期的に最新の情報を確認し、新しいツールや活用法を継続的に学ぶことが重要です。

3.知識の共有

学んだことを社内や周りの人と共有しましょう。経営者であれば経営者仲間同士でも良いです。互いに共有し、一緒に活用方法を考えてみてください。また、AIに関する研修やコミュニティなどに積極的に参加し、知識と経験を集めることも有効です。

4.実務へのAI適用

日常的に活用することや知識が増えてきたら、いよいよ具体的な業務に活用してみます。自身の業務や日常生活の中で、AIを活用して具体的に何かを改善してみましょう。例えば、会議の議事録作成をAIに任せる、データ分析にAIを活用する、画像や動画をAIに生成させるなど、小さなことから始めてみてください。そして、さらにその結果を周りの人と共有します。

最後に

最も重要なのは、行動することです。情報を集めるだけでは何も変わりません。たとえ小さなことでも、まずは一歩を踏み出すことが大切です。無料で使えるAIツールもたくさんあります。まずは興味を持ったものからでもよいので「行動」することです。

【参考】無料AIツール(有料プランもあり)

1.文章生成

・ChatGPT

・Gemini

・Copilot

2.画像生成

・Canva AI(Text to Image) ※本コラムの画像はこちらを活用しています

・FireFly

・Dream Studio

3.対話

・Chatsonic

・Perplexity AI

・Aichatting

4.プレゼン資料作成

・Tome

・SlidesAI

・データ利活用で、「勘」に頼らないダッシュボード経営へ

・DXレベル表でわが社の「現在」と「目指す姿」を明確に など

デジタル・DXの戦略・実装情報サイト

デジタル・DXの戦略・実装情報サイト