本コラムは、ダイヤモンド社発行の「DX戦略の成功のメソッド~戦略なき改革に未来はない~」の第2章の抜粋記事です。

試し読み

(1)DXの「導入価値」を知る

DX戦略を構築する前に押さえておくべきポイントは「DXで何ができるのか」、すなわちDXの導入価値を知ることである。「こういった仕組みをデジタル化すると、自社にとってはこんなメリットがある」という、導入後の効果を想定しておくことが必要だ。

ひと口にDXといっても、どの経営領域で活用するのか、現状がどれだけDXを推進した状態にあるのか、によって得られる効果が大きく変わるからである。

得体の知れないものに投資するのは誰だって怖い。実際、何らかのシステムの導入を検討する際には、「このシステムを導入すれば300時間くらいは業務削減ができる」「今発生している人的なミスが70パーセントは削減できる」という目安を知り、さらに類似するシステムやツール、サービスを最低でも2、3社ほど比較検討しているはずだ。

しかし、ことDXとなると、このプロセスをないがしろにしているケースも多い。デジタルリテラシーが低く、DXによる変革後の青写真が想像できないために陥りがちな状況である。

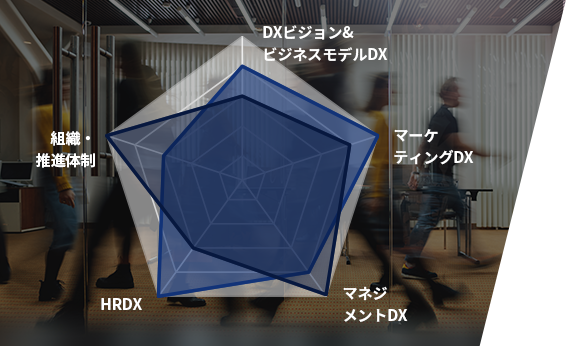

まずは、領域ごとにDXで何ができるのか。効率化、省人化、利便性の向上といった直接的価値を把握しておくことが必要だ。それをTCGは、5つのDX領域ごとに整理している【図表2‐2】。

「レベル1」は、DXに未着手の状態である。必要最低限のデジタル技術やITツールは一応導入しているが、局所的な使い方にとどまっているレベルである。

次の「レベル2」は、DXを実装する前の段階。データ自体の蓄積はできているが活用できていない、あるいは活用に向けて準備している状況といえる。

そして「レベル3」は、コストやリスクを最小化する段階である。DX実装の初期に当たり、無駄なコストを削ったり、リスクの発生を防いだり、目に見える成果が出始めている状態だ。この段階は、DX実装プロセスで特に重要なカギを握る。

DX投資の成否の分かれ目になるからだ。DX投資が失敗に終わる企業の多くは、この段階で期待したような成果を出すまでに時間がかかり、トップの熱が冷めて挫折してしまう(これはITベンダーのセールストークで導入効果の期待値が膨らみ過ぎ、少々の成果では満足できないという問題もある)。

したがって、DX実装へのモチベーションを高く維持するためにも、実装現場と期待値調整(エクスペクテーションアライメント)を図りつつ、小規模で構わないので何らかの成果を早く出すことが求められる。

(2)導入価値の「先」に得られる付加価値を可視化する

DXの導入価値を知った上での次のステップは、その「先」に何を得られる(得たい)のか

を明確化することである。

例えば、ウェブ会議システムの導入を検討する企業の場合、「テレワークに利用できる」「社内に不在の社員も会議に参加できる」など用途だけを見ていると、「社員の通勤時間が減ってラクに仕事ができる」「会議日程の調整がしやすくなる」といった表面的なメリットしか享受できない。

企業によっては、「そんなことのためにお金は使えない」と投資自体をやめてしまうかもしれない。だが本当に大切なことは、それらのメリットを活用して、何を得るかである。

ウェブ会議システムを導入すれば、テレワークの運用により社員の通勤時間が削減され、ワーク・ライフ・バランスの向上につながり、子育て世帯の社員の離職防止や活躍の促進が期待できるほか、新卒・キャリア人材の募集時のアピールポイントにもなる。地方の企業が大都市圏や海外で働く他社のデジタル人材を、副業・兼業人材として活用することも可能である。また、通勤手当の削減や賃貸オフィスのスペース縮小などコスト圧縮にも寄与する。

さらに移動中や海外出張中の社員も会議に参加できるようになり、臨機応変かつスピーディーな合意形成と情報共有が図れるため、他社に先んじて新たな施策の同時展開が実行できる。資料がデータで共有されるようになり、紙や複写機のインクの使用量も大幅に減る。会議開催日時の設定や紙資料の配布準備作業を担当していた社員は、関係者間の調整作業や書類作成の手間を省けるため、休眠顧客の掘り起こしや新規顧客へのアフターサービスなど、後回しにされがちだった業務に時間を振り向けることもできる。

交通費・賃料・光熱費・消耗品などの削減分を人材確保や開発投資、ブランディング活動(例えばホームページリニューアルなど)に充てることで、新たな付加価値に転換していく。DXのレベルとしては初歩的な段階であるが、その効果は意外に大きい。デジタル化によって得られるのは、時間や紙の削減といった直接的効果だけではない。効率化という間接的効果により人・モノ・カネ・情報といった経営資源も得られるはずだ。これらの資源をどう生かすかを考える必要がある。直接的な導入価値の先にどんな価値が生まれるのか。一歩先を見据えた発想を持つことが、DXを推進するための風土や文化を醸成していく。

一方で、デジタル化によって失われる機能をどのようにカバーするかという視点も必要である。例えば、ウェブ会議システムの導入により社内での社員同士の雑談の機会が減った。これを"無駄話が減って生産性が高まった"とプラス面に捉えることもできるが、"コミュニケーションの欠如による人間関係の希薄化"というマイナス面も大きい。また、紙資料のデータ化で逆に管理が難しくなり、紛失や流出につながるなど、これまで正常に働いていた管理機能がデジタル化によって失われた例も多い。

ウェブ会議は臨場感がなく、メンバーとの関係性やチームとしての一体感を深めにくい。紙の文書管理のノウハウも、デジタルデータのファイル管理には役立たない。そのため完全テレワークを撤廃して週3日のオフィス出勤を義務付けるなど、在宅勤務を縮小する企業も増えている。このように、あえてリアルでのコミュニケーションの機会をつくり、社員の交流を促進する必要もあるだろうし、文書管理の担当者がデジタルデータのファイル管理を一から学ぶ機会も必要かもしれない。

システムを導入後、属人的なタスクや業務そのものが不要になり、自分の役割を見失った社員が寂しく会社を去った話も耳にする。人手不足を解消するためにデジタル化を進めた結果、社員が離れていくというのでは諸手を挙げてデジタル化したと喜べない。だが、このような人材にどう活躍してもらうかまで描いてデジタル化を推進している企業は少ない。

デジタル化による「メリットの価値転嫁」については多くの企業が持つ視点だが、こうした「失われる機能」に対する視点は欠落しがちで、導入前の段階から対策している企業はまれである。導入価値と付加価値を想定するのと同時に、失われる機能をどのようにカバーしていくのかまで検討しておくことが、「実装後」のスムーズな運用につながるのである。

(3)DXの目的を明確化する

DXの導入価値を知り、付加価値と失われる機能の補完までを検討したら、次は「自社はDXによって何を目指すのか」を検討する。つまり、DXビジョンの策定である。特に、DXの実装プロセスの粒度が細かくなってくると、作業が細分化されて個々の現場では目的が見えづらくなる。そこをきちんと理解してもらうためにも、DXビジョンをきちんと設計することが肝要だ。

DXの実装で核になるのは、「なぜ、デジタル化しなければならないのか」「デジタル化を進めて自分たちがどのようになるのか」という未来に向けた問いに答えられる「ビジョン」である。これが中核にあることで、すべての取り組みや行動に共通する一貫した意図が関係者に伝わり、賛同・協力を得ることができる。

逆にビジョンが明確でないと、優れたシステムや高価なツールを導入したところで、旗印なき改革は膨張と無駄を生み出してしまう。だからこそ、「何を実行するか」の前に、「何を実現するか」(=DXビジョン)を描き、ビジョンとオペレーションをつなぐことが重要だといえる。

DXビジョンの構築ステップについては第4章で詳述するが、ポイントは「自社の経営ビジョンに沿っているか」、そして「そこに経営者の意思と覚悟が反映されているか」である。

経営戦略やビジネスモデルをデジタルありきで見直し、「企業文化をも変え得る大改革を自社が目指すという意思」をDXビジョンに吹き込む。

ともすれば対症療法的になるデジタル施策が、ビジョンに向けた「次のステップ」とともにつながり、持続可能な経営システムとして機能していくのである。

(4)DXにおける自社の現在地を認識する

DXビジョンにより「自社の目指すべき姿」が描けたら、その先はDX戦略、各施策へと展開していく。この段階で、目指すべきDXレベルと自社の現在地との「差」を正しく把握することが求められる。

例えば、ある人がプロスポーツ選手を目指すとしよう。その人がまったくの初心者であるか経験者であるかによって、やるべきことは当然変わる。練習内容も時間も、トレーナーもトレーニングツールも、その人のレベルに応じて設計したほうが効果的だろう。同じ目標であっても、初心者には初心者の、経験者には経験者のレベルに応じた道がある。

DXも同じである。まずはビジネスモデル、マネジメント、マーケティング、人的資本のそれぞれの領域ごとに、現状のDXレベルを正しく認識する。そして、目標との「差」を理解した上で投資していく。これにより、DX初心者であっても各段階で確かな成長を実感でき、DXの恩恵を体感しながら次のステップにチャレンジできるようになる。

TCGが企業のDXビジョン策定を支援する際は、まず領域別のDXレベル表に基づいてその会社の現在地を押さえ、目指すべきレベルとのギャップを客観的に認識するステップを必ず踏んでいる。

また、レベルを把握するものさしはデジタル実装度だけではない。デジタルを導入した後に成果が出るか否かは、自社のカルチャーやビジネスモデル、人材バランスによっても左右される。新しいシステムやツールが本格稼働したからといって、それがゴールなのではない。したがってDXの再構築前に、事業構造、組織体制、意思決定構造、そして現在稼働中のシステムやパートナー企業の戦略の実情もあらためて押さえておく必要がある。

デジタル技術はあくまでDXの手段であり、実装すると自動的に成果を運んできてくれるものではない。DXを実現するためには、定期的にメンテナンスし、確実にステップアップしていく必要がある。継続して運用する仕組みにする意味でも、自社の現在地はどこなのかを知り、目標との差を認識することが重要となる。

(5)デジタル技術の活用を通じて自己変革力を高める

「ダイナミック・ケイパビリティ」という考え方が再注目されている。これは、米カリフォルニア大学バークレー校教授のデイビッド・J・ティース氏が提唱した概念で、企業が環境の変化に応じて自己を変革する能力のことである。この考え方を「最新の技術動向などを感知し、自社の経営戦略を調整することで組織全体を刷新すること」と捉えると、DXの推進に必要な能力そのものといえる。また、デジタル技術を活用してダイナミック・ケイパビリティを向上させるという見方もできる。

ICT(情報通信技術)が目まぐるしい速度で発展するなか、それに伴ってデジタル技術を活用するための手段(ツール)も加速度的に進化している。こうした急速な環境変化を敏感に捉え、自ら変化していくことが企業には求められる。従来行っていたシステム・ツールへの投資よりも短期間で細かくPDCAを回す必要があり、アジャイル思考(変化に柔軟に対応していくのに適した思考方法)でデジタルツールを活用することが必須だ。

自己変革力を高めるポイントは、ボトムアップで改革を推進することである。経営層などの限られたメンバーのみで情報収集を行っていては、増加し続ける情報量に追い付けないからだ。さらに、全社員のデジタルリテラシーの向上と、風通しのよい組織風土の醸成も忘れてはならない。生産性向上のためのデジタルツールに関する情報収集能力は、全社員が意識的にアンテナを張れば向上するだろう。しかし、実際にそれが現場の改善につながらなければ意味がない。また、現場から改善提案があったとしても、全社最適な意思決定ができなければ効果は弱まる。全員が感度を高く保ち、それと同時に提案が活発に行われる組織風土があって初めて変革が起きるのだ。

このような構造は、アナログ業務の改善活動においても同様であった。付加価値の向上につながる戦略的施策は経営層が検討しつつ、現場での業務効率化はボトムアップで進めてきたという企業は多いだろう。DXも、これと同様の流れで進める意識が重要である。今やデジタル技術にまったく関係のないビジネスはほとんどなく、DXは特別な取り組みではなくなってきている。つまり、DXに対してだけ特別な施策を検討する必要もないということだ。経営者はDXを前提として、これまでと同様に付加価値を向上させる戦略を検討し、現場のメンバーはデジタル活用を選択肢の一つとして生産性向上を目指せばよいのである。

トップが発信するDX戦略は、全社員の推進力なしには成り立たない。現場社員のデジタルに対する高い感度とボトムアップで改善提案できる組織風土が企業の自己変革力を高め、DX推進を支えるのである。

「自社がDXを通じて何を目指すのか」というビジョンからDX戦略を描き、実践すべき改革テーマへ落とし込むメソッドを提言します。

デジタル・DXの戦略・実装情報サイト

デジタル・DXの戦略・実装情報サイト