1. はじめに

デジタル投資の特徴

我々のビジネス環境は、様々なデジタル技術が登場するたびに、その技術を活用して、企業活動をより価値のあるものにするために、様々な工夫という名の運用を行ってきました。1980年代にポケベルが登場した時には、「数字のみ・12文字制限」という制約のため、ビジネスメッセージの伝言はまだ難しかったものの、「どこにいても、通知を飛ばせる」という導入価値から、「ポケベルが鳴った時は、近くの公衆電話を用いて営業所に連絡すること」という運用ルールを設定し、その約10年後に導入される携帯電話の代用として運用されました。その後も、ポケベルの上位互換である携帯電話だけでなく、ワープロ、パソコン、インターネット、スマートフォン・・・、と、次々と新技術が世の中に出るや否や、すぐにビジネスの日常の中に取り入れられ、効率的に仕事を進めるためのツールとして活用されていきました。このように、2010年頃までのデジタル投資は、部分的に効率性・生産性が悪かった要素を、より機能に優れた要素に置き換えることで、企業活動の生産性向上に直結して、企業の成長に寄与していました。

しかしながら、昨今のデジタル投資の特徴としては、様々な要素の「トレードオフ」となっています。パソコンの基本ソフトウェアがアップデートしていくにつれて、より最新の様々な応用ソフトウェアが使えるようになる一方で、昔ながらに使用していた業務特化型の古いソフトウェアが使えなくなってしまう等の弊害が発生しています。他の例としては、計測機器からデータ連携を無線で自動化できるIoTデバイスの導入によって、作業現場でのリアルタイムなデータ収集や、計測業務の省力化につなげることが出来ます。しかし一方で、ネットワークの保守管理やデータのセキュリティリスク対策、デバイス管理の複雑化により、新たな業務負担が生じています。また別の例では、ERPパッケージシステムを導入することによって、業務プロセスの統合と効率化、リアルタイムの業績把握といった大きなメリットを享受できる代わりに、デメリットとして初期導入コストが高額であることや運用・保守コストの負担も重くのしかかります。デジタルの導入、特に既存のデジタル機能との入れ替えについては、「入れ替えたら現在の仕事がより良く回るようになるだろう」という、未来志向に欠けた甘い目測と、顧客最適や全体最適を捉えていない安易な考えで実施してしまうと、そのデメリットに気づかず、むしろ企業活動を縮退させてしまうリスクすらあるのです。

DXは"変革"である

DXという言葉は、Digital(D)とTransformation(X)を組み合わせた言葉になります。「X」として略されて呼ばれる理由は、transという接頭語が「交差する」という意味を持つことに由来しています。また、Transformationは、"変革"と日本語訳されます。2018年に経済産業省が定めた「DX推進ガイドライン」では、企業のDXを、「企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること。」としています。データ・デジタルは、あくまで変革のための手段であり、企業を変革することこそがDXの主役であると位置づけられています。

デジタル投資の特徴を踏まえると、より優れた要素に置き換えていた時代までは、「デジタルを導入するだけで、一定程度の変革につながる」ということも言えていたため、変革をそれほど強く意識しなくとも、企業のDXが実現できていたとも言えます。ところが、現在においては、前述したように、デジタルを導入しても、メリットよりもデメリットの方が表出してしまい、変革につながらないどころか、「デジタル投資によって社内がより一層混乱した」という改悪になる場合もあります。このような事態を引き起こさないためにも、DXによって何を実現し、どのような成功をもたらしたいのかといった、「あるべき姿」を具体的に思い描いた変革の御旗を掲げることが肝要です。変革の御旗に向かうためには、どのようなデジタル手段があるかを探索したうえで、外部環境・自社の状況・デジタルで出来ること等を踏まえて投資先を決断する必要性があります。

このように、変革の御旗である"DXビジョン"を目標として、その後のDXをどのように進めていくかといった、DXにより企業成長につなげるための経営戦略は、昨今では「DX戦略」と呼ばれます。今ある自社の価値を時代に求められている形での伝え方に進化させ、未来に渡って提供し続けるようにするためには、自社のアイデンティティーに即したDX戦略を作り上げ、推進していくことが重要となります。

2. 日本企業のDXの取り組み状況について

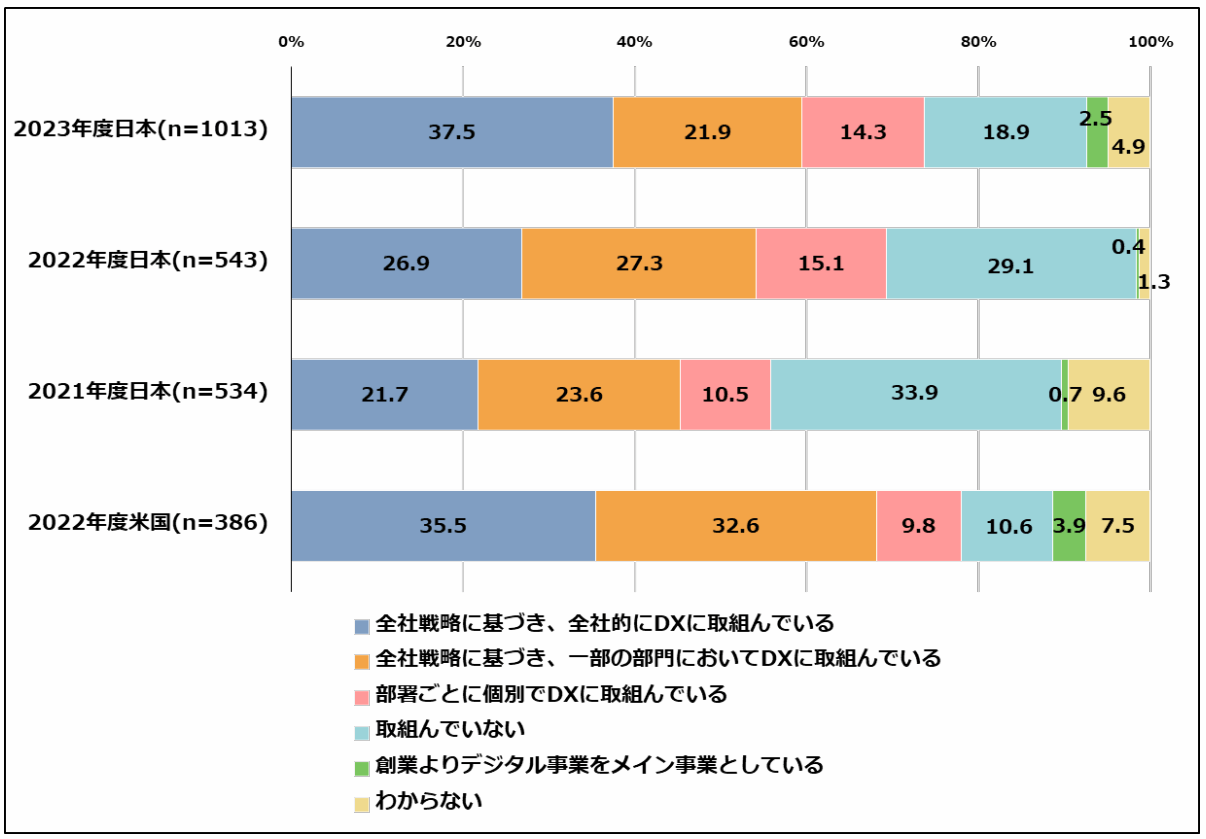

IPA(独立行政法人情報処理推進機構)が実施しているDX動向2024によると、日本で、全社戦略に基づき、全社的にDXに取組んでいる企業の割合は、2022年度調査の26.9%から、2023年度調査は37.5%に増加しており、企業数が増加しているだけでなく、米国の2022年度調査の35.5%を上回る割合となっており、DXの取り組み具合としては、米国に決して遅れを取らず、追随していると言えます(図表1)。

図表1:DXの取組状況(経年及び米国との比較)

出典:IPA 独立行政法人 情報処理推進機構 『DX動向2024(データ集)』(2024年6月)

ただし、全社的にDXに取り組んでいる割合と、一部の部門においてDXに取り組んでいる割合を合わせた、全社戦略に基づいて取り組んでいる割合でみると、2022年米国が68.1%に対して、2022年日本が54.2%、2023年日本が59.4%となっており、「DXが部門最適化」であるという認識がまだ根強く残っているとも捉えられます。

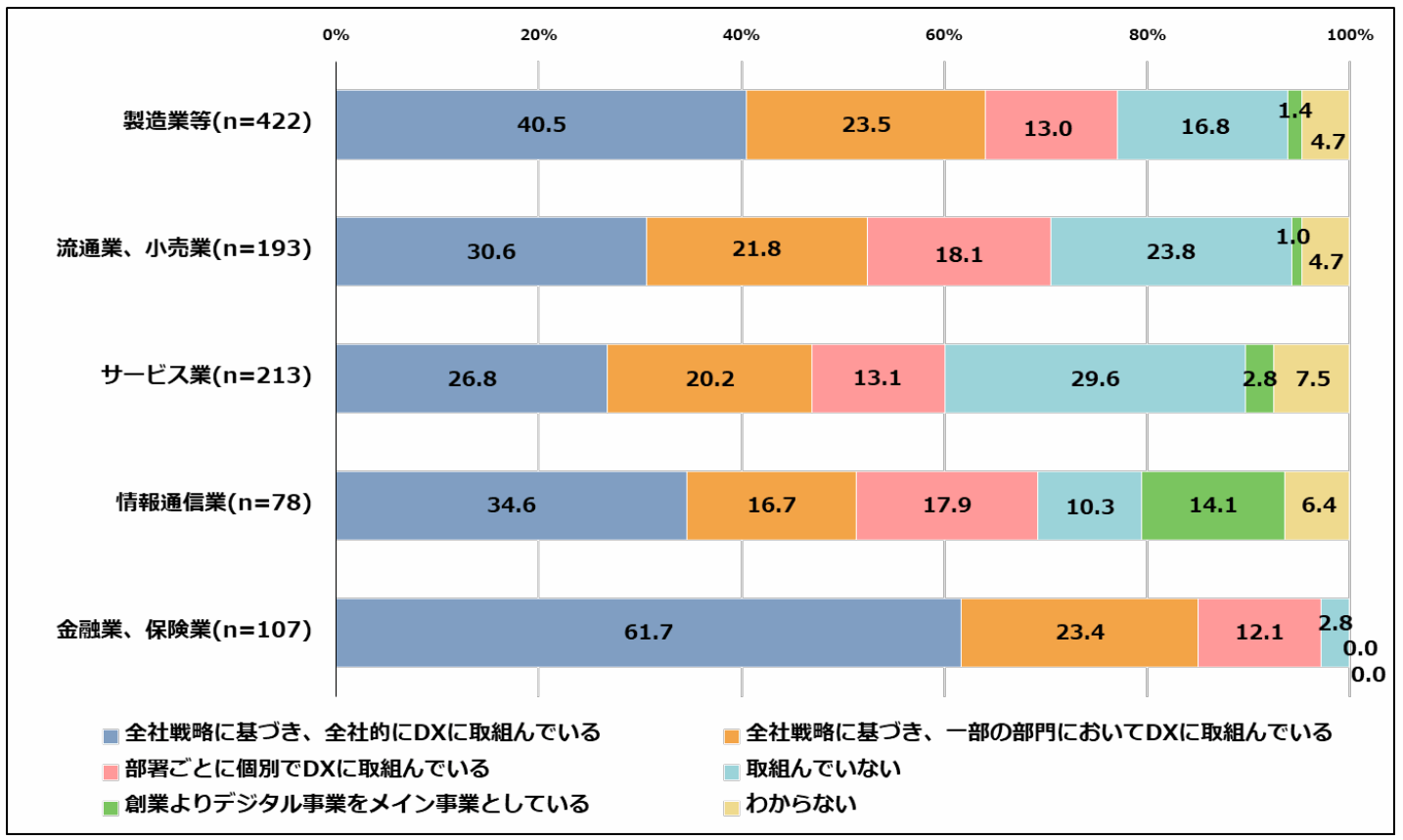

また、全社戦略に基づいて取組んでいる割合を、業種別にみてみると、金融業・保険業が85.1%と抜きんでていることがわかります(図表2)。業界特性として金融業・保険業が先進的であるというよりは、元々のビジネスの特徴によるものだと考えられます。金融業・保険業のBtoCのビジネスにおいては、顧客データを積極的に収集しており、統計学・データサイエンスを用いた分析を行いやすい環境が整っています。それらを用いて、需要予測・LTV(顧客生涯価値)の向上といった、攻めのDXを実施しています。そのため、他の業界においても、DXビジョン・DX戦略を組み立て、「あるべき姿」に向けて、どのような構造データ(顧客情報・アンケート結果等)や非構造データ(写真・映像・音等)が必要になるかを確認したうえで、データ収集を続けることによって、金融業・保険業に追随する形でDXに取り組めるようになると考えられます。

図表2:DXの取組状況(業種別)

出典:IPA 独立行政法人 情報処理推進機構 『DX動向2024(データ集)』(2024年6月)

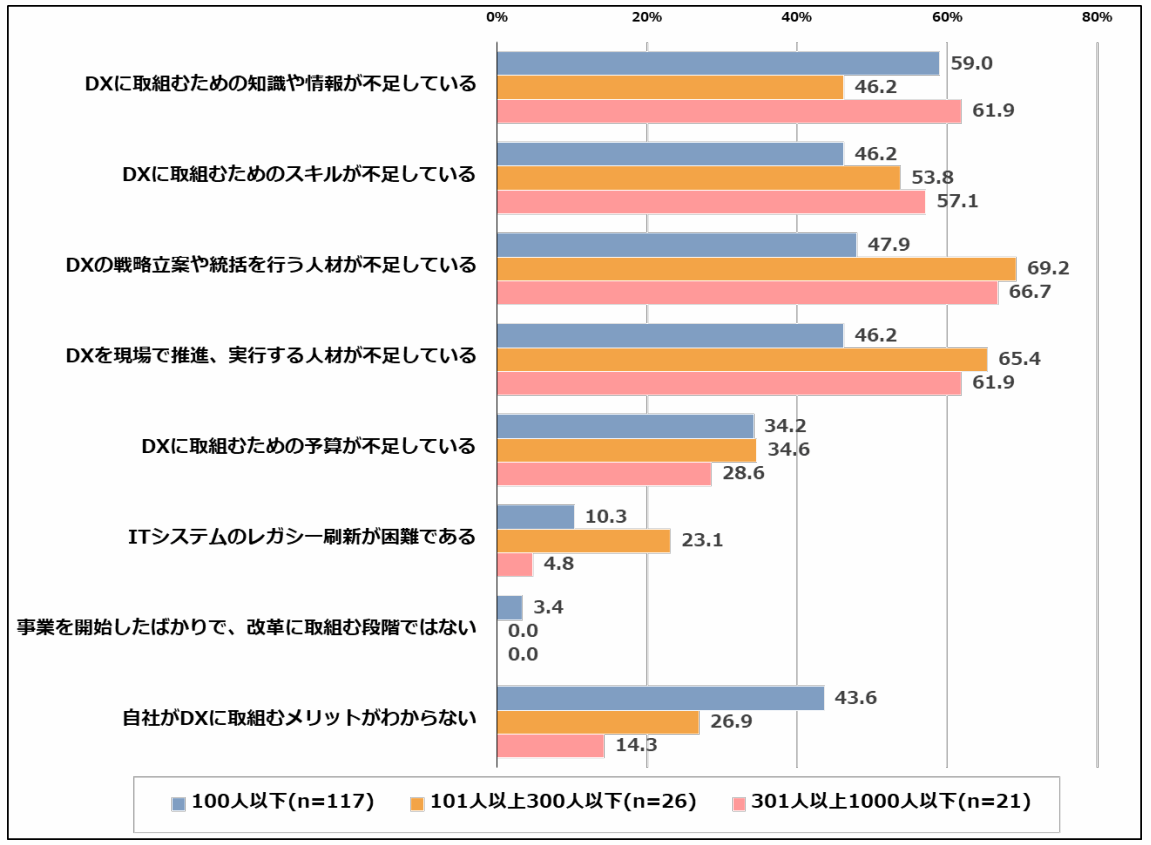

さらに、「DXに取組む予定はない」「DXに取組むかわからない」と回答した企業のDXに取組まない理由を、従業員規模別に見ると、従業員101人以上1000人以下の企業においては、DXの戦略立案や統括を行う人材が不足していることと、DXを現場で推進、実行する人材が不足していることが主要な理由として挙げられています。取組むメリットや重要性を認識しているもののDXを理解して推進し、実現につなげられる人材がいないことから、組織をDXに向けて動かすことが出来ず、DXに対しての消極的な姿勢につながっていると推察できます。

図表3:DXに取組まない理由(従業員規模別)

3. DX推進体制・ビジョン・戦略

(1) DX推進体制

DXを組織全体で推進していくためには、その推進を最前線で引っ張るチームを組閣し、そのチームの中で学びながら成長していくDX人材を複数人育てていくことが重要となります。チームを組閣するうえで大事な目線が、「三位一体」「組織の成長デザイン」「最適人材配置」となります。

「三位一体」とは、経営トップ、情報システム部門、現場とのバランスです。DXは今後の企業経営にとって欠かせない視点であり、企業経営の前提となっていくことからも、経営トップが意志を持って参画していく必要があります。情報システム部門は、企業が既存で持っている基幹システムの運用・管理や、モバイル端末の管理、ネットワークやセキュリティの保全を担っていることからも、DXにおいても重要な位置づけに存在します。そして、現場は実際にDXを進めていくうえで、顧客に対しての既存の価値提供である実業務が、DXによって変わっていくという、DXにおける影響を最も受ける部門です。現場のDXリーダーを中心として、その影響を受容し、さらなる価値提供につなげるという変革を担う重要な位置づけにあります。DX推進の際に、現場メンバーを参画させている組織は意外と少ないと言われていますが、DXの成否に直結することからも、必ず共同参画させるべきです。

「組織の成長デザイン」とは、DXビジョンを実現するうえで組織の形を大胆にチェンジし、さらにはDXを進めていく各段階においても、リデザインして変革に応じた適切な形に次々変えていくことを指します。企業の組織構成や人事評価のままだと、新たに始めようとしているDXを進めようとしたときに、取り組みが適切に評価されなかったり、組織の上下や部門間との情報伝達もままならない事態になったりすることが起こり得ます。DXに取り組むメンバーがより意欲的に、効果的にDXを推進していくためには、その時々の状況に応じた組織変更・人事評価制度変更を厭わない姿勢を持つことも大切です。

「最適人材配置」とは、リーダー人材の配置、専門人材の配置、外部のパートナー人材の配置といった、DXを推進するために必要な人材を適切なポジションに配置することです。DXは変革であり、変化は痛みを伴うことからもわかるように、その痛みを適切に和らげつつも、絶対的な意志でDXを推し進めるためには、デジタル・マネジメント・リーダーシップ・社内業務の理解といった、様々な要素が備わったリーダー人材を、DX戦略の中で権限のあるポジションに据える必要があります。また、データサイエンスやネットワーク・セキュリティといった、DXを進める上で新たに必要とされるスキルについては、社内で専門人材を育成したり、新たに人材採用したり、外部パートナーと契約することによって補うことが求められます。昨今では、ITエンジニア特化人材紹介サービスや、フリーランスエンジニアとの短期案件での契約等も出来るようになっており、今後のDXを進めるうえで、何がどれくらい足りないのかを適切に把握できれば、外部の手を借りやすい環境も整いつつあります。

(2)DXビジョン

DXビジョンでは、DXによって何を実現し、どのような成功をもたらしたいのかといった、「あるべき姿」を思い描いた変革の御旗を掲げて、共通目標として会社全体で共有することを狙いとしています。DXビジョンが無いと、「デジタル投資」そのものが目的化してしまい、導入することによって「あるべき姿」につなげるメリットを引き出すことが出来なくなり、逆にデメリットによる損失を被ることにもつながります。さらには、各部門や社員ごとにバラバラの「あるべき姿」を描いてしまい、デジタル投資におけるメリット・デメリットの価値判断を組織としてまとめ上げることが出来なくなってしまうということに陥ります。

DXビジョンを立てる際には、まずはデジタルによってどのようなことが実現可能であるかを、経営層・経営企画チーム等がDX事例を通じて幅広く知ることが必要です。そのうえで、会社が持つ従来の経営理念・経営ビジョン・中期経営計画・中長期ビジョン等を前提としながら、顧客に対して、より多く・より多様に、より長く価値を提供するための「あるべき姿」を、DXを通じたビジョンとして再設計していくことが求められます。

注意点としては、未来志向にしすぎないことが求められます。例えば、自動運転技術は日進月歩の成長を遂げており、世界中で社会実装の為の様々な社会実験が行われていますが、数年後に世界中の自動車がドライバー不在で走れるようになるわけではなく、早くとも20年以上先になると言われています。もし、世界中の自動車がドライバー不在になることを前提としたDXビジョンを設計してしまうと、20年以上先の時代に向けてどのような準備を進めていくのかといった、少し気の遠い話となり、現在や1年後のDX戦略としては、何を進めていけばいいかがわからなくなってしまう懸念点があります。まずは、既に社会実装が進んでいる技術や、現在の顧客を取り巻くデジタル環境をもとにして、目的地点に対しての経路がある程度見えるDXビジョンを作り上げることを推奨します。

(3)DX戦略

推進体制とビジョンを揃えた後は、「あるべき姿」に向けての計画立案・デジタル実装と、その導入結果の検証を実施するための具体的なロードマップと、経営戦略と並行して進めていくための目標設定を、戦略として構築します。バックキャスト思考により、「あるべき姿」から現在の姿を俯瞰して確認することで、「あるべき姿」に向けて解決しなければならない課題を見つけ、その課題解決のために実行しなければならないことを明らかにしていきます。そのためには、DX診断を実施することによって自社のDXの現在地点を明確にするとともに、現在の業務フローとシステム鳥瞰図を作成して、戦略上・業務上のボトルネックになっているポイントや、「あるべき姿」を考えたときに解決しなければならない課題の優先順位を押さえていくことを、実直に進めていく必要があります。また、DXの企業事例を詳しく確認したり、デジタル・DXの展示会に赴くことによって、デジタルにおける解決手段を幅広く知り、課題をどのように解決できるかを思い描き、自社に変革をもたらすための実装をするためにはどのような点に留意しなければならないかを踏まえることも重要なポイントです。

一方で、戦略を立てる際の注意事項も2点あります。1点目は、一足飛びに飛躍したDXを行うことは難しいという点です。DXに関わる人材が成長していくことも踏まえながら、現実的に可能なスケジュール感で設定することがポイントです。2点目は、成功事例のつまみ食い的なDXになってはいけないという点です。DXにおいて、デジタルは手段であり、自社の強みをより活かすための変革が目的です。つまみ食いによってデジタルを安易に採用し、模倣性が高いビジネスモデルになってしまうと、競争優位性を下げる要因につながってしまう点に十分留意しなければなりません。

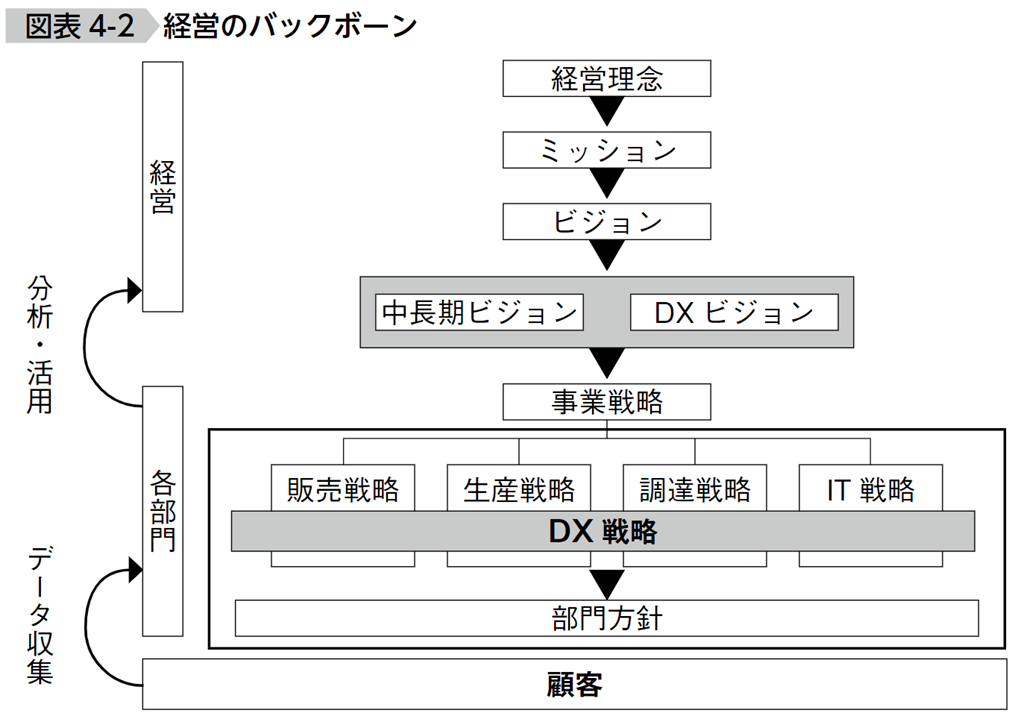

(図表4)では、経営のバックボーンに、DXビジョン・DX戦略が加わった形を示しています。特に、DX戦略は「あるべき姿」を実現するためには、各機能部門で横串を通して方向性を揃える必要があることから、DX推進体制による支援が不可欠となります。

図表4:経営のバックボーン

※タナベコンサルティングにて作成

引用元:DX戦略の成功メソッド P106 図表4-2

4. DX戦略キャンバス

全社でDXを進めていくためには、会社としての方向性をDXビジョンで指し示し、その重要性を会社全体に浸透・認識させた上で進める必要があります。

DX戦略キャンバスでは、企業それぞれの置かれている外部環境・内部環境に応じて、タナベコンサルティングで多くの成果・実績のある「ディスカッション」方式にて実施しています。企業の重要テーマについて徹底的に討議する場で、政治・経済状況・社会情勢といった経営戦略を考えるうえで欠かせないマクロ環境の状況とともに、ソフトウェア・インターネット・セキュリティ・AI・IoT等といったデジタル技術を踏まえたうえで、経営陣が、自社が捉えるべきポイントを検討することを促します。また、デジタルに対して、自分たちの仕事が奪われるのではないかという恐れを感じたり、これまでのビジネスの良さが失われるのではないかという疑念を持つのではなく、デジタルリテラシーを高めることによってデジタルを正しく理解し、変革に向けての手段として適切な活用をするという前向きなデジタルマインドセットを身に付けることも目的の1つです。このようにして、DX戦略キャンバスの参加者のデジタルに対する前提を整えることから始めて、さらに、今後のわが社のDX戦略の中長期的な方向性や、それに向けた優先順位付けを決めて、全社員へどのようにDX戦略を落とし込みしていくかを構想していくことになります。

弊社タナベコンサルティングでは、DX戦略キャンバスを実施する前に、対象となる企業の経営層と現場担当者にヒアリングを行い、現在のDXの進行具合、参加者へのDXのインプットのレベル感、各人が思い浮かべているDXビジョンの姿を確認したうえで、対象企業にとって最適な形でのDX戦略キャンバスを提供しています。

DXキャンバスを実施する際に、特に注意しなければならないポイントがあります。

(1)DXについての情報を正しく理解し、参加者のDXについての前提知識を揃える

現在の企業活動においては、ほぼ全ての社会人が何らかの形でデジタルに関わっています。そのため、既に実務の中でDXを推進するのに必要な知識・情報・能力を身に付けている人も一定割合で存在します。一方で、自社のビジネスに関しては非常に深く理解しているものの、デジタルについては他人に任せきりという人もいらっしゃいます。DXを推進するためには、すべてのビジネスパーソンが「DXリテラシー標準」を理解し、経営層は自社としてのDXの方向性を指し示す必要があります。それゆえに、組織として「DXを推進する人材」を育成・活用する風土や体制構築の為、まずは経営層・DX推進体制メンバーが率先して、DXに関してのインプットをすることが必要になります。

(2)自社の変革の必要性をターゲットとして議論し、DXビジョン作成につなげる

今後のデジタルの進化や、デジタルによる様々なサービスの利便性の向上を踏まえると、現状維持の企業活動のままでは、新しい商品・サービスにとって代わられてしまい、既存の企業活動が破壊される現象(デジタルディスラプション)に巻き込まれて、売上・利益が消滅する危機に直面することが想像されます。まずは自社のビジネスと、デジタル以外の社会の変化も含めて議論し、どのような危機が待ち受けているのかを経営層や幹部社員が理解することが求められています。ただし、その過程を経て確認できた危機は、そのままの形で社員に伝えてしまうと、不安やパニックを煽り、さらなる悪影響につながってしまいます。それゆえに、DXビジョンの作成・浸透を通して、適切な危機感を醸成して、社内に変革を促していくことが大切です。また、DXビジョンでは危機感からの脱却だけではなく、「あるべき姿」を設計し、それによってもたらされる顧客価値の最大化や、社会における自社の存在感の拡大というメッセージを織り込むことを推奨します。後ろ向きな気持ちで取り組むのではなく、前向きな気持ちで変革を実現していく雰囲気を社内に作り上げることも、DXビジョンの重要な役割であるからです。

(3)事業部間・部署間で議論して、共通の「あるべき姿」を設定することにより、個別最適ではなく全体最適を目指す

DXで求められることは、アナログ・物理データのデジタルデータ化であるデジタイゼーションでもなく、個々の業務・製造プロセスのデジタル化であるデジタライゼーションでもなく、組織横断的に全体の業務・製造プロセスをデジタル化して顧客機転の価値創出のための事業やビジネスモデルの変革になります。この点を押さえずに進めてしまうと、デジタル投資の成果が従来型のコストダウン・個別最適化に留まってしまい、真の意味で顧客に新たな価値をもたらすことにはつながりません。そのため、個別の事業部・部署が考える「あるべき姿」に留まらず、積極的な議論を交わすことで、共通の「あるべき姿」を作り上げる必要があります。これを作り上げるためには、顧客が価値提供の中で感じるペイン(不便だと感じるところ)を確認するカスタマージャーニーマップの作成や、事業部・部署をまたいだ企業活動であるバリューチェーンを俯瞰して確認する等で、事業部間・部署間が共通の目標で改善するポイントを探ることを目指した議論になるように促す必要があります。

5. まとめ

DX戦略キャンバスによって、社員の皆様がDXを理解し、会社全体でDXビジョンを理解することが出来れば、自然とDXに対して主体的・自律的に取り組む人材が社内で複数名台頭することでしょう。そのような人材をDX推進体制メンバーとして抜擢し、DX戦略の構築から推進・浸透まで任せてみましょう。会社が既存で持つ強みをより強化することにつながるだけでなく、DXビジョン・DX戦略を会社の新たな組織的な強みとして使いこなすことで、飛躍的な企業成長を果たすことが出来るはずです。

デジタル・DXの戦略・実装情報サイト

デジタル・DXの戦略・実装情報サイト