1.はじめに~データ利活用が企業競争力を左右する時代へ

ニーズが多様化し、パーソナライズされた商品・サービス展開が求められるVUCA時代では、データの活用が企業競争力を左右する重要な要素です。このような時代において、オルタナティブデータへの注目が集まっています。

オルタナティブデータとは、従来の財務情報や統計情報といった伝統的なデータ(トラディショナルデータ)ではなく、これまで利活用が進んでこなかった新たなデータのことを指します。オルタナティブデータの利活用により、トラディショナルデータのみでは得られなかったさまざまな洞察を得ることができ、企業の意思決定の質向上に寄与すると筆者は考えます。

しかし、企業がデータ利活用を推進するためには、目的設定やデータガバナンスの構築などが必要です。本コラムでは、データ利活用の具体的なポイントと推進方法について解説します。

▼クリックで拡大します

~オルタナティブデータ利活用の可能性を広げる~

2.データ利活用の成功のためのポイント

データ利活用を成功させるためには、データ利活用の目的設定とデータガバナンスの整備が必要です。

(1)データ利活用の目的設定

データ利活用の第一歩は、目的を明確に設定することです。DXとは、単なるシステム導入やペーパーレス化ではなく、データを活用してビジネスモデルを変革し、付加価値創造、競争優位性を高めることを指します。そのため、データ利活用の目的は経営ビジョンや事業目標を実現するためのものである必要があります。

目的を設定する上で最も重要なことは、「トップの意思」です。なぜなら、トップの意思がDXカルチャーを生み出すために必須であり、DXカルチャーこそがデータ利活用活性化のために必要な要素だからです。

また、目的は、When、Who、What、Howの「3W1H」でアクションから考えるとよいでしょう。それは、アクションがPlan、Do、Checkのすべてにおける仮説となるためです。「いつ、誰が、どのようなデータを使って、どのように活用するか」を意識し、目的設定をしましょう。

(2)データガバナンスの整備

データガバナンスとは、正確性・完全性・一貫性といったデータの品質を担保し、統制する仕組みのことを指します。データ品質はデータ分析や活用の質に直結するため、データの「精度」と「鮮度」を保つ必要があります。このデータガバナンスの整備には3つの要素があります。

①人材・組織体制の構築

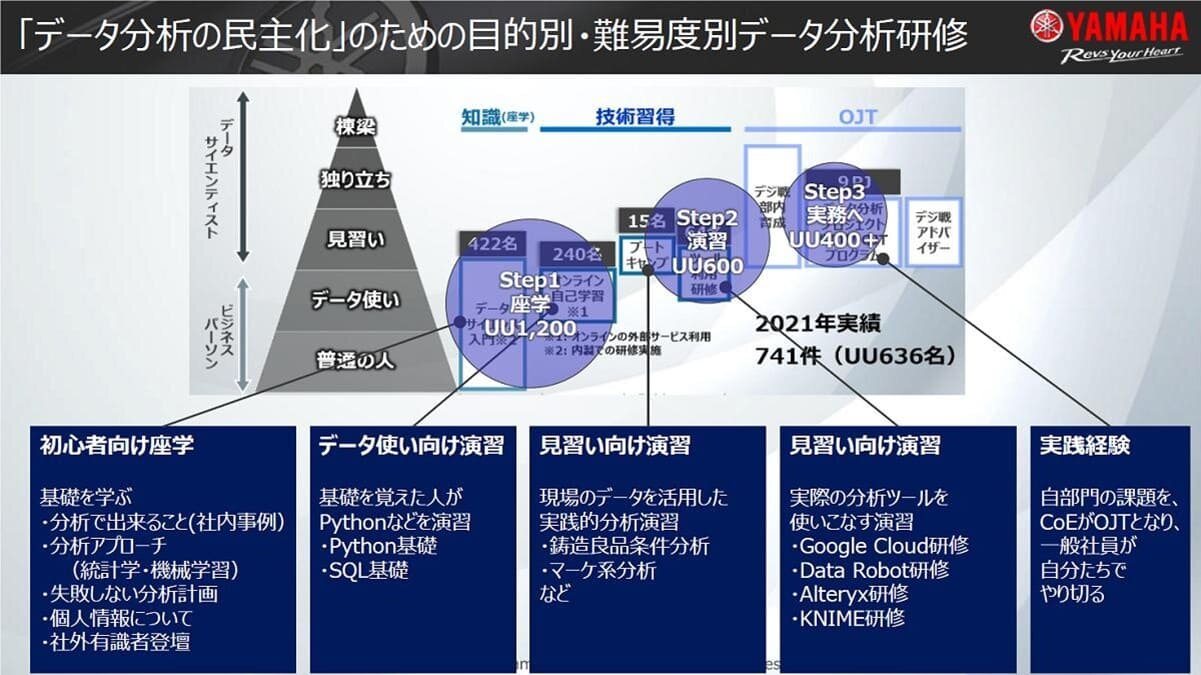

データ利活用を推進するためには、人材の育成が不可欠です。なぜなら、データ利活用のための基盤が整備されていても、それを活用できる人材がいなければ宝の持ち腐れとなってしまうからです。

例えば、オートバイや産業用ロボットなどを製造・販売するヤマハ発動機株式会社では、「船頭は要るが、変革すべき『現場』のことは『現場』が一番わかっている」という考えのもと、「社内誰もが当たり前にデータ活用できる」ためのデジタル化を推進しています。同社では、統計学の座学や分析ツールの演習、OJT(オン・ザ・ジョブ・トレーニング)を通じて、現場の従業員がデータを活用できるスキルを習得する教育プログラムを実施しています。

▼クリックで拡大します

(SBクリエイティブ株式会社)

②データのインプットの自動化

データ利活用のためには、データの収集、集約・蓄積・加工、分析、可視化のためのデータパイプラインの設計が必要です。

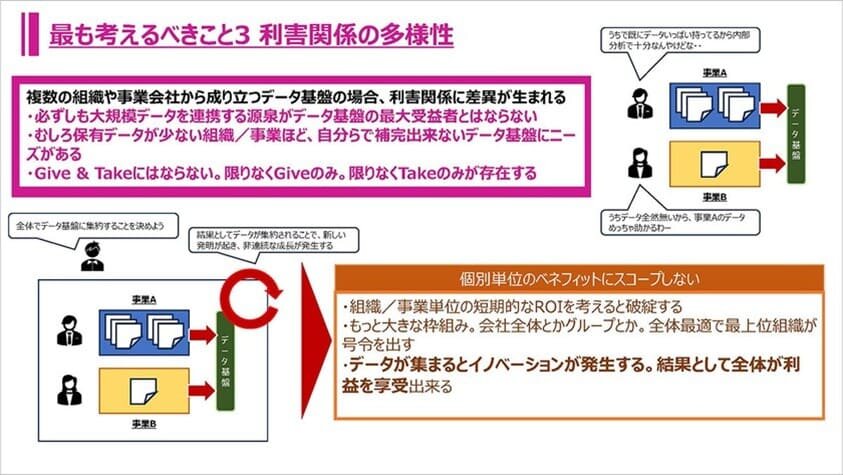

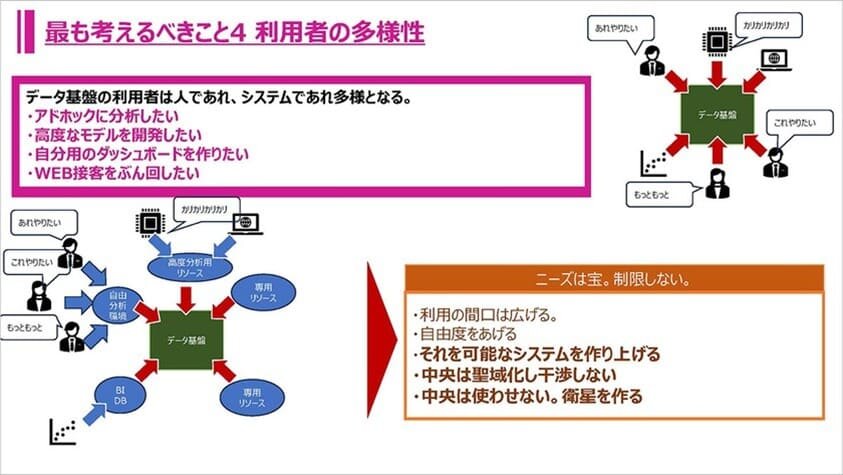

データの集約・蓄積はトップダウンで統一化すること、データの分析・可視化は自由度を高めることがポイントです。部門やグループ会社の規模によって保有するデータ量が異なり、データの集約・蓄積には利害関係が多く発生する一方で、データの分析・可視化は活用するポジションによって多様化するためです。

スーパーやショッピングモールを運営するイオン株式会社では、企業規模やデータ利活用における利害関係に関わらず、トップダウンでデータ集約を統一化、その一方で、データ利用者の多様性に応えるためにデータ分析・可視化の間口・自由度を広げています。こうすることで、グループ共通の会員情報を統合し、データ利活用を活発化しています。

▼クリックで拡大します

─大規模データ分析基盤と組織のリアル」(パーソルイノベーション株式会社)

データ品質向上のためには、データのインプットを可能な限り自動化することが重要です。すべて人の手による入力は非効率なだけでなく、ミスも発生しやすくデータ「精度」が悪化するためです。また、タイムリーなインプットも難しく、データの「鮮度」にも影響します。

例えば、顧客情報は会員情報として顧客自身に入力してもらう、製造関連情報はIoT機器でデータを吸い上げるなどの方法があります。また、活動履歴などの定性データも文字起こしと生成系AIによる内容要約である程度の自動化が可能です。このように最新技術も駆使しながらデータのインプットの自動化を図ることが、データ品質を高めるために重要です。

当然ながら、入力が完全に機械化されない以上、データの品質には気を配る必要があります。入力フォームへの形式に制限をかける、入力漏れにアラートをかけるなど、データの正確性・一貫性・完全性を保つための仕組み設計も必要です。

③データ量の蓄積

データ利活用において、データ「量」の確保が非常に重要です。それは、データ分析の精度がデータ量に依存するためです。データは、データ活用→再利用することによっても量を確保することができます。データ利活用において、データ量を倍々に増やす仕組みを構築することが重要です。

(3)データ利活用のリスク管理

オルタナティブデータを利活用する上では、レギュレーションリスクや情報セキュリティリスクへの対応も必要です。

レギュレーションリスクとは、法律や規制の変更によって企業や投資セクター、市場などに影響が及ぶリスクのことを指します。データ品質や活用度向上のためのガバナンスだけでなく、機密情報保護のための利用規約の整備やアクセス制御など、データを安全に活用するための方針・ルール整備が必要です。また、それらのルールを目的に即して更新し、遵守状況を監視するための組織体制の整備も必要です。

情報セキュリティマネジメントにおいては、組織的対策、技術的対策、物理的対策の三本柱で構築する必要があります。情報セキュリティリスクには、サイバー攻撃やメール誤送信による情報漏洩だけでなく、必要なときに最新の正しい情報にアクセスできないことも情報セキュリティリスクの1つです。そのため、情報セキュリティマネジメントにおいては、データの精度と鮮度向上のため、ルールに緩急をつける必要があります。また、ウイルス対策ソフトやデータのバックアップ体制の構築などデジタルでの対策も当然必要ですが、情報保護のためのガイドラインの作成やそれらのルール遵守の徹底など、アナログ対策も非常に重要です。

新たな価値創造につなげるための

データ利活用のステップと活用方法

3.データ利活用事例~製品開発のためのデータ利活用事例~

競技用シューズやスニーカー、アスレチックウェアなどのスポーツ用品を製造・販売する株式会社アシックスでは、アシックス店舗に、足の形状計測や身体データを統計学的に分析するためのINFOOT(足の形状計測や身体データを分析するシステム)を設置し、来店者のデータを収集しています。また、アシックス工学研究所では、身体やシューズにかかる負荷などのデータ取得やロボットを用いたテストを行っています。これらの約200万人分の足型データや約10万以上の走行データを、よりパフォーマンスを高めるための製品開発に活用しています。

また、同社では「自分だけのこだわりシューズを作りたい」といったニーズの高まりに応えるため、取得した足型データなどを全社での製品開発に利用するのみでなく、顧客ごとにパーソナライズされたシューズやデザインを選ぶことのできるサービスにも活かしています。このように自社内での製品開発に活かすのみでなく、ユーザーへもデータをフィードバックすることによって、研究開発のために取得したデータよりも質の高い、生きたデータ取得を可能としています。

▼クリックで拡大します

好みや走法に応じて6タイプのソールから選択可能に」(株式会社アシックス)

4.データ利活用の可能性を広げるポイント

データ利活用の可能性を広げるためのポイントとして、自社の強みと専有データの理解、最新のデジタル技術の活用、BPRの3つが挙げられます。

(1)自社の強みと専有データの理解

企業経営において、最低限の弱みの克服は当然に必要です。しかし、弱みの克服に注力するだけでは強い企業は生まれません。企業競争力強化のためには、自社の強みをより強化することが重要です。この自社の強みに、自社ならではの「専有データ」を掛け合わせることでさらなる競争力強化につながると筆者は考えます。そのためには、自社の強みと、専有データの理解が必要です。

(2)最新のデジタル技術の活用

デジタル技術は凄まじい勢いで進化しています。

例えばAIについて、現在最も主流なものは生成系AIですが、生成系AIのようにすべて人がプロンプトを作成しAIに指示を出すのではなく、AIエージェントのようなAIが導き出した回答からさらにAI自身が考察し、1つの結論を導き出すことができるまでにAIは進化を遂げています。また、2027年には、AI同士の会話によって未知のタスクや複雑な問題も自己進化により解決できるASI(超知能、Artificial Super Intelligence)の領域に達するといわれています。

このように、デジタル技術がどんどん進む現代において、「今」でなく「将来」のデジタル技術を意識したデータの分析・活用を計画することが重要です。

(3)BPR(Business Process Reengineering)

データ利活用を活性化するためには、BPR、すなわち業務や経営マネジメントシステムの変革も同時に行う必要があります。なぜなら、データの取得やデータ分析・活用を業務プロセスに組み込む必要があるためです。日常業務にデータ利活用プロセスを浸透させ、自然な流れでデータが利活用されるための業務設計が必要です。

データ利活用は、企業競争力を高めるための重要な要素です。取り組みが早ければ早いほど、競争優位性を確立するチャンスが広がります。 「リスクが伴うから取り組まない」では、デジタル化が進む現代において経営リスクにつながります。データ利活用によって自社がどのように変革できるか、ぜひ一緒に検討してみませんか。

ビジネス変革のためのデータ利活用

~オルタナティブデータ利活用の可能性を広げる~

・データ利活用で、「勘」に頼らないダッシュボード経営へ

・DXレベル表でわが社の「現在」と「目指す姿」を明確に など

デジタル・DXの戦略・実装情報サイト

デジタル・DXの戦略・実装情報サイト