本コラムは、ダイヤモンド社発行の「DX戦略の成功のメソッド~戦略なき改革に未来はない~」の第1章の抜粋記事です。

試し読み

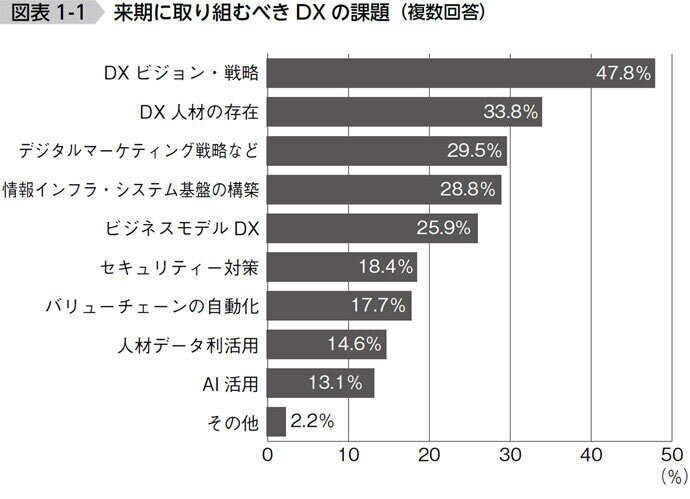

TCG(タナベコンサルティンググループ)が行ったアンケート調査(2023年2月)によると、自社が来期(2023年度)に取り組むべきDXの課題について「DXビジョン・戦略」と回答した企業が最も多く、全体の半数近く(47.8パーセント、複数回答)を占めた【図表1-1】。

DXといえば、従来は業務の効率化やウェブマーケティングなど、導入効果がわかりやすい「手段」への関心が強かった。

だが現在は、そもそもの「目的」であるビジョン・戦略レベルから見直しを図る傾向が強くなっている。

こうした戦略回帰傾向は、これまで自社が推進してきたデジタル改革で思ったような成果が出ず、試行錯誤した上に行きついた経営課題であるといえる。

つまり「戦略なきDXは成功しない」という企業の危機感の表れと見てとれる。

新型コロナウイルス感染症のパンデミック(世界的流行)が起きた2020年以降、約3年にもわたる行動制限(非対面・非接触)を機に、企業のデジタル化が進んだ。

もはや「デジタル」は企業経営の前提になった感があり、経営判断そのものに大きく影響を及ぼす力を有している。

特に、デジタルを活用してビジネスモデルを変革するDXへの投資決断の遅れが、そのまま経営リスクにつながるといっても過言ではない。

2022年に経済産業省が示した「DXレポート2・2」によれば、日本企業のDX投資は主に既存ビジネスの効率化に振り向けられており、バリューアップ(製品やサービスの創造・革新)への投資割合が低いという。

この事実に対し同レポートでは、「(企業がDXの)目指す姿やアクションを具体化できていないため成果に至らず、バリューアップへの投資が増えていかないのではないか」との仮説を示している。

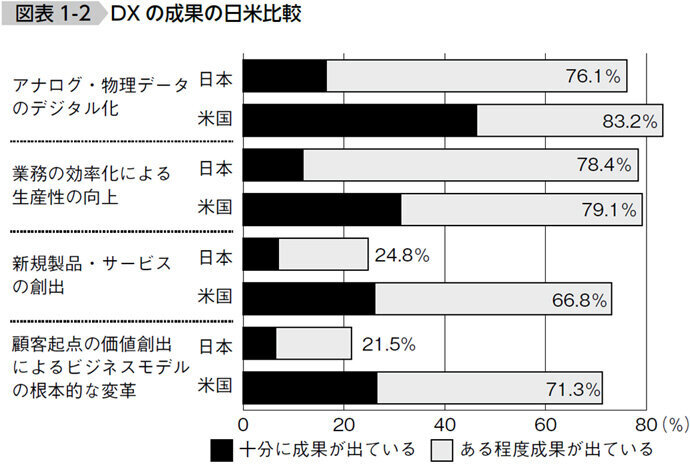

事実、日本企業の多くはDX投資でバリューアップという成果を獲得できていない。IPA(情報処理推進機構)の「DX白書2023」によると、日本企業は「アナログ・物理データのデジタル化」や「業務の効率化による生産性の向上」などツールとしての運用については、なんらかの成果が出ているとした回答が7~8割に達する一方、「新規製品・サービスの創出」や「顧客起点の価値創出によるビジネスモデルの根本的な変革」など、肝心なイノベーションで成果を出している回答は2割にとどまり、「十分な成果が出ている」企業に至っては1割にも満たない【図表1-2】。

DX投資とひと口にいっても、領域が広いゆえ一気に着手するのは不可能である。とはいえ、できるところから部分的に進めても全体像や目的が不明確だと収拾がつかなくなる。

例えば、設備投資費を抑えるため、更新期を迎えた古い業務システムの一部だけ更新し、どうにかごまかしながら使い続けているうちに深刻なトラブルが起きてしまい、全面更新した場合の投資額を大きく上回る損害額が出てしまったというケース。

また、ウェブ広告を始めて自社の商品サイトの閲覧数は伸びているのに、問い合わせ件数がほとんど増えず、そもそも広告運用の目的は何だったのかという議論が社内に渦巻くというケースもある。

戦略は、投資の前提となるものだ。戦略なき投資は運頼みの〝投機〟に等しく、相当な確率で損を出す。DX投資においても同じであり、戦略が必要である。そのDX戦略が必要な理由は大きく二つある。一つは、目指すべき姿に向かうための「羅針盤機能」。もう一つは、目指すべき姿に近づくため自社は何をすればよいかを示す「決断促進機能」である。

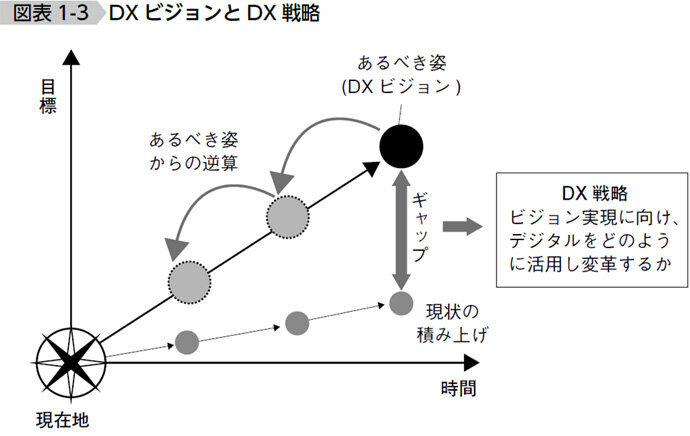

〝目指す姿〟とは、DXによって何を実現したいのか、目的地はどこなのかをまとめたもの(DXビジョン)である。ただ、DXで成果を上げるためには、これだけでは足りない。目的地が定まっても「航路」を描かないと、そこにたどり着けないからだ。実現への具体的な道筋を示さないと、局所的なデジタルの導入を散発するにとどまってしまう。結局どこに向かおうとしているのか、いつまでにどのくらいのデジタルレベルに到達すればよいのか、ライバル企業と比べてどの程度のデジタルアドバンテージを獲得すればよいのかがわからない。とりあえず出航したものの、大海原で風に身を任せて漂うことになってしまう。となれば、待っているのは「遭難」である。

したがって経営者は、船長として明確なDXビジョンを掲げるとともに、その羅針盤として、取るべきアクションを具体化したDX戦略の策定・発信が求められるのである。また、目先の損得や情勢の変化などにとらわれず、現状とビジョンのギャップをつかみ、正しく決断していくことが重要である【図表1-3】。

例えば、ある中堅メーカーで基幹システムが老朽化し、リプレースを迫られた。業務改善による生産性向上を中期ビジョンの一つに掲げていた同社は、基幹システムの置き換えと同時に業務システムも見直し、全社的な生産性向上を図ろうと考えた。社長はさっそく情報システム責任者に指示を出し、各システムを管掌している部門に今の課題をまとめてもらった。すると、さまざまな課題が次々と噴出し、やるべきことだけで山積みになってしまった。社長は結局、リプレースの決断を先送りした。レガシーシステム(老朽システム)を使い続けた結果、同社は度重なる不具合の発生で保守運用コストが増大したほか、取引先の最新システムとの連携も図れず、会社全体の生産性が大きく低下した。

DX投資は時として、判断材料がそろわない状態のなかで決めざるを得ない。とはいえ、自社の戦略や経営資源に見合った投資を実行しなければ、「帯に短し襷(たすき)に長し」で中途半端な投資に終わる。デジタル化を進める業務で一部アナログが残ったり、システム稼働率が低くなったりして、結局なんの変革も実感できなくなってしまう。すると、社長に対する猜疑心すら生まれかねない。

成功事例のつまみ食い的なDXになってはいけない。経営的視点からデジタルを見つめ、自社のアイデンティティーに即したDX戦略をつくることが重要なのである。

「自社がDXを通じて何を目指すのか」というビジョンからDX戦略を描き、実践すべき改革テーマへ落とし込むメソッドを提言します。

デジタル・DXの戦略・実装情報サイト

デジタル・DXの戦略・実装情報サイト