本コラムは、ダイヤモンド社発行の「DX戦略の成功のメソッド~戦略なき改革に未来はない~」の第1章の抜粋記事です。

試し読み

DXの明確な定義は存在しないが、経済産業省の「デジタルガバナンス・コード2・0」では、「企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること」だと定義されている。このデジタルガバナンス・コードとは、DXを推進する上で企業経営者が実践すべきことについて、経済産業省が取りまとめたものである。

DXの〝X〟は「変革」を意味するトランスフォーメーションの略号(接頭語のトランスは「交差する(X)」との意味を持つ)であり、改善の域を超える取り組みとなる。したがって、デジタル化の代名詞としてよく用いられる「IT(Information Technology)」は、DXとニュアンスが異なる。ITとは、ネットワークとコンピューターを介して情報を取得、作成、発信、保存する技術をいう。つまり情報処理技術である。業務改善のレベルにとどまるデジタルツールの活用(IT化)を〝DX〟とは呼べない。

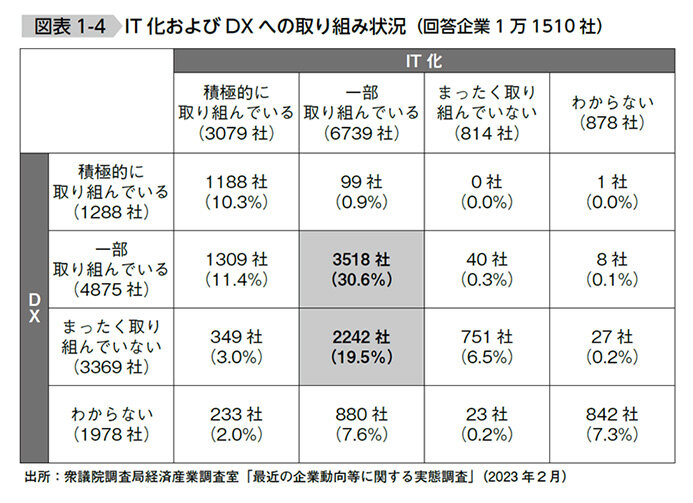

衆議院調査局の調べ(2023年2月)によると、IT化とDXの両方に積極的に取り組んでいる企業の割合は1割程度(10.3%)で、この両方にまったく取り組んでいない企業(6.5%)と大きな違いがない。最も多い組み合わせは、IT化とDXのどちらにも「一部取り組んでいる」という中途半端な企業(30.6%)で、次いで多いのはIT化に一部取り組むものの、DXにはまったく取り組んでいない企業(19.5%)である【図表1-4】。

しかし、多くの日本企業ではITとDXの語句の違いが明確に認識されていることは少ない。どれも同じ意味の言葉として現場で使用されている。DX戦略の策定時や投資の意思決定においても言葉の使い分けが曖昧なまま同じ文脈で語られるために、戦略や投資の実行時で解釈の違いが生まれ、意思統一に時間を要したり、実行手順を間違えたり、ピントのずれた施策が行われたりなどして混乱をきたすことも少なくない。

そこで、本論に入る前に言葉の定義を整理しておきたい。これはきわめて瑣末なことのように思われるかもしれないが、ネイティブに通用しない和製英語が感覚的に使われる日本では(そもそも「DX」自体が米国では使われない言葉である)、意外に大きな落とし穴になることがある。特にデジタル関連用語は、意味合いや定義などがはっきりしないまま独自の解釈がなされるケースもあり、人によって意味が微妙に違っていることも多い。

DXの目的は、ITを活用して新たな価値を創造することで企業やビジネスモデルを変革し、競争力を維持・強化することにある。

したがって、現在の業務を効率化して生産性向上を図るIT化とは似て非なるものである。IT化はDXの手段であり、DXはIT化の目的なのである。

デジタル技術を用いた改革・変革で自社は何を実現するのか。現状の経営課題とDXで実現したい未来(DXビジョン)の過程にDXが介在することで、「何を、どこまで、いつまでに、誰が」がクリアになる。

そして、その決断をするのがトップマネジメントなのである。

ただ、DXは企業を変革するだけでなく、業界やマーケット、あるいは日本社会や世界全体まで大きく変えてしまうこともある。新興企業が起こしたDXの影響から、既存の企業のビジネスモデルが破壊され、マーケットそのものが消失してしまう事例も多い。こうしたデジタルによる既存ビジネスの破壊を「デジタルディスラプション」という。革新的なデジタル技術を武器に異業種から市場参入するディスラプター(破壊者)は、自身の技術によって新たなコスト構造に適した形のビジネスモデルを構築し、従来型のビジネスモデルや商習慣に風穴を開けることで、既存企業の事業継続を困難にさせている。

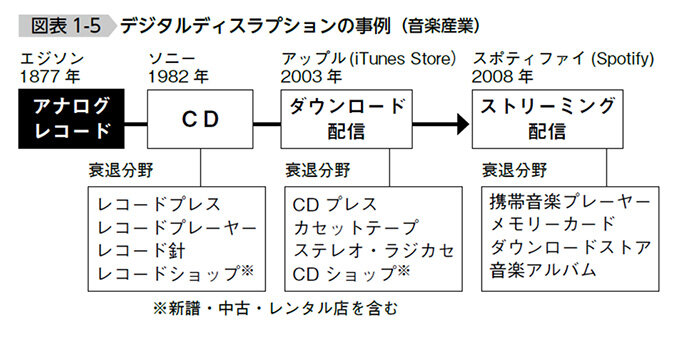

その代表例が「音楽産業」であろう【図表1-5】。1877年にトーマス・エジソンが発明したアナログレコード(当時の名称は「フォノグラフ」)は長く音楽メディアを支配したが、誕生して約100年後に「CD(コンパクトディスク)」というデジタルディスラプターが現れた。アナログ音源をデジタルデータで記録し、赤外線レーザーで再生する光ディスク技術が開発され、1982年に世界で初めて商用の音楽CDがリリースされたのである。生産・発売したのは、コロンビアやRCA、EMI、デッカといった当時のメジャーレコード会社ではなく、電機メーカーのソニーだった。CDは瞬く間に普及し、それとともにレコードプレーヤーやレコード針、アンプ、スピーカーなどの市場が急激に縮小、レコード店やレンタル店も次々と閉店・業態転換を余儀なくされた。

そのCDを音楽メディアのトップから追い落としたのが、インターネットを介したダウンロード配信サービスである。2003年にパソコンメーカーのアップルコンピュータ(現・アップル)がデジタルオーディオプレーヤー「iPod(アイポッド)」向けのサービスとして、「iTunes Music Store」の名称で始めたものだった。ユーザーは一曲単位で音楽ファイルを購入し、デバイスにデータをダウンロードして保存する。音楽のダウンロード配信が主流になると、CDのダビング(複製)用メディアだったカセットテープの市場が一気に衰退し、小売店も新譜・中古・レンタルと業態に関係なく街から消えていった。ステレオやラジオカセット(ラジカセ)も店頭の片隅に追いやられた。音楽の聴き方に革命を起こし、成功する日本企業の代名詞的存在だったソニーの「ウォークマン」も、デジタル音楽プレーヤーの開発では先行していたにもかかわらず、後発のiPodに市場を席巻されて〝ネット時代の失敗例〟とメディアに取り上げられるようになってしまった。

ところが2008年に、スウェーデンの新興企業であるスポティファイ・テクノロジーが、音楽をデバイスにファイル保存することなく、スマートフォンやパソコンで直接ネットから視聴できる「ストリーミング配信」を開始。大容量・高速通信回線の整備が進んだことを背景に、現在ではダウンロード配信に代わる音楽視聴スタイルの主流となっている。

ストリーミング配信の多くは、同社を含めて定額制・聴き放題の「サブスクリプションサービス」で提供しているため(スポティファイは有料版もあるが基本的に無料)、その影響で音楽データのダウンロードストア市場が大きく縮小している。また、音楽データをデバイスに取り込む必要性がなくなったため、携帯音楽プレーヤーやメモリーカードなどが影響を受けている(アップルは2022年にiPodの生産終了を決めた)。

そして現在、指示を与えるだけで文章や音楽、動画などを自動的につくり出せる生成AIの技術が著しく進歩している。今後は個人が生成AIで制作した楽曲を、アバター(仮想空間上の分身)を使ってライブストリーミング配信する事例も増えるとみられる。こうした生成AI音楽市場が世界規模で拡大すると、既存の音楽産業が大きな打撃を受けることも予想される。

「自社がDXを通じて何を目指すのか」というビジョンからDX戦略を描き、実践すべき改革テーマへ落とし込むメソッドを提言します。

デジタル・DXの戦略・実装情報サイト

デジタル・DXの戦略・実装情報サイト