人事コラム

採用迷子の中堅・中小企業必見!

今の時代に合った新卒採用ストーリーの描き方

【第1回】イマドキの学生が共感する

新卒採用ストーリーを描こう

特に厳しかった25卒の採用

筆者は、タナベコンサルティングの北陸支社に勤務しており、石川県、富山県、福井県の3県の企業をお手伝いさせていただいている。

採用については北陸3県以外でも広範囲に渡って、講演等をさせていただく機会が多く、様々な地域の様々な業界の採用担当者と、新卒採用の現状について情報交換をさせていただいているが、2025年卒の新卒採用は中堅企業、中小企業共に非常に苦戦しているというのが感想である。

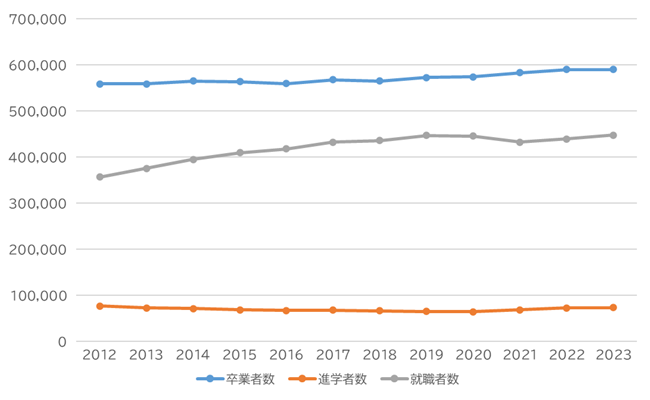

「学生の数が突然減ってしまったようにすら感じる」という意見もよく聞いたが、1年で急に学生の数が減ってしまったわけではない。図表1に大学の卒業者数と大学卒業後の進路を記載しているが、よく聞かれる「少子化だから大学卒業生自体が減っている」という理由や、「大学院への進学が多いから」という理由がまだあてはまらないことが分かる。当然いつかは、少子化によって大学卒業者数が大きく減少していくが、今は大学進学率が上昇しているため、大学の卒業者数は過去最高となっている。

【図表1 大学卒業者数と卒業後の進路の推移】

出典:令和5年度学校基本統計からタナベコンサルティングが作成

ではイマドキの学生は一体どこに消えてしまったのか?

就職活動の多様化

様々な要因が存在すると考えられるが、大きな要因のひとつが「就職活動の多様化」であることは間違いない。では就職活動の多様化とは何なのか?

日本の新卒採用市場では、長らく就職ナビが中心となっていた。海外には就職ナビのような文化はなく、これは日本独自の採用の形である。学生のほとんどが就職ナビに登録し、そこから企業を探し、選考に進むという形が長い間一般化しており、変化と言えば、新しいナビが登場する程度であった。

しかし近年では、就職ナビの登録者数こそ大きく減少してはいないが、そのほかの就職活動向けサービスへの登録が大きく増加しており、企業を探す方法が多様化してきている。例えば、近年特に大きく存在感を発揮しているのがクチコミサイトである。就職ナビのような、企業側が書いたものではなく、「社員・元社員の声」が反映されており、企業の実態を知ることができるのがイマドキの学生にとって大きな魅力となっている。クチコミサイト大手である「OpenWork」は、2024年卒のユーザー数が29万8,951人と発表しており、この数字は実に、2024年卒の就活生の6割が登録していることになる。

また最近では、就職エージェントやofferbox等に代表される逆求人サイトの活用も一般化してきている。それだけでなく、動画を活用したPRサービスや、社長と食事にいくというマッチングサービス等、イマドキの学生の就職活動は多様化してきている。特に、感度が高く意欲的な学生ほど、様々な新しいサービスを積極的に活用しているという傾向がある。それに対して企業はどうしても学生よりも感度が低い。特に、中堅、中小企業は採用活動に人的リソースを割くことができず、そのような新しいサービスの把握が遅れる傾向にある。

その結果が25卒の新卒採用でよく聞かれた、「学生はどこいったのか状態」を招いている大きな要因のひとつであると筆者は考えている。では中堅、中小企業はどのような対策を打てばいいのか?少しでも参考に、かつ、即実践できるよう、今回も含めた全5回に分けて現在の採用環境に対応するための採用戦略や採用の具体策を考えていきたい。

第1回 イマドキの学生が共感する新卒採用ストーリーを描こう

第2回 学生が知っている会社になろう(認知度UP編)

第3回 学生が入りたい会社になろう(志望度UP編)

第4回 採用活動現場でちょっとした工夫をしよう(実践編)

第5回 2030年の新卒採用を考えて他社に差をつけよう

新卒採用に苦戦している企業は、自社の採用活動をブラッシュアップする参考にしていただきたい。

では話を戻そう。中堅、中小企業はどのような採用戦略を描いて、実行に移すべきなのか?ぜひ皆さんに実施していただきたいのは、「イマドキの学生が共感する新卒採用ストーリーを描く」ということである。

イマドキの学生が共感する採用ストーリーを描く

"採用ストーリーを描く"とは何をすることなのか?筆者は

「ターゲット学生が自社と、"何で"出会い、"どのタイミング"で、"何に"共感し、応募してくるのか」

という一連の流れを描くことを"採用ストーリーを描く"と定義している。

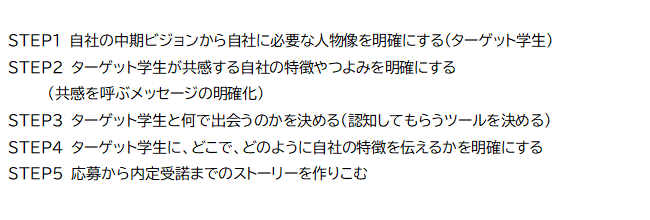

そのためのステップは以下の通りである。

【図表2.採用ストーリーを描く5つのSTEP】

今回は、STEP1・2について記載し、

STEP3・4・5については、次回以降の連載の中で具体的に触れていく事とする。

自社の中期ビジョンから自社に必要な人物像を明確にする

前述したように、学生の就職活動は多様化してきている。そのため、欲しい人材と出会おうと思うと、まずは欲しい人材の人物像を明確にすることが必要である。新しいものが好きな人物は、新しいツールを積極的に活用しているし、安全志向のタイプは昔ながらの就職ナビを活用する割合が高いと想像できる。では自社が本当に欲しい人材はどのような人材なのか?

ぜひとも意識してほしい考え方は、自社の中期ビジョン(将来)から欲しい人材の人物像を逆算するということである。

ついつい、「今、現場のこのラインの人手が足りていないからここを採用する」という考え方をしがちだが、果たしてそれは将来的に必要な人材なのだろうか?その足りなかった人手は、将来的にロボットによって充足できるのではないか?そもそもその事業自体、今後も続けていくのだろうか?

変化が早く、ロボットやAI等の活用が急速に広がっていくこれからの時代では、昔のような足りない人手の補充的な発想の採用は、せっかく採用した人材がいらなくなる、ということが起こり得る。そのようなことがないよう、自社の中期ビジョンから、"将来確実に足らなくなる人材"や、"中期ビジョンを達成するために必要な人材"を明確にし、そのような人材の人物像を明確にしたうえでターゲットとすることが必要である。

ターゲット学生が共感する自社の特徴や強みを明確にする

次に、ターゲット学生が共感する自社の特徴や強みを明確にするということである。ここで重要なのは、"ターゲット学生にだけ響けばいい"ということである。

ついつい、多くの学生に響くように考えてしまうと、"休日日数が多い"、"基本給が高い"、"アットホームな職場"のように、他社とあまり変わり映えしないメッセージになってしまう。しかし、このようなありきたりなメッセージは、知名度の低い中堅・中小企業が発信したとしても、知名度の高い大企業に勝つことはできない。

大事なのは、「ターゲット学生にだけは強烈に刺さるメッセージ」をつくれるかどうかである。そのためにも、実際に働いている若手社員等と、ターゲットに刺さる強みや特徴についてディスカッションし、尖ったメッセージを作りこむようにすることが重要である。

ある企業では、「バリバリ働いて自分の能力を上げたい、今の世の中のホワイト思考に疑問を抱いている体育会系の学生」をターゲットとし、「残業多い!休日日数も少ない!だからこそ他社よりも長い時間働けて、自分の能力を早く、かつ高くすることができる職場です」という発信をし、安定した採用を実現できている企業も存在する。

一般的な多数派の学生からすれば残業が多く、休日日数が少ないことはマイナスに映るように思うが、その企業のターゲット学生からすると魅力的に映るのである。

このように、ターゲット学生にさえ響けばいいと割り切って尖ったメッセージを作ることが、知名度の低い中堅・中小企業には必要である。

今回はSTEP1・2について説明したが、次回以降の連載では知名度向上(STEP3)についても触れていきたいと思う。採用ストーリーがまだ明確になっていないようであれば、今回の記事を参考に、まずは"ターゲット学生"の明確化と"刺さるメッセージ"を作ってみてほしい。

本事例に関連するサービス

採用ブランディング支援コンサルティング

お客様の採用ブランディングを成功に導くために、現状認識から、施策実行、効果測定まで一貫してサポートします。

採用ブランディング支援コンサルティングの詳細はこちら

関連動画