人事コラム

「人的資本経営」の本質

本コラムは、ダイヤモンド社発行の「戦略起点の人材マネジメント」の第1章の抜粋記事です。

本コラムは、ダイヤモンド社発行の「戦略起点の人材マネジメント」の第1章の抜粋記事です。

②「人的資本経営」の本質

(1)人的資本経営とは何か

経営戦略と人材マネジメントを連動させる重要性について触れてきたが、近年、この取り組みを加速させる「人的資本経営」が注目されている。そこで、経営における人材マネジメントについてさらに理解を深めてもらう意味で、人的資本経営について述べていきたい。

人的資本経営とは、人材を「資本」と捉え、経営の中心に据えて考える取り組みである。これまで人材は経営していくために消費する〝資源〟として捉えられ、人件費はコストとして考えられてきた。しかし、人的資本経営は人材を資本として捉え、人的資本に投資することで業績向上・企業価値向上につなげることを目指す経営である。

「企業は人なり」という言葉があるように、日本企業の多くは長期雇用を前提にして「社員に優しい会社」を目指した人材マネジメントを成長・発展の源泉としてきた。過去には、この「日本的経営」が称賛され、世界中から注目を浴びた時代もあった。ところが、新型コロナウイルス感染症の世界的流行を機に経営環境が大きく変わり、持続的に企業価値を創造し続けるためにビジネスモデルそのものから見直さなければならない時代となった。企業価値(=株式時価総額+有利子負債 - 現預金)を構成する株式時価総額に目を向けると、人的資本に関する日本企業の課題は明らかである。

(2)企業競争は有形資産から「無形資産」へ

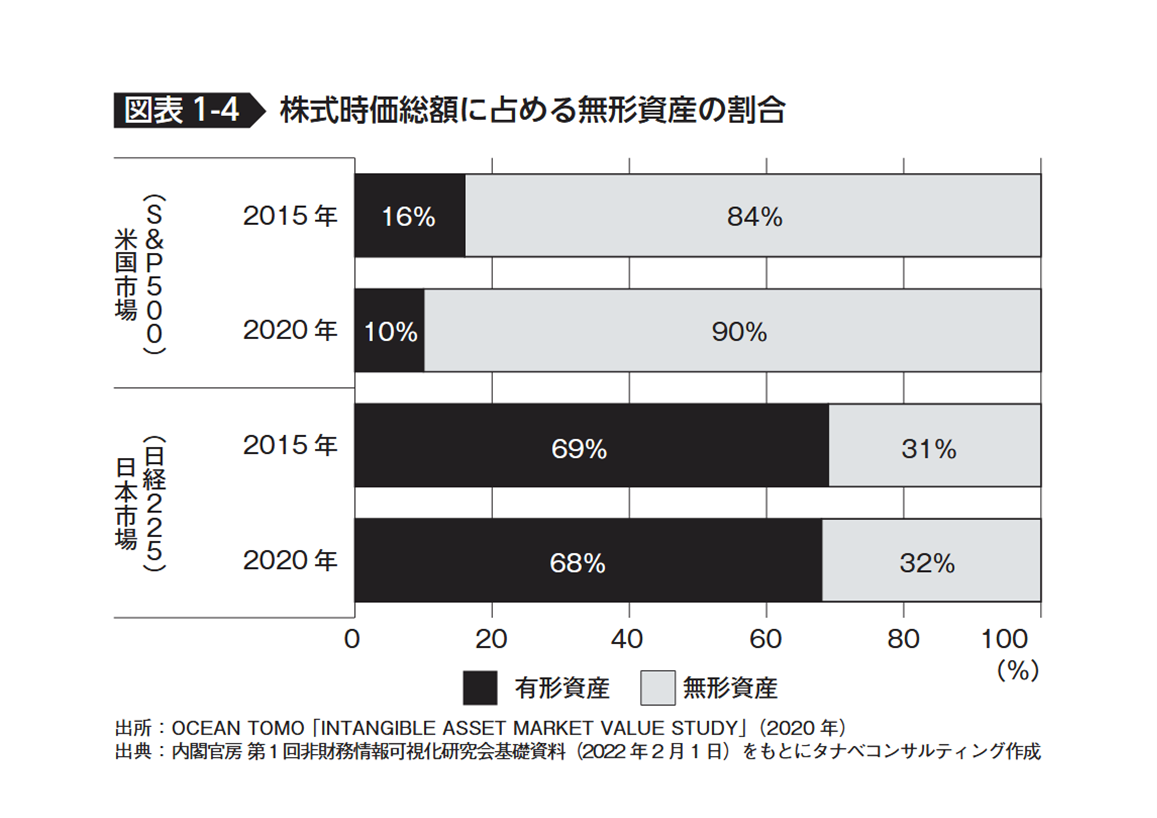

米国市場(S&P500)では、約40年の間に株式時価総額に占める無形資産のウエートが有形資産のウエートを大きく逆転し、2020年時点で無形資産が約90パーセントを占めている【図表1‒4】。

無形資産とは、物的な実態が存在しない資産のことである。例えば、知的資産(特許、商標権など)、企業文化、経営管理プロセス、従業員の持つ知識・技術・能力などの人的な資産のことを指す。一方、日本市場では、米国市場のような無形資産と有形資産の割合の逆転は起きていない。2020年時点でも、時価総額の3分の2を有形資産が占めている。これは、米国市場の1985年時点と同等の水準である。

以前は、製造業で、最先端・高性能の設備などの有形資産を持っていれば競争力や時価総額、企業価値も高かった。しかし、時代とともにGAFA(米国の大手IT企業)などに代表されるようなサービス業がビジネスの主役となり、競争力、企業価値の源泉は有形資産から無形資産へと転換した。その結果、財務諸表に載っている情報だけでは企業価値を十分に説明できなくなったことで、非財務情報の開示が求められるようになっている。

このように、財務諸表に掲載されない無形資産が競争力や企業価値の源泉となっているのが現在の経営環境である。人材や技術力、ブランド、企業統治、環境変化への対応能力などの無形資産は、すべて人の力で創り出され、活用される。「人的資本を経営の中核に位置づけた経営戦略」と「無形資産を創出し機能・活用させる人材マネジメント」が連動した経営手法、つまり、人材の価値を高めることで企業価値を持続的に押し上げる人的資本経営が注目されているのである。

(3)分配思考から「投資思考」への転換

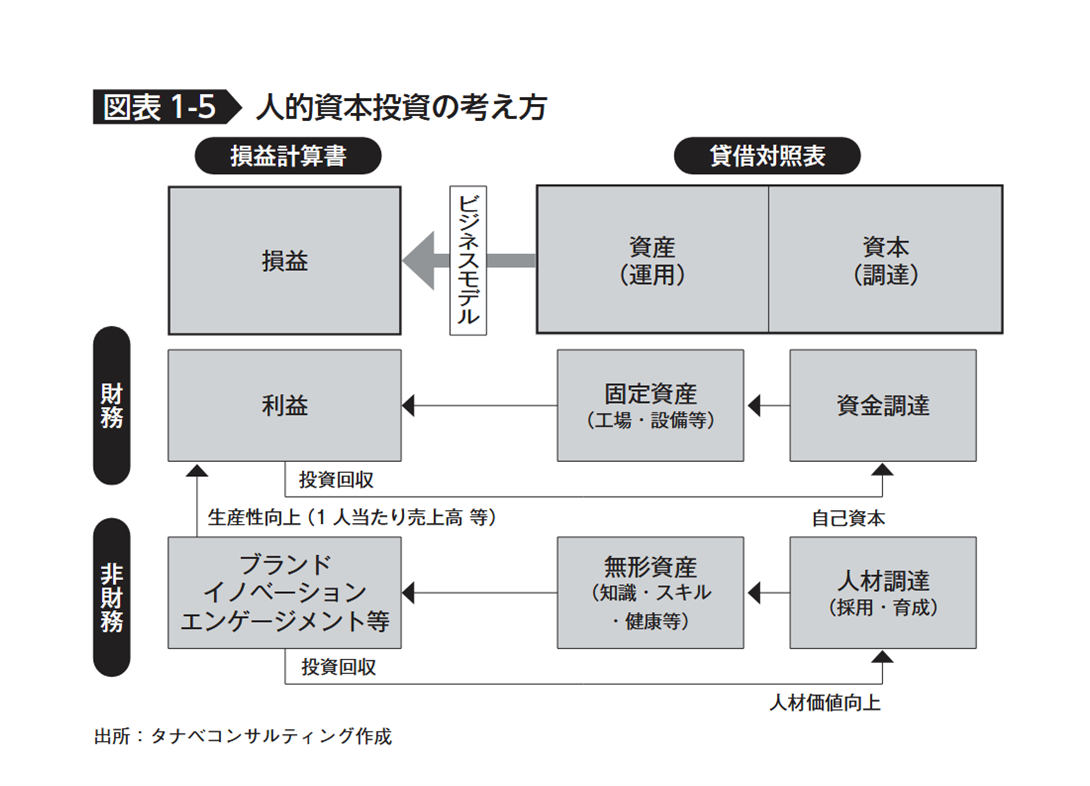

従来、多くの経営者は社員の報酬について「利益が出たら再分配」という思考が強かった。しかし、人的資本経営においては「事業・経営戦略を支える人的資本に先行投資していく」という思考へ転換する必要がある。人材に先行投資を行い、財務・非財務でリターンが得られるようにマネジメントする、いわゆる投資の「回収」まで見込んで設計することが人的資本経営の人材マネジメントである。

通常、資本という言葉は「自己資本(純資産)」や「他人資本(負債)」など貸借対照表の貸方科目で使われ、事業運営に必要な資金の調達を意味する。調達した資本を投資して資産へ転換、運用することで貸借対照表の借方に記載し、それらの資産をビジネスモデルへ投入して損益を計算する(損益計算書)。これを繰り返し、創業以来積み上げた利益が自己資本(純資産)になっていく。つまり、経営とは投資と回収なのである。

このフレームを、人的資本に置き換えてみる。すると、人的資本を調達(採用・育成)し、投資をして資産へと転換し、ビジネスモデルに投入(活躍・定着)することで財務・非財務のリターンを得られると整理できる。このリターンを再投資することで企業価値を高めていくことが人的資本経営であり、まさに投資と回収である。

人的資本に投資することで生み出される資産とは、人的資本が生み出す組織力であったり、イノベーションであったり、ブランド力といった無形資産である。それらが企業価値の向上に貢献してこそ、初めて人的資本経営といえる【図表1‒5】

(4)人材ポートフォリオの重要性

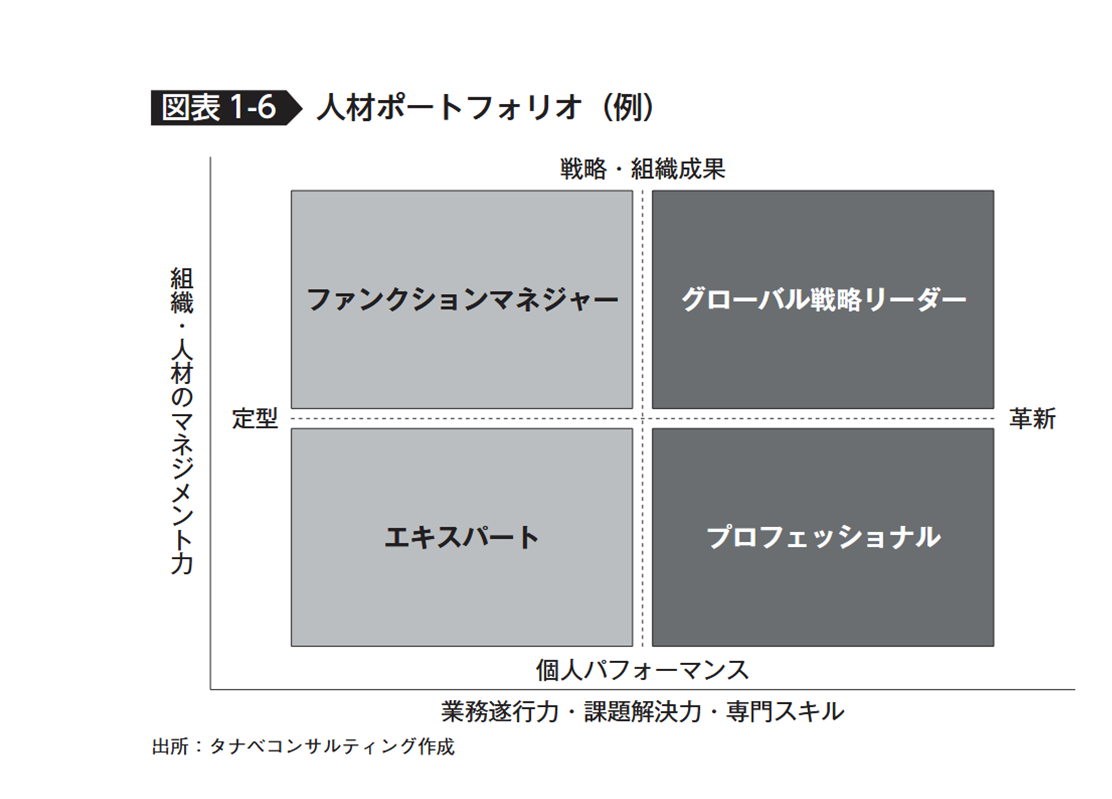

人材を資本としてマネジメントするうえで重要なことは、人的資本のポートフォリオを描くことである。事業戦略を検討する際に描く事業ポートフォリオと同じように、経営戦略を実現するためにはどのような人材が必要か、ポートフォリオで可視化することにより人材の質をマネジメントできるようにしていくことが必要である。

縦軸・横軸に異なる観点を設定し、4マスもしくは9マスのマトリクスをつくって、求めるコンピテンシー(行動特性)やスキルをマッピングしていくことで、人材ポートフォリオを描く。そのうえで、人材の質と量の計画を立て、採用や育成の目指すべき方向性、具体的な戦略の立案を行うのだ【図表1‒6】。

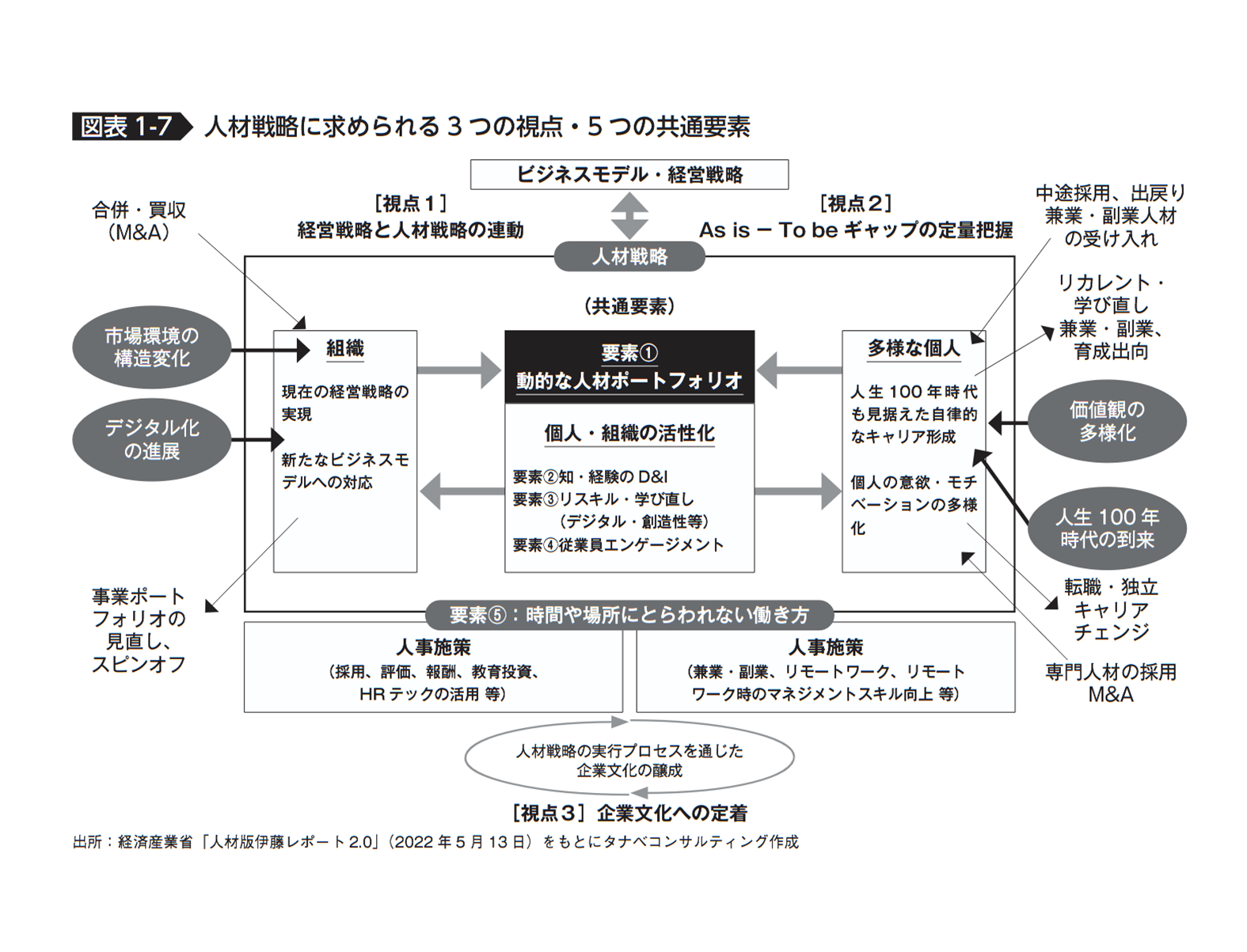

経済産業省が2022年に公表した「人材版伊藤レポート2・0」のなかでも、動的な人材ポートフォリオの重要性が述べられている【図表1‒7】。ここで注意すべきは、「動的な」と表現されている点である。人材ポートフォリオは一度つくって終わりではない。環境変化が激しい現代においては、人材マネジメントを柔軟かつ機動的に行い、短期間で人材ポートフォリオを実現する「採用→育成→活躍→定着」というサイクルを回す必要がある。

(5)企業価値向上ストーリーの構築

経営者にとって人的資本経営の実践は、動的な人材ポートフォリオを描くことから始まるが、ステークホルダーにとっては「人材を資本と捉えて投資した結果、何がどのように変化して、中長期的な企業価値が向上したのか」が本質的に知りたいことであろう。その企業が「どの項目を改善しようとしているのか」「そのためにどのような施策を打とうとしているのか」「その結果、企業価値は向上するのか」といった一連の「企業価値向上ストーリー」が最も知りたいことなのである。

こうしたストーリーを描けている企業には、次の特徴がある。

① 経営戦略と人材戦略が連動している

経営戦略と人材戦略を連動させることが、人的資本経営の実現を左右するといえる。採用、育成、活躍、定着のためのさまざまな人事施策、人事諸制度といったインフラ整備などが、きちんと経営戦略につながっている企業であれば、人的資本経営の実現可能性が一気に高まる。そのためにも、経営のバックボーンシステムにおける中期ビジョン、中期経営計画で定めた経営戦略から人事ビジョン・人事中計を定め、人材ポートフォリオを描くことが不可欠である。「わが社は、中期ビジョンを実現する人事ビジョン・人事中計が定まっているか」を今一度、確認してほしい。

② ステークホルダーに経営者の本気度が伝わっている

上場企業は2023年3月期決算から、有価証券報告書で人的資本の情報開示が義務化された。しかし、人的資本を単にデータとして開示することが本質なのではない。人的資本によってなんとしても企業価値を向上させ、持続的成長を実現しようとする本気度をステークホルダーへ伝える必要がある。そのために多くの上場企業の経営者が、統合報告書を通じて人的資本投資の目的と成果について明確なメッセージを発信している。

人的資本経営に対する経営者の本気度が伝わってくる企業では、幹部社員や現場の従業員がトップの思いに共感し、全社一丸となって本気で取り組むことが期待できる。ステークホルダーへの情報開示は、人的資本経営を進めるうえで重要な手段だ。これは、上場・非上場にかかわらず共通していえることである。「同業他社も情報を公開していないから大丈夫だ」「自社は上場していないから関係ない」などと経営者が思っているようでは、人的資本経営を進めることはできない。

③従業員エンゲージメントが高い

「従業員エンゲージメントが高い」とは、従業員が会社・組織の方針や戦略に共感し、誇りを持って自発的に仕事に取り組んでいる状態を指す。単に企業に対する満足度が高い状態ではなく、会社・組織や顧客のため自発的に行動を起こす体制ができているかが求められる。エンゲージメントの向上は、離職率の低下や貢献意欲・生産性向上につながり、結果として製品・サービスにおけるCX(顧客体験価値)の向上を実現する。

また、顧客の定着や収益性の向上が人的資本への投資額の増加につながり、従業員の感情や行動に好影響を与えるEX(従業員体験価値)を増やすことになる。だが、単にエンゲージメントサーベイを実施し、そのスコアを公表するだけでは十分とはいえない。結果を踏まえて、経営と現場がどうコミュニケーションを取り、従業員エンゲージメントを向上させ顧客満足度と業績の向上につなげるかが重要である。

④好ましい企業文化が醸成されている

「人材版伊藤レポート2・0」では、企業文化も人的資本経営の重要な要素として位置づけられている。持続的な企業価値向上につながる企業文化は、人材戦略の実行を通じて醸成されるものであり、人材戦略策定の段階から目指す企業文化を見据えることが重要と述べられている。

では、そもそも「企業文化」とは何か。それは「社員の意識や行動スタイルの暗黙のパターンや社内ルール」である。つまり、公式であれ非公式であれ、社員の思考や言動に影響を与え、時間をかけて醸成される文化が企業文化である。企業文化は、それぞれの企業の歴史的背景などもあって形成されるものであり、善し悪しで判断する必要はない。

これからの未来に向けて、理念・パーパスを実現するための企業文化をどう描くかが重要である。その企業文化を醸成するために、経営陣の言動や組織体制、仕事の進め方、人事評価や各種制度はどうあるべきかを議論する必要がある。つまり経営者は、人材戦略の策定と併せて企業文化を意図的にデザインしていくことが求められる。

(6)人的資本経営実装のポイント

人的資本経営を通じた「企業価値向上ストーリー」を持っている企業の特徴を述べたが、これらは一朝一夕につくり上げられるものではない。人材を「資本(投資対象)」として捉えることが、人的資本経営の大前提である。これを念頭に置き、3~5年後のリターンを得るという視点を持って投資の意思決定を行い、人材マネジメントの施策を実行し続けることで成果が得られるのである。

そこで、人的資本経営の実践・実装を通じて企業価値向上ストーリーを実現していくための人材マネジメントのポイントを3点紹介したい。自社の人材マネジメント施策としてぜひ取り入れてほしい。

① 人事KGI、人事KPIの設定と成果に向けたモニタリング

人材を投資対象と見なすということは、「回収」を見込まなければならない。したがって、どの〝対象〟に対し、どの〝程度〟、どのように投資を行い、どのくらいの回収を期待するのかということを明確にし、進捗・成果をモニタリングする必要がある。ここで重要となるのが人事KGIと人事KPIである。

人事KGI(キー・ゴール・インジケーター/経営目標達成指標)は企業の持続的成長を目的とした業績向上に資する指標であり、それに影響を与える人材マネジメント指標が人事KPI(キー・パフォーマンス・インジケーター/重要業績評価指標)である。

人事KGIの例としては「一人当たり売上高(=企業全体の売上高÷従業員数)」や「一人当たり付加価値額(=企業全体の付加価値額÷従業員数)」など生産性の項目、投資対効果を測る指標であるROI(投資収益率)を人的資本に置き換えた「人的資本ROI」などを用いることが多い。人的資本ROIの数式は、簡易的な「売上高・付加価値額÷人件費×100%」がわかりやすい。人件費の増加(投資)に対し、売上高・付加価値額のほうが増加(回収)していればこの指標は高くなる。

このような人事KGIに、自社の経営環境・特性、現場の状況などを十分に加味して人事KPIを定めることで、人的資本への投資と回収の進捗をモニタリングしながら対策を練ることが求められる。

コンサルティングの現場において、企業経営者の方々から、「わが社に合った人事KPIを教えてほしい」と相談されることもあるが、人事KPIは人材マネジメントのプロセス指標であるため、万能薬のような指標があるわけではない。したがって、自社の人材マネジメントの状況、保有する人材の質と量(人材ポートフォリオ)、自社固有のビジネスモデルなどを十分に踏まえて設定することが必要である。

② 管理職のパラダイムシフト

人的資本経営を推進するのは、経営者(と人事部門)だけではない。経営と現場をつなぎ、現場の人材(人的資本)をマネジメントすることで成果を創出する「管理職」の存在が非常に重要となる。

一般的に管理職の行うマネジメントといえば、自部門の人材を育成し、作業効率が高まるように改善を繰り返すことで生産性の向上を目指すことが多かったのではないだろうか。一方、人的資本経営では、自部門の人材が保有するスキルや能力、強みを最大限に引き出し、人的資本の価値を向上させていくマネジメントが必要になる。すなわち、経営者が分配思考から先行投資思考へと考え方を変えなければならないのと同じように、管理職もまた、これまでのマネジメントを180度変える必要がある。それができなければ、人的資本経営は経営者が掲げるだけの「現場置いてきぼり経営」になってしまう。

これまでの管理職は、人事部門が採用した人材を経営資源として分配され、その下で成果を出し続けることが求められてきた。したがって、人材の持ち味よりも組織の都合で役割を与え、効率的に仕組みを運用することに注力してきた。人材が、与えられた役割を果たすに当たって「弱み」があれば、それを克服させるための教育を行ってきた。つまり、自社の仕組みに人材を当てはめようとしてきたといえる。

人的資本経営では、こうした従来型のマネジメントとは真逆の発想が求められる。人材(人的資本)の強みを発見し、それが生かせる仕事をアサインして、人的資本価値を向上させながら成果を出していくマネジメントへの転換が必要だ。そのため、管理職には「仕事に人材を当てはめるマネジメント」から脱却し、「人材の強みに合わせて仕事をアレンジするマネジメント」が求められる。人材がどのような能力を持ち、どのような仕事をアサインすれば能力が最大限に発揮されるかを常に考え、実行していくことが重要だ。

③ 人事KPIの設定における客観的視点の重要性

人事KPIは、自社の実情に合わせて設定することが大前提である。併せて、ステークホルダーから開示が求められている人的資本情報の指標を参考にすることも検討してほしい。中長期的な企業価値向上の根幹と位置づけられる人的資本の情報は、ステークホルダーも重視している。

2022年8月に内閣官房が策定した「人的資本可視化指針」では、2種類の開示項目が示されている。1つ目は「比較可能性の観点から開示が期待される事項」である。企業の人的資本の状況を定性的かつ定量的に把握することを目的に定められた「ISO30414(人的資本に関する情報開示のガイドライン)」などの開示基準に基づき、自社の経営戦略・人材戦略と関連性が強い項目を中心に、他社と比較できる形で情報を開示することが求められる。

2つ目は「自社固有の経営戦略やビジネスモデルに沿った独自性のある取り組み・指標・目標」に関する開示である。ステークホルダーに対し、自社の経営戦略と開示項目の関連性、その開示項目や指標などに対する経営者の意思表明などが期待される。人事KPIは、自社の経営戦略に基づいて設定することが前提のため、必然的に独自性の高い指標になる。ただ、独自性の高い指標は、ステークホルダーにとって他社との比較で優劣がわかりにくいため、他社との比較が可能な指標を示す必要もある。

最近は人材採用市場において、入社を決める判断材料として人事KPIに注目する就活生が増えているという。このように人事KPIはステークホルダーだけではなく、新卒就活生や第二新卒者など〝未来のステークホルダー〟への自社PR手段としても関心が高まっている。