人事コラム

価値転換時代における人材マネジメント構築のポイント

本コラムは、ダイヤモンド社発行の「戦略起点の人材マネジメント」の第1章の抜粋記事です。

本コラムは、ダイヤモンド社発行の「戦略起点の人材マネジメント」の第1章の抜粋記事です。

人材マネジメントは経営システムの一部であり、経営戦略と連動していなければならない。それと同時に「人間」という視点から、人材が持つ固有の特性も理解しておかなければならない。人は皆心があり、感情を持ち、プライベートを含めた環境変化の影響を受けながら成長していく存在なのだ。したがって、これらを踏まえたうえで人材マネジメントシステムを構築していくことが不可欠である。

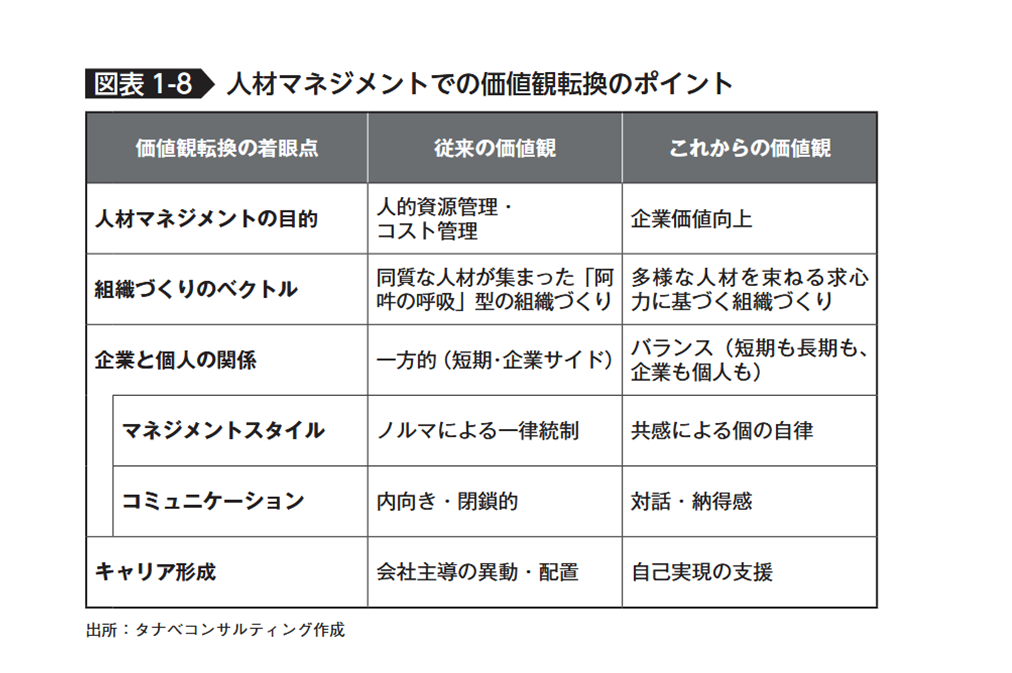

一方、企業の人材マネジメントは時代の変遷とともに価値観が大きく変化してきた【図表1‒8】。これらを踏まえて、従来の価値観から転換していくことが求められている。

(1)人材マネジメントの目的:人材価値向上による企業価値向上へ

人材マネジメントの目的は、企業価値の向上を実現することである。どれだけ素晴らしい人材マネジメントの仕組みを構築しても、それが企業価値向上に寄与しなければ目的を果たしたとはいえない。

こう考えると、企業が完全に主導権を握って人材マネジメントを推進するようイメージを持たれるかもしれない。また「企業価値=利益」と捉えれば、可能な限りローコストで運営するという思考が強くなる。

しかし、これからの人材マネジメントにおいては、人材を経営のコストや資源としてではなく、人として尊重され、価値を認められ、その価値を高める投資が行われることで、人は働く意欲を高めていける。つまり、企業が人の心や感情を理解し、成長への投資を行うことにより、人材が発揮する価値を高めることができる。経営者はこのことを人材マネジメントの大前提とし、企業経営における戦略を遂行していくことが求められる。

(2)組織づくりのベクトル:社員の求心力となる理念、ビジョンに基づく組織づくり

個人で仕事をするよりも、組織で仕事をするほうが効率的に報酬を得やすいことは多くの人が知っている。また、独りで仕事をするよりも、仲間と仕事をするほうがパフォーマンスを発揮しやすいことも知っている。

だが、経営環境が変化し続けるなかで、一人ひとりが個人として尊重されつつ、組織として成果を出し続けるには、企業が社員の心をつかむ求心力を強める必要がある。それを実現するものが経営理念であり、ビジョンである。理念なき人材マネジメントは、理念なき経営になるといっても過言ではない。

これまでの企業組織は、国籍や性別、文化、宗教など個人のアイデンティティーやバックグラウンドが同質な人材の集まりであった。「同じ釜の飯を食った仲間」という人間関係で、「阿吽の呼吸」によるコミュニケーションが通用した。

ところが企業規模が大きくなり、多様な価値観を持つ人材が集まり、経営環境の変化スピードが速くなると、組織を束ねる求心力となるビジョンが重要になる。環境変化に対応しながら、企業として向かうべきビジョンを打ち出せる組織をつくり、その実現のために新しい戦略を構築し、推進できる組織をつくることが必要不可欠である。そのような人材が集まり、育つためのマネジメントでなければならない。

(3)企業と個人の関係:短期と長期、企業と個人のバランス

人材マネジメントを通じて企業が期待する価値は、短期的には戦略を実現し、成果(業績)を上げることである。一方、企業存続という長期的視点から見ると、持続的成長を実現するための戦略構築力といえるだろう。企業を存続・成長させるためのビジョンを打ち出し、戦略を構築できる組織力を持ち、さらにその力を向上させることが期待されているのである。

しかし、人材が心を持つ存在だからこそ、人材マネジメントは企業経営側の視点だけではなく、人の視点からも捉えていくことが重要だ。具体的には、人材マネジメントという手法を通じて、企業(経営)が享受できる価値と、働く人が享受できる価値の両方の整合性を取れるように定義しなければならない。つまり、企業サイドの期待と同時に、個人の価値やその尊重といった視点も持つ必要があるということだ。この視点を欠くと、働き手の期待が軽視され、人材マネジメントはバランスを崩してしまう。

① ノルマ(一律統制)から共感(個の自律)へ

人材マネジメントは、戦略を実現して成果を上げることに貢献するマネジメント手法である。人材のもたらす成果が企業の戦略・成果に貢献するように、社員一人ひとりに貢献目標が伝わっている必要がある。単に目標を分解して個人に落とし込めばよいというのは、ノルマを与えることと同じである。そうではなく、企業が目指す姿(ビジョン)に共感してもらい、自分が何をすれば戦略・成果に貢献できるのかを正しく理解してもらうため(個の自律)のマネジメントであり、そのために人材を支援し続けるマネジメントであるべきだ。

②一方的コミュニケーションから納得感の醸成へ

働く人が人材マネジメントに対して期待する提供価値は、短期的には公平・透明な評価であり、労働市場の水準と評価に見合った報酬を受け取ることともいえる。社員に支払う報酬には原資が必要であり、それは有限である。限りある原資を評価によって分配しようとするからこそ、公平性と透明性で社員の納得感が醸成できるマネジメントでなければならない。この納得感は、一時的な評価結果のフィードバックだけでは醸成できない。日常的な上司とのかかわりや、評価に至るまでのプロセスにおいて醸成されていくものである。

つまり、人材マネジメントとは経営だけではなく、現場の上司のマネジメント力を高め、社員の納得感が得られる評価・報酬を実現することでもある。

(4)キャリア形成:個人を尊重し、キャリア形成・自己実現の機会を提供する

人は心を持ち、変化・成長していく存在であることを踏まえると、働く人が人材マネジメントに対して期待する提供価値は、長期的な視点ではその企業での就業を通じた自身のキャリア形成であり、自己実現である。

これまで人の異動や配置は企業サイドの都合で行われてきた。しかし、これからは働き手自身が自らの自己実現に主体的に取り組み、人材価値を最大限に高めていくことが必要になる。

働き手は、今働いている企業で自己実現がかなわないと判断すれば、転職などを通じて他の企業にそのチャンスを求めるだろう。このような状態は、厳しい表現になるが「個人が組織を見限った」ともいえる。そうならないために、働く人を引きつける求心力を高め続けることも人材マネジメントの役割である。

そのために人材マネジメントが提供できる機会とは、さまざまな経験を積ませることで個々人が自身のキャリアを内省し、今後のキャリア形成の方向性を見いだすように促すこと。そして、その強みを生かせる仕事にマッチする配置や役割を付与することである。仕事に人材を合わせる育て方ではなく、人材に合わせて仕事をアレンジすることが人材マネジメントなのである。