人事コラム

採用迷子の中堅・中小企業必見!

今の時代に合った新卒採用ストーリーの描き方

【第3回】学生が入りたい会社になろう(志望度UP編)

「採用迷子の中堅・中小企業必見!今の時代に合った新卒採用ストーリーの描き方」と題してイマドキの学生を採用する戦略について考えていくこととした当コラム。今回は第3回。

第1回では、イマドキ学生が共感する新卒採用ストーリーを描こう

というテーマで、新卒採用ストーリーの定義や描き方について説明した。

第2回では、学生が知っている会社になろう(認知度UP編)

というテーマで、どうやって学生に出会うのか?ということについて説明した。

まだ読んでいない方は、まずはそちらを確認していただきたい。

第1回 URL:https://www.tanabeconsulting.co.jp/hr/eye/detail192.html

第2回 URL:https://www.tanabeconsulting.co.jp/hr/eye/detail212.html

当コラムは全5回で構成されており、それぞれ

第1回 イマドキの学生が共感する新卒採用ストーリーを描こう

第2回 学生が知っている会社になろう(認知度UP編)

第3回 学生が入りたい会社になろう(志望度UP編)

第4回 採用活動現場でちょっとした工夫をしよう(実践編)

第5回 2030年の新卒採用を考えて他社に差をつけよう

となっている。今回は第3回 「学生が入りたい会社になろう(志望度UP編)」をお送りしたいと思う。

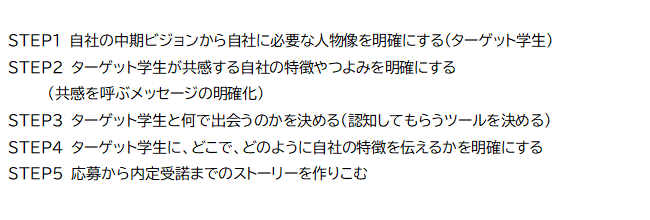

第1回で記載した採用ストーリーを描く5つのステップを改めて記載する。

【採用ストーリーを描く5つのSTEP】

第2回では、STEP3について記載した。

第3回である今回は、STEP4について説明したいと思う。

学生に認知されればすぐに応募がくるだろうか?当然ながら"否"である。

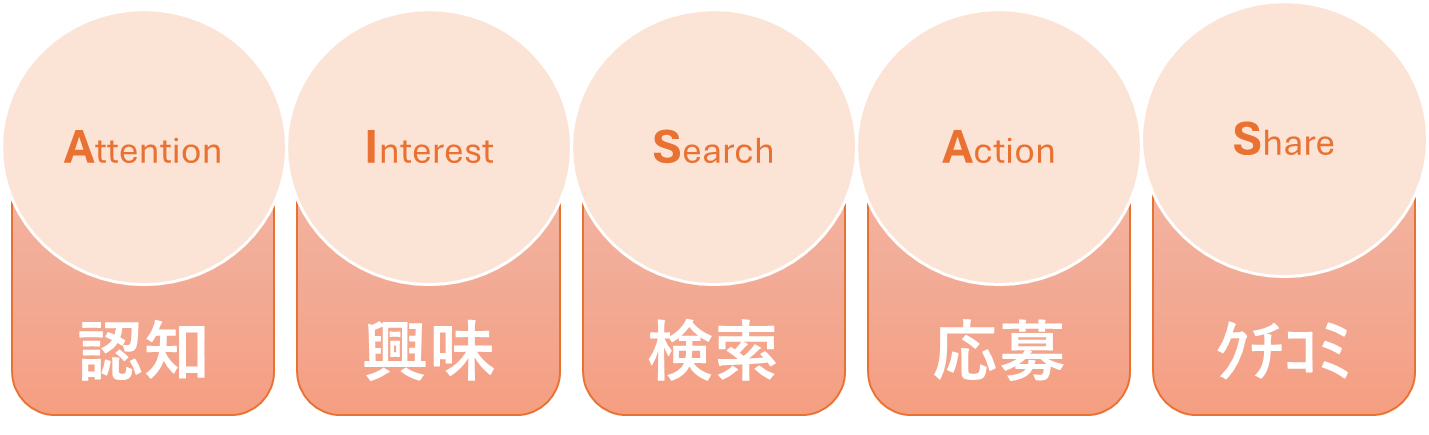

インターネット上での買い物を想定した購買行動モデルである「AISASの法則」は、消費者が商品・サービスの選定から購入に到るまでをパターン化したものである。この法則を採用活動に当てはめると、以下のようになる

【求職者の行動パターンをAISASの法則に当てはめた求職者の行動モデル】

上記のように、認知されたからすぐに応募がくるわけではない。認知というのはあくまでも、"自社を知っている"という段階であり、

・どんな会社なのか?

・何が特徴の会社なのか?

等は何も分かっておらず、社名を知っている程度である。

何度も自社の情報に触れる中で自社の特徴に"興味"を持ち、初めて求職者が能動的に自社のことを検索するようになり、そして、最後に行動(応募)につながるのである。そのためにも学生にどうやって、どんな特徴を伝えるのかというのが非常に重要である。

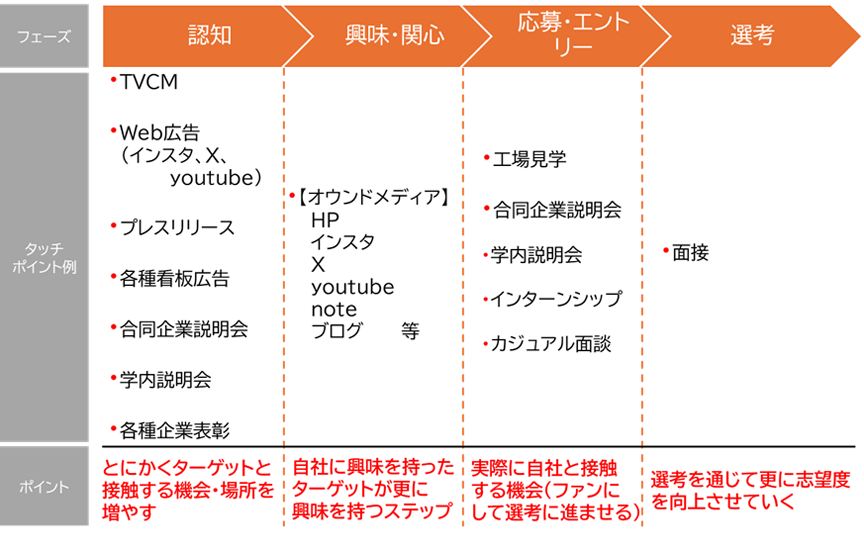

この、「認知、興味、応募そして選考・内定までの流れ」を体系的にまとめたものが、キャンディデートジャーニーマップ(マーケティングでいうところの、カスタマージャーニーマップ)である。

【Candidate Journey Map 例】

候補者(Candidate)が、どこで自社を知り、何を見て興味・関心を深め、そして応募・選考に繋がるのかをこのように体系的に整理して導線をつくることで、どこで認知され、どうやって興味を高め、応募に繋げていくのか?というのが分かりやすくになり、それぞれのタッチポイントの役割が明確になるので、発信内容が適切になる。

このように導線を体系的に整理していない会社では、合同企業説明会でも、単独企業説明会でも、インターンシップでも、常に使っている資料が同じということがある。これでは学生の自社への理解が深まらず、応募まで進んでいかない。そもそも、学生からすれば毎回同じ資料を見せられると逆に興味を削がれる。大切なのは、それぞれのフェーズに合わせた違う情報を発信していくことで、学生の関心を惹きつけながら、理解を高めていくことである。

志望度UPに繋げるポイントとは?

それでは、そろそろ第3回の本題に入ろう。

今回のテーマは「どうやって志望度を上げるか」である。

広告や合同企業説明会、SNS等で、社名ぐらいは見たことがある、認知はしている状況の学生に対して何を発信すれば興味が高まり志望度が上がるのか?ということである。そのために必要なのは以下のポイントである。

【志望度UPにつなげる3つのポイント】

ポイント1:ペルソナを具体的に設定し、ペルソナに響く自社の強みを明確にする

ポイント2:全ての人に届けるのではなく、ペルソナに響くキャッチコピーをつくる

ポイント3:ペルソナが欲している情報を発信していく

ペルソナの設定と、自社のつよみの明確化

認知されていたとしても、自社に対して興味がある状態でないと応募はこない。重要なのは、興味に繋げることである。

大企業や上場企業の場合は、

①社名を知られている

②"上場している"、"大きな会社"という事実が既に興味に繋がっている

③社名で検索してもらえる状態なので、変わったことをせず自社のつよみを明確にし分かりやすく学生に届けるだけでいい

という状況である。しかし一般的に、BtoBの中堅企業や中小企業は、学生が自社の社名で直接検索したり、最初から興味を持っている状態ではない。まずは学生に「おっ」と思わせ、目が止まるようにし、"自社のページを開かせる"、"自社のブースに座らせる"ところからスタートしなければならない。

そのため、知名度のない中堅・中小企業が採用において絶対にやってはいけないのは、"総花的"で"抽象的"な発信である。

「福利厚生が良い」、「暖かい社風」、「休日日数120日」、「若い人が活躍している会社」等の情報は既に溢れかえっている。今更知名度のない中堅・中小企業が上記のような言葉を並べても学生の目はひかないし、学生は足を止めない。

中堅・中小企業の採用における鉄則は、"尖る"ことだと筆者は思っている。10人いたら、8人には響かないが2人には響く。という発想で、採用活動自体を尖らせることでようやく一部の学生の目を引くようになる。

ある中小製造業では、今の時代にあえて、

「休日日数も少ない!残業も多い!でも、人よりも長い時間働いて、能力を徹底的に上げて他の人と差をつけないか?」

という発信をしている。合同企業説明会でもほとんどの学生が見向きもせず通り過ぎていくが、数人が足を止め話を真剣に聞いてくれるそうだ。そして、その学生たちの多くは実際に応募し、採用に繋がっている。さらに、そういう学生たちとは、マッチングがしっかりと済んでいるため、活躍してくれるし、離職率も低いという。

これは、最近の風潮的には「休みは多く、残業はないほうがいい」という多数派の考えに対して、「少しでも長く働いて、その中で成長したい」と考える学生が少数派ではあるが存在しており、そのような学生に対しては、尖った発信が"刺さって"いるということである。

では実際にどうすればいいのか?

まずターゲットを明確にすることである。どのような学生を採用するのかが明確にならなければ、発信を尖らせることはできない。今回の事例でも、「長時間働いて成長していきたい」と考える学生をターゲットと設定しているからこそ、「休日を多く、残業はしたくない」という多数派の学生を無視した発信ができるのである。

ではどうやってターゲットを具体的に設定すればいいのだろうか?これは、マーケティングの発想と全く同じで、まず具体的なペルソナの設定をすることが重要である。

(1)ペルソナ設定の意義

このような学生が欲しいと具体的に設定をする。

ペルソナを設定することで得られるメリットは以下のとおりである。

【ペルソナを設定するメリット】

①欲しい人材が明確になり、採用に携わるメンバーの目線合わせになる

②発信内容を尖らせることができる

③発信が具体的になるので学生もイメージしやすく自社に合う人材が応募してくる

上記のように、ペルソナの設定は非常に重要である。ではどのようにペルソナを設定すればいいのか?

(2)ペルソナ設定の仕方

① どんな人材を採用したいかを考える

自社の現状でいうと、現在どこの職場が足りていないか?自社の中期ビジョンから考えると、どんな能力を有した人材が足りていないのかを明確にする。経営陣や人事部だけで考えるのではなく、現場のベテランや若手社員など様々な社員に幅広く意見を聞いた方が、後々役に立つ情報が集まりやすい。

② 自社で活躍している人材の特徴を明確にする

現在自社で活躍している人材の性格や特徴、経歴などを洗い出し、共通点を明確にする。例えば、"探求心が強い"とか、"人に対して興味がある"等の性格や、"学生時代に県外に出ている"等、具体的な情報を収集し、整理する。

③ 情報を整理して人物像(ペルソナ)を作り上げる

出てきた情報を整理して、人物像を具体的にしペルソナを完成させる。

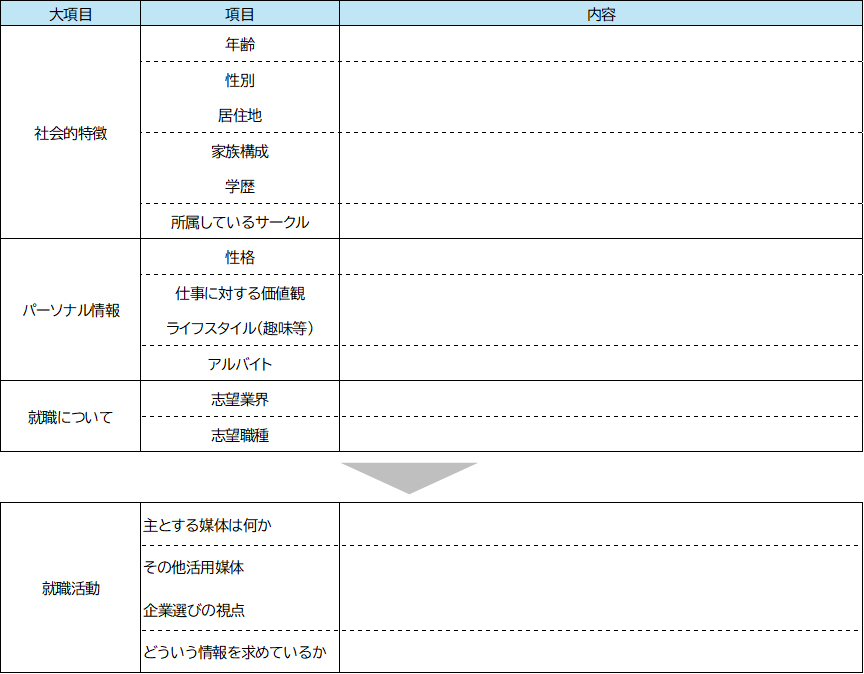

参考までに、具体的に決めていくべき項目を下記に掲載しておく。下記のように、ペルソナを設定した最後に、ではそのような人物はどのような就職活動を展開するのか?まで考えることが重要である。

【採用ペルソナ項目例】

※注意1 ペルソナ設定を細かく具体的に設定すればするほど人物像が明確になり、尖った発信ができるようになる半面、対象となる人数が減り母集団の数は少なくなる。中小企業において、母集団の数を追い求める昔の採用は今では通用しなくなっており、少ない母集団からどうやって採用しきるのか?ということの方が重要になってはいるが、あまりに少ない母集団ではそもそも対象者がいないということになりかねない。ペルソナを設定する上で、"どの程度そのような人物が存在するのか"という視点も忘れてはいけない。

全ての人に届けるのではなく、ペルソナに響くキャッチコピーをつくる

全ての人に想いを届けようと思うと、発信が抽象的になりやすい。しかし、ペルソナが明確になっていることで、キャッチコピーを尖らせることができる。例えば、就職ナビ等を見ると多く見つけることができるが、企業ページのタイトルが抽象的に自社の業種を説明しているだけで、学生にとって何の魅力も伝わらず誰も目を止めないものになっている企業は多い。

それに対して

【転勤なし!絶対に〇〇市で就職したい人必見!】

のような具体的な発信であれば、その市でずっと働きたいと思っている学生には強烈に響く。特に、ナビ等のWEB上のページはスマホで見ることが半数以上であることと、スクロールして見ることを考慮した場合、最初の一文で学生の指をとめるだけのインパクトを与えることができなければアクセス数は増えない。

①ペルソナがどんな切り口で企業を探しているか

②自社の強みは何か?

この2点から、「ペルソナに強烈に響く自社のつよみ」を洗い出し、そのつよみを採用のキャッチコピーとして打ち出していくことが重要である。

※注意2 尖っていそうで尖っていないキーワード「年間休日120日」

中堅・中小企業で、年間休日120日以上の企業はそこまで多くなく、非常にすばらしいと思う。しかし、年間休日120~125日あたりを記載している企業は非常に多くなったのと、最近は検索オプションで"休日日数が120日以上の会社"という検索項目があるため、最初から年間休日120日以上で絞って探しており、差別化にならない。ただし、130日まで行く場合は他社との差別化になる。このように、各種ナビの各企業のキャッチコピーをよく見て、最近のトレンドの確認や、自社のキャッチコピーが差別化できているか?を確認することは非常に大切である。

ペルソナが欲している情報を発信する

採用HPでも、ナビでも、採用パンフレットでも、説明会用のパワーポイント資料でも、学生目線ではなく企業が伝えたいことだけを発信している企業は非常に多い。

発信の優先順位が、「自社が発信したいこと」になっており、学生目線がどこにもない。

例えば自社のナビのページに

・難しい技術の話

・自社が求めている人物像

・過去の歴史

・当たり障りのない社風紹介

のような情報が並んでいないだろうか?果たして、自社が採用したいペルソナは上記の情報を欲しているのだろうか?上記のような、企業側が発信したい情報の一方的な押し売りでは学生の志望度は向上しない。

そもそも学生はどうやったら志望するのだろうか?どんな情報があれば志望度が高まるのだろうか?それこそ、学生ごとに違うと筆者は考えている。

企業に"わくわく"を求めている学生もいれば、企業に"安心"を求めている学生もいるだろう。または、"安定"を求めている学生もいる。答えはひとつではない。

しかし共通して言えることもある。それは、「学生が求めていることに答えることができている企業」を志望するということである。

つまり、学生への発信において、期待や疑問、悩み、不安に対しての「Answer」を発信することが企業にとって重要なのである。

そのため、どんな資料やWEBページを作る際も、まずはペルソナの求めている・知りたがっている情報を考え明確にし、その上でその内容に対するAnswerを発信していくようにしてほしい。

さいごに

最後に今回のコラムをシンプルにまとめると以下のとおりである

①ペルソナを設定する

②ペルソナに響く尖ったキャッチコピーを考える

③ペルソナの期待や疑問へのAnswerを発信する

自社の採用活動における発信が、学生に響く内容になっているか?そもそもペルソナが明確になっているかをもう一度見直し、志望度向上に繋がるWEBページや資料作りをしていっていただきたい。

本事例に関連するサービス

採用ブランディング支援コンサルティング

お客様の採用ブランディングを成功に導くために、現状認識から、施策実行、効果測定まで一貫してサポートします。

採用ブランディング支援コンサルティングの詳細はこちら

関連動画