人事コラム

エンゲージメントマネジメントのポイント

エンゲージメントを高めるために経営者・幹部層が実施すべきこと

エンゲージメントとは

エンゲージメントとは、元来、「婚約」・「約束」・「契約」・「誓約」といった意味合いを持つ用語である。一方、人事の世界におけるエンゲージメントとは、組織(企業)と個人(社員)の関係性を指し、企業の持続的成長に繋げる概念として用いるケースが大半である。社員と企業が相互に同じ方向に向かって成長していくためにエンゲージメント向上に注目する企業が増えている。

エンゲージメントに関する調査を行っているギャラップ社では、2021年に「エンゲージメントと企業業績の関係(エンゲージメントが企業のKPI(重要業績評価指標)にどのような影響があるか)」を調査した。結果としては、エンゲージメントの高いチームは低いチームより、収益性が22%、生産性は21%、EPS(株価収益率)は47%も上回っており、離職率は40%低いという結果が出ている。つまり、エンゲージメントが高まることは、企業の業績に直結するのである。

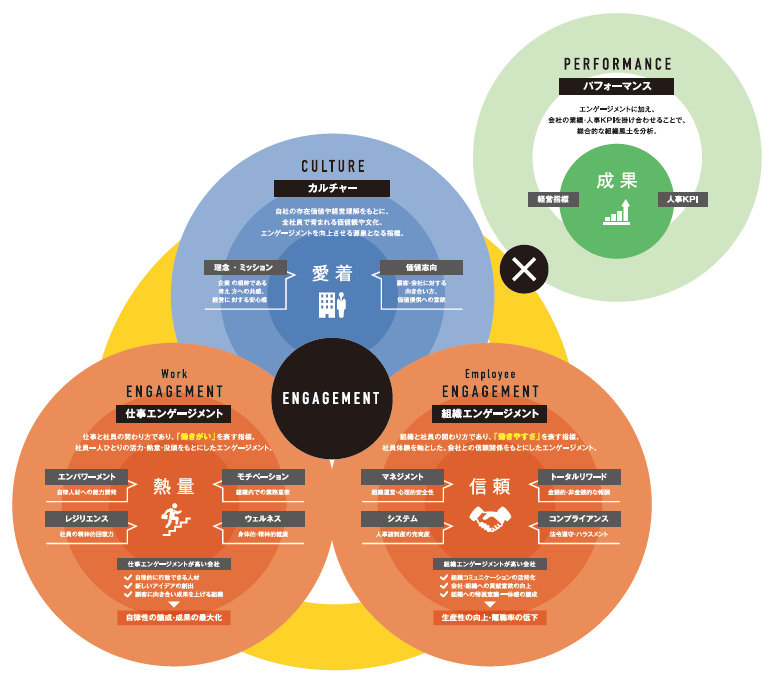

そのため、タナベコンサルティングでは、単にエンゲージメントの向上に着目するだけでなく、「エンゲージメントの向上」と「会社の持続的成長」の相関関係を捉えることこそが本質的であると考えている。また、そのエンゲージメントを3つの指標で診ていくことを推奨している。

①組織カルチャー(愛着):

エンゲージメントの源泉となる「意識的・継続的に全社員で育まれた価値観や文化」がどのように作用しているかを見る指標。理念やミッションに対する共感、顧客や会社に対する価値提供への意欲などがこれに当たる。

②組織エンゲージメント(信頼):

「組織と社員との関係性」を指し、働きやすさを見る指標。心理的安全性、人事諸制度の充実度、金銭的・非金銭的な報酬などがこれに当たる。

③仕事エンゲージメント(熱量):

「仕事と社員との関係性」を指し、働きがい(やりがい)を表す指標。モチベーション、レジリエンス(精神的回復力)、ウェルネス(身体的・精神的健康)などがこれに当たる。

図表1:タナベコンサルティングの捉えるエンゲージメントの体系図

エンゲージメントマネジメントとは

エンゲージメントマネジメントとは、エンゲージメントとマネジメントを組み合わせた造語である。エンゲージメントを向上させるために、経営層や幹部層による社員(従業員)への働きかけのことをエンゲージメントマネジメントと考える。

エンゲージメントを高めるためには、会社(経営層・幹部層)からの働きかけと、社員(従業員)からの働きかけの両方が必要であり、会社が一方的に施策をとることで高まるのではなく、社員も会社に対して働きかけを行うことが必要である。しかし、改善のステップとしては、「会社や幹部層は仕組みや環境を整え、社員はそれを十分に活用して活躍する」という流れである。そのステップを踏むことで、双方向での取り組みとなり、好循環が生まれる。まずは会社や幹部層が仕組みづくりや環境作りを行うことが求められる。

では、どのようにエンゲージメントマネジメントを行うことができるのか、それぞれの具体的手法を

①組織カルチャー(愛着)

②組織エンゲージメント(信頼)

③仕事エンゲージメント(熱量)

の3軸に沿って、お伝えする。

①組織カルチャー(愛着)の向上策

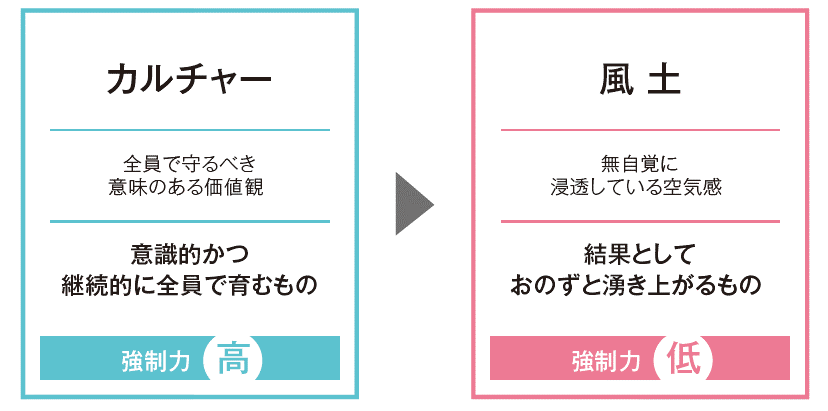

まず、カルチャーと風土の違いについて触れておく。カルチャーと風土は異なるものであり、カルチャー(文化)とは、風土の土台となるものであり、意識することで変えることができるものである。一方で、風土とは、カルチャーが育まれた結果、無自覚に浸透しているものであり、結果的に形作られたものになる。そのため、風土を意図的に形作ることは難しいが、カルチャーは意識することで育むことが可能である。【図表2】

図表2:カルチャーと文化の違い

では、具体的に何が必要であるか。方法の一つはパーパスの策定(再定義)である。創業の精神を表した経営理念は、組織の原点として時代が変わっても引き継いでいくものである。一方、パーパスは時代認識によって変えていくべき自社の貢献価値を表したものであり、「自社はどのような価値で社会に貢献するのか」を問い直すことにより新たなカルチャーを創ることができる。社員が仕事をする"意味"とは、二つに絞られると考えられる。一つは会社や組織として「仕事は社会にとってどういう意味を持つか」であり、もう一つは社員個人にとって「その仕事は自分にとってどういう意味を持つのか」ということである。パーパスとは、自社が社会に貢献する価値であり、前者を指す。そこで重要となるのが、前者と後者を結び付けることである。方法としてはいくつかあると考えるが、例えば、パーパスを構築する際に社員参加型で検討し、会社の貢献価値と自身が追求したい姿を構築したり、パーパスを構築した後に社員個人の立場でパーパスに対する自身の目指す姿を検討する場を設けたりすることが考えられる。カルチャーはいきなり培えるものではないが、まずは自社の貢献価値を定義し、社員と目線合わせすることでようやく育むことが可能になると考える。

また、経営者や幹部層の皆さんは、メンバーのことをどれくらい知っているだろうか。メンバーの性格や何をしたいのか、何をやりがいとしているのか、即座に答えられる方はどれくらいいるだろうか。先述した社員が働く意味の後者「その仕事は自分にとってどういう意味を持つのか」をパーパスと結びつけるためには、社員一人ひとりを知ることが必要となる。弊社が実施している幹部層向けの研修において、「特定の部下を1人想定して、良いところを羅列してほしい」と言うと、ほとんど出てこないことが多い。メンバーのことを知らなければ、エンゲージメントを高めることは難しい。自社の人材にはどのような強みがあり、何をしたくて、何にやりがいを感じるのかを知り、そのような人材が自社で活躍できるような企業にすることが必要となる。さらには、活躍している人材の共通点を考えることこそが、わが社で培うべきカルチャーともなりうる。まずは自社の人材を知ることが必要であると考える。

②組織エンゲージメント(信頼)の向上策

組織エンゲージメントにおいては、会社が仕組みを整えて「働きやすさ」を追及できるかが重要となる。トータルリワードの設計や、職場環境の整備などが挙げられる。

トータルリワードとは、金銭的報酬(月給・賞与など)だけでなく、仕事のやりがいや福利厚生、職場環境といった非金銭的報酬までを含めて社員のモチベーションを高める仕組みである。非金銭的報酬は、知恵と工夫次第で設定することが可能である。

例えば、サービス業のA社には、「プロポーズ休暇」という休暇が存在する。土日を含めたシフト制の勤務体系のため、パートナーとうまく休みを合わせられないという社員の声が発端となってスタートした施策である。パートナーにプロポーズする日は休暇を取ることができ、万が一断られてしまった場合は翌日も休んでよい。この制度を通じて社員は、休暇というリワード(報酬)を得られるのと同時に、「自分たちの会社はこういった思いを大切にしてくれている」という心理的なリワードを得ることもできる。

上記のような施策や職場環境の改善策は、実際の社員の声から生まれることが多い。無記名のアンケートなどを行い、出てくる意見を参考とすることも一つである。もちろん出てくる意見すべてが有益なアイディアであるとは限らず、不満や理不尽な要望である可能性もあるため、すべてを採用することはできない。しかし、重要となるのは、どんな意見でもいえる環境や場を設けることである。組織内で意見できる、何を言っても大丈夫だという意識を高めることである。

タナベコンサルティングで実施している「Engagement KARTE」においても、自由記述欄を設けており、建設的な意見から会社への要望など様々な意見が出てくる。すべてを取り入れて改善するのではなく、「そのように感じている・考えている社員がいる」という事実として捉え、部分的に取り入れたり何か施策を実施する際の判断材料としたりする。そのため、社内で自由な意見を吸い上げる機会としてサーベイを活用することを推奨する。

③仕事エンゲージメント(熱量)の向上策

仕事エンゲージメントにおいては、経営層または幹部層が、社員の「働きがい」を引き出せるかが重要である。仕事(日々の実務や業務)に対する充実した心理状態が「働きがい」に繋がる。そのためには、主に3つの要素(①自律性 ②有能感・達成感 ③周囲との関係性)が必要であり、その3つを充足させるためには、マネジメントが鍵となる。「管理・指示・統制」というこれまでのマネジメントの考え方ではなく、社員一人ひとりと向き合い意欲的に働けるように「支援」するマネジメントが求められる。例としては下記のとおりである。

①自律性を促す:各個人の本来持っている力を発揮できるような仕事の分担や、弱みをカバーするサポート。

裁量権を渡して随時進捗を確認する。

②有能感・達成感を与える:強みを生かした仕事を任せて成功体験を積ませる。全社員にチャンスのある表彰制度を整備する。

③周囲との関係性の構築:各個人の特性を把握するために実施する1on1。対話の機会を設ける(雑談を良しとする)。

しかし、上記のようなマネジメントはいきなり実行できるものではなく、経験はもちろん知識も必要となる。それを培うためには、会社(経営者)として研修の機会を提供したり、成功事例を社内で共有したりするなどの、会社としての働きかけが必要であると考える。

エンゲージメントマネジメントを行うための第一歩

各エンゲージメントの向上の対応策を記載したが、まずは自社の現状を正確に知ることが必要である。現状が分からないまま対応策を打つと、本当の課題が解決できるかは分からない。エンゲージメントマネジメントを行うためには、まず自社のエンゲージメントが高いのか低いのか、どのような面で課題があるのか、を明確にしてから対応策を決めることを推奨する。ギャラップ社が公開しているエンゲージメントを測る質問が公開されているため、それを活用することも可能であるが、タナベコンサルティングでもサーベイをご提供している。

タナベコンサルティングで実施している「Engagement KARTE」では、自社のエンゲージメントの状態を定量的に把握し、さらに特に何を重点的に取り組むべきかを示すことができる。現状が分かっても何から手を打つべきかが分からない状態になることがよく見受けられるが、タナベコンサルティングでは影響度と重要度の高さから何から取り組むべきかを判断している。

ぜひ、自社のエンゲージメントの現状を定量的・定性的に把握し、課題点に対する対応策を効果的に打つことを検討いただきたい。

本事例に関連するサービス

Engagement KARTE

(エンゲージメントカルテ・エンゲージメントサーベイ)

人的資本投資において重要となる指標を明確化し、人的資本経営の推進と企業価値の向上をサポートします。

Engagement KARTE(エンゲージメントカルテ・エンゲージメントサーベイ)の詳細はこちら