キャリアや役職、年齢等にかかわらず、役割を設定し、その役割の大きさに応じて等級や給与を決める等級制度

ニーズが高まる人事処遇制度の再構築。その理由とは

人事処遇制度に関する弊社への問い合わせが一昨年あたりから急激に増加している。その背景は大きく3点ある。

1点目は「離職者による人材不足」

離職者が後を絶たず、また採用が思うようにできず慢性の人材不足で制度を変更して歯止めをかけたいケース

2点目は「新卒初任給の高騰」

採用難から新卒社員の初任給が年々増加し、世間水準や同業との比較で上げざるを得なく、既存社員との給与逆転を改善したいケース

3点目は「中途採用の処遇」

中途採用者の給与が時価になっており、現制度の給与体系では他社との競争に勝てず採用ができないケース。こういった理由から、人事処遇制度を改訂し、社員の採用や定着、エンゲージメントの改善につなげたいと考えている。

ハイブリッド型人事制度とは

今回は最近のトレンドでもあるハイブリッド型人事制度を紹介したい。

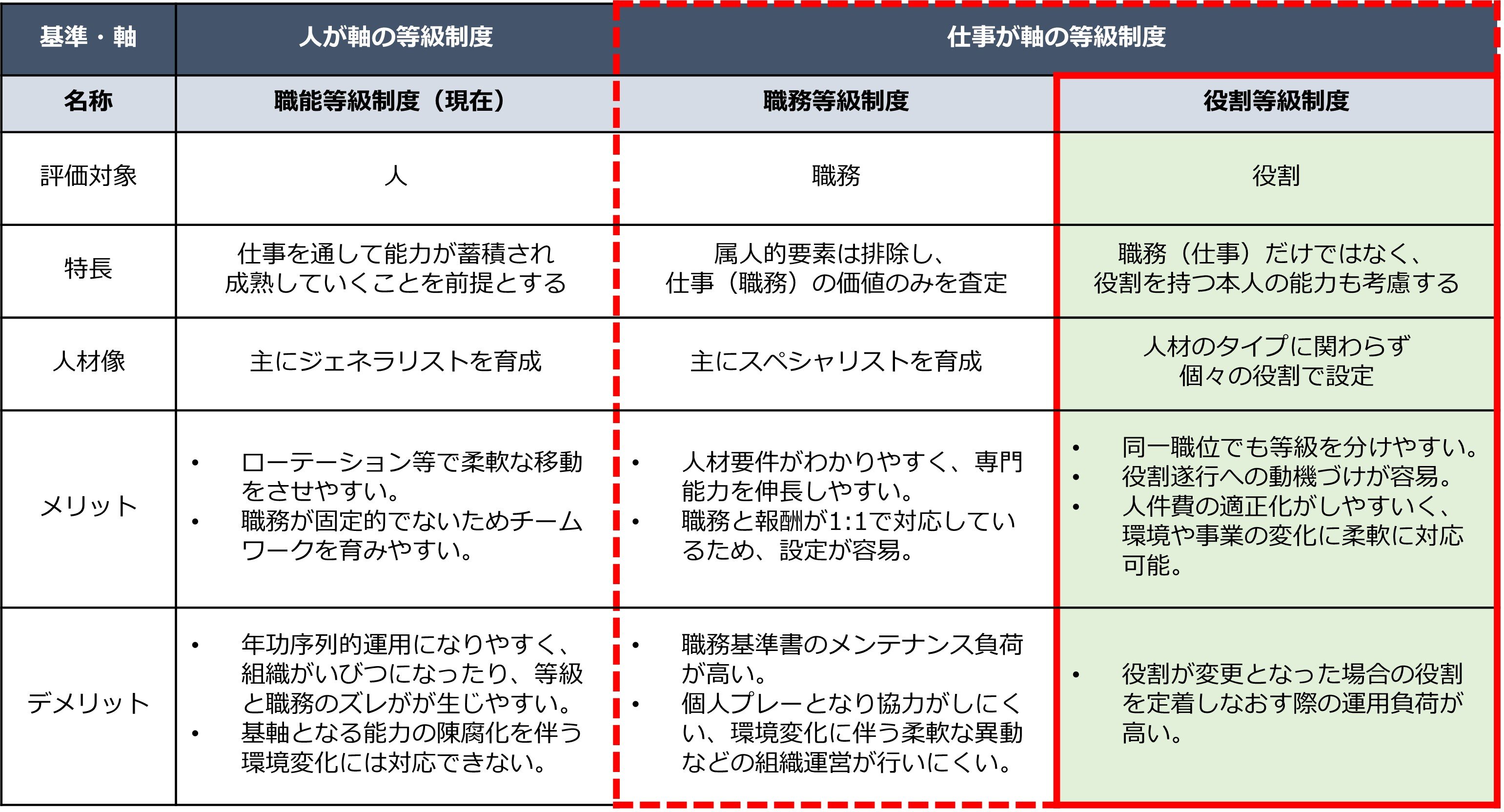

ハイブリッド型人事制度とは「役割等級制度」とも呼ばれ、職務(仕事)軸だけではなく、役割(使命)も考慮している。『等級制度における"メンバーシップ型"の「職能資格制度」の良いところと"ジョブ型"の「職務等級制度」の良いところを組み合わせた制度のことをいう。

"メンバーシップ型"とは多くの日本企業で導入されてきた制度であり、年功序列的な要素が強い。

経団連も推奨している"ジョブ型"とは欧米や外資系企業で多く導入されている制度で、仕事に人をつけていく考えの制度である。もちろんどちらの制度にもメリット・デメリット、特徴がある。

大手上場企業を中心にジョブ型の制度を導入する企業が増加しているが、まだまだ中堅、中小企業では運用しにくい課題も残る。

どれが良い制度かという観点ではなく、自社の目指す方向性(ミッションやビジョン)を踏まえ、どの制度が最適であるかを検討することが大切である。

ハイブリッド型の設計事例

最近の経営課題解決に向けタナベコンサルティングではハイブリッド型人事制度を推奨するケースが多い。その事例を3つ紹介する。

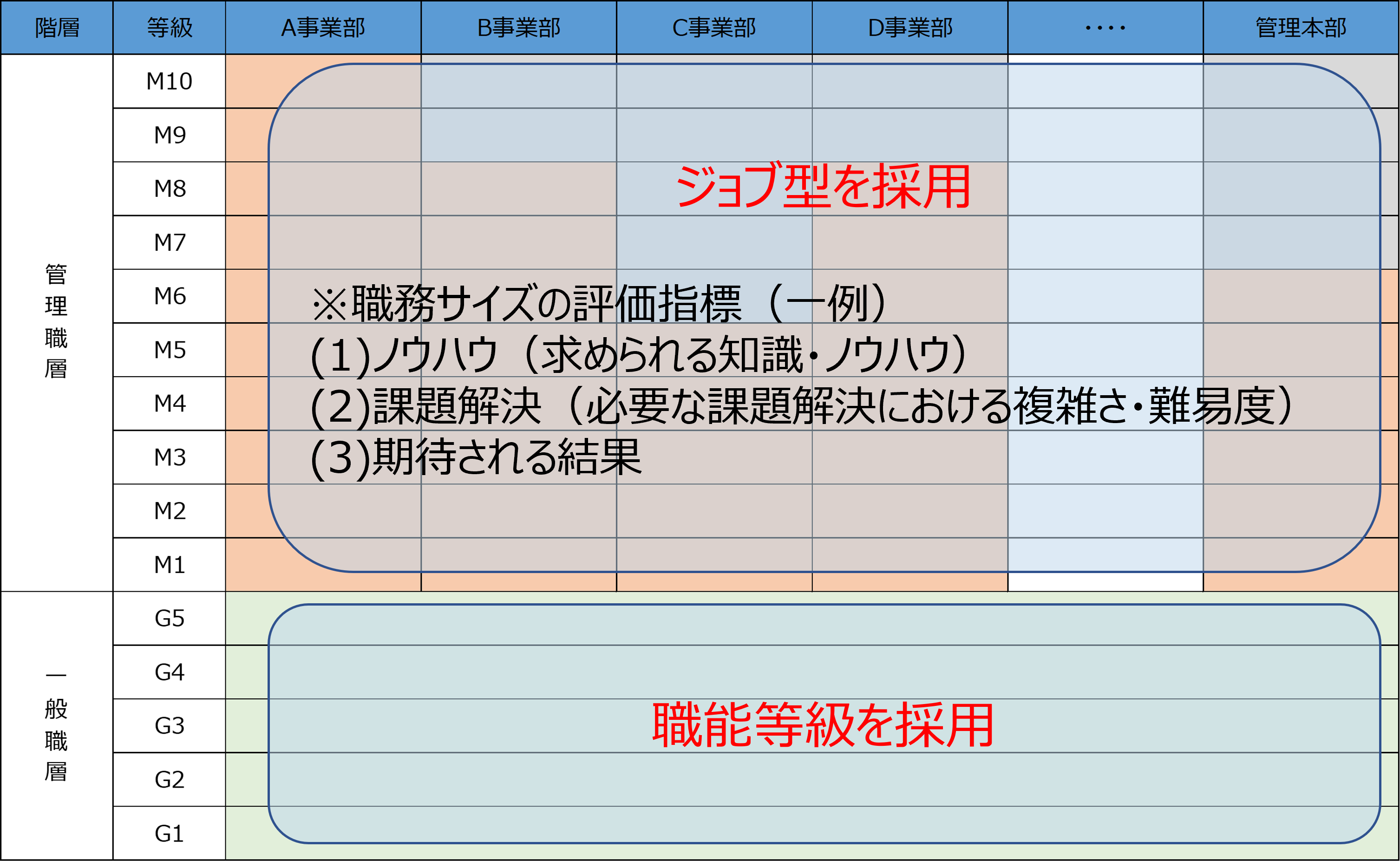

1つめの事例:階層で分けるケース⇒

一般階層は職能で運用し、ジョブローテーションにより、 適性のあるジョブを見つける。

管理職層はジョブ型(職務)に移行し、人件費の適正配分を行う

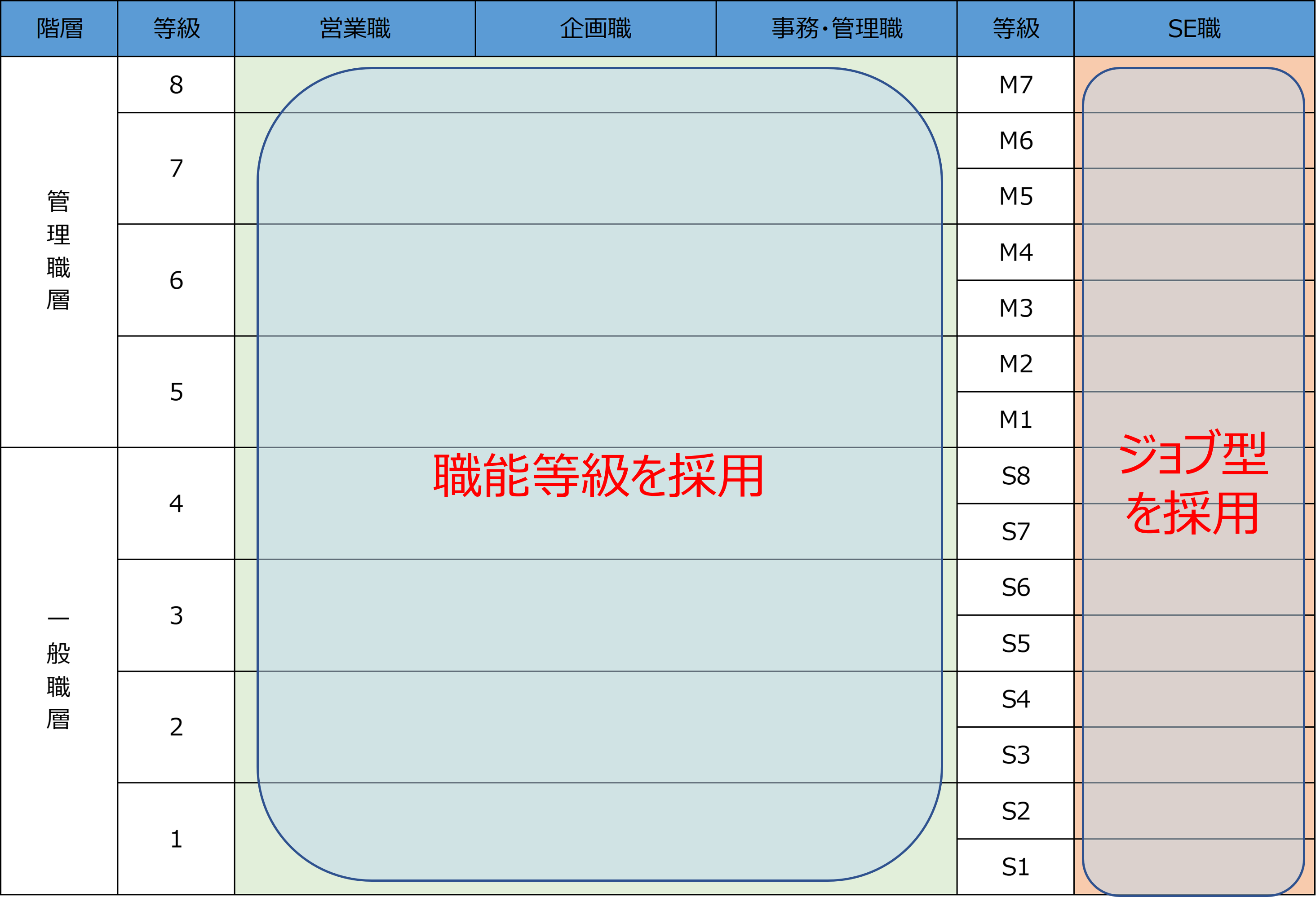

2つめの事例:職種で分けるケース⇒

高度な専門性を発揮する研究職、SEや設計などはジョブ型によりスペシャリストの育成につなげる。

それ以外は職能で運用し、ゼネラリストを育成していく。

3つめの事例:昇格要件としてジョブを採用する⇒

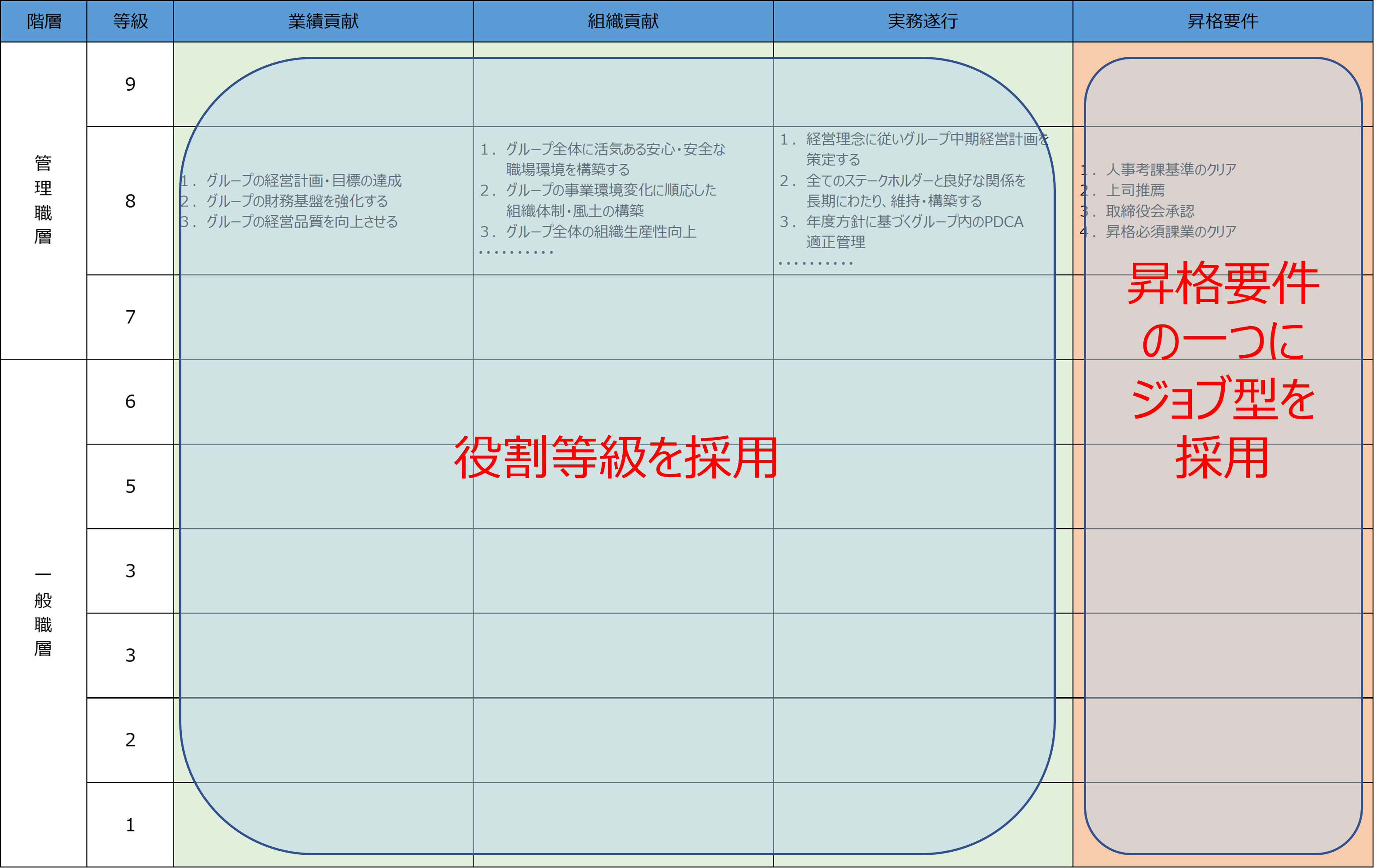

等級制度は役割等級を採用し、昇格にジョブ(職務)を活用する。上位等級のコアとなる職務を遂行する

能力があるかどうかをジョブレベルで判断する。

さいごに

3つの事例を紹介したが、ハイブリッド型人事制度がすべてを解決する万能薬ではない。

人事処遇制度は制度2割、運用8割とタナベコンサルティングで申しているが、制度がうまく機能していないのは運用面での失敗がほとんどである。

その失敗のほとんどは、同業種で再構築した制度を参考に自社に当てはめほぼ同じ制度を導入してしまうためである。

業種が同じであっても働いている社員の価値観もキャリアも違う。

だからこそ、人事処遇制度は運用面を考え、1つ1つ丁寧につくりこんでいく必要がある。経営陣の思いを入れていく。

シンプルかつ透明性、公平性、納得性をいかに担保できるか、社員の成長とエンゲージメント向上にどうつなげていくか

という視点も大事なポイントとなる。人件費を抑制した制度では採用が極めて困難な時代に突入している。

採用ができない(選ばれない)企業は今後、淘汰されていくだろう。

この課題を解決したコンサルタント

タナベコンサルティング

マーケティング&マネジメントDXコンサルティング

ゼネラルパートナー浅井 尊行

外資系ホテル並びに外食産業で部門マネジメント、プロモーション施策、店舗統括、新店舗立上げを経験し当社へ入社。「ビジネスパートナーとしてクライアントの迷いを断ち切り、孤独感を和らげること」を信条とし、ミッション・ビジョン・中長期経営計画の構築並びに実行推進まで『コンセプト&オペレーションのマッチング』をコンセプトとしたコンサルティングを展開する。ビジョン達成に向けた社内研修も企画から携わり、推進している。

- 主な実績

-

- 中長期ビジョン策定

- MVV推進体制構築

- 後継体制構築

- 経営幹部育成

- ミドルマネジメント育成

- コミュニケーション チェーン構築

- 中期経営計画×プロモーション×オペレーション施策の合理的設計

- DXビジョン構築

- デジタル戦略マップ構築

- デジタル人材育成計画策定

- 営業DXシフト

- 人事制度再設計

- 人事考課制度再設計

- 考課者訓練

経営者・人事部門のためのHR情報サイト

経営者・人事部門のためのHR情報サイト