目に見えづらく、効果を実感しづらい要素である

組織カルチャーだからこそ、真摯に向き合う意味がある。

組織カルチャーとは

組織カルチャー(文化)とは、「意識的・継続的に全社員で育まれた独自の価値観や行動基準」を指し、これまでにメンバー間で積み上げられてきた行動や言動および習慣によって形成される。

また、各社の上位概念であるパーパスやMVV(ミッション・ビジョン・バリュー)とは似て非なるものであり、各部門単位やチーム単位で独自に育まれていくケースも多く、比較的小さな小集団単位で形成されやすい特徴がある。

当然、納得性高く育まれた組織カルチャーは組織に一体感を醸成し、組織力の向上や生産性の向上に起因する極めて重要な経営テーマである。

昨今、多くの企業が組織カルチャーへのアプローチに関心を寄せている半面、誤った解釈をしているケースも散見されるため、本稿では、順を追って解説していきたい。

文化(カルチャー)と風土の違い

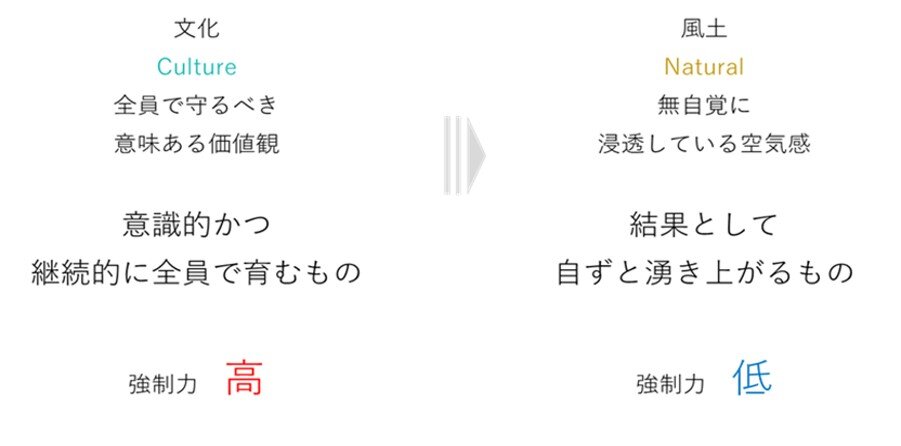

組織カルチャー(文化)へのアプローチを考えるうえで、大前提として、押さえていただきたいのが、文化と風土の違いである。

よく、クライアントである経営者や人事責任者の皆様から、"うちの会社は風土が良くない"といった話を聞かせていただくことが多い。

ここで押さえていただきたいのは、風土は何もせずに勝手に育まれていくモノではないという事である。

風土の背景には必ずと言って良いほど、文化(カルチャー)があり、その文化を自分たちが誰よりも大切に育んだ結果として風土が形成されるのである。

風土とは、無自覚に浸透している空気感のようなもので、結果的に自然と湧き上がってくる場合が殆どである。

当然強制力は低い。それに対して、文化(カルチャー)とは全社員で守るべき意味ある上位概念(信念や価値観)であり、意識的かつ継続的に育んでいくものであり、強制力は高い。

このことを踏まえて、自社のカルチャー(文化)にアプローチしていただきたい。

組織カルチャーへのアプローチ

組織カルチャーへのアプローチにおいて大切なのは、独自性・追求性・納得性の軸で自社(ないしは自部門)独自のカルチャーを表現できているかどうかである。

・独自性とは、「自社らしさ」であり、自分たちの持ち味や個性を存分に発揮できるかどうか

・追求性とは、自社のメンバーとともに追求していく意味がある概念や世界観であるかどうか

・納得性とは、得を内に納めるように、メンバーが腹落ちしているかどうか

これを踏まえて、自社オリジナルのカルチャーを明文化いただきたい。

A社では、毎年の方針策定と合わせて、20XX年度カルチャーというカタチで自社のカルチャーを毎年明文化されている。

このカルチャーは企業内にあるあらゆる規律や制度が存在する中で、一番強制力が強く、判断基準としてのプライオリティ(優先順位)が高い存在として位置づけられているため、結果的に組織のベクトル統一にも役立っている。

また、B社では、会議やミーティングの議論がに詰まった際に、理念やビジョンと合わせて、我々のカルチャーに合っているかどうかのすり合わせが行われている。ゆえに、個人対個人の対立は殆ど発生しないような土台ができているのである。

さいごに

組織カルチャーは1日にしてならず。である。

組織カルチャーが各社の風土となって、無自覚に浸透していくには少々時間のかかるテーマであり、目に見えづらい要素であるため、効果を実感しづらいのが実際のところである。

これといった秘策はあまり存在せず、1日1日の積み重ねが何より大切であり、自社(自部門)において、「これだけは譲れないという想い」をどれだけのメンバーを巻き込んで明文化できるかがポイントである。

関連情報

この課題を解決したコンサルタント

タナベコンサルティング

HRコンサルティング事業部 エグゼクティブパートナー浜西 健太

- 主な実績

-

- 大手IT業:人事制度再構築コンサルティング

- 大手建設業:人事制度再構築コンサルティング

- 大手卸売業:人事制度再構築コンサルティング

- 中堅美容業:人事制度再構築コンサルティング

- 中堅介護福祉業:人事制度再構築コンサルティング

- 中小製造業:中期ビジョン策定コンサルティング

- 中小サービス業:マーケティングコンサルティング

- 中小製造業:マーケティングコンサルティング

- 中小サービス業:採用コンサルティング

経営者・人事部門のためのHR情報サイト

経営者・人事部門のためのHR情報サイト