一般企業と異なる特殊な問題

独立行政法人や公益法人といった公益性の高い組織から、人的課題についての相談が急増している。その多くが、採用の難化(徐々に減る応募)、優秀人材の離職率や休職率の上昇、管理職不足である。この問題意識は何も珍しい話ではなく、一般企業においても言えることである。しかし、コンサルティングを行う中で見えてくる真因についてはかなりの特殊性があると捉えている。

1.課題解決思想に一貫性がなく、人的資本戦略のストーリーが見えない

独立行政法人や多くの公益法人の特性の一つが、担当者の異動が定期的にあるという点だ。ジョブローテーションを否定するわけではないが、担当者の異動は課題認識を断絶してしまうというリスクを内在している。また、この異動や出向は役員・理事にも発生する。ある役員の号令のもと動くが、異動されると沈静化するといったケースを耳にする。

この短期タームでの変動は、人に関する問題解決を難しくするポイントだ。なぜなら人の問題は人材フロー(採用→配置・異動→評価→育成→退職)それぞれの中で発生し、絡み合っているため、およそ1年から2年程度では解決できないからである。制度は変えることができても、成果が出るのは3年から5年以上。長期的な視野で向き合うべき課題に対して、体制が追い付かず、対症療法的でその場しのぎになってしまう点は否めない。

人的資本経営とは、人材を「資本」として捉え、その価値を最大限に引き出すことで、中長期的な企業価値向上につなげる経営であり、やはり中長期的なストーリーを持って対策にあたることが望ましい。

2.人材マネジメントシステムのプラットフォームである人事制度が現状とミスマッチ

次に多いのが、人事制度が5年~10年以上更新されていないということだ。そもそも5年~10年経てば人の考え方も変わり、仕事の内容も少しずつ変わってきている。評価のポイントがずれると、処遇の適正性が疑われるのである(いわゆる納得感がない)。また、転職が当たり前である現状に対し、年功序列型で10年から15年以上経たないと給与が上がらないという制度であると、隣の芝は青く見えるという現象が発生する。

ただ、ご注意いただきたいのは、職員や社員の話を聴くと、組織の特性上、給与が一般企業より劇的に上がることはないと自覚しているケースが多い。彼ら、彼女らが何を問題として捉えているかというと、評価が処遇に連動せず、頑張る人とそうでない人にほとんど差がつかない、ということに違和感を覚えている。単線型でキャリアが見えない、上に上がりたくても上がれない、ラスパイレス指数や周囲との足並みをそろえるため、劇的な賃上げはできない等の問題も確かにある。しかし、評価と処遇の連動が薄い、もしくはないことが根本的な課題であると考える。

3.育成体系がなく、場当たり的な研修により管理職候補が生まれない

管理職不足はどの企業においても問題である。しかし、これまで独立行政法人や多くの公益法人では管理職ポストを出向者等で補充するケースが多く、あまり問題として顕在化してこなかった印象がある。

この状況に変化が生じている。出向元にも管理職不足、管理職候補が不足し、出向させる余裕がなくなってきているということだ。そうすると自組織の中で管理職を生み出す必要性が出てくるが、待っていてそう急に出現する者ではない。採用市場においてもマネジメント経験者の市場価値が非常に高くなっていることがその証左であろう。そのため、各ステージにおいて適切な教育を実施し、育て上げる育成能力が求められるのである。必要なポストに就くことができる候補者は何人いるのか、これが持続的な成長をする組織のキーポイントである。しかし、コンサルティングの現場でよく伺うことは、研修の多くを外注化しており、あまり管理されていないということだ。これは外注に問題があるというわけではない。各社かなり品質の高い教育サービスを提供し、Webなど、学ぶ機会もかなり身近になっていると言えるだろう。問題は、組織としてその人材にどうなって欲しいか、どんな素養をいつから身に着けさせるか、そのためにどういう研修や育成サポートをするかという育成ストーリーがなく、外注先と共有できていない点にある。こうなってしまうと、管理職になれるか否かは本人の努力次第という非常にリスクを抱える結果となってしまう。

解決の第一ボタン

人材ビジョン・人事ポリシーのストーリーづくり

これらの問題は、"人"に関する考え方が明確化していない点にある。人はある意味最も不確実性が高く、場当たり的な対応ではさらにそれに拍車をかける。トレンドに乗りすぎると現存するメンバーとのギャップが生まれてしまう。ではいかにして考え方を整理するか、確認したい。

1.人材ビジョン(求める人材像)は明確であるか?

検討の第1ステップは、人材ビジョン(求める人材像)の明確化である。組織の使命を果たすため(業務を遂行するため)、どんな人がマッチするだろうか。ある特定のスキルを持つのか、もしくはその土台となるコンピテンシー・特性がある人材なのか。どういう志向性がマッチするのか。これを一般化した言葉ではなく、生々しく検討することが重要である。非常に概念的な話になるが、これがないとどういう評価にすべきかが定まらない。また、定まったとしてもかなり限定的で、ある特定の集団にしかはまらないという状態となる。

2.人事ポリシー(考え方)の整理

次に行うべきは、その人材をどう輩出するかの考え方を人材フロー(採用→配置・異動→評価→育成→退職)に合わせて整理することである。例えば、採用で考えてみる。Aという素養を持つ人材が必要であるならば、それは新卒採用で充実させるのか、中途採用中心で充実させるか、もっと言えば第2新卒採用で充実させるのか。評価はどうしようか。Bという人材を、成果だけを見て評価するのか、プロセスも評価に入れるのか、発揮はできていないが過去にあると判断したスキルも評価するのか。給与はどう払うか。わが社は基本的に投資と捉え、若手の頃から高めの給与水準にしよう、もしくはきちんと成果が出てから報いるため、若手の頃は低めで、能力を得ると思われる30代後半から高めに設定しようなど。

こう見ると、考えるべき、確立すべきものは多様だ。ここを飛ばして制度化するケースがあるが、この考え方が固まっていないと、「制度自体の整合性」を合わせるだけの設計になり、本来やりたいことが達成されないという結果になる。ルールはできたが、「いまいちしっくりこない」と感じるとこのケースに陥っている可能性が高い。

3.ストーリーを組み上げる

人材ビジョン・人事ポリシーが確立されたのち、いつまでにどこまでやるかをタスクベースで落とし込むことで、ストーリー性を持ったロードマップが確立される。ストーリー性は、これをやるべきだと見た人すべてを巻き込む求心力の源になる。この納得感が施策の継続性を担保し、最終的には一貫性につながるのだ。このロードマップは3年ほどで組み上げることを推奨したい。

「ストーリー性を持つ」という効力は、独立行政法人や公益法人でこそ発揮される。冒頭で記載した通り、異動があるのが特性であるが、方針としてやると決まったことはやり切ることも特性としてある。ストーリーがあれば、後任者がこれまでの背景をキャッチアップすることが容易であり、意図を理解することが可能になる。まさに人的資本戦略が完成されるのである。

本質を捉えた施策を講じる

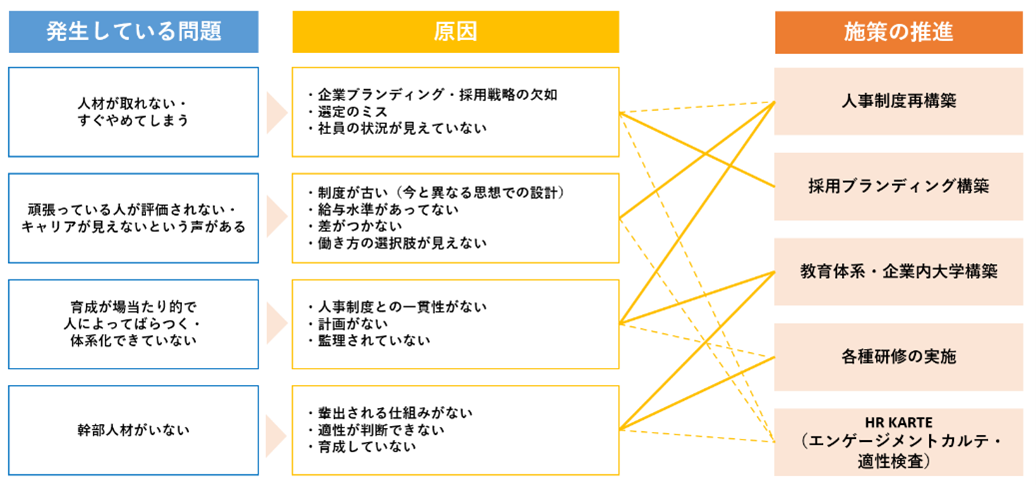

最後に、抱える問題別のソリューションマップを掲載する。

発生している問題に対し、想定される原因とその対策についてまとめている。こう見ると、問題と改善施策もかなり多様であることが窺える。

【図表① ソリューションマップ】

対策を検討するにあたっては、発生している問題と原因がなんであるのかの見極めに注力いただきたい。ここがずれてしまうと、効果が半減してしまう。

タナベコンサルティングは、経営テーマ全般にアプローチできるビジネスドクターを標榜している。ビジネスドクターとは、ソリューションありきではなく、クライアント固有の症状を見極めた上で、真因に対して対策を処方するというアプローチをとることを示している。そのため、経営全般を診察するチームコンサルティングや、組織全般を診察する組織・人事ドックというコンサルティングも実施している。ぜひ参考にしていただきたい。

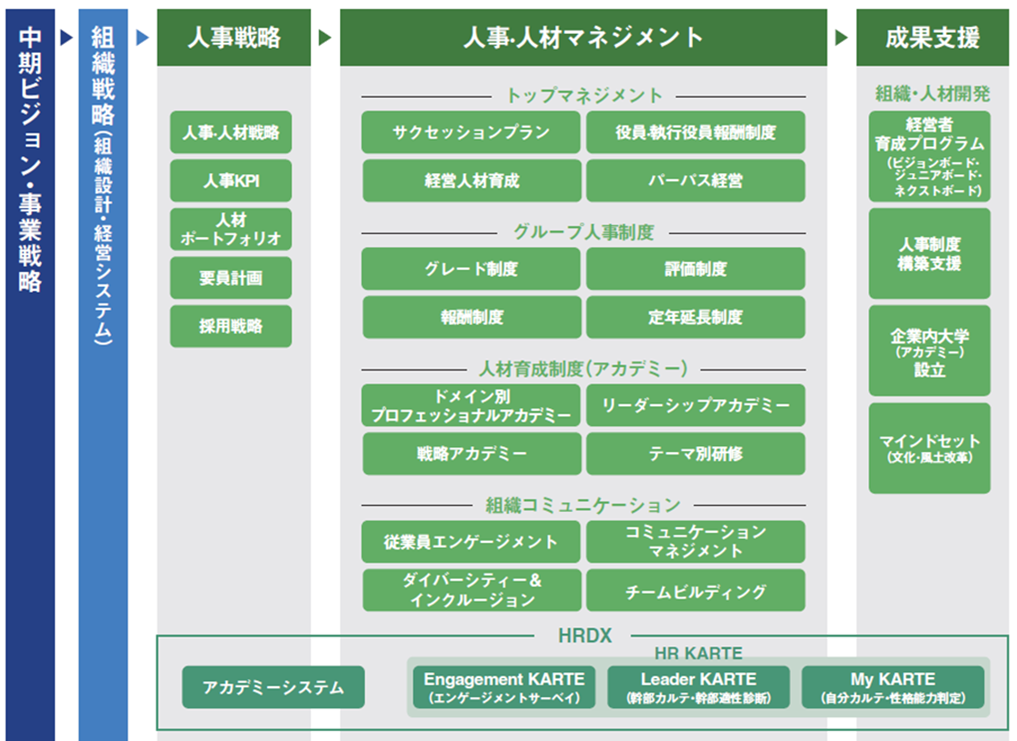

【図表② HR領域におけるサービスの全体像】

この課題を解決したコンサルタント

タナベコンサルティング

HRコンサルティング事業部

ゼネラルマネジャー大木 悠佑

新入社員から経営幹部まで、階層別セミナーの企画・運営を数多く手掛ける。製造業・建設業・運送業・サービス業等、様々な業界の人事制度の再構築支援、社内教育制度構築にも携わり、HR領域におけるコンサルティングを中心に多くの企業の人材活躍・人材育成に貢献している。

- 主な実績

-

- 経営/マネジメント体制構築支援 (サービス業、卸売業、製造業、物流業)

- 組織/人材戦略構築 (不動産業、上場サービス業、toG)

- サクセッションプラン構築 (情報サービス業)

- 人事制度再構築支援 (人材派遣業、建設業、運送/物流業、上場製造業、上場情報サービス等)

- 中期ビジョン/中期経営計画の策定・推進支援 (製造業、卸売業、技術サービス業)

- ブランディング構築支援 (卸売業、製造業、サービス業)

- 新規事業開発支援(不動産業)

- 店舗マネジメント支援(サービス業)

- SDGs戦略構築支援(サービス業)

- 教育体系構築支援(上場建設業)

- ジュニアボード(上場製造業、物流業)

- 階層別教育 (新入社員、2年次、3年次、新任管理者、幹部、役員)

経営者・人事部門のためのHR情報サイト

経営者・人事部門のためのHR情報サイト