人事コラム

決算賞与とは?

決算賞与のメリット・デメリット、決めるポイントを解説

ボーナスとの違いや決算賞与の決め方について解説

決算賞与とは

近年、採用力強化や最低賃金の引き上げに伴い、賃金体系を見直す企業が増えている。月給と賞与のバランスや昇給スピードなどを調整し、より会社が求める行動や成果を発揮した社員に報いることで社員のモチベーションの向上を目指している。

その中で企業の成長と従業員のモチベーションを高める手段の一つに「決算賞与」がある。

決算賞与は通常の賞与とは別に、企業の業績に応じて支給される報酬であり、利益を社員に還元することで社員全員に業績を意識させるきっかけとなり、組織の一体感にもつながる効果がある。

【ボーナス(賞与)との違い】

ボーナス(賞与)と決算賞与は、どちらも業績に応じて社員に支給される特別な報酬であるが、その性質や支給基準などにいくつかの違いがある。

ボーナスは通常年に1~2回定期的に支給している場合が多く、業績と連動しつつも基本的には基本給や役職手当などを算定基礎に、評価による係数を乗じて支給される。

一方、決算賞与は業績との関連が強く、企業の利益が一定水準を超えた場合に、あらかじめ企業の定めたルールのもと支給される。つまり賞与は評価により支給額は異なるものの、一般的には支給されるものであり、決算賞与は業績が水準を越えない場合は支給されないこともある。

そのような性質の違いから、本コラムでは決算賞与を適切に決めるためのポイントとその注意点について解説する。

決算賞与のメリット・デメリットについて

まず、決算賞与のメリットについて紹介したい。

①社員のモチベーションアップ

業績目標を達成した際に社員に還元されることで努力が報われたと感じやすくなる。また具体的な指標を開示することにより社員の業績に対する意識が高まる。

②チームとしての一体感を育む

業績目標や支給条件が明示されている場合、全社員が共通の目標に向かって努力するため、チームワークを育む動機づけにつながる。

➂固定費の抑制につながる

一般的な月給や賞与とは異なり、業績が目標を下回る場合は支給を抑えることができるため、固定費を抑えることが可能となる。

一方で、決算賞与は以下のようなデメリットが上げられる。

①公平性の問題

業績賞与の支給額を一律にした場合、個々の貢献度を反映しないため、公平性に差が生じる可能性がある。

②不安定性の問題

業績目標を達成しない場合、支給金額が下がる為、頑張っても報われないと感じる可能性があり、社員の不平や不満につながる可能性がある。

➂内部留保の減少

利益を社員に分配し過ぎた場合に将来の設備投資計画への影響や業績が悪化した場合に内部留保が不足する可能性がある。

上記のメリット・デメリットを踏まえ、決算賞与を支給する場合は、長期的な視点で業績目標の基準を設定することが重要である。また支給ルールの明確化、透明性を保つことで社員の納得感のある制度の運用が可能となる。

決算賞与の支給パターンと注意点

業績賞与を支給する指標として、経常利益や税引後当期純利益から目標基準額を設定する場合が多い。

例えば経常利益率8%を上回った場合や経常利益額が5億円を超えた場合に支給するなど、具体的な目標数字を設定し支給することが多い。

支給パターンの例として以下3点紹介したい。

パターン①「社員に一律の金額を支給する」

等級や役職に関わらず一律の金額を支給するパターンである。平等性が高い一方で貢献度の違いに対する不満が生じる可能性がある。

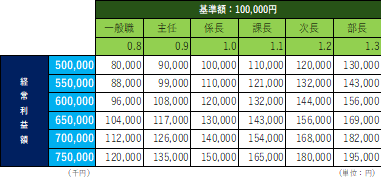

パターン②「業績賞与の基準額を設定し、等級に応じて係数をかけて支給する」

等級によって職務の範囲や成果に対する価値発揮度合いを考慮し、基準額に対して等級ごとに定めた係数をかけて支給する。社員の納得性が高いが下位等級と上位等級で賃金の差が広がる可能性がある。

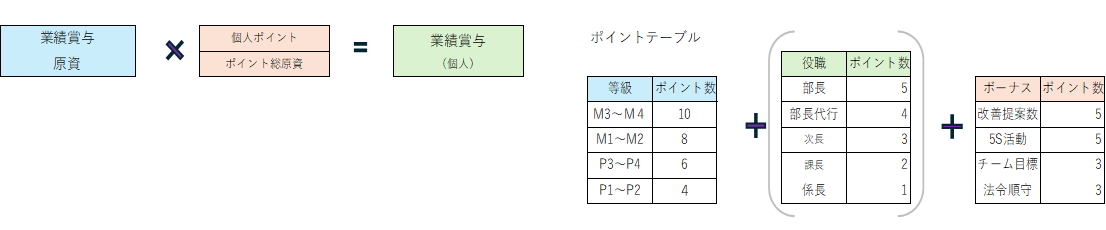

パターン➂「業績賞与の総原資をポイント制を用いて支給する」

業績賞与の総原資を決め、等級や役職などにポイントを定め、業績賞与原資×(個人ポイント/全社員のポイント)によって支給する。能力や責任度合いにより、個別に報いることが可能であるが、ポイントの設定基準が曖昧な場合、不満に繋がる可能性がある。

まとめ

決算賞与は、業績目標を社員に浸透させ、利益を分配することで企業と社員の成長を促す制度である。

しかし、業績賞与の決定ルールが不明確であったり、不公平感を生むような運用が行われると社員の不平や不満につながる可能性がある。

タナベコンサルティングでは金銭面だけではなく、非金銭的な報酬(やりがい・達成感・職場環境)など総合的に整えることで、社員のエンゲージメントを高め、持続可能な成長を促すことができると考えている。

本事例に関連するサービス

関連動画

関連情報