1.デジタルマーケティングで成果が出ない

BtoBビジネスにおけるマーケティングモデル(BtoBマーケティング)はここ3年で一気に進化をしてきました。デジタルマーケティングは、仕組み化し、軌道に乗ってくることで、「365日24時間稼働の営業パーソン」として、ターゲットマーケットからの引き合いを安定供給してくれる仕掛けと言えます。しかし、現場では、Webサイトからの問い合わせ件数、獲得したリードからの成約数、そして投資対効果といった、デジタルマーケティングの成果が出ていないといった声をよく聞きます。本コラムでは、タナベコンサルティングが提唱する、DX戦略の推進上で押さえるべきポイントと、乗り越えるべき壁について、「マーケティング」の切り口から解説をしてゆきます。

2.マーケティングモデルのデジタル化

(5つの押さえるべきポイント)

| 5つのポイント | 概要 |

|---|---|

| 導入価値を知る | デジタルマーケティングで 「何ができるのか?」を押さえる |

| 導入価値の先に得られる付加価値 | 導入後の「光」と「影」を可視化し 対応策を決めておく |

| DXの目的を明確化 | デジタルマーケティング導入の 目的を再設計する |

| 自社の現在地の把握 | 自社のマーケティングレベルを知る |

| ボトムアップの変革推進 | マーケティング活動への理解と 参画の枠組みを固める |

(1)デジタルマーケティングで何ができるのか?(導入価値を知る)

Webサイトをリニューアルだけでは問い合わせは増えませんし、マーケティングオートメーションツールを導入しても、そのツールを駆使しなければ商談数は増えません。リアル営業とデジタルツールを駆使したマーケティングモデルの進化で「何ができるのか?」を押さえることが、社内の共感を引き出し、組織を動かす第一歩になります。

(2)導入後の「光」と「影」を可視化する(導入価値の先に得られる付加価値)

デジタルマーケティングを導入し、リード(見込情報)が増えると、営業活動が効率化します。そしてリードの質が上がると決定率が上がり、営業パーソンの商談工数が減ります。デジタル化による「メリット」は何なのか。まずは「成果=光」側からその価値を可視化します。一方、デジタル化によって失われる機能もあります。膨大な顧客情報の集計業務、リスト作成業務、会議資料の作成業務が効率化した時、これまで価値をはっきりしていた社員の業務はどうなるのか。「なくす業務とその業務に携わってきてくれた人=影」側から、導入前から対策を講じることで、導入後のハレーションや抵抗も最小化することができます。

(3)デジタルマーケティング導入の目的を再設計(DXの目的を明確化)

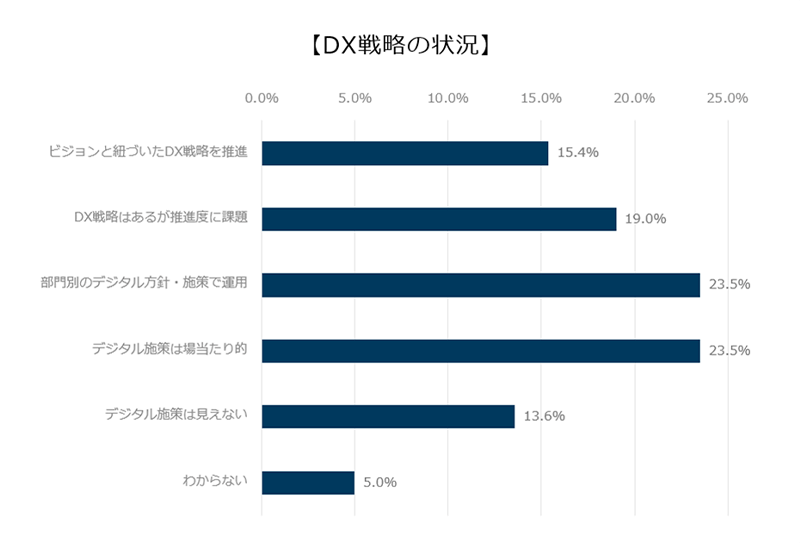

「何のためにDXに取り組んでいるのか?」。タナベコンサルティングが2023年11月に実施したアンケートによれば、ビジョンと紐づいたDX戦略を推進している企業は、マーケティングに限らず15%に留まり、場当たり的なデジタルツールの導入にとどまっている結果となりました。営業活動でよくあるのが、「お客様のことは自分が一番知っているからこれまで通りのやり方で大丈夫」「うちの業界は今のやり方がベスト」といった神話語りです(後述する「バイアスの壁」。客観的に表現すれば、属人化、現状維持思考といえます。たしかに、これまでは今のやり方がベストだったのかもしれません。しかし、携帯電話の歴史が物語るように、環境、技術、習慣が変われば当たり前は変わります。「データを用いた営業活動が、私たちの業界、私たちのお客様にとっても当たり前になる。だから〇〇を目指してデジタル改革に臨む」という現状否定も示唆したマーケティングDXビジョンを、トップメッセージとして伝えることが重要になるのです。

(4)自社のマーケティングレベルを知る(自社の現在地)

小学生に大学入試の設問を見せても回答できるわけがありません。マーケティングにおいても2020年代からはマーケティング5.0という概念が提唱され、今後はビッグデータ、AI技術を活用した新たな顧客体験モデルの開発がマーケティングでも求められることでしょう。しかし、保有スキルも人的資源も投下資本も限られている中で、いきなり最先端のBtoBマーケティングモデルを導入することはなかなか難しいものです。

今、自社はどのレベルにいるのか。そしてまずはどこを目指すのか。最新の技術動向はインプットしつつも、「身の丈」にあった戦略を立案し、推進するためには、「現在地」を正しく押さえることが重要です。

(5)マーケティング活動への理解と参画(ボトムアップの変革推進)

デジタルマーケティングに触れる機会を増やすことが、短期間でデジタルマーケティングの成果につながります。ビジョンと投資の意思決定をした後は、現場リーダーに権限も与え、予算を駆使しながら新技術の活用、新たな媒体活用、新たなBtoBマーケティングモデルへの挑戦を後押ししている企業の方が、組織としてデジタルマーケティング習熟度が高まるスピードが圧倒的に早い傾向にあります。気を付けるべきは、目的がリード獲得になってしまうことですので、あくまで顧客創造=受注という成果に向き合っているかを確認しながら、企業の自己変革能力を高めてゆくことをお勧めします。

3.乗り越えるべき5つの壁

| 5つの壁概要 | 概要 |

|---|---|

| トップのデジタルリテラシーの壁 | 「無関心」もしくは「過干渉」に なりやすいトップが多い |

| 投資対効果の壁 | デジタル投資の回収を待てない・急ぎすぎる |

| データ未入力・未活用の壁 | システムを入れても ルール通り入力しない・使わない |

| キーパーソン不在の壁 | 折衝や交渉にも長けた横串を 通せる人材が不在 |

| バイアスの壁 | できない理由が先に立つ |

(1)トップの関与度(トップのデジタルリテラシーの壁)

関与度の壁は2つのケースで見られます。ひとつは「無関心」、もうひとつは「過干渉」です。営業活動が強い会社ほど、前述のようにデジタルマーケティングへの抵抗が強いのですが、トップの関心が低いと、十中八九、営業VSマーケティングの構図が生まれ、思った成果につながりません。また、付け焼刃のデジタル知識でトップが関与しすぎると、意思決定スピードが落ち、本業である営業活動そのものが非効率になってしまいます。トップの言葉は重く、直接指揮を執るほど周囲からは一方通行的な取り組みに映ります。陣頭指揮はDX推進リーダーに任せることが壁突破のヒントです。

(2)回収を待てない(投資対効果の壁)

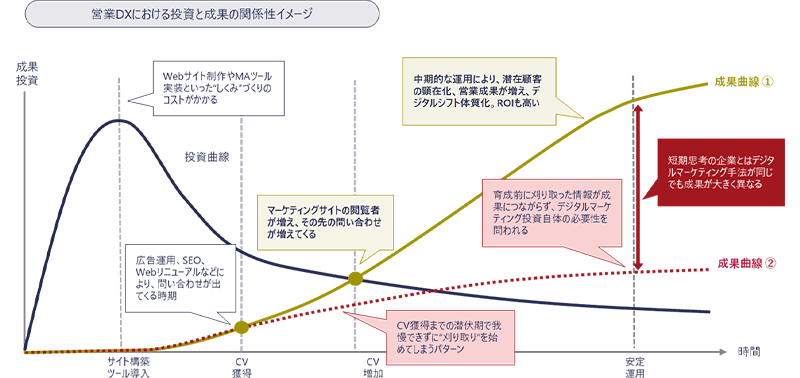

デジタルマーケティングは成果獲得に時間がかかります。その理由は、マーケティングエンジンともいえるWebサイトの検索順位の上位表示、十分なコンテンツ量の確保がすぐには実現しないからです。しくみをつくってから成果が安定して出てくるまでには2年ほどの時間がかかることが多いのですが、性急に成果を求めるがあまり、「ROIが低い」と取り組みを中断してしまったり、これから育ててゆくべきリード(コールドリード)に無理に営業を掛けることで、チャンスを逃すパターンも見受けられます。壁突破の条件は、デジタルマーケティングにかかるコストを「中期目線」で見られるかどうかです。

(3)システム入力しない、使わない(データ未入力・未活用の壁)

営業支援システムが入っても、ルール通り入力してくれず、無用の長物化するケースをよく聞きます。リッチな情報が蓄積され、分析されると、それが高度な仮説や新商品・サービス開発につながるため、開発サイドからすると、「なぜ?」となるのです。これは高額なシステムなほどよく起きる問題ではありますが、よく聞くと、「Aさんは例外」「半年間は並走するルールで走り始めた」など、「例外」を設けてスタートしていることが多いです。やり方を変えるということは、業務そのものを変えることですから、変えるなら、例外を作らないことが壁突破の条件になります。また、データ活用の目的が伝わっていないこともありますので、入力することでどんな成果が得られるかを理解してもらうことも重要です。

(4)横串を通せる人材(キーパーソン不在の壁)

デジタルマーケティングは当然マーケティング活動ですから、マーケティング技術に長けているだけではなく、自社サービスと顧客(市場)をよく知っていることが求められます。しかし、デジタルマーケティングを成功に導こうとするのであれば、「組織を動かす力」を持った人材が必要です。具体的には、営業のみならず、開発からアフターサービスまでのバリューチェーン上のキーマンに新たなマーケティングモデルの理解を求めたり、ベンダーや開発事業者、場合によっては仕入先や得意先などの社外パートナーとの折衝や交渉にも長けた人材のことです。そして、マーケティング部門のメンバーにおいても、ひとつだけの専門性ではなく、例えばWebディレクションとMA(マーケティングオートメーション)ツール、インサイドセールスの経験を「ヨコ」で経験したことがある人材を採用・育成することが局所最適なデジタルマーケティングにならないための突破口になります。

(5)できない理由が先に立つ(バイアスの壁)

最後、5点目の壁は、バイアスの壁です。先述した属人的、現状維持思考は、過去の成功事例として築き上げられた分、根が深いことが多いです。表立ってはデジタルマーケティング導入に賛成していても、いざ当事者の領域になるとできない理由が先に立ってしまうのです。このバイアスの壁は、どんな取り組みでも少なからず発生しますので、発生する前提で手を打つことが必要です。具体的には、「リアルマーケティング、リアル営業の必要性を前提に理解を求める」ことが効果的です。BtoBマーケティング、BtoB営業は、その商品・サービスの複雑性から、アウトバウンドでの丁寧な説明、提案が成否を左右しますし、そのアクションは現場たたき上げの営業パーソンの力がまだまだ必要です。つまり結局のところ、営業パーソンの活躍なくして受注という成果は得られない。「引き続きあなたの力が必要です」。ここを前提に少しずつバイアスを取り除いてあげてください。

今回は、マーケティング領域におけるDX推進上のポイントと乗り越えるべき壁についてご紹介しました。ご紹介した5つのポイントを押さえ、5つ障壁の突破ができれば、「成果=受注につなげる」という目的達成に近づきます。まずは、「デジタルマーケティングで何が実現できるのか」を具体的にイメージしてみてください。

デジタル・DXの戦略・実装情報サイト

デジタル・DXの戦略・実装情報サイト