1.営業DXが必要な背景

(1)DXは手段から"前提"へ

コロナショックを契機に様々な場面でデジタル化が推進され、DX導入の必要性については既にご認識頂いている部分も多いと思いますが、ここでは改めてDXの必要性、そして営業DX導入が不可欠である背景について触れていきます。

2016年、ワールド・マーケティング・サミットにてフィリップ・コトラーは「"Digitize or Die"(デジタル化か死か)デジタル化なしに企業の生き残りはありえない」という非常に印象的な言葉を残しています。そして、2020年の同サミットにおいては「5年後にいまと同じビジネスを行っている企業は消えているだろう」と、企業はデジタルを活用し、大きく変革が必要である旨を世に発信しています。これはすなわち、従来DXは業務効率化の手段程度に捉えられていたが、現在は組み込むことを「前提」とした考え方・活用の方法への転換が不可欠になったことを意味しています。

(2)BtoBの営業スタイルにおいてもデジタル化が進む

前述の(1)でも述べました通り、DXを"前提"として企業のモデルチェンジを進めていく必要があります。これは従来フィールドセールスが主流であったBtoBの営業スタイルについても同様です。

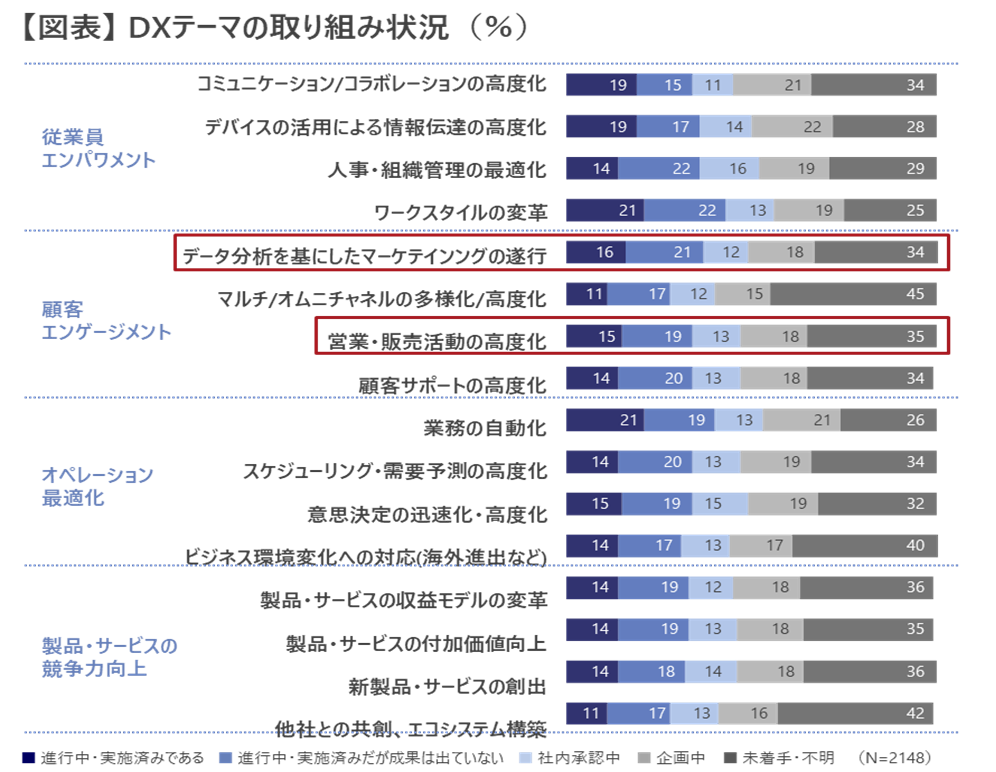

ITRの「国内IT投資動向調査報告書2023」によれば、DXテーマの取り組み状況のうち、「データ分析をもとにしたマーケティングの遂行」「営業・販売活動の高度化」は、「企画中」とした企業まで含めると、約3分の2が何らかの投資を企図しています。つまり、いまやBtoB営業においてデジタル化を導入することが当たり前になりつつあり、導入できていない企業は競合他社に取り残され、差が日々拡大してしまう危険な状況であると言えます。

(3)顧客の購買行動プロセスが変化

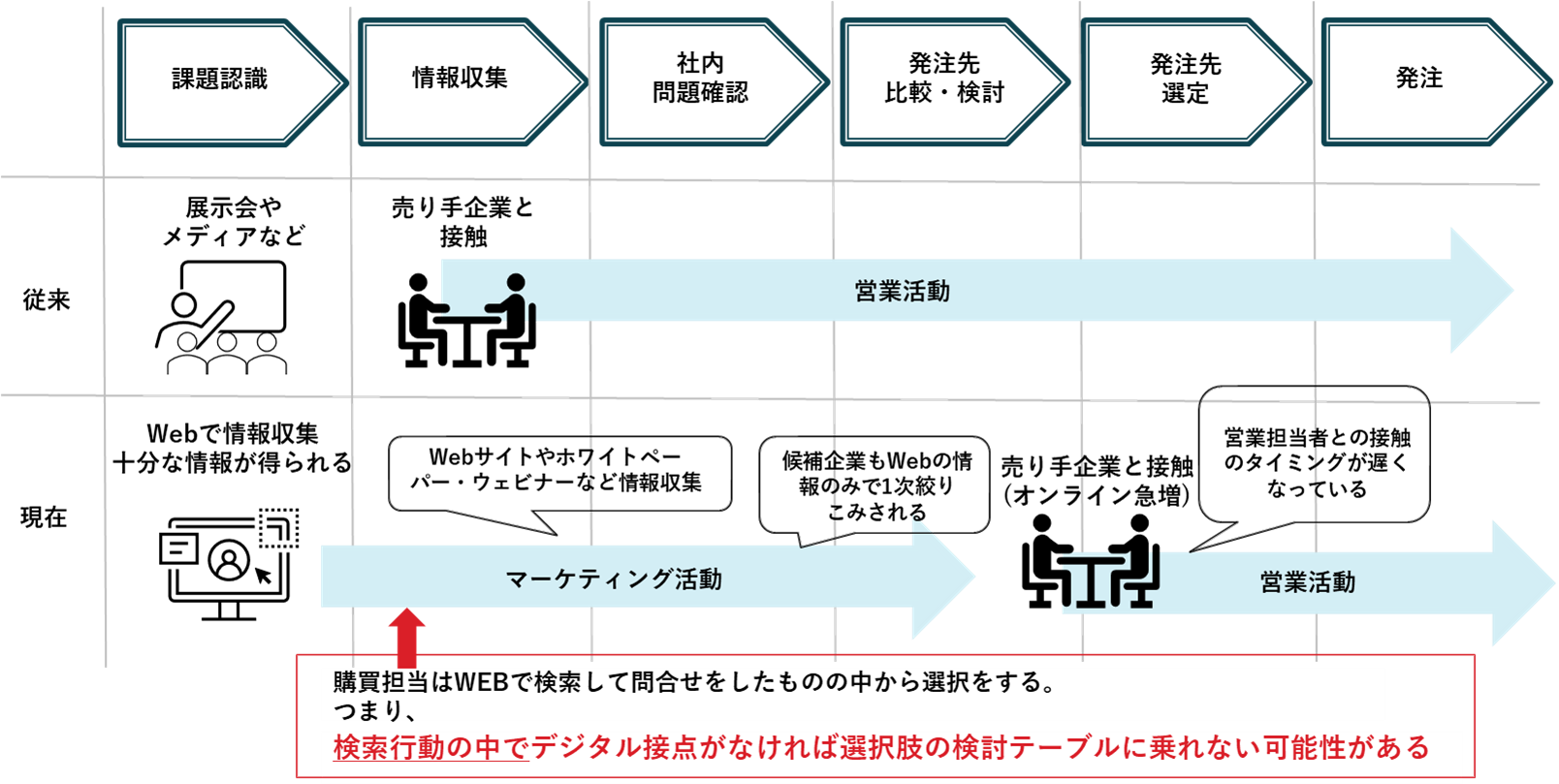

実際、BtoB営業のデジタル化推進には、顧客の購買行動の変化が大きな影響を及ぼしています。従来、顧客とのコミュニケーションは対面接触が基本であり、売り手企業はできるだけ多くのリアルな接点を確保することが重要でした。また、顧客側としても情報収集に際して売り手企業からの提供情報に依存し、複数の営業担当者から話を聞き、比較検討して意思決定を行うことが一般的でした。つまり、情報の優位性が売り手企業側にあり、顧客側は提供された情報に基づき意思決定を行うという構造だったのです。

しかし、現在はインターネットやSNSの普及により、顧客が多くの情報にアクセスできるため、売り手企業との情報格差がなくなりつつあります。こうなると顧客の購買プロセスにおいても大きな変化が生じ、顧客はWebなどで商品・サービスを調べ、ある程度意思決定が固まり、売り手側企業の候補を絞り込んだ状態ではじめてリアル接触を図るようになりました。つまり、顧客が「情報収集~候補の絞り込み」を行う段階で、企業側が適切な情報を提供できなければ、選択肢にすら含まれないのです。このような購買プロセスの変化を踏まえ、企業は対面ではなくデジタルを駆使した顧客接点の確保と関係構築が不可欠となっています。

2.営業DXの概要

(1)営業DXとマーケティングDX、デジタルマーケティングの違い

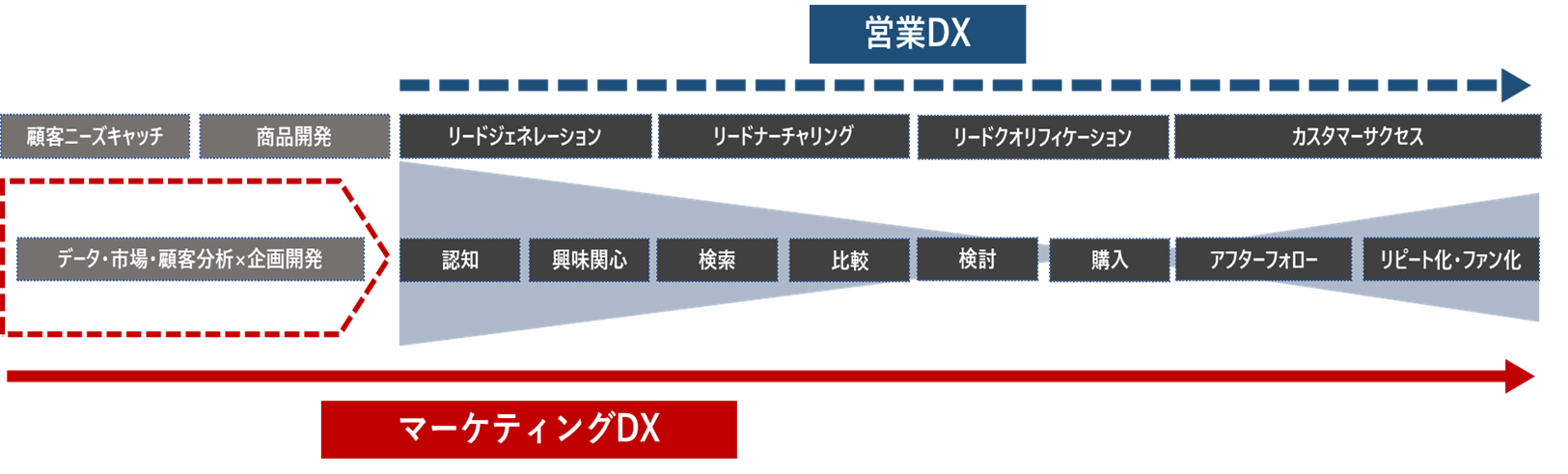

営業DXと類似するワードとの違いについて述べておきます。営業DXとマーケティングDXとの違いとしては以下の図の通りで、その対象範囲が異なります。営業DXは顧客の認知~アフターフォローまでの従来の営業活動範囲を対象としているのに対し、マーケティングDXは広義のマーケティングプロセス(市場・顧客の分析から商品開発までも含む)を網羅的に対象にしています。

また、デジタルマーケティングとはオンラインプラットフォーム(Web広告やSNS活用含む)を利用してブランドや製品、サービスを宣伝するマーケティング手法(手段)であり、営業DXやマーケティングDXを進める上での部分的な要素となります。デジタルマーケティングの導入・推進は営業DX・マーケティングDXいずれも欠かせない要素となりますが、デジタルマーケティングを導入するだけが目的ではなく、「デジタル技術やデジタルツールを使ってビジネスのあらゆる側面を変革し"競争優位性を確立する"」ことがDXの目指す姿です。

(2)BtoB営業の変革における前提:リアル×デジタルを組み合わせる

では、具体的にはどのようにBtoB営業の変革を進めていくかについて述べていきますが、注意しておきたい点は「リアルとデジタルを組み合わせて改革を進めていく」ことが前提であり、デジタルマーケティングの一辺倒になるわけではないということです。

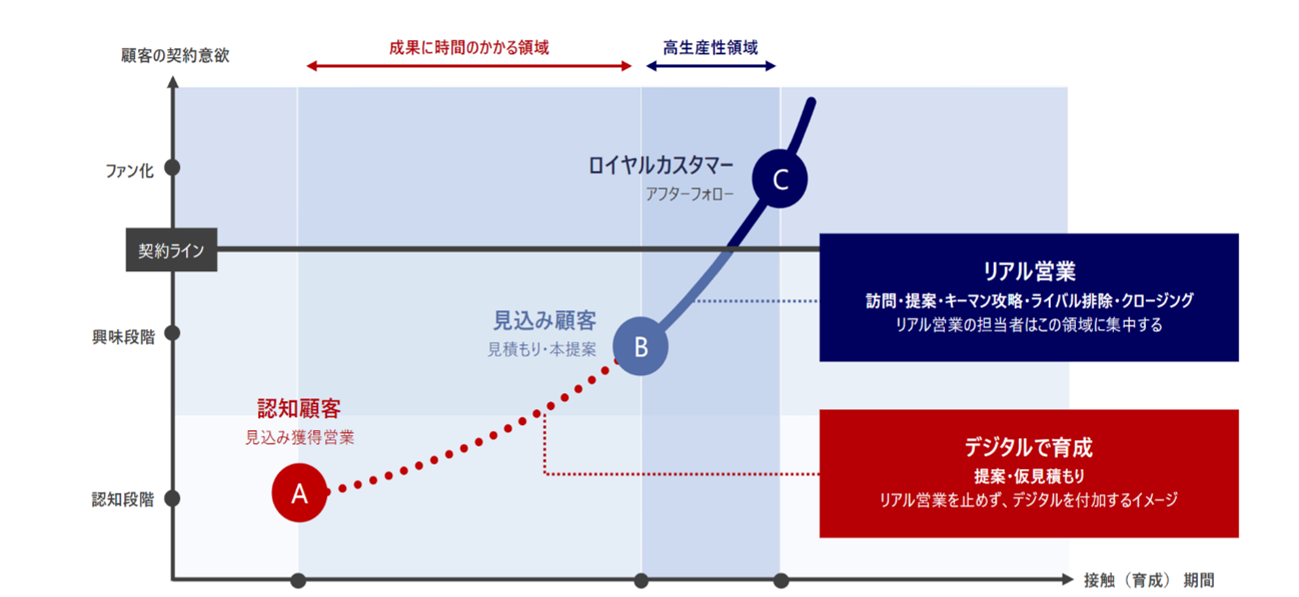

以下の図は顧客創造曲線といい、横軸に接触時間、縦軸に顧客の契約意欲をとったグラフです。アルファベットA・B・Cとあるが、Aは認知顧客(契約意欲が低く時間がかかる段階)、Bは見込み顧客(契約に向け徐々に確度が上がっている段階)、Cはロイヤルカスタマー(契約済・既存顧客でアフターフォローの段階)を表しています。従来のリアル営業のみのスタイルでは、受注確度が低く契約するかもわからない・契約するとしても時間がかかる「A」の段階から、契約となる「C」の段階までを担っていました。しかし、生産年齢人口が減少かつ働き方改革の励行により生産性の向上が必須である現代において、従来型のリアル営業スタイルでは持続性はなく、やがて結果が出なくなることは目に見えています。

そこで、デジタルを活用し営業の改革を進めていきます。具体的には、確度が低く契約まで時間がかかるA→Bまでの段階をデジタルで育成(リード獲得~リードナーチャリング)し、B→Cの段階をリアル営業が担いクロージングを行うという流れです。デジタル・リアルそれぞれで適性の高い部分があるため、生産性向上に向け最適な機能分化を行い進めていくことがBtoB営業の変革の基軸となります。

(3)マーケティングサイトを起点とした営業モデルへ

では、具体的な進め方についてだが、端的に言うと「※マーケティングサイト(Webサイト)を起点としてリード獲得~育成+リアル営業でクロージング」する流れを構築する形となります。

※マーケティングサイトとは、見込客の集客・リード獲得・育成・ホット客抽出のみを目的として構築するサイト。詳細な商品説明、事例紹介、業種別・課題別記事、よくある質問、お役立ち資料など、見込客が望む情報のみで構成。一方、コーポレートサイトは、見込客だけでなく、既存顧客、外注パートナー、取引会社、採用応募者、株主・投資家など様々な来訪者に対応できるコンテンツを取り揃える必要があり、無難な作りになりがちである。

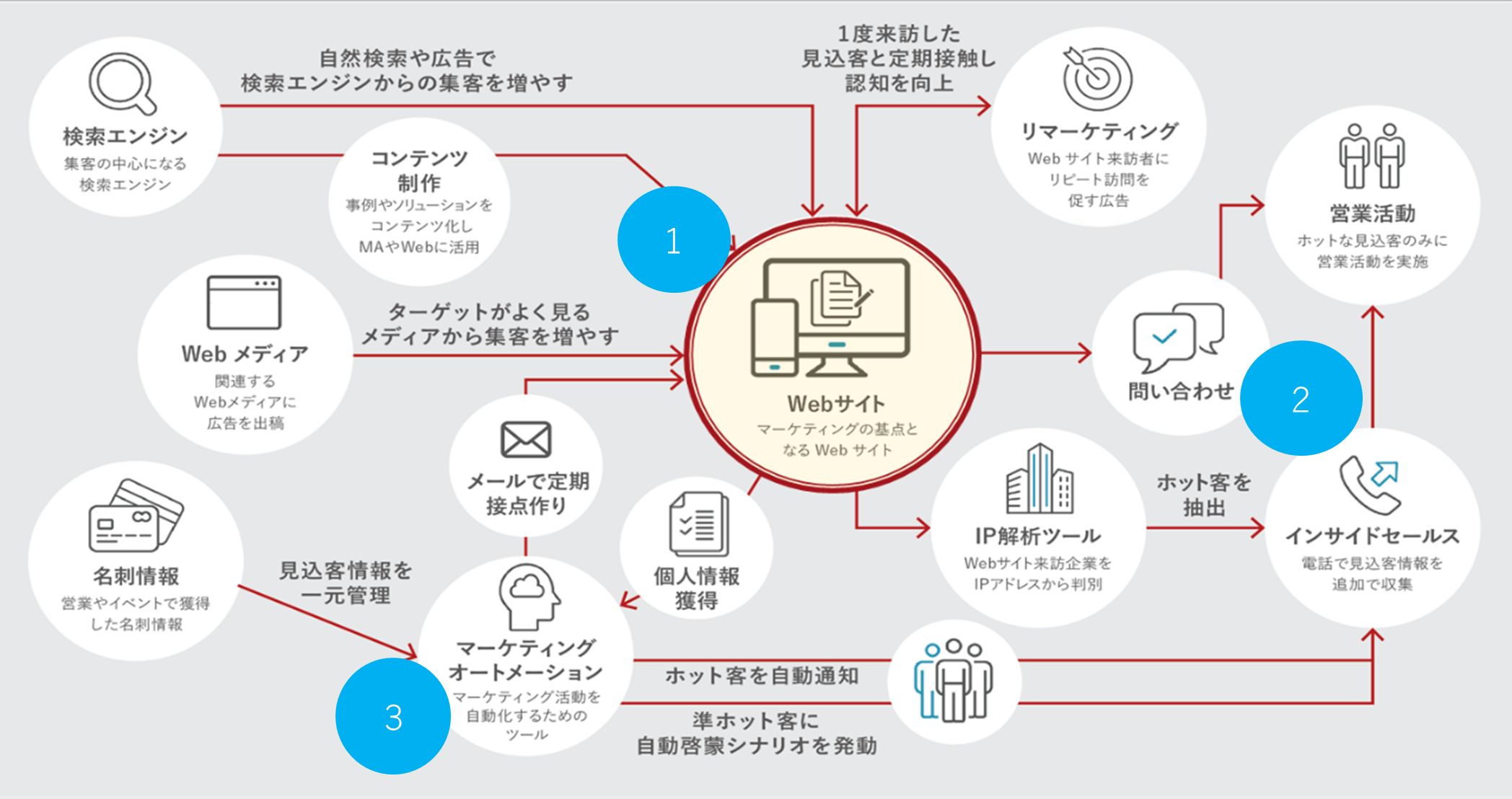

以下の図がデジタルとリアルを組み合わせた際の営業フローの全体像です。

<フローの概要説明>

① 引き合いの起点となるマーケティングサイトを構築。SEO対策やコンテンツ制作によりサイトへの流入数を増やす

② 流入時点で既に温度感が高い先(問合せがある・資料請求がある 等)の場合はリアル営業担当者に情報提供を行った上で、インサイドセールスチームなどから顧客へリアル接点の創出を図る

③ 流入時点ではまだ温度感が低く、リードの育成(リードナーチャリング)が必要な場合は、顧客情報をデータベース上で管理し、MAツールなどを活用して関係深耕を図る(空中戦での接点づくり:メルマガの定期配信やウェビナーの実施など)

このような流れが循環する仕組みを作り、従来のリアルのみの営業スタイルからデジタルを活用しモデルチェンジしていく、すなわち営業DXを推進していくことでBtoB営業を変革していくのです。

3.営業DX導入・推進の施策とポイント

(1)営業DX導入に向けた全体像

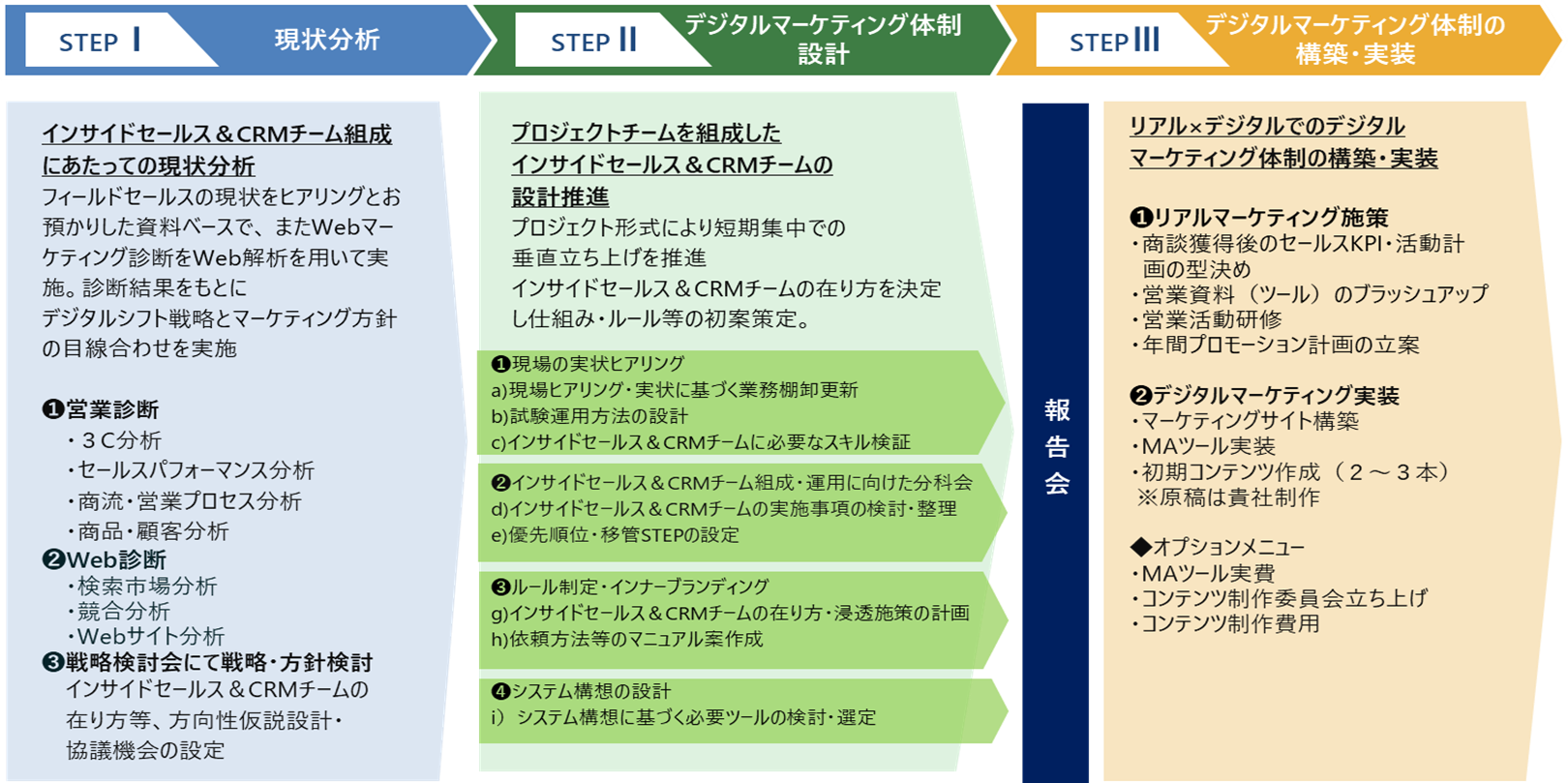

ここまでに、営業DX推進が必要な背景から、推進にあたってどのような仕組みを構築すべきかについて触れてきました。ここからは先ほど記載したようなBtoB営業の変革を進める上での具体的な手順・方法について述べていきます。

以下の図がその全体像であり、フェーズⅠ~Ⅲの三段階に分けて進めていきますが、大きな流れとしてはフェーズⅠで現状分析(課題の洗い出し)→フェーズⅡで体制の設計(体制設計と浸透施策検討)→フェーズⅢで体制の構築(実装)となります。詳細については、次の(2)にて述べていきます。

(2)各フェーズの詳細と進める上でのポイント

①フェーズⅠ:現状分析

改革を進める上で最も重要となるのはこの現状分析のフェーズです。現状分析は第一ボタンであり、ここがずれてしまうとこの先の施策や実行推進についてもピントがずれたまま進んでしまいます。具体的には、リアル営業の診断とWeb診断を行い、それぞれの課題とその優先順位、改善の方向性までを明確にします。

・営業診断:

3C分析(競合・顧客・自社の比較分析)やセールスパフォーマンス分析(営業担当者の生産性・成果を見える化)、商流営業プロセス分析(現在の商流や営業プロセスを可視化し最適解を検討)などを実施

・Web診断:

検索市場分析(自社のサービス・商品がどれくらい市場では検索されているのか・関心ニーズがあるのか見える化)、競合分析(競合他社はどのようなデジタル施策を講じているのか)、Webサイト分析(既存のサイト分析を踏まえ、最適なマーケティングサイト構築につなげる)などを実施

②フェーズⅡ:推進組織の組成と浸透施策の実施

このフェーズでは主として、ハード面では①デジタルマーケティングを推進するための"組織体制の整備"と②"社内浸透施策の検討・実行"を行い、ソフト面では各種システム構想の設計を行います。

ハード面の方に関して、営業DXのみならず、新たな改革を進めていく上で陥りやすいのが体制の不備と社内浸透の滞りによる頓挫であります。現状認識に基づき、改革に向けた戦略を描いたものの、それを推進する組織体制が整備されていなければ持続的に推進・改革することは不可能です。今回の営業DXでいえば、推進の要となるインサイドセールス・CRMチームは誰が担うのか、どのようなスキルが求められるのか、ここを明確にするとともにマニュアルや業務分掌を併せて作成することで標準化も進めていきます。社内浸透の面においては分科会を実施しつつ部門間連携のマニュアルや理解浸透に向けた勉強会の実施などの計画策定や施策の実行・効果測定も行っていきます。

また、ソフト面の方に関しては、組織体制の整備・社内浸透施策の検討と同時並行で、各種システム(MA・CRM)の構想案を描いていきます。他社でも良く見られる失敗事例としては、とりあえずツールを複数入れたけれどもデータ連携が上手く行かず、結局CSVに吐き出してデータの活用を行っているというケースです。このような本末転倒の非効率なパターンを避けるためにも、現状のデータ連携の状況(As-is)とあるべき理想の姿(To-be)を設計した上で、自社にとって最適なツールの選定とデータ連携のフローを明確にします。

③フェーズⅢ:リアル×デジタルを組み合わせたマーケティング体制の構築・推進

このフェーズでは、フェーズⅠ・Ⅱの現状認識・体制設計に基づき実装を行っていくフェーズであり、リアル・デジタルいずれの営業体制も同時並行で改革を進めていきます。

リアルに関しては、連携強化の全体像と実行スケジュールを組んだ上で施策を講じていきます。施策の具体的な内容としては、KPIの再設定や営業資料(ツール)のブラッシュアップ、デジタル連携強化・効果創出を目的とした研修などが挙げられます。また、効果を高めるための年間プロモーション計画も立案し、体系的に営業DXを推進していきます。

デジタルに関しては、マーケティングサイトの構築、各種ツールの導入をスピーディーに行い、実践・効果検証を進める中でブラッシュアップを図っていきます。マーケティングサイトについてもただWebサイトを作成すればよいのではなく、Webサイトの構築方針やデザインなども重要であるため、効果を最大化するためのサイト設計が必要になります。また、マーケティングサイトへの流入数を増やすための集客施策検討も行い、SEOキーワードの調査(顧客がどのような検索ワードで情報収集を行っているのか)に基づきサイト内コンテンツの質も高めていきます。

(3)他社における成功事例と成功要因

ここまで、営業DXによりBtoB営業の変革を行うためのプロセスについてみてきましたが、最後に他社の成功事例を紹介します。以下の図は上記手順に基づき変革を進めた中での成果(サイト訪問数・リード数の推移)を示したものです。クライアントの概要や成果創出に向けた施策については記載の通りですが、ここで重要な点としては、成果はすぐに出るのではなく、時間をかけて施策を推進する中で徐々に表れるということです。営業DXを実装し営業のモデルチェンジを図るためには一朝一夕には成果は出ず、推進役が舵を取りつつ社員の皆様の協力の下でトライ&エラーを繰り返し、ブラッシュアップを図ることで実装していくのです(そのためにも、前述のフェーズ2:持続的に推進するための体制づくりや社内浸透が欠かせない)。成果が出ないからとすぐに取り組みをやめてしまってはいつまでも改革は進まないため、この点は経営陣はじめ社員の皆様の理解が非常に重要になります。

4.まとめ

前述の通り、DXは経営に組み込んでいくことが前提であり、BtoB営業においてもモデルチェンジは不可欠です。大切なことは川下の戦術・戦闘から導入するのではなく、正しい現状認識に基づき課題を明確にし、戦略を立案した上でアプローチを行うことであるため、正しい手法で体系的・計画的に進めていくことが求められます。

デジタル・DXの戦略・実装情報サイト

デジタル・DXの戦略・実装情報サイト