1. 営業モデルに模範解答はない

「営業の成果は受注(売上)である」

これはどの企業でもごく当たり前のことであり、事業を継続・成長させる上で必須達成指標となります。

"言うは易く行うは難し"と感じていらっしゃる企業も少なくないのではないでしょうか?この受注(売上)を達成するための成果創出に向けたプロセス(過程)は、企業や担当者ごとによって様々で、戦略から実行策の推進、KPI(中間目標)の設定方法まで内容は千差万別です。

また、成果創出に向けたプロセスは複雑で、どの業界・企業にも当てはまるような万能な正解(模範解答)はありません。よって、自社独自のプロセス設計は容易ではありません。

しかし、成果創出のプロセスを自社のシナリオに置き換えて考えられないからと言って、「他社が○○をしているから真似しよう」のような単純な先進企業の模倣パターンでは、思い描く成果を得られないことが多いのが現実です。その理由は、企業のビジネスモデルや人的リソースは企業ごとに異なるからです。

近年は働き方改革や労働人口の減少、DXやAIなどの技術革新といった企業の労働環境の変化は著しく、事業を成長させる上で"企業はこの変化を避けられない時代"となりました。つまり、上記のような「時流の経営課題を避ける」のではなく「時流の経営課題に対応する」活動が求められます。この経営課題への対応こそ、「経営者」「リーダー」の皆様の向き合うべき壁であり、今、求められる情報として重要視されています。

本コラムを、自社の経営課題解決のヒントとしていただければ幸いです。

2. 営業活動視点で捉えた経営資源「ヒト」「モノ」「カネ」「情報」

上記で述べた内容は理想的な"あるべき論"で、当然、企業には限られたリソースでの事業活動が求められます。「○○だからできない」といった"できない論"へ考えが引っ張られてしまう方も少なくありません。その捉え方を変えるために、以下のような考え方/見方も参考になるかと思います。

(1)ヒト

A社 「営業人員は20名です」

B社 「営業人員は20名で、1人当たりの営業生産性は@○○です」

自社の経営資源として必ず挙げられる「人」という項目ですが、「人」の中身(実態)をより詳しく認識することは営業の成果創出において極めて重要です。

例えば、上記の2パターンで自社の営業人員を説明する際に、B社の方がより具体的で現状を正しく理解できるため、好ましいことは皆さんイメージできると思います。特に中堅・中小企業は、若者の人口減少や大企業思考が強くなっている影響もあり、採用難が喫緊な経営課題となっています。

中堅・中小企業のこれからの戦い方として、今の人的リソースで営業活動をいかに効率的に行っていくのかという視点において、従業員1人当たりの生産性向上に向けた「人(社員)」の特性、自社の事業戦略に基づいた人員配置や、社員を計画的に育てる人材教育といった「人の活かし方」をデザインすることが、経営者やリーダーに求められる役割であり、営業成果インパクトを中長期的に変える一つの要素となっています。

(2)モノ

経営者 「顧客管理の仕組みが整っていなかったので、○○サービスを導入します」

営業担当者 「○○サービスを使うメリットって、私たちにあるの??」

上記のようなケースは、多くの企業で良く見られます。

経営者やリーダーのような「何かを決める人」と営業担当者のように「主として実際に『モノ』を使う人」で十分な情報共有や理解がなされておらず、情報格差(ギャップ)が起こり、結局、導入とは名ばかりで運用・活用し成果を出すところまで至らない「形だけ導入状態」が発生します。

事例として、ある建設業C社は顧客管理ツールを新しく導入しましたが、1年経過してその利用実態は一部の営業担当者のみでした。その大きな要因の1つは、いつも多忙な営業担当者にとって、その顧客管理ツール(モノ)を利用する目的やメリットが十分に伝わっていなかったことです。C社はその後、営業会議で目的や営業担当者にとってどのようなメリットが発生するかの説明を会議で実施することで、全社として活用できる体制が構築されました。成果創出のためには、「何を扱うか」よりも「なぜ、わが社が今○○を扱うのか」といった目的とメリットを、経営層と営業担当者の双方で享受できる機会が必要であったと言えます。

(3)カネ

経営幹部層 「営業は受注をとってきて、業績向上に貢献してください」

営業担当者 「会社としての営業サポートはないのですか?」

このような会話が心の中で交わされているのかもしれません。タナベコンサルティングでは、ここで言う「カネ」はいわゆる経費を指しているのではなく、投資であると説明しています。上記で述べた「ヒト」や「モノ」を充実させるためには、当然、「カネ」は必要です。資金を準備する、投資をするといった実際のアクションも必要ですが、経営層が何か新しいものに対して投資をし、営業担当者をサポートしようとする「意志」を営業担当者に見せることが社員に期待を持たせ、動機づけさせる要因にもなります。

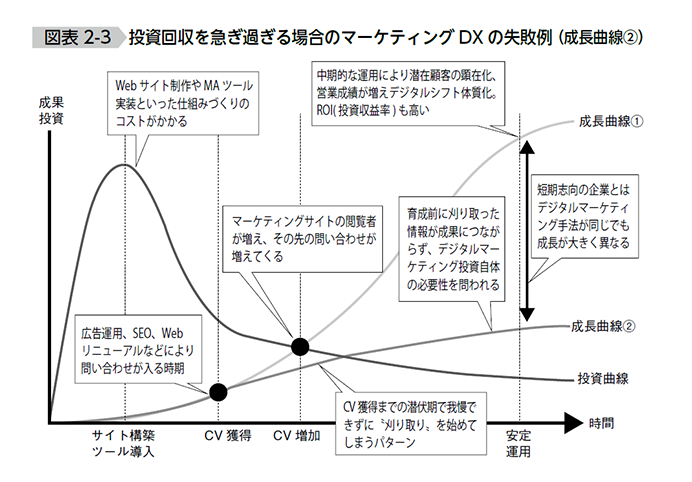

多くの企業は、その「意志」を中期経営計画や年度方針などで発表することが多いです。前述した「言うは易く行うは難し」を変えるために、経営トップを含めた経営層から発信される「意志」で、全社を巻き込み、機運を創り出す一つの対策例です。ただし、注意すべきは投資対効果を中長期的な視点で見ることです。着手したから即効果が表れるわけではなく、粘り強い活動こそが成果創出に向けたプロセスとして重要となります。例として、企業がデジタルマーケティング活動に対する投資と成果のグラフを掲載します。

(4)情報

定性的情報 「(例)顧客満足度向上を実現し、リピート率アップを図る」

定量的情報 「(例)月15件営業商談をとり、3件受注を目指します」

ここで重要なのは、①情報の最終目的(ゴール)の設計、②その最終目的(ゴール)を達成させるプロセスを具体化することです。最終目的の設定が曖昧だったり、単なる指示のみでは求めている成果に対し、行動のギャップが生じる可能性が高いだけでなく、指示を受けた人が指示の背景を理解するために考える時間が発生し、業務のスピードダウンにつながる可能性があります。求められる最終成果に紐づいた情報(KGI)を策定し、その達成に向けたプロセス(KPI)を「時間軸(何年で達成するのか)」「人軸(誰が実行するのか)」「方法軸(どうやって達成するのか)」で描き、「成果のモニタリング(効果検証)」を徹底し、アクションプランに沿った行動ができているか進捗確認していきます。

3. 市場トレンドから見る リアル×デジタルの融合型営業による「売り方改革」

上述したように、企業は限られた経営資源で営業活動をより効率的に売上アップに結び付け貸せようとしている中で、その1つのヒントとなるのが営業活動そのもののプロセス改革(以降、営業のプロセス改革)が求められます。営業のプロセス改革を実現するには、データとデジタル技術の活用とリアルな営業活動の"融合"が、自社の営業活動をより効率的に強化する1つの戦略となります。市場トレンドから見てもリアル×デジタルの融合型営業は求められており、理由は2つ考えられます。

1つ目は、顧客の情報収集のデジタル(オンライン)化が加速している点です。

抱える課題に対して解決策を見出すときに、今までの情報収集方法としては、展示会やメディアなどを見る・またはリアルな営業マンに会って情報収集をしていた時代がありました。ただ現在は、一次的な情報はWEB上で十分収集することが可能になったため、実際に商談を行う前段階で取引候補が絞られてしまう事態が発生しています。

2つ目は、情報収集の役割を担う担当者の世代交代です。デジタルネイティブ世代へと移行しており、担当者自身がデジタルを扱って情報収集することが日常的な(馴染みある)世代へと変わってきました。言い換えると、デジタルやITに対しての抵抗感をいつまでも感じている企業は、時代に取り残されてしまうでしょう。

営業活動におけるデジタルの有用性を理解いただく一方で、リアルな営業をなくしても良いのかという意見もありますが、それは違います。

デジタル施策のみでは、企業の人(顔)も顧客に伝わらず、ニーズも正確に把握できず、100%の信頼関係は構築できませんので、どちらかに偏重するのではなく、リアル×デジタルの融合型営業を実施することが重要です。

デジタルの世界で潜在顧客に気づいてもらう仕組みを作り、顧客とのタッチポイントを増やし、興味関心を獲得し、ホットリードとなった段階で、優秀なリアル営業(対面営業)を実施し、受注まで繋げる活動で成果を上げている企業が増えています。

建材メーカーD社の事例をご紹介します。

D社では、従来の営業活動では顧客のニーズが不明確でいわゆるプロダクトアウト型のリアル営業のみの営業活動を行ってきました。しかし、思うような営業成果を得られない中で、改善したのは、マーケットイン型のデジタル×リアル営業の仕組みづくりです。D社は、Webサイトのリニューアルによるコンテンツ拡充とWebサイト分析からニーズのある商品を明確にし、そのニーズのある商品に絞ったメルマガ配信や営業用チラシ制作等を連動させることで、"継続的(毎月)"な成果創出に繋げることができました。

このD社は、改善当時はデジタル活用に抵抗を感じるメンバーが多かったのですが、小さな成功を積み重ね、その成果を営業会議で発信し続け、営業の意識も変え行動まで変えることで全社展開まで繋げることができました。

ぜひ、自社の営業リソースを最適化し、高い競争優位性へ導く「営業プロセス改革」を実現するために、「着眼対局・着手小局」で自社戦略へ取り入れていただければ幸いです。

デジタル・DXの戦略・実装情報サイト

デジタル・DXの戦略・実装情報サイト