1.営業DXとは?

(1)目的が大きく異なる「DX」と「デジタル化」の違い

「DXは自社の重点方針テーマです」「自社はデジタル化に積極的に取り組んでいます」

上記のようなコメントをビジネスのシーンでよく聞くのではないでしょうか。

これらは同じような意味に見えて、実はその目的(目指す姿)が大きく異なります。

「DX」とは

企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、製品やサービス、ビジネスモデルを変革し、その結果、競争上の優位性を確立すること

「デジタル化」とは

デジタル技術を活用し、業務効率化・生産性向上を実現すること

弊社タナベコンサルティングは、よくクライアントに「デジタル化は目的ではなく"手段"です」とご提言します。なぜなら、デジタルを目的で経営判断を下すと、その場の最適化(部分最適)に陥りやすい傾向があるためです。おそらく、数年後にはまた別のデジタル活用における課題が出てきて、その無限ループが目に見えています。デジタル化は上記の記載からも分かるように、今の自社の実態を○○に変えたいという、どちらかというと「現状改善」に近しいものとなります。

対して、DXは「変革」です。自社目線だけでなく、外部環境やライバル企業、未来という時間軸も総合的に踏まえて、自社がデータやデジタル技術を駆使してどういった経営戦略・事業戦略が必要であるかを定め、その実行推進の活動を指します。上記のデジタル化と比較すると、DXは「未来創造」と呼ぶことができます。

(2)営業DXとは?

営業DXとは、営業活動においてデータやデジタル技術を活用し、業務プロセスや顧客との関係を革新することを指します。上記1―(1)でも記載した通り、これは現状改善ではなく、未来創造の視点で非常に重要な営業戦略の1テーマとなります。具体的な内容に関しては、よくある企業実態例も含めて、以下に記載します。

①データ活用

市場データや顧客データを蓄積・分析し、まずはデータ見える化の状態を作ります。そして、その各データを活用した営業戦略の構築やアプローチ最適化に繋げます。

その1つの取り組み例が、自社のサイト分析です。最近では、自社サイトを営業ツールとして活用する企業が増えている一方で、そのサイトで本当に成果を出すためには持続的に分析・改善のサイクルを回していく活動がどの企業でも必要不可欠となります。

データ活用が実現することで、ターゲット顧客の特定やニーズの把握が容易になります。そして最終的な理想の姿は、データを駆使して経営の意思決定を下す、今話題の「データドリブン経営」です。

②CRMシステムの導入・運用

顧客関係管理(CRM)システムを活用することで、顧客とのインタラクションを一元管理し、営業チームの効率を向上させます。

その1つの取り組み例が、顧客の名刺情報や商談履歴の一元管理です。営業担当者間でスキルやノウハウに大きな差ができてしまう組織風土などは、一元管理の仕組みがなく、各営業担当者が属人的な営業スタイルになっていることがよくあります。

営業担当者が自社の経営資源であるのであれば、営業担当者が持っているあらゆる顧客情報も自社の経営資源です。その顧客情報(自社の経営資源)を最大効率活用する1つの施策がCRMシステムの導入・運用となります。

③営業プロセスの自動化(営業担当者のサポート)

営業プロセスの一部を自動化することで、自社の営業担当者がより価値の高い業務(自社として注力してほしい営業活動)に集中できるような体制を作ります。

その1つの取り組み例が、Webサイトを活用した見込み顧客(リード)創出活動です。Webサイトにはあらゆる製品やサービスの情報が掲載されている中で、訪問した顧客がどのような課題があって、どのようなニーズを持っているのか、その前提情報を営業担当者の商談前に掴んでおくことで後の営業プロセスの価値を高めます。本コラムをご覧いただいている方が、正にその実例となります。

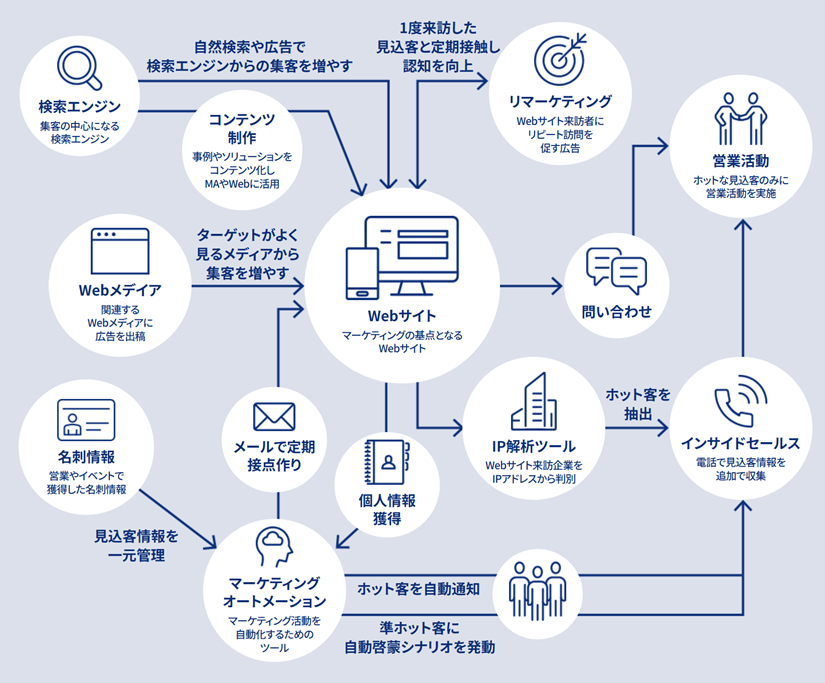

以下は、Webサイトだけでない、営業プロセス自動化の全体像となります。

▼クリックで拡大します

(3)営業DXが求められる背景

それでは、営業DXとはどういったものかは分かったが、なぜ営業DXが近年注目されているのか、その理由について、以下2点で述べていきます。

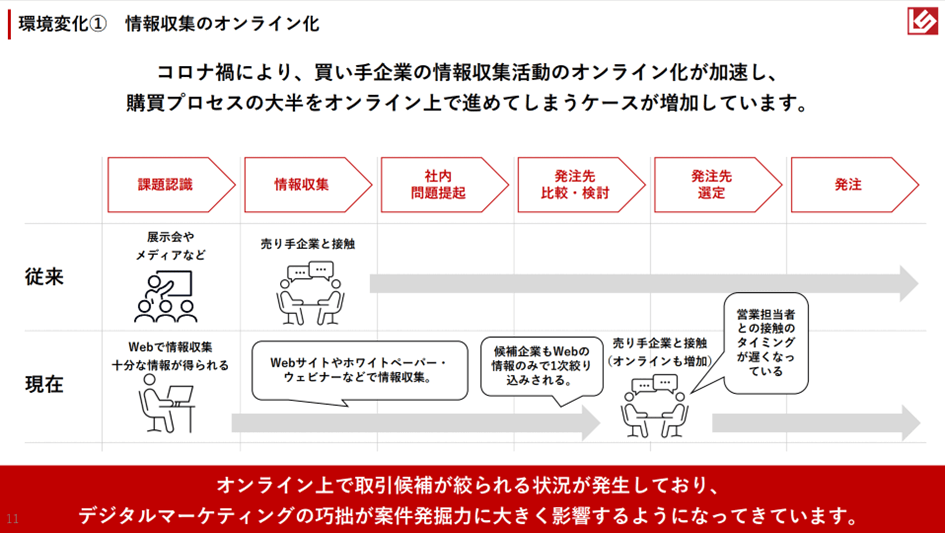

①情報収集のオンライン化

デジタル技術やAIの発展に拍車をかけるように、コロナ禍によって買い手企業のオンライン化がより一層加速し、情報収集だけではなく、企業選定に至るまで、購買プロセスの大半をオンライン上で進める動きが増える傾向が強まりました。つまり、オンライン上で買い手企業の目に留まらなければ、「競合がいる営業競争の土俵にすら立てない」という事態が一般的になりました。

▼クリックで拡大します

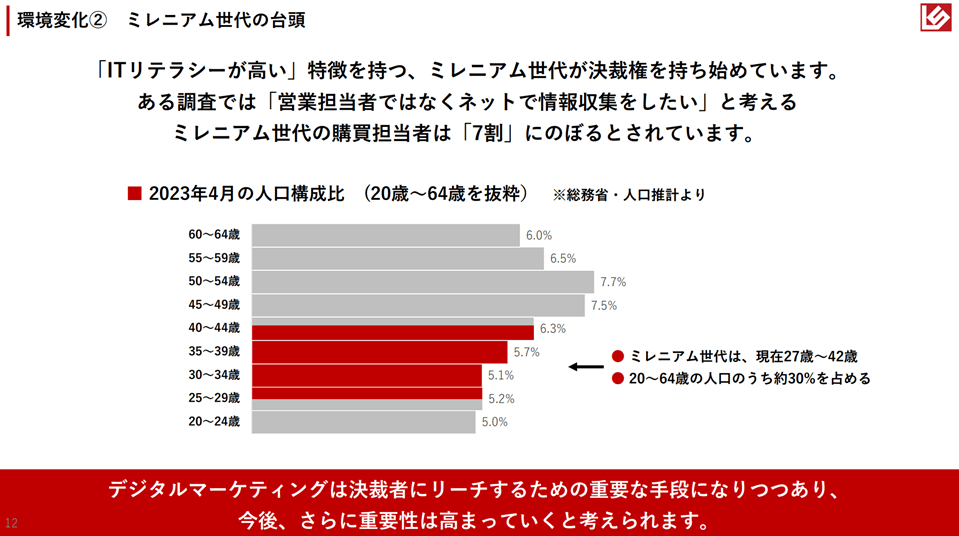

②決裁者のミレニアム世代の台頭

次世代メンバーへ経営の意思決定を移行する企業は増えてきており、DXやITという技術を当たり前と考えるビジネスシーンが増えてきました。下図にも記載の通り、営業担当者よりもオンライン(ネット)で情報収集をしたいという意欲が高まってきている事実もあり、これらのマーケット変容に応じたオンラインコミュニケーション戦略が経営技術において重要視されてきています。

▼クリックで拡大します

2.営業DXでよくある課題とその対策の1例

(1)DX導入に発生するコスト

コストという課題は全企業が抱える必須課題であり、一過性でなく向き合い続ける課題であると思います。特にDX投資は、大きな投資コストに対して投資回収の見立てが極めて立てにくいものとなります。

そのような課題をクライアントからいただいた際に、タナベコンサルティングがよくご提言することは、「中期目線で見据えた経営者(またはリーダー)の決断を全社に届けること」です。もちろん、その決断はタナベコンサルティングがご一緒に考え、練りに練って作り上げていきますが、最終的には経営者(またはリーダー)からのメッセージで、「○年後にDX推進によって自社をどうしたい(売上〇億円のような)」と発する覚悟を見せる活動が必要です。その上で重点課題と優先順位付けの上に、DX導入が待っていると私は考えます。

(2)社員の抵抗

社員の抵抗という課題も、必ずと言ってよいほど起こり得る必須課題です。従来の営業プロセスや営業ツールに慣れていた営業担当者にとって、抵抗を感じることは当然のことです。

そのような課題を持つクライアントに対しては、「スモールスタート」と「小さな社内の仲間づくり」をよくご提言します。

実際の例として、ある建築資材販売事業を展開されている企業は、社内のDX抵抗が強く、営業情報は全てExcelまたは紙媒体の管理で他の営業担当者が何の商談をやっているかは同事業部メンバーも全く分からないといった属人的な営業スタイルとなっていました。そのような営業スタイル及び組織風土を変えたいといった中で、4事業部の中でまずは最も平均年齢が若い1事業部をポイントに、キーマン2名に説明機会を設けて本音をぶつけ合うことで相互理解の時間をつくりました。そこまでして、はじめて本格的に1事業部のDX推進を少しずつ進めることができ、今では役員会でその成功事例を共有し、新しい社内DXプロジェクトを立ち上げ、他事業部へ横展開を検討している段階になってきています。

この事例でポイントとなる個所は「事前準備」です。1事業部と絞ること、またキーマン2名と事前にコミュニケーションをとったことで、「あの人が言うなら・・・」と周りがついてきやすい風土を先に築く活動が、営業DX推進を成功させる要因となりました。

私が、この事前準備を進めた営業担当者とお話をしていた際に、「非常に大変でしたが、今ではそのキーマン2名が他事業部に共有してくれる仲間になってくれました!」と嬉しそうに話していたことがとても印象に残っています。

3.まとめ

おそらく、本コラムをご覧いただいた方々は、営業DXにどんな種類があるか知りたいという方よりも、自社に合う営業DXはどういったものであるか、どのように社員の抵抗を緩和させていけば良いのか、といった現場実態で起こるお悩みを抱えている方が多いのではないでしょうか。

私は、その解決策の模範解答は「ない」と思います。「ない」というのは、解決する策がない訳ではなく、どの企業の課題も企業ごとによって千差万別であり、模範解答がないという意味です。解決策を探すのではなく、作る活動が必要となってきます。

ぜひ、まずは御社の企業実態と課題感をお聞かせいただきまして、その実情に応じた営業DXの在り方や進め方について、ご一緒に考えさせていただければと存じます。

デジタル・DXの戦略・実装情報サイト

デジタル・DXの戦略・実装情報サイト