1.はじめに

BtoB営業のDX(デジタルトランスフォーメーション)による新規開拓営業については、昨今のデジタルマーケティング高度化の流れの中で、BtoB企業でも十分な投資対効果を出す "勝ち組"企業が出てきています。たとえきっかけになる取引は小さくても、開拓した新規顧客から、今後、長年にわたり売上が上がり続けることを考えると、投資対効果は非常に大きいと考えます。

デジタルマーケティングの取組みから成果が出る企業が増えている要因として、「的確なデジタルマーケティングを実施している」という実施企業側の要因に加え、「環境変化」が挙げられます。ここで述べる環境変化とは2点あります。

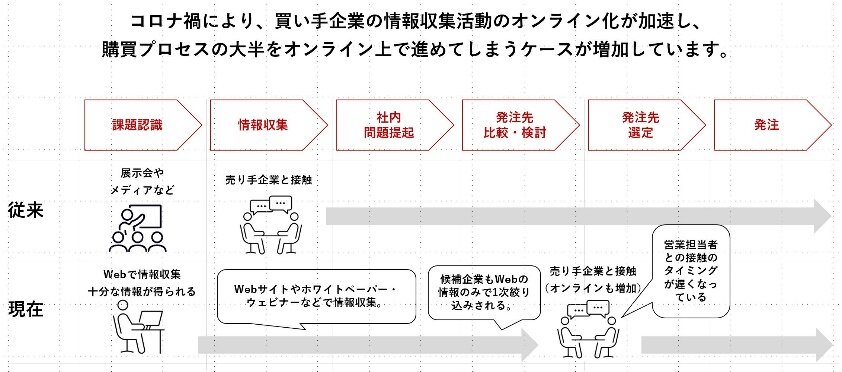

1点目は、コロナ禍により買い手企業の情報収集活動のオンライン化が加速し、購買プロセスの大半をオンライン上で進めてしまうケースが増加していることです。従来型の営業モデルでは、課題認識や情報収集段階から営業と買い手企業側との接点が持てておりましたが、現在はWEBサイトやホワイトペーパー・ウェビナーなどで検討初期段階の情報収集はできてしまう状況です。そのような状況の中、検討候補企業のWebの情報のみで1次絞り込みされてしまいますので、営業担当者との接触のタイミングが他社類似商品との比較および発注先選定段階にまで遅くなってきています。いわゆるオンライン上で取引候補が絞られる状況が発生しており、デジタルマーケティングの巧拙が案件発掘力に大きく影響するようになってきているとも言えます。

図1:情報収集活動のオンライン化の加速

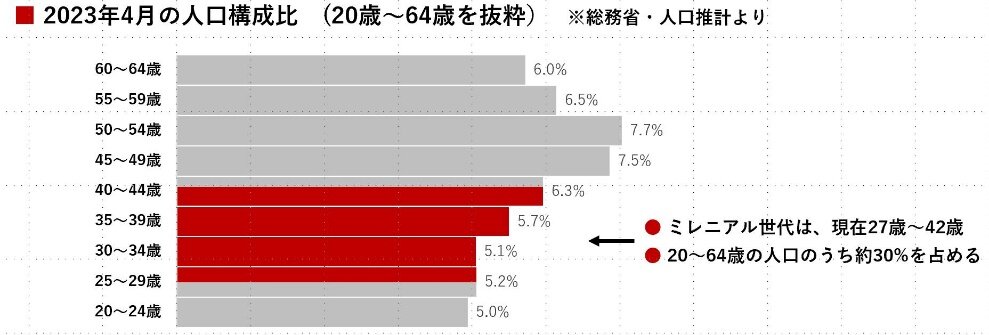

2点目は、ITリテラシーが高いミレニアル世代の台頭です。買い手企業側の担当者において、「ITリテラシーが高い」特徴を持つ、ミレニアル世代が決裁権を持ち始めています。ある調査では「営業担当者から直接ではなくWEBの情報収集で十分」と考えるミレニアル世代の購買担当者は「7割」にのぼるとされています。WEBからの情報収集を抵抗なく実施できる世代になってきました。デジタルマーケティングは決裁者にリーチするための重要な手段になりつつあり、今後、さらに重要性は高まっていくと考えられます。

図2:ミレニアル世代の台頭

2.デジタルマーケティングで「新規開拓力」を向上させる

BtoBデジタルマーケティングは成果につながる土壌が整ってきていますが、BtoB特有のデジタルマーケティングの難しさもあり、「成果につながらない」などの理由から途中で取り組みが停滞してしまっているケースも多くあります。

BtoBデジタルマーケティングで成果を出すためのポイントを以下に記載します。

Point.1・・・営業力の強さをデジタルマーケティングに活かす

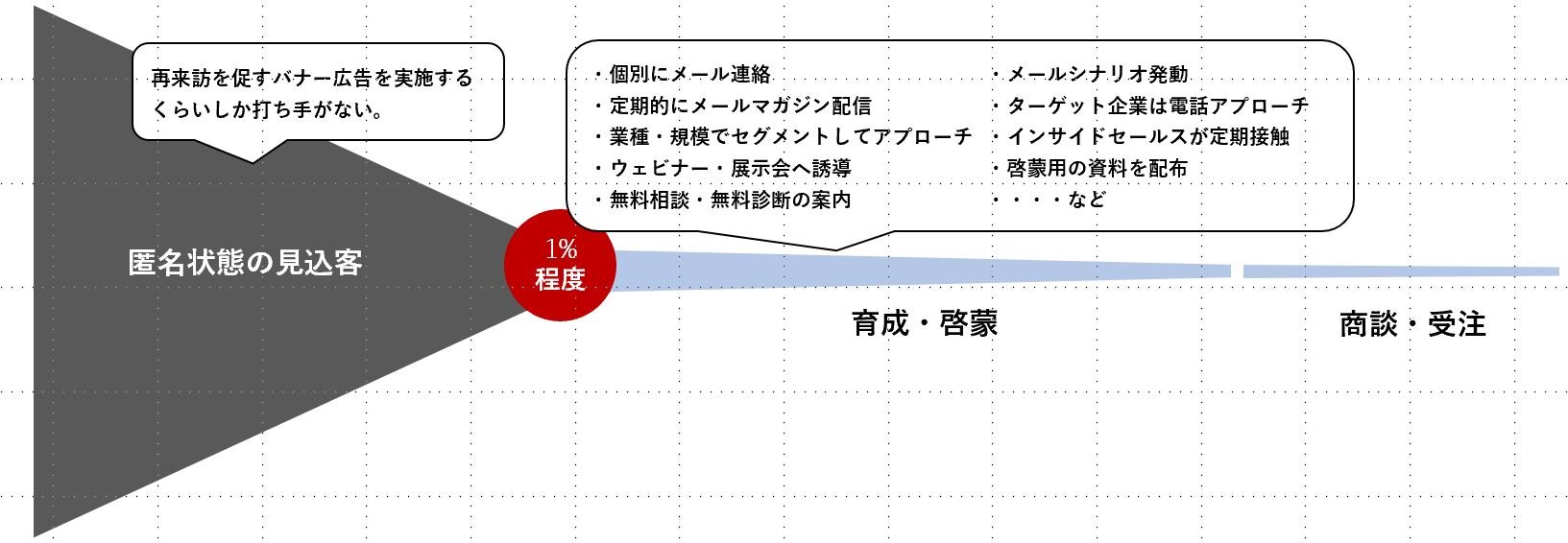

一般的にWEBサイトからのリード獲得率の実態として、WEBサイト来訪からコンバージョン獲得(フォーム入力)に至る確率は0.5~1.5%となっています。(業種・扱っている商材や特性・競合状況・商品力・営業力・プロモーションなどで確率は大きく変わりますので、平均的な目安とお考えください)BtoB企業がデジタルマーケティングに費用をかけて実施し集客しても98.5%~99.5%は問合せをせずに、WEBサイトを離脱してしまいます。

リード獲得後のアプローチは様々考えられますが、実数が多い、まさにアプローチしたい匿名状態顧客は「ダークファネル」となってしまっておりアプローチ施策がほとんどありません。そのため、ダークファネルは母数が大きいものの、全体の99%のアクセス情報はマーケティングに活用できていません。ダークファネルをマーケティングや営業に活用できればリーチできる母数が大きく増加します。

図3:匿名状態のリードについては打ち手がほとんどない

ダークファネルを顔が見えるアクセスに変えれば、様々な打ち手が可能になります。その1つの方法として、企業のIPアドレスを解析し、WEBサイトに来訪した企業名とその閲覧履歴を明らかにすることです。企業名、業種、売上規模、従業員数、住所、URLなどを判別できます。ダークファネルが可視化されることで、リーチ母数を増やすことが可能になります。既に自社・自社商品に興味がある企業に絞ってプッシュアプローチすることが可能になるのです。

ダークファネル情報の活用方法としては、次の5つです。

① 興味関心が高い新規企業に絞って電話・DMなどでアプローチ

② 既存客・過去客の案件化のタイミングやニーズを把握

③ 特定業種・規模の来訪企業に対して、再来訪の広告を配信

④ 業種・規模に応じて、WEBサイトのメインビジュアルやレイアウトを変更

⑤ 商品の潜在見込客の分析とプロモーション施策への反映

ダークファネルが可視化されることで、打ち手が広がり、プロモーション活動の効率化・成果向上を図ることができるようになります。特に、営業力が強い企業においては、売上向上につながりやすい施策の1つです。

Point.2・・・商品(サービス)のライフサイクルに合わせたデジタルマーケティング戦略を構築する

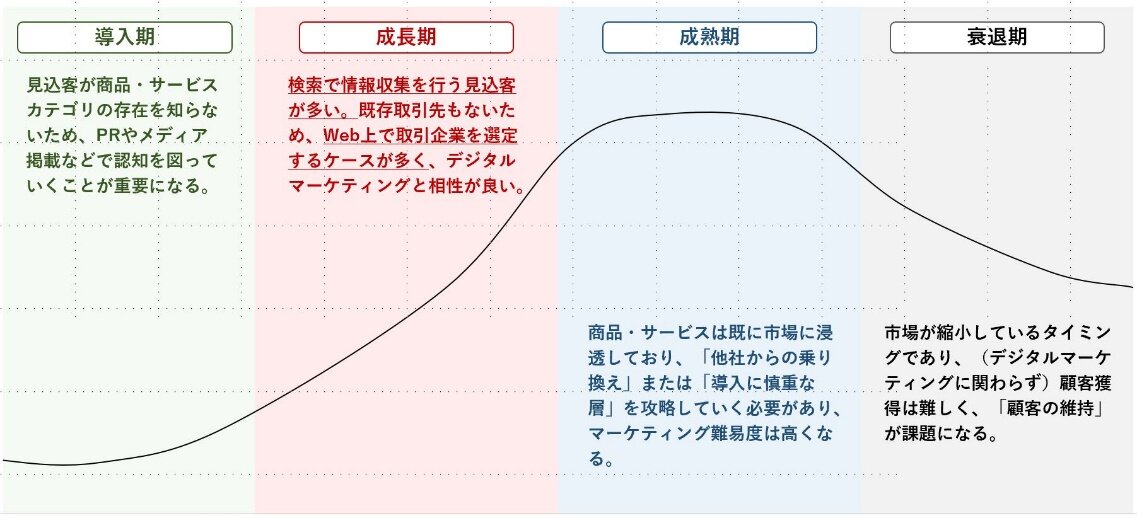

自社事業・自社商品がライフサイクルのどのあたりに位置付けられるかを把握することはデジタルマーケティングで成果を出すために非常に重要です。特に市場ニーズが伸びてきている「成長期」の商材は、デジタルマーケティングと相性が良い商材ですのでここでは成長期に絞って記載します。

図4:ライフサイクルとデジタルマーケティングの関係性

・【導入期】見込客が商品・サービスカテゴリの存在を知らないため、PRやメディア掲載などで認知を図っていくことが重要になる。

・【成長期】検索で情報収集を行う見込客が多い。既存取引先もないため、WEB上で取引企業を選定するケースが多く、デジタルマーケティングと相性が良い。

・【成熟期】商品・サービスは既に市場に浸透しており、「他社からの乗り換え」または「導入に慎重な層」を攻略していく必要があり、マーケティング難易度は高くなる。

・【衰退期】市場が縮小しているタイミングであり、(デジタルマーケティングに関わらず)顧客獲得は難しく、「顧客の維持」が課題になる。

成長期はニーズが拡大していくものの、競争も熾烈になります。あれこれと手を出して取り組みが分散すると競合に負けてしまいます。成長期の特徴を捉えた的確なデジタルマーケティング施策に集中することが重要になります。世の中に浸透しきっていない商品・サービスのため、情報を集めるためにネットが活用されることが多く、検索ボリュームが多くなります。成長期商材については顧客自ら情報収集し、自ら判断する「アーリーアダプター(早期採用者)」層の動きが活発です。商品情報だけでなく、事例やコラム等周辺情報の発信をしてこれらの層の学習ニーズを満たすことで信頼を獲得していくことが重要です。

「検索ユーザーにリーチし(検索結果で自社サイトが表示されるようにし)見込客の学習ニーズに応える様々な情報発信を行うこと」が成果創出の最重要ポイントになります。そのためには「キーワード戦略」が重要になります。様々な検索をしながら情報収集を行う見込客の検索行動中に何度もWebサイトが表示され、何度もWebサイトに来訪するようにすることで、見込客の信頼を獲得します。そのためには、「自社保有コンテンツから」ではなく「検索キーワードから」WEBサイトを作ることがポイントです。デジタルマーケティングの観点では、「検索攻略」が成長期の重要テーマであり、そのためには、検索キーワードに応じたコンテンツ準備を行うことが重要です。

3. BtoBデジタルマーケティングの成功要因とは

デジタルマーケティングで新規開拓営業力を向上させ成果を出している企業の特徴として、以下の3つの知識をそろえながら展開している点が挙げられます。

・「デジタル知識」

・「テクノロジー知識」

・「オペレーション知識」

以上3つの知識を持った人材はデジタルマーケティングには欠かせませんが、実際に成果を出すためには、「商品知識」「顧客・競合知識」の知識はより重要になります。領域・分野の異なるメンバーを社内外から集め、上記3つの知識を集約し、方向付けを行うことができる推進力があるリーダーの存在が、デジタルマーケティングの最大の成功要因です。

本コラムをお読みになった方は是非、リーダーシップを発揮いただき、今、必要な「成果に直結する」新たな営業モデルの実装を実現してください。

デジタル・DXの戦略・実装情報サイト

デジタル・DXの戦略・実装情報サイト