なぜホールディング経営が選ばれるのか?

後継者選択の自由

- ホールディング経営

閉じる

本コラムは、ダイヤモンド社発行の「ホールディング経営はなぜ事業承継の最強メソッドなのか」の第1章の記事です。

多様化する事業承継

「私には大学3年生の息子がいるが、後を継がせるかどうかはまだ決めていない」

ある地域優良スーパーマーケットの社長(57歳)は悩んでいる。同社は創業60年の還暦企業だ。社長の父親である会長(90歳)が創業し、このエリアでは大手量販店の侵攻にも負けないくらいのブランドを確立しながら成長してきた。現在では中型店舗を10店舗以上展開している。

「私が小さいころはまだ店舗も小さく、家業のレベルだったから、小学生のうちから店に出て手伝わされてね」

社長は当時を振り返って言う。いわく、家族総出で経営をしていたので自らが父親の後を継いで社長になることには何の躊躇もなく、宿命のように受け入れたとのことである。

「でも、自分の息子はそういうわけにはいかない」

会社は年商200億円に迫る勢いで成長しており、1000人近い従業員を抱える規模になっている。当然、家庭と事業は分離しており、社長が息子と仕事の話をする機会も少ないという。ましてや後継ぎをどうするか、などという話はこれまでしたこともない。ファミリービジネスとして継承していくのか、幹部社員に経営を委ねるのか、それとも......。その答えを出すのには、まだ当分時間がかかりそうである。

事業承継がピークに差し掛かっていることは先に述べた通りであるが、そのトレンドは創業者から第二世代への承継ではなく、先の事例にもあるように第二世代から第三世代への承継であるケースが多い。

現在の日本に存在する企業の9割以上は第二次世界大戦後の設立であり、そのなかでも一定規模以上の中堅・中小企業の設立は戦後10年以内に集中している。そういった企業はすでに創業60年のいわゆる還暦を過ぎており、世代交代も進んでいるのである。

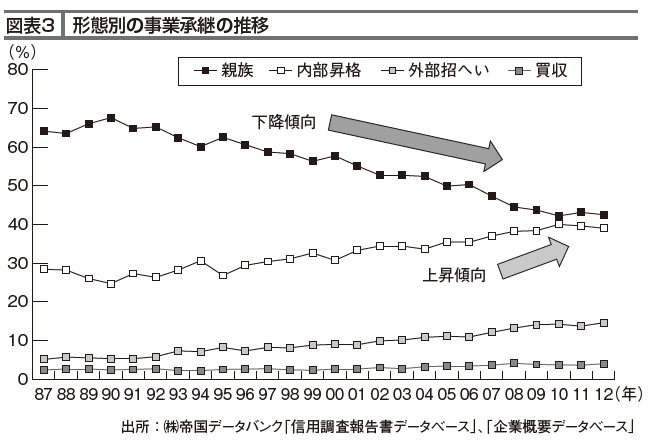

創業世代から第二世代への事業承継と、第二世代から第三世代へのそれは、明らかに趣が異なる。前者は親子間や親族間で承継するケースが圧倒的に多いが、後者においては多様化する傾向を見せる。2014年の「中小企業白書」に示された「形態別の事業承継の推移」(図表3)を見ると、30年前、すなわち創業世代から第二世代への承継期には親族内承継が7割近くを占めていたのに対し、直近では4割強の水準にまで低下してきている。それに代わって社員の内部昇格や外部招へいが増加する傾向がある。つまり、事業承継の形態は多様化してきており、将来的にこの傾向はより強まっていくものと思われる。

なぜ親族内承継が減少しているのか。その理由は大きく「世代間の考え方の違い」と「時代による前提条件の違い」という二つがあると筆者は考えている。また、その二つには因果関係があるという見方もできよう。つまり、世代間の考え方の違いは時代による前提条件の違いから生じているともいえるのである。

世代間の考え方の違いとは何か。それは、創業世代と第二世代以降で分けて考えると明快であろう。創業世代は強い使命感を持って事業を立ち上げ、その理念を実現するために全身全霊を注ぎ込む。人生のすべてを事業に費やすと言っても過言ではない。会社はわが身であり、社員に対する思いも家族と同等のものとなる。事業承継に対するスタンスも、自らの理念を受け継いでもらえる後継者に託したいと思い、それは血を分けたわが子しかないという発想になりがちだ。

その思いを受け継いだ第二世代の後継者は、守成のスタンスを取ることが多い。創業世代の経営は思いが先行する分、マネジメントが置き去りにされ、洗練されていないものである。後継者はそれを正し、利益重視の経営を行うようになる。経営幹部をはじめとした社員教育や人事制度改革などにも力を入れ始める。マネジメントに関する勉強も十分にしており、より合理化した経営を目指そうとする。そうなると自らの後継者も「最も優秀な人物に」という発想になるだろう。必ずしも親族にこだわらず、幹部社員の中に適切な人物がいれば、むしろその人に任せたいと思い始めるのである。

時代による前提条件の違いとは何を指すのか。その分岐点は、第二次世界大戦後の民法改正にあるだろう。戦前の民法には「家族」という概念があり、家父長制のもと、相続も家督を継ぐ長男に一子相伝するのが習わしであった。日本には古くより「家」を継ぐという文化があり、養子を入れてでも守らなければいけなかった。一説によると、この「家」を継ぐ文化は室町時代を起点とするという。武家をイメージすれば分かりやすいだろう。日本には創業100年を超える長寿企業が多いといわれているが、その理由も「家」を継ぐ文化にあるとされる。「家」で代々経営を継承していくことを本書では「ファミリービジネス」と呼ぶが、そのファミリービジネスが長寿企業の条件として世界中の経営者や学者の研究対象にもなっている(ファミリービジネスについては第6章で詳述する)。

第二次世界大戦後の民法改正では「家族」という概念がなくなり、それに代わって「親族」という言葉が使われるようになった。相続も一子相伝ではなく、法定相続分が定められ、子女の世代へは均等に分割されるようになる。つまり戦後においては、長男が「家」を継ぐという習慣の法的な根拠がなくなったのである。オーナー企業の経営においても創業世代まではその習慣の名残があったともいえるが、二代目、三代目と承継を重ねるたびにその意識が薄らいでいる。親族内承継が減少しているのには、そういった背景もある。

今、事業承継の当事者である第二世代経営者は、戦後、家父長制が廃止されファミリーで継承していくことが必ずしも前提とされない時代において、歴史的にも初めて〝後継者選択の自由〟を手にしたといってよいかもしれない。純粋に企業の長期的な成長発展のためにどうすればよいのか、過去の慣習や前例にとらわれることなく、ゼロベースで考えることができるのだ。

だが自由ほど悩ましいものもないだろう。事業承継は経営上最も重要な決断であるだけに、しっかりとした理念やビジョンを持ち、目先の利害ではなく、正しい価値判断基準をもって対応することが求められるのである。この世代の事業承継の巧拙が今後の日本における中堅・中小企業経営の道筋をつくるだけでなく、日本経済全体の動向を左右する重要な転換点になり得るからである。

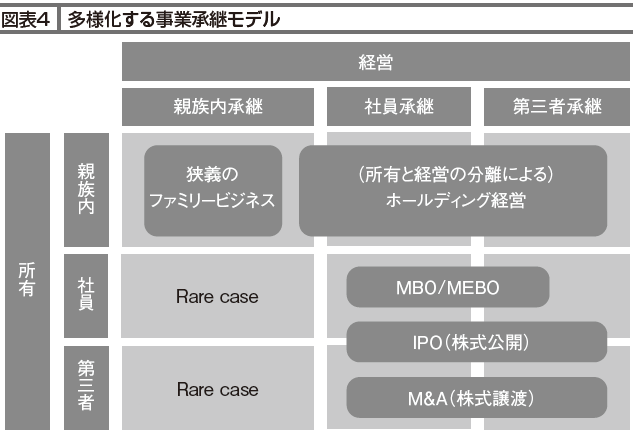

事業承継における後継者選びには、大きく三つのパターンがある(図表4)。

まずは「親族内承継」である。このパターンが必ずしも前提ではなく、むしろ減少する傾向にあることはすでに述べた。

親族内で後継者がいない場合は、次の選択肢として「社員承継」を模索するであろう。オーナー企業にとっては社員もまた家族同様であり、ともに汗を流してきた同志のなかから後継者を選ぶこともまた本筋であるといえる。

親族にも社員にも後継者が見つからない場合、最後の選択肢として初めて「第三者承継」を考えることになるだろう。外部から有能な経営者人材をスカウトする、あるいはM&Aで会社そのものを売却するなどの選択肢がある。近年、この第三者承継のビジネスが活況を呈している。後継者にターゲットを絞ったヘッドハンティングや後継者不在を理由としたM&Aが急激に増加しているという事実は、事業承継の多様化を象徴しているといってよい。

事業承継を控えた経営者は、これら三つのパターンとそれぞれに有効なスキームについて一定の知識を得ておく必要があるだろう。

「親族内承継」「社員承継」「第三者承継」という三つのパターンはそれぞれ「所有」と「経営」という二つの象限のなかで区分される。この場合の「所有」とは、自社株(経営権)を継続して所有することでオーナーシップを発揮することであり、「経営」とは、事業運営の実務的な判断を任されることをいう。これまでは「所有」も「経営」も親族で承継するのが最もオーソドックスな形であったといえるが、価値観の変化によりこの形が減少しているため、「所有」と「経営」を分離して、所有は創業家で承継しながらも、経営は社員に任せたり、外部招へいしたりという傾向が強まっているのである。

ホールディング経営モデルは、そういったことを背景に所有と経営を分離する知恵として登場した、オーナー企業の事業承継メソッドである。つまりホールディングカンパニー(HDC)は創業家の理念を代々受け継ぐ会社としてグループを支え、そのグループ内の事業会社経営を社員や第三者に任せていくというスタイルである。社員や第三者に経営を任せる場合でも、現実的には所有を渡すことで、最終責任を負わせるわけにはいかない。将来的には創業家から再び経営者を輩出する可能性もあり得る。長い目で見れば、所有と経営を分離しておくことで各世代における経営者の選択に幅を持たせることができるのだ。

ホールディング経営モデルはそういった意味で、後継者選択の多様性に対応できる形であるといえるのである。

コンサルティングサービス

関連記事

-

物流業のシェアードサービス展開|背景と成功のポイントを解説!

- 資本政策・財務戦略

-

製造業における管理会計導入の目的とは?成功のポイントについても解説!

- 資本政策・財務戦略

-

経営基盤を強化するには?着眼点とアプローチ方法について解説!

- 資本政策・財務戦略

-

コーポレートガバナンスの事例から学ぶ、非上場企業の企業価値向上策

- コーポレートガバナンス

-

コーポレートガバナンスと内部統制の違いとは?重要なポイントを解説

- コーポレートガバナンス

-

【事例で解説】内部監査からガバナンスを強化するためのポイント!

- コーポレートガバナンス

-

-

建設業におけるアカウンティング(会計)の考え方と活用の着眼点

- 資本政策・財務戦略

コーポレートファイナンス・M&Aの情報サイト

コーポレートファイナンス・M&Aの情報サイト