製造業の高収益体質への取り組み方は?

- 企業価値向上

閉じる

日本の製造業は全世界的に見て、技術優位性が高い代表的な産業と言えます。トヨタ自動車やパナソニック、ファナックはその代表ともいえる企業であり、そのほとんどが様々な技術革新をはたしていたり、海外展開を強化していることが成長要因であると言えます。しかしながら、諸外国と比較すると日本の製造業は収益性が低く、収益力向上は重要な経営テーマであると言えるでしょう。本コラムでは高収益体質への改善に向けたテーマやポイントをご紹介いたします。

製造業を取り巻く環境と収益改善の着眼点

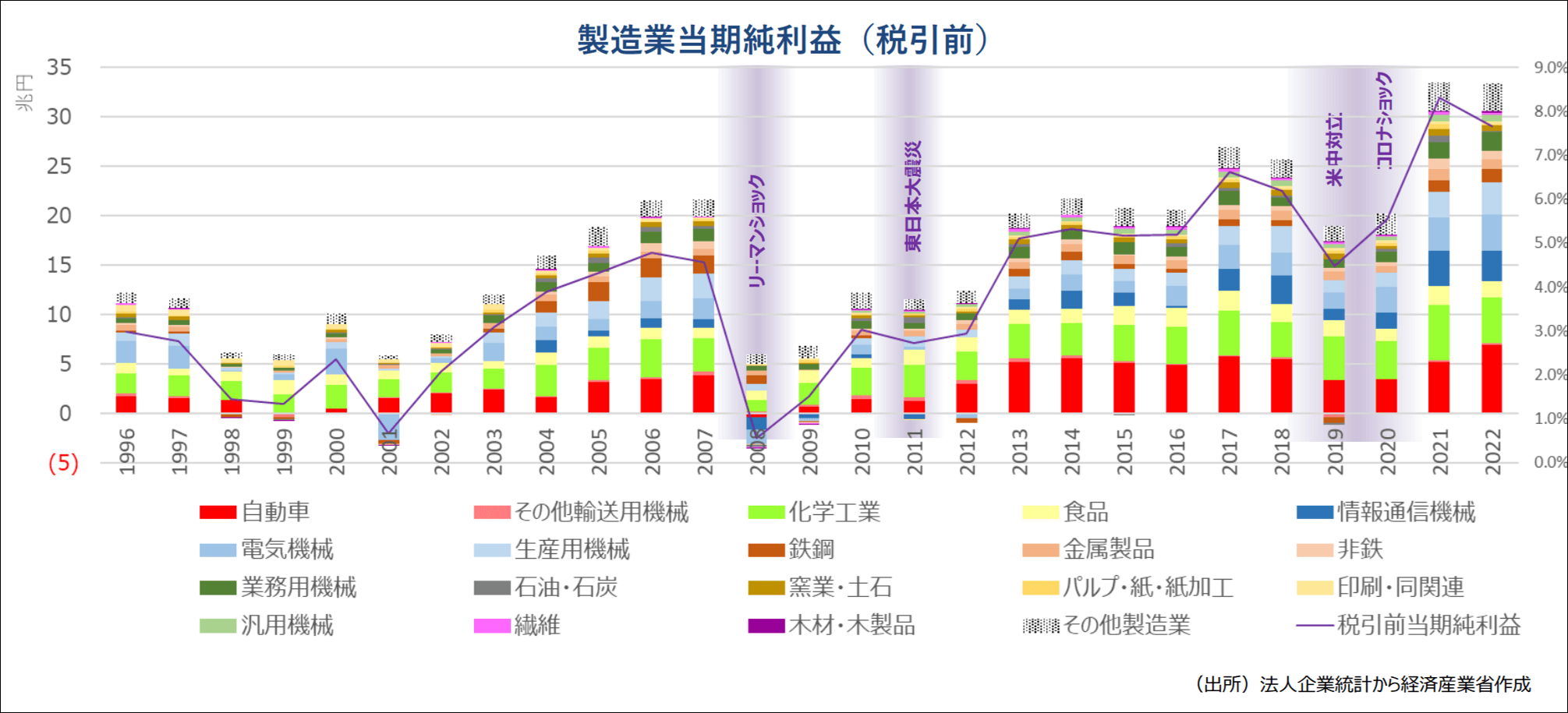

経済産業省が発信している「製造業を巡る現状と課題今後の政策の方向性」より、国内製造業の利益水準は近年最高水準を更新し続けています。その要因はいくつかありますが、その中でも海外投資の増加やDX化による生産性向上は影響が大きいと言えます。戦略の観点から言えば、海外への積極的展開、製造DXの実装が高収益化のポイントではありますが、戦術・戦闘の観点から言えば、製造工程の最適化や商品別・工程別採算の適正化(マネジメント)が必要となります。上述で示した海外展開や製造DXはとりわけ資本力の高い大企業や中堅企業の一部が取り組むことができるテーマであり、その他の中堅・中小企業は限られた資本力の中で収益性を高める施策を検討・実装することが求められます。したがって高収益体質への改善ポイントは、以下の3点です。

1.製造工程の最適化と工程管理の強化

製造工程におけるムラ・ムダを省くための業務改善や工程別管理を行うことで、コスト削減を行う。

2.製品別・工程別での収益マネジメント

収益マネジメント単位を細分化することで、改善ポイントを明確にすることと、意思決定材料として整備する。

3.新製品開発の体制構築

開発コストを最適化するための体制を整え、製品開発率を高める。

各ポイント別での詳細を考察してまいります。

出所:経済産業省「製造業を巡る現状と課題今後の政策の方向性」2024年5月

製造工程の最適化と工程管理の強化

高収益体質へ転換させるためには、人件費や製造間接費、原材料費、研究開発費、設備投資などのコスト最適化を図り、結果的に生産量の増加をもって売上拡大に寄与させることが重要です。コストの中でも、人件費と製造経費は大きな割合を占める場合が多く、改善によるインパクトも大きいと言えます。

例えば、一商品を製造するのに、2度手間、3度手間の工程を踏んでいたり、工程の流れを意識した設備・人員配置になっていない(ちぐはぐの状態)、また、製造現場にものが散乱していて、汚いというのはよく耳にする課題です。これらの課題に対処するためには、

1.製造工程を意識した設備配置の実施

2.5S(整理、整頓、清掃、清潔、しつけ)の徹底による作業環境の整備

3.ムダムラをなくす業務改善と自動化の実施

を実施することで製造工程を最適化し、人的エラーの削減、品質の標準化、人件費の削減を通じて収益性の向上に寄与させるべきです。

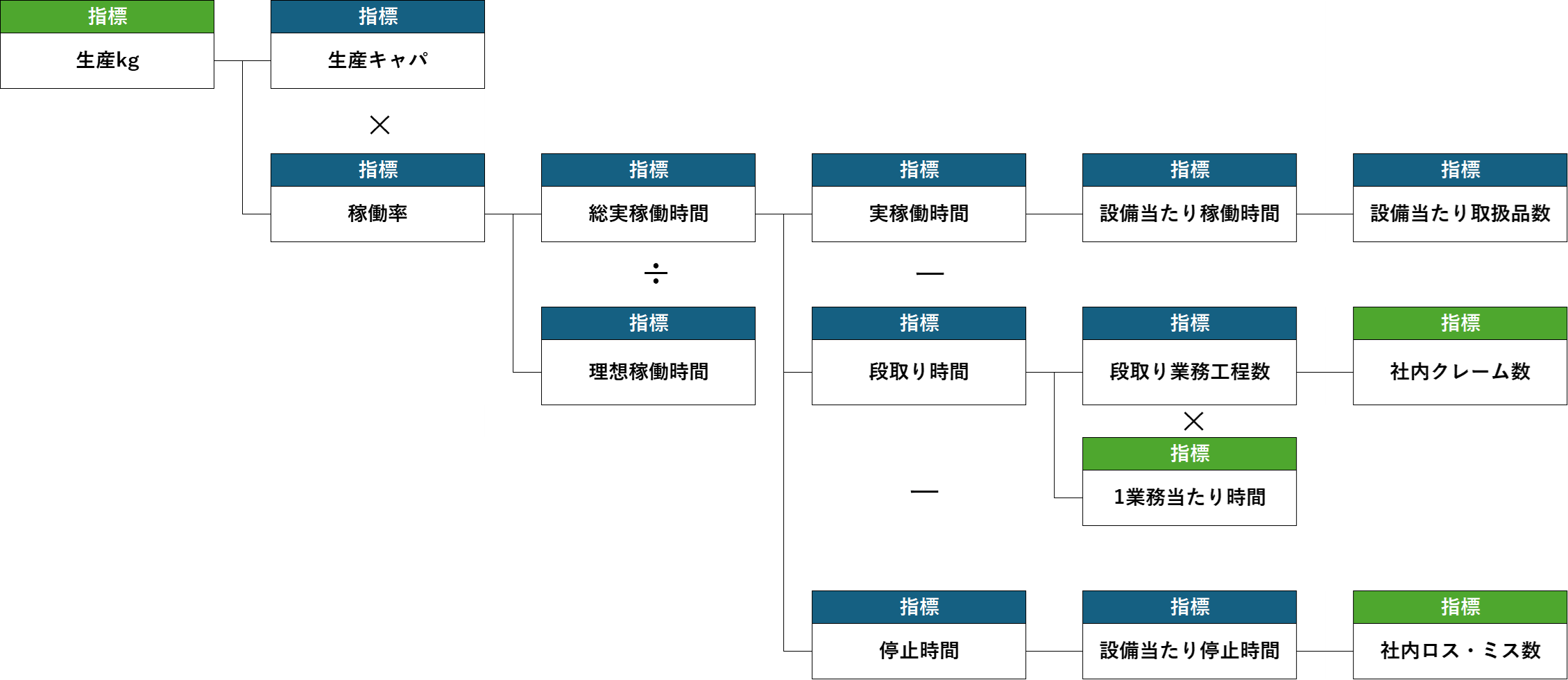

また、現状の生産キャパシティで求められる生産工程と現状の工程に差異が生じている場合、求められる生産活動ができていないということになります。設備稼働時間や段取り時間などの工程別管理を強化をすることで、改善のツボを押さえることが重要です。

商品別・工程別での収益マネジメント

高収益化を実現するためには、全社単位での業績マネジメントだけではなく、製品別・工程別での収益マネジメントを行い、経営の意思決定から現場単位でのアクションを加速させる必要があります。

1.製品別マネジメント

全社で収益を確保できていても、製品別でみた時に低収益もしくは赤字の製品があると他の製品で確保している黒字分を毀損してしまうことになります。製品別での人件費や原材料費をマネジメントすることで、収益力を高めることやコスト意識を醸成させるべきです。また、収益が今後も改善する場合は、成長に向けた投資を実施すべきであり、逆に収益性が見込めない製品については廃盤とするなど、経営としての判断が可能となることもメリットの一つです。

2.工程別マネジメント

製造過程においては、設備の稼働や段取り、梱包などの複数の工程が発生します。各工程にも業務単位で工数が発生しており、各工程・業務単位での工数マネジメントを行うことが重要です。仮に工数が無駄にかかっている工程・業務があればやり方や動線を見直すことで業務改善を行い、その結果コストダウンを実現します。

以上の考えをKPIツリーに展開したものが下記の図です。売上・粗利の簡易的な業績マネジメントではなく、収益性を向上させるためにはマネジメント単位を細分化し、改善ポイントを明確にすることが求められます。

出所:タナベコンサルティング作成「KPIロジックツリー」

新製品開発の体制構築

前述の通り、日系企業の今日までに至る成長要因は、海外展開と技術革新です。収益性を高めるためにも製品開発を進めることで同業他社との差別化を図ることは企業が成長するうえで、切り離せないテーマであると言えます。しかし、企業規模が小さくなればなるほど、開発専任の部門や担当を持たず、営業担当や製造担当が兼務しているケースが散見されます。

新製品開発は、市場調査やコンセプト設計、試作品開発、テスト・評価などの様々なステップを経て行われます。そのため、専門部門として独立させ、開発成功率を高めていくべきです。

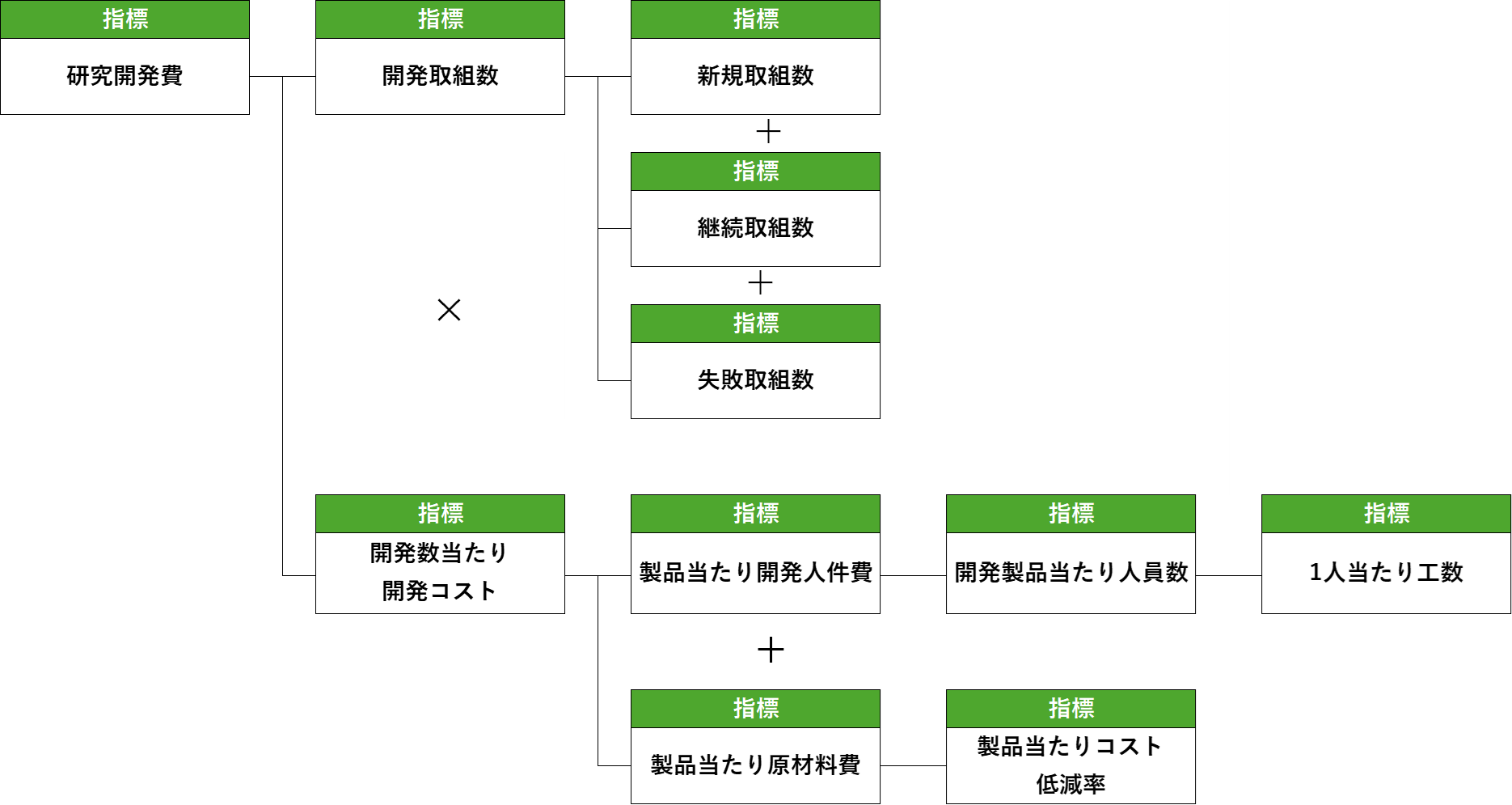

逆に研究開発費を多く投下しているにも関わらず、開発が成功しなかったり、低収益製品が生まれるケースもあります。その原因は、開発人員数が過剰になっている、開発に係る原材料費がかかりすぎている、一製品当たりにかける工数がかかりすぎているなど、多岐にわたります。製品開発を行うことは必須ですが、コストを余分にかけすぎてしまっては、本末転倒です。また、資本力が小さい企業であれば、なおさら開発コストは限られているため、最低限のコストで開発を成功させるコストマネジメントを厳密に行うべきです。下記の図はコストマネジメントを行う概念として示したロジックツリーになるので、ぜひご参考ください。

出所:タナベコンサルティング作成「KPIロジックツリー」

関連記事

-

制度会計と管理会計の違いを徹底解説!企業成長に必要な「両輪」とは

- 資本政策・財務戦略

-

収益構造を見直して企業成長を実現!成功する5つの条件

- 資本政策・財務戦略

-

財務会計と管理会計の違いは?

- 資本政策・財務戦略

-

企業価値を高めるIR活動とは

- 企業価値向上

-

管理会計とは?導入のメリットとポイントを解説

- 資本政策・財務戦略

-

シェアードサービスとは?導入のメリットと成功事例

- グループ経営

- 資本政策・財務戦略

-

グループ経営におけるシェアードサービス

- グループ経営

-

コーポレートファイナンス・M&Aの情報サイト

コーポレートファイナンス・M&Aの情報サイト