COLUMN

コラム

閉じる

SDGsとは

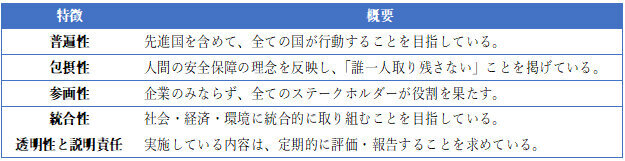

持続可能な開発目標(SDGs:Sustainable Development Goals)とは,2001年に策定されたミレニアム開発目標(MDGs)の後継として,2015年9月の国連サミットで加盟国の全会一致で採択された「持続可能な開発のための2030アジェンダ」に記載された2030年までに持続可能でよりよい世界を目指す国際目標です。17のゴール・169のターゲットから構成され,地球上の「誰一人取り残さない(leave no one behind)」ことを誓っています。なお、 日本ではSDGsについて、5つの主要原則「普遍性」「包摂性」「参画性」「統合性」「透明性と説明責任」を掲げています。

SDGsビジネス完全ガイド~市場規模から成功事例まで一挙ご紹介

SDGsはニューノーマル時代の企業"生存戦略"

SDGsはもはや小学生でも知っている一般的な考え方となりました。"サステナビリティ"という言葉もSDGsの考え方が広まると同時に一般的となり、環境に影響が大きい大企業のみならず、中堅・中小企業や個人でもその考え方に基づき、選択を行っている状況となっています。これは、環境意識の高いEU諸国のみならず、全世界的な傾向であると言えます。SDGsの「普遍性」の考え方通りに世間が変化してきています。

また、この意識に拍車をかけたのが、2021年6月に東京証券取引所が行った上場企業に対してのコーポレートガバナンス・コード規定の改定です。今回の改定において上場企業に対し、持続可能な開発目標(SDGs)、気候関連財務情報開示タスクフォース(TCFD)、サステナビリティ(ESG要素を含む中長期的な持続可能性)への具体的な取り組みと適切な情報開示を求めました。これにより、東証の上場企業のみならず、その企業と取引のある関連企業までSDGsに取組むという影響をもたらしています。

この状況はかつて"エコロジー(エコ)"という考え方が世の中に広まった時と似ています。その時代より以前は、「経済第一主義・環境対策は二の次」という考え方の下、急速に経済発展が進んできた高度経済成長期でした。それによってもたらされた環境問題や公害などは人々に直接的に大きな被害をもたらしました。このことから経済発展と同時にエコという考え方が広まり、現在においては、"エコ"に反する活動行っている企業は社会的に認められない状況となっています。SDGsはかつてのこの状況に近いのではないかと考えています。SDGsはエコという考え方と同様、企業が取り組まなければならない必須のテーマとなっています。

このような状況において、もはやSDGsへの取組みは、ニューノーマル時代における企業の"生存戦略"であると言えます。経営戦略の一つとして、新型コロナウィルスへの対策と同様にSDGsへ取り組むことはもはや、この地球環境で経営を行う上での外部環境対策の一つとして必須のものになっています。SDGsに取り組むことが当たり前の経済環境において、これに取り組まない企業は顧客に選択されない、つまり生き残ることができない状況となっていると考えられます。

【関連ページ】: SDGs経営を成功させる5つのステップ

中小企業こそSDGsに取り組むべき理由と企業事例

SDGsに取り組む効果は?

このように考えるとSDGsに取り組むことは、企業にとっては義務的な重荷のように考えられがちでありますが、決してそうではありません。SDGsに取り組むことは、企業がこれからも「持続可能」な経済活動を行う上での新たな判断基準の下、経済活動を行うということであります。

日本においては、近江商人の三方良し(買い手良し・売り手良し・世間良し)の考え方が広まっていますが、SDGsの考え方を取り入れるということはこれに加えて、「未来良し」という考え方を加えることで、未来の地球環境においても経済活動ができるような選択をするということです。

これは昨今、温暖化を中心とした気候変動により大きく影響を受けることが多くなった地球環境において、重要な考え方であると同時に、これを行うことにより経済活動を優位に進めることができることも増えてきています。

ウクライナを中心とした戦争においては、エネルギーを中心としたサプライチェーンが大きく打撃を受けています。エネルギー輸出国であるロシアに依存している国は多く、その共有が停止・減少する事が経済的な打撃となっています。ヨーロッパ諸国のみならず、日本においてもエネルギーの高騰は大きなコスト増となっているのが事実です。しかし、SDGsに取り組んでいる企業で使用エネルギー削減を掲げた企業においては、その削減した分のコスト増は低減されていることになり、結果としてSDGsに取り組むことが経済的に優位な状況になりました。

これは一例ですが、サプライチェーンが世界規模になっている現代においては、リスクを軽減するという考え方においても、SDGsに取り組むことによる環境負荷を低減することは、やはり企業の"生存競争"という観点においても必須であると言えるでしょう。

【関連ページ】: SDGs経営を成功させる5つのステップ

ステークホルダーにSDGsの取り組みを伝える重要性

上記のようなサプライチェーンの影響は、経済活動の存続に関する大きなものでありますが、それだけではなく、SDGsに取り組んでいるかどうかという点は、企業価値を決定する上でも必要な判断軸になっています。

"ESG投資"という言葉が生まれてきており、E(環境)・S(社会)・G(ガバナンス)に対して積極的に取り組む企業に価値があるという考え方が広まっていると考えられます。現状においては、そこまでこの影響は大きいとは言えませんが、この考え方は地球環境における気候変動の影響や社会問題における企業活動の影響が大きくなるにつれて、より重要な考え方になっていくことが予想されます。

ESG投資は投資家に対するものですが、SDGsに取り組むことはすべてのステークホルダーに影響するものであります。最近では、就職先を探す学生が企業を選ぶ判断基準の一つのとしてSDGsへの取り組み度があると言われています。オープンセミナーなどにおける企業に対する質問でSDGsへの取り組み状況を聞く学生が増えており、応募する際に見る企業WEBページでも、SDGsなどのサステナビリティ活動のページが注目されています。

これは、"働き甲斐"・"ワークライフバランス"を重要視する現代の学生らしい行動と言えますが、学生以外のステークホルダーも、もはや一派的で当たり前の企業活動であるSDGsをその企業が行っているかどうかは、一つの企業を見る上での判断材料になっていると言えます。

その状況においては、自社のSDGsに対する取り組みは積極的に対外的な発表・開示を行うべきであると言えます。それにより、初めてステークホルダーはその企業を信頼できる企業として認知するのであります。

【関連ページ】: SDGs経営を成功させる5つのステップ

最新コラム

- 海外販路開拓の具体的な方法4選!成功させるための戦略と手順を解説

- タイ進出を成功させるメリットと3つの注意点|進出前に知るべきリスクを解説

- バリューチェーンの重要性とは?最適な構築方法のポイントを解説

- 中期経営計画の期間は何年が最適?成功する策定のポイントを紹介

ビジョン・中期経営計画策定キーポイント

- 新規事業を成功させる市場調査のポイントと

進め方・方法について解説

- パーパス経営完全ガイド

~成功事例から社内浸透のポイントまで徹底解説~

- 新規事業開発・立ち上げ完全ガイド

~発想や進め方など重要なポイントを解説~

- ESG経営完全ガイド

~SDGsとの違いや経営に活かすポイントまで徹底解説~

長期ビジョン・中期経営計画策定の情報サイト

長期ビジョン・中期経営計画策定の情報サイト