現在ではほとんどの企業でDXが経営戦略の中核をなしているなか、弊社では数多くのDX推進コンサルティングのご支援をしています。そこで、多くのクライアントで課題となるのが「DX人材の不足」です。

DX推進はいずれ内製化する必要がありますが、内製化に値する人材のリテラシー・リソースが不足しているケースが多く見られ、DX人材の育成は急務といえます。

まず、DX人材育成の前に、経営者の皆様にご理解いただきたいのは、DX推進を成功させるためには経営者の覚悟が必要になります。もうDXが前提となっている社会に突入している中で経営者の覚悟なきDXは失敗に終わります。経営者自身がDXの知識を持っていますか?DXの価値を考えていますか?DX成功のポイントの一つとして、DX人材の育成は経営者が考えなければならない重要テーマの一つです。

5年後、10年後の将来「DX人材がいなくて...」という状況では企業の成長は見込めません。経営者の皆様には、危機感をもってDX人材の育成について考えていただければと思います。

DX人材とは?その役割と求められるスキル

DX人材とは、単にIT技術に詳しいエンジニアやプログラマーを指すのではなく、DXを成功させるために、デジタル技術を活用して新たなビジネスモデルの創出や、組織、プロセスそのものの変革を推進できる人材の総称です。

この変革を外部に依存するのではなく内製化することが極めて重要です。なぜなら、DXの目的はシステムの導入ではなくビジネスモデルの変革であり、それは自社の経営方針、顧客関係、そして業務の「暗黙知」を深く理解している社内人材だからこそ、最適な形で成し遂げられるからです。その役割は、企業がデジタル前提の社会で競争優位性を確立するための「変革のドライバー」となることにあります。DX人材は、技術を導入すること自体を目的とせず、あくまで「経営課題を解決し、顧客に新しい価値を届ける手段」としてデジタル技術を活用します。

DX推進の成功に不可欠な人材に求められるスキルは多岐にわたりますが、これらは大きく以下の3つの要素に集約されます。

①ビジネススキル

経営戦略や事業課題を深く理解し、デジタル技術によって「どのようなビジネス価値」を生み出せるか構想し、実行に移す能力です。具体的には、市場の変化を捉える力、顧客体験を設計する力、そして変革の目標をKGI・KPIとして具体的に定義する力がこれにあたります。技術の専門家ではなく、ビジネス視点でデジタルを使いこなす能力が求められます。

②テクノロジースキル

AI、クラウド、データ分析、アジャイル開発といった最新技術の「仕組みと可能性」を理解し、ベンダーや技術者と共通言語で議論できる最低限のリテラシーです。自社のビジネスにどう応用できるかを判断し、投資の是非を見極める力を養うことが重要となります。

③チェンジマネジメントスキル

変革に伴う組織の抵抗を乗り越え、部門の垣根を越えて関係者を巻き込み、挑戦を推進するリーダーシップと、失敗を恐れずに学習し続けるマインドセットです。特に変革のリーダーには、組織全体に新しいビジョンを浸透させ、心理的安全性を確保しながらプロジェクトを推進する高度なコミュニケーション能力が不可欠です。

これらのスキルをバランス良く備え、全社的な変革をリードする人物こそが、CDO(最高デジタル責任者)候補です。具体的には、DXビジョンを描くビジネスデザイナーや、その実現可能性を担保するアーキテクトといった役割を担う人材を指します。彼らの育成こそがDX推進を成功に導く鍵となりますが、この重要な育成プロセスには、多くの企業が共通して直面する課題が存在します。

DX人材の育成におけるよくある課題

DX研修やリスキリング施策を走らせても「実務で活かせない」「人が定着しない」と悩む企業は少なくありません。典型的なつまずきは以下の5つです。

①育成ゴールの不鮮明さ

「AIが分かる人」など曖昧な表現のままでは学習範囲が無限に広がり、シラバスと評価基準が定まらない。

②現場多忙による学習時間の欠如

日常業務のKPIが重くのしかかり、習った知識を試す余白がない。

③スキルと報酬の連動不足

新しい挑戦がキャリアに反映されなければ、意欲的な人ほど離職へ傾く。

④実践機会の欠如

講義中心でPoCを任せてもらえず、失敗から学ぶサイクルが回らない。

⑤技術偏重カリキュラム--クラウドやAIの講座は豊富でも、顧客価値や収益モデルと結び付けて考える場が用意されていない。

この5つが重なると、いくらエンジニアを集めてもDXは前進しません。結局のところ欠けているのは、テクノロジーをビジネス成長に変換できる"ビジネス人材"なのです。この"変革ドライバー"の空白こそが、次章で述べる『ビジネス人材の不足』という深刻なコア課題へとつながっています。

コア課題はDX人材の不足

多くの企業はDX人材の不足を大きな経営課題として抱えているのではないでしょうか。ほとんどの経営者は「DX推進したいけど、DX推進できる人材がいない」と嘆いています。皆様はこのような課題を抱えていませんか?

① どのようなテクノロジー・技術を活用してビジネスモデルを変革すべきなのか、DXビジョンを考えられる人材がいない。

② DXビジョンは考えられたものの、実現可能性について社内で判断できる人材がいない。

③ DX投資計画・改修計画を立てることができる人材の不足により、DX投資に踏み切れない。

④ DX推進をマネジメントするCDO(最高デジタル責任者)のような存在がいない。

これらの課題はDX人材を外部から採用することだけで解決される簡単な問題ではありません。もちろんDX人材を採用することは各企業で進めるべきことのひとつであります。ただし、DXの意味に今一度立ち返ってみると、DXとは「デジタル技術、テクノロジーを活用してビジネスモデルを変革すること」であり、これは自社のビジネスモデル、経営方針、顧客関係を理解している人がなせることなのです。外部のコンサルタントやDX人材の採用をすれば一時的なDX推進はできますが、それは足元のDX推進もしくはIT化に留まる可能性が高く考えられます。これまでDX戦略がないなかで実行したツール導入や、コンサルタント、ベンダーに丸投げしてきた企業は、結局自社での運用がうまくいかず、社内のDXリテラシーが低いといった理由から失敗するケースがあります。これからの社会は当たり前にDXを要求してきます。DXは手段から前提へと変わっていくなかで決して目を背けることのできない経営課題の一つになってきたのです。

また、ベンダー・エンジニア頼りになることで失敗する要因は、ベンダー・エンジニア側が自社のビジネスへ理解度が低いことにあります。自社側にはデジタル技術を活用できる人材がいない、一方で、ベンダー側にはビジネスを理解している人材がいないことがDX推進失敗の一つの理由として挙げられます。近年IT人材(エンジニア)の不足が話題として挙がっていますが、それよりも重大な課題はビジネス知識とデジタル知識の両方を兼ね備えた人材が不足していることなのです。

ビジネスを理解していないエンジニア側がDXについて考えると技術寄りのDX企画になる可能性が高まります。一方で、デジタル技術についてリテラシーの低い自社内で進めようとすると一進一退の毎日です。これらのことから企業がDX推進する際には、自社側がデジタルについて理解し、エンジニア・コンサルタントと共通言語をもったうえで、議論できる体制を構築しなければならないのです。外部コンサルタント、DX人材の採用だけでDXは成功しません。企業のDX推進を成功させるためには、自社内にDX人材を育成する必要があるのです。

そして育成を通じて得ることができたその知識やノウハウは、会社の資産として蓄積していくことで、中長期的にDX推進が可能となります。DXで成功している企業は本気でDX実現のために何が必要かを考え、DX人材の育成に乗り出しているのです。まずは一部の社員から、次いで全社員がDX・ITの基礎知識を身に付けることが理想といえるでしょう。

育成すべきDX人材像

ここからは育成すべきDX人材像について述べていきます。

まず、DX人材に求められる思考は「DXはやっているからとりあえず始めてみる」「どの企業もAI活用しているから自社も導入してみる」ではなく、「自社に必要なDXは何か」「自社のどこに課題があり、どのようにすれば解決できるか」という思考です。まずデジタルの知識を取り入れる前にこのマインドセットの習得から進めていくことが必要です。DX成功のポイントはDXビジョンの構想です。

「とりあえず」「どの企業もやっているから」ではなく、DXビジョンを策定できる人材を育成することこそが成功のポイントです。

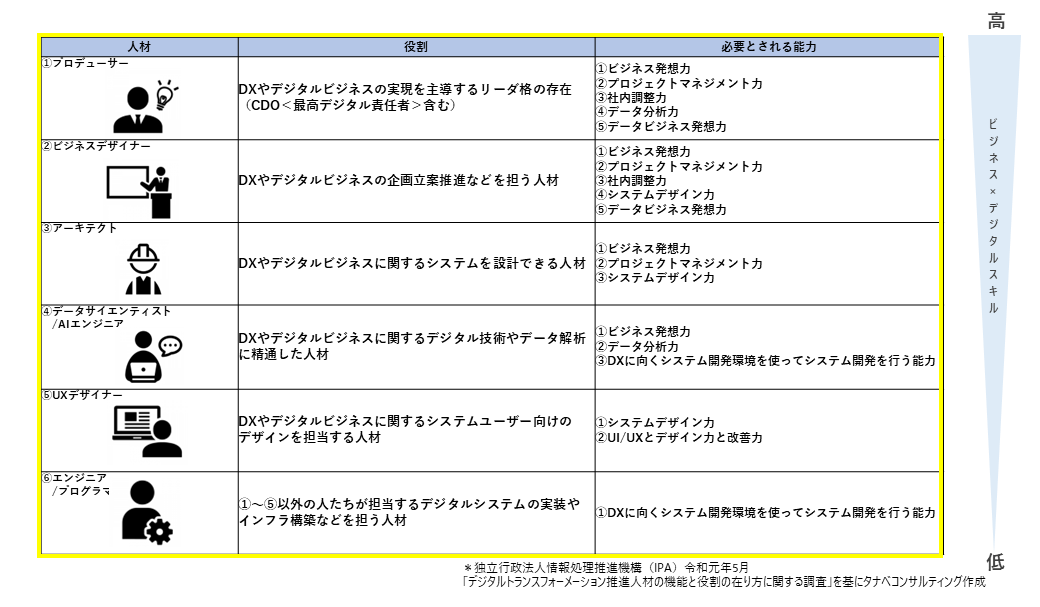

表1は独立行政法人情報処理推進機構(IPA)令和元年5月の「デジタルトランスフォーメーション推進人材の機能と役割の在り方に関する調査」をもとにタナベコンサルティングで作成した目指すべきDX人材像の表です。タナベコンサルティングでは目指すべきDX人材像として、アーキテクト、ビジネスデザイナー、プロデューサーを推奨しています。データサイエンティスト/AIエンジニア、UXデザイナー、エンジニア/プログラマーはもちろん必要な人材でありますが、実際はベンダーに任せておけば問題ないことがほとんどです。ただし、プログラミング言語やAIの仕組みなどの基礎知識は持っておくことはDX推進成功の必要条件であります。重要なのは自社の経営方針、ビジネスモデル、顧客関係などを理解してDX戦略の策定、DXを通じたビジネスモデルを変革することができる人材がいるか、また育成できるかです。

いわゆるCDO=最高デジタル責任者になれる人材を育成すべきだと強く提言いたします。

表1 目指すべき人材像

DX人材を社内で育成するメリット

DX人材を社内で計画的に育むことは、最新ツールの操作を覚えさせるだけの取り組みではありません。経営のスピードと質を同時に底上げし、将来の不確実性に強い企業体質へと導く中長期投資です。以下では、組織が得られる代表的な5つのメリットを整理します。自社の課題と照らし合わせながら、育成戦略の意義を再確認してみてください。

(1)競争優位の確立

市場データをリアルタイムに分析し、企画から実装までを社内で完結できるため、顧客ニーズの変化に先回りしたサービス投入が可能になります。スピードが差別化要因となり、市場シェア拡大とブランド価値向上を同時に実現します。

(2)コスト構造の最適化

要件定義やプロトタイピングを自走できるDX人材がいると、外注比率が下がり、手戻りや再開発も激減。さらにデータ活用による業務自動化が進むことで、固定費を抑えつつ品質を高める筋肉質なコスト構造が整います。

(3)エンゲージメント向上

自ら課題を発見し解決策を具現化できる裁量の大きい仕事は、社員の成長実感とロイヤルティを高めます。学習文化が根付くことで優秀層の採用競争力と定着率が上昇し、組織の知的資産が持続的に蓄積されます。

(4)組織学習の高速化

DXプロジェクトで得た成功・失敗の知見をコミュニティが横展開することで、部門を超えた学習サイクルが高速化します。知の循環が加速し、イノベーション創出のリードタイムが短縮されるため、新規事業の連鎖的立ち上げが期待できます。

(5)レジリエンス強化

クラウド基盤とデータドリブンな意思決定体制を備えた組織は、不測の環境変化やサプライチェーン混乱にも迅速に対応可能です。高い事業継続性が社会的信頼を高め、長期的な企業価値向上を後押しします。

DX人材育成のステップ

DXビジョンを描き、戦略立案から実装統括までを担える"CDO候補"を増やすには、段階的かつ循環的な育成設計が欠かせません。以下の5ステップを回し、自社のアーキテクト・ビジネスデザイナー・プロデューサーを計画的に育成していきましょう。

(1)経営課題の言語化・要件定義

経営陣との対話を通じて「売上構造」「顧客体験」「業務効率」などの本質課題を洗い出し、DXで解決すべき優先順位を整理します。さらに、解決に必要な機能・ケイパビリティを"スキルマップ"へ落とし込み、育成ターゲット(戦略立案力、データドリブン思考、組織巻き込み力など)を明文化します。この段階で課題とスキルの粒度をそろえることが、後工程の学習内容の選定精度を高めます。

(2)マインドセット浸透

DXは「最新技術を導入すること」ではなく「経営課題をデジタルで解くこと」だと全社員に腹落ちさせます。ワークショップや社内ハッカソンで"Why"と"Who for"を徹底討論し、顧客価値と事業成長を軸に判断するクセを養います。また、トップがDXビジョンを発信し続けることで、挑戦を称賛する心理的安全性を醸成し、受け身の学習を防ぎます。

(3)基礎リテラシー強化

AI・クラウド・IoT・セキュリティ・アジャイルなど、ベンダーと対等に議論できる最低限の技術知識を短期集中で学習します。Eラーニング、公開講座、資格取得を組み合わせ、理解度テストで習熟度を可視化。さらに、既存事業に即したケーススタディで「技術がもたらすビジネスインパクト」を具体的に腑に落とさせることで、学んだ知識を戦略へ結び付ける力を鍛えます。

(4)小規模PoCで実践学習

現場のペインポイントをテーマに、混成チームが2~3カ月で検証できる"小さなDX"を設計。実データを用いた仮説検証、ユーザーテスト、KPIレビューを高速で回し、成功も失敗も次の学習資源とします。こうした短期サイクルを数多く経験させることで、リスクを抑えながら「構想→実装→改善」の一連のプロセスを体得させ、セルフドライブ型のリーダーを育てます。

(5)ロールモデル化と継続学習

PoCで成果を出した人材を社内メディアや勉強会で表彰・可視化し、学習コミュニティを活性化。定期的にスキルギャップを測定し、外部カンファレンス登壇・副業・越境研修など"実践の場"で伸ばすリスキリング計画を更新します。学びと挑戦を循環させる評価制度・キャリアパスをセットで設計することで、DXリーダーが社内に連鎖的に育ち、変革が持続可能になります。

DX人材育成を成功に導く具体的なアプローチ方法

自社の状況や社員の既存スキルレベルに応じて、DX人材の育成には複数のアプローチを組み合わせたプログラムを体系的に計画することが効果的です。特に、座学で終わらせず、実践的なアウトプットに繋げる視点が重要となります。

①全社的なスキルアップを目的としたリスキリング

現在の職種や専門性に関係なく、社員に対して新たなデジタルスキルを習得させる取り組みです。全社的なリテラシー底上げと、必要な人材の能力開発を並行して行います。

②専門知識習得を目的とした外部リソースの活用

社内に最新技術のノウハウがない場合や、特定の専門知識を短期間で習得させる場合に有効な方法です。

③実務連動型OJTと実践プロジェクトへの参加

知識を「使える力」に変えるためには、実務の中で課題解決を経験させることが不可欠です。OJTと実践的なプロジェクト参加を組み合わせることで、即戦力化を促します。

DX人材の育成事例

最後に、DX人材育成に取り組む企業や行政の事例をもとに解説していきます。

事例①地方自治体のデジタルリスキリング

この自治体では、職員のデジタルリテラシー向上と新たな価値創造をコンセプトに、習得レベルを「初級」と「中級」に分けた研修を実施しています。特に、システムを「作らせる」「作る」「推進する」能力を段階的に育成し、kintoneやTeamsなど身近なツール活用研修からスタートすることで、「習うより慣れろ」を前提とした学習文化を醸成しました。

事例②BtoC企業のSNS強化研修

多事業展開するBtoC企業A社では、SNS運用の知識・スキル不足が課題でした。まず管理職向けにSNSの基本知識をインプットする研修を実施し、次にWebマーケティング担当者向けに動画撮影技術や成果を高める集客手法といった、実践的なスキルをアウトプット重視で習得する研修を組み合わせました。個別テーマを全体戦略における重点として取り組んでいます。

事例③工事会社のDX推進委員会

工事会社B社は、管理職・管理職候補をメンバーとするDX推進委員会を発足させました。目的は、「デジタルで同業他社と差別化する」ことと、生産性向上です。委員会メンバーは自社ビジネスの特性を踏まえたデジタル知識を習得し(テーマII)、デジタルリーダーシップを発揮する旗振り役として育成されました(テーマIV)。「最初に最良なし」の姿勢でトライ&エラーを繰り返す実践的な体制を、トップの指示のもと構築した点が成功の鍵となっています。

これらの事例から、自社のフェーズに合わせて「何を、誰に、どのように」教えるかを明確にし、トライ&エラーを許容する文化を醸成することが、DX人材育成基盤を構築する上で不可欠だと分かります。

タナベコンサルティングでも先に述べたDX人材を育成するための研修がございます。本サイトで掲載されているDX研修は最終成果物がDXを通じた簡易事業計画書であり、まさにプロデューサーレベルの人材を育て上げることができるカリキュラムになっています。また、このDX研修の特徴として各業界に応じてカスタマイズが可能となっていますので、より自社で効果的にアウトプットできる人材を育て上げることができます。詳細はこちらのページからご確認ください。

デジタル・DXの戦略・実装情報サイト

デジタル・DXの戦略・実装情報サイト