COLUMN

コラム

本コラムはタナベコンサルティングのTCG REVIEWにて掲載している記事を転載したものです。

※登壇者の所属・役職などは開催当時のものです。

1.DXとは何か

自社、自部門、自身にとってDXとは何でしょうか。単なる「2025年の壁」※への対策でしょうか。あるいは、モノからコトへ消費行動が変わる中で、データを活用した新規事業を立ち上げるために必要な施策でしょうか。いずれにせよ、「DX時代」に顧客満足を生むために必要なのは「新たな顧客満足の創出」です。

コト消費の時代にはいいものを安く売るQCD(Quality:品質、Cost:コスト、Delivery:納期)が重要でした。しかし、これからは価値を価格に変える仕組みを作るための視点が重要となります。

DXとはデジタルを用いた事業構造の転換(トランスフォーメーション)です。社会構造が劇的に変わる中、事業モデル・組織構造・個人の意識の本質的な変化を先取りし、ITを活用して新たな価値軸で事業構造転換を図ります。その中で、成功の鍵を握っているのは、事業構造の転換を目的とした「攻めのDX(新たな価値の創出)」と、QCDの強化と効率化を目的とした「守りのDX(体質の強化)」です。

2.攻めのDXと守りのDX

攻めのDXとは、これまでの事業構造を変え、いかに新しい事業を立ち上げていくかです。例えば、自動改札機をDXするとすれば、どのような方法があるでしょうか。1967年に世界で始めて導入された自動改札機は、駅改札業務の効率化をかなえ、以降、私たちの生活を支えています。

そこに、改札を通った利用者の情報を基に、街の情報を利用者のスマートフォンへ通知するようなワン・トゥ・ワン・マーケティングの機能が加われば「街の活性化」、子どもが通ると保護者のスマートフォンに通知されるような機能が加われば「安心・安全な街づくり」という価値が生まれます。このように、DXは既存事業であっても構造を変えることで新しい価値を生むことが可能です。

守りのDXは「経営DX」「現場DX」に分けられます。経営DXは、情報システム部門主体となって標準化を進め、基幹システムの革新により大きなビジネスインパクトを得るような「経営プラットフォームの構築」を指します。

一方、現場DXは、現場(各部門)主体で経営DXとの連携を考慮した個別最適を目指し、多種多様な現場業務革新の積み上げにより大きなビジネスインパクトを得る、「現場固有業務のスマート化」です。経営DXが情報システム部門主体であることに対し、現場DXは現場の各部門が主体になるため、IT活用人材を育成する必要がある点に留意したいです。

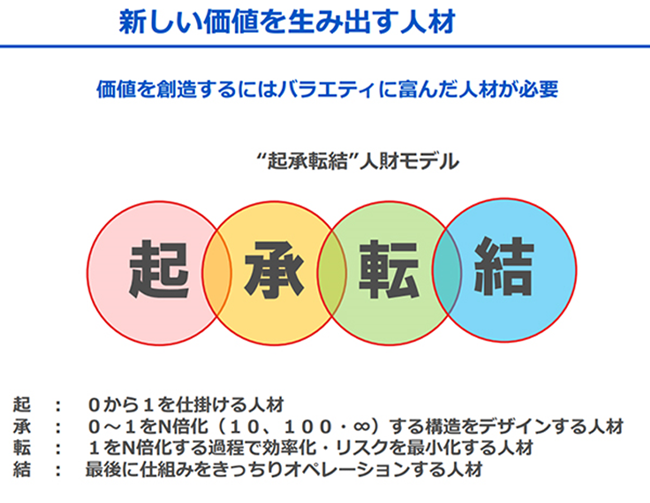

3.DXを成功に導く「起承転結型人材」

攻めのDXも守りのDXも、成功のためには「起承転結」の各パートを担う人材の育成が不可欠です【図表】。「起」の人材は0から1を生み出し、「承」の人材は全体構想を描き、「転」の人材が承のアイデアを基に実現可能な事業計画を策定し、KPIを決め、リスク管理をしていきます。そして最後に「結」の人材がKPIに従い現場を運営していきます。

それぞれの人材の役割が違うため、マネジメントスタイルも別にするべきです。起・承のタイプはコーチングやアドバイスによって価格競争力プロセスを評価するのに対し、転・結のタイプは目標管理やレビューによって結果を評価します。起・承は、いかに転・結の有するアセットを活用するか、転・結は、いかに起・承の有する機動力を活用するかが鍵となってきます。クリエーションを担う起・承、オペレーションを担う転・結、特徴の異なるそれぞれの人材がうまく連携することがDXにとっては重要です。

DXを一過性の流行とせず、自社に適した変化・改善を行い、ただデジタルに明るい人材ではなく、起承転結に即した人材を育成し、失敗を恐れずに自社の未来を切り開いていただきたいです。

※日本において、企業がDXを推進しなければ、エンジニア不足の激化やアプリケーションのサポート切れなどの諸問題が2025年に一気に顕在化する問題

出所:竹林氏講演資料より

未来戦略フォーラムのその他の記事はこちら

著者

最新コラム

- バリューチェーンの重要性とは?最適な構築方法のポイントを解説

- 中期経営計画の期間は何年が最適?成功する策定のポイントを紹介

- 製造業におけるバリューチェーン分析とは?付加価値を高める活用法

- バリューチェーン分析を戦略に活かす方法

ビジョン・中期経営計画策定キーポイント

- 新規事業を成功させる市場調査のポイントと

進め方・方法について解説

- パーパス経営完全ガイド

~成功事例から社内浸透のポイントまで徹底解説~

- 新規事業開発・立ち上げ完全ガイド

~発想や進め方など重要なポイントを解説~

- ESG経営完全ガイド

~SDGsとの違いや経営に活かすポイントまで徹底解説~

長期ビジョン・中期経営計画策定の情報サイト

長期ビジョン・中期経営計画策定の情報サイト