人事コラム

人事評価制度とは?

自社にあった人事評価制度の作り方や設計手順を解説

~人材活躍を促す人事評価制度の設計手順やポイント、注意点を解説~

人事評価制度とは

人事評価制度は、社員一人ひとりの能力やパフォーマンス(貢献発揮)などを評価し、等級や賃金に反映させる仕組みです。

単なる査定を決める仕組みではなく、「自社にあった」制度を構築することで、企業のミッション・戦略の実現や効果的な人材育成のマネジメントにつながり、従業員のモチベーションを高め、業績向上を図ることができます。

人事評価制度においては、 「透明性」「公平性」「納得性」が必要です。

従業員は自分の努力や成果が正当に評価されると感じることで、さらなる成長を目指す意欲が湧きます。また、評価基準が明確であれば、従業員は自分がどのスキルを向上させるべきかを理解しやすくなり、企業全体のスキルレベルが向上し、競争力が強化されます。

また人事評価制度は従業員のキャリアパスを明確にする役割も果たします。

適切なフィードバックを通じて、従業員は自分の強みや改善点を把握し、将来的な目標を設定しやすくなり、企業は優秀な人材を長期的に育成し、組織の持続的な成長を支えることができます。

人事評価制度の設計・構築には、評価基準の設定や評価方法の透明性が重要になります。人事評価制度は、ただの管理ツールではなく、企業と従業員が共に成長するための重要な仕組みです。

人事評価制度の目的と役割について

人事評価制度の主要な目的は、従業員のパフォーマンスを客観的に評価し、公平な報酬体系を導入することです。公平な報酬体系を導入することで、従業員のモチベーションを高め、企業の持続的な成長を促進します。また、評価結果を基にしたフィードバックは、従業員のスキル向上やキャリア開発にも大きく寄与します。

次に、人事評価制度の役割についてですが、企業管理の一環として、従業員の業務パフォーマンスを定量的に把握することが求められます。パフォーマンスを把握することで、企業は効果的な人材配置や育成計画を策定することが可能となります。また、公平な評価基準を設けることで、従業員間の不平等感を解消し、組織全体の士気を高めることができます。

さらに、人事評価制度の導入は、従業員の給与や昇進の決定において透明性を確保するためにも不可欠であり、従業員は自らの努力が正当に評価されると感じ、業務に対する意欲を一層高めることができます。

総じて、人事評価制度は企業の管理効率を向上させ、公平な労働環境を提供するための不可欠な要素です。従業員のスキルや業務成果を正確に評価し、それに基づく適切な報酬体系を導入することで、企業全体のパフォーマンス向上を実現します。

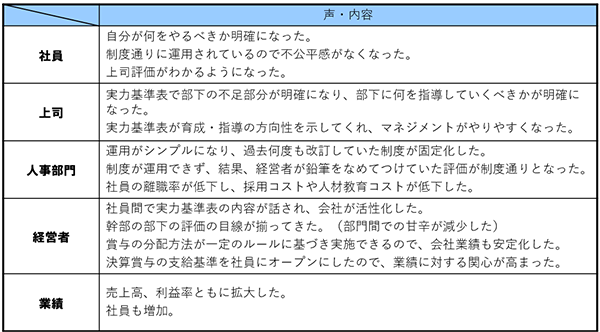

人事評価制度策定のメリットとは?

人事評価制度は、社員一人一人の能力やパフォーマンス(貢献発揮)などを評価し、等級や賃金に反映させる仕組みです。

単なる査定を決める仕組みではなく、「自社にあった」制度を構築することで、企業のミッション・戦略の実現や効果的な人材育成のマネジメントにつながります。

1.全社ビジョン・方針・目標に向けた推進力が高まる

2.評価制度の運用を通した人材育成が促進される

3.社員の役割・目標が明確になり、エンゲージメントやモチベーションの向上につながる

人事制度の正しい作成と運用は、上記のようなメリット・効果ができます。

人事評価制度作成の全体像と具体的な設計手順

では、人事評価制度の全体像、作り方・設計手順を解説していきます。

1.自社の現状を分析する

組織・人事の現状を多面的、客観的に分析します。外部環境の変化・人事制度のトレンド、および世間相場等と比較した貴社人事制度(有無も含めた総点検)の特性・課題を分析していきます。社員の特性、およびモチベーションやエンゲージメントの視点から見た自社の人事制度の特性・課題を特定します。

2.理念やビジョンと連動した、「求める人物像」を明確化、人事戦略・方針を策定する

企業の理念やビジョンを実現する人材基盤の構築に向けて、会社としての求める人材ビジョンを明確化し、それを実現するための道筋を示すことが重要です。各部門のモデル社員が持っている価値観や行動特性を棚卸し、かつスタンダード化することで、全員の成長ベクトルを統一します。

3.人事評価の目的を明確化する

人事評価は企業の成長のために、何を意図して設計するかが大切です。事業戦略上の競争優位からあるべき社員像を明確にし、評価に落とし込んでいきます。業績、態度・能力、技術、資格などの考課方法を設計していきます。「求める人物像」を明確にし、「こういった人材を評価する」といった企業からのメッセージとなり、社員の進むべき方向性が明確になります。

4.人事評価方法、基準を策定する

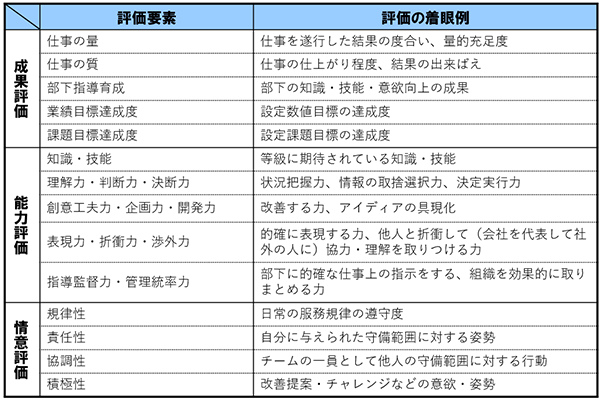

人事評価の目的を明確化したら、それが達成できるように制度に落とし込んでいきます。評価制度は大きく下記の3つに分類されます。

(1)成果考課:業務を通じた成果に着目し、評価する項目

(2)態度(情意)考課:業績を生み出すために必要な態度・行動をとっていたかに着目し、評価する項目

(3)業績を生み出すために必要な能力を発揮していたかに着目し、評価する項目(技能・資格)

人事評価は、具体的な数値や指標をもとに判断するため、日々の業務の中で目に見える、顕在化された部分を元に設計していきます。

この段階で、各考課要素によって何を用いて考課するのかを検討・決定していきます。

例)成果評価では、期末に期中の成果や結果を報告し、その内容に応じて評価する

態度評価では、優秀成績者の行動をモデル化し、これに即して評価します。

「やる気、意欲、人間性、潜在能力」といった見えない部分は効果対象とすべきではない項目です。ただし、採用・昇進などは十分にこれらを考慮し、対応していく必要があります。

人事評価の目的に応じてどれを優先的に評価するのかを決め、評価ウェイトや評価表を設計していきましょう。

5.評価項目を策定する

人事評価方法、基準を決めたら、さらにブレークダウンして評価項目を決めていきましょう。

評価項目設計のポイント・注意点は下記のとおりです。

(1)重点を明確にする

会社としてやってほしいことは何かを明示します。重点が明確でない評価は本人努力の方向性がわかりにくくなります。

(2)具体的にする

評価される本人が分かりやすいということが大前提です。客観的な評価は評価される側と評価する側のギャップを発生させ、不信感を招きやすくなります。

(3)割り切りも必要

その人すべての職務を評価することはできません。すべてを評価しようとすればするほど精緻な評価となり、実際の評価眼と評価結果にギャップが生じます。

人事評価制度の種類

人事評価制度には以下のような種類があります。

1.業績評価制度

業績評価制度は、従業員の仕事の成果や目標達成度を評価するものです。代表的な方法としては、目標管理制度(MBO: Management by Objectives)があり、上司と部下が共同で目標を設定し、その達成度を評価します。業績評価は、数値化しやすい目標に対して行われることが多く、営業成績や生産量などが評価基準となります。

2.能力評価制度

能力評価制度は、従業員のスキルや知識、業務遂行能力を評価するものです。コンピテンシーモデルを用いることが一般的で、従業員に必要な能力や行動特性を明確にし、それに基づいて評価を行います。能力評価は、教育訓練の効果測定やキャリアパスの設計にも役立ちます。

3.行動評価制度

行動評価制度は、従業員の日常の行動や態度、職場での振る舞いを評価します。360度フィードバックが代表的な方法で、同僚、部下、上司、さらには顧客など、複数の視点から評価を行います。この方法は、リーダーシップやコミュニケーション能力など、定量化しにくい要素を評価するのに適しています。

4.多面評価制度

多面評価制度は、複数の評価基準を組み合わせて総合的に評価する方法です。例えば、業績評価と能力評価を組み合わせることで、従業員の総合的なパフォーマンスを把握します。この方法は、評価の公平性や多角的な視点を取り入れることで、より正確な評価が可能となります。

5.自己評価制度

自己評価制度は、従業員自身が自分の業績や能力を評価する方法です。自己評価は、従業員の自己認識を高め、自己改善の機会を提供するために有効です。ただし、自己評価だけでは客観性に欠けるため、他の評価方法と併用されることが多いです。

6.相対評価制度

相対評価制度は、従業員を相互に比較して評価する方法です。例えば、ランキング形式で従業員を評価し、上位何%にボーナスを支給するなどの方法があります。相対評価は競争を促進する一方で、協力的な職場文化を損なうリスクもあります。

各評価制度にはそれぞれの利点と欠点があり、組織の目的や文化、業種に応じて最適な制度を選択することが重要です。また、評価制度の透明性と公平性を確保するために、評価基準やプロセスの明確化、フィードバックの充実が求められます。

人事評価制度を作る際の注意点

人事評価制度を運用しているがうまくいかず、社員の納得性が高まらないケースにはいくつかの要因があります。

ここでは、人事制度を作る際の注意点を解説します。

1.公正な評価

評価制度の目的に沿って正しい運用がなされることが重要です。曖昧な評価、悪意のある評価は制度そのものを揺るがしかねません。経営者や考課者が正しい運用を守らなければ制度の意味をなしません。

2.評価基準の明確化

何が望ましい行動であるかをあらかじめ明示しましょう。必ずしも詳細である必要はありませんが、上司が部下に評価基準を説明できなければなりません。

3.評価基準の理解

評価基準が明確化されても、社員が理解していなければまったく意味をなしません。社員が制度を理解する機会を儲けましょう。

4.評価基準の遵守

明確な評価基準を作成しても、その評価基準が守らなければ社員から不信感を招きます。ルールを確立したならば、ルールを徹底して守ることが重要です。

5.評価責任の自覚

評価を行う考課者は、評価される側の成長、敷いては企業成長のための大切な役割を担っています。良い評価も悪い評価も考課者自身が説明できるよう、自覚をもって評価する必要があります。

人事評価制度を作る際は、公正であり、明確な制度を心掛けることが大切です。

また、評価制度を機能させるためには、適切な運用を行う必要もあります。考課者には、企業の方向性の理解、部下の仕事ぶりの適切な把握、そして部下へのフィードバックを通じて成長につなげることが求められます。

まとめ

人事評価制度を単なる査定を決める仕組みではなく、「自社にあった」制度として構築することで、企業のミッション・戦略の実現や効果的な人材育成のマネジメントにつながります。

「自社の課題」に合わせた施策を打ち、人材活躍を促す人事制度を構築することで、業績を向上させる「基盤」を作っていきましょう。