なぜ持ち株会社を設立するか?

設立の手法と手順を解説

- 企業価値向上

閉じる

中堅企業において、持株会社を設立する意義がますます重要視されています。事業の多角化が進む中で、経営資源の最適配分や意思決定の迅速化が求められるようになっています。特に、限られた経営リソースを有効活用しながら持続的な成長を実現するために、持株会社制度は有力な選択肢となっています。

1997年の独占禁止法改正をきっかけに、日本企業で持株会社制度の活用が進みました。大企業だけでなく、中堅企業でも積極的に取り入れられるようになっています。企業の成長戦略においては、事業ごとの独立性を高めながら、グループ全体の統制を強化することが求められます。本コラムでは、持株会社設立が中堅企業の成長に与える影響と、その設立手順について詳しく解説します。

なぜ持ち株会社を設立するか?持株会社の設立が企業成長に与える影響

持株会社とは、他の企業の株式を保有し、それらを統括・管理する法人形態であり、ホールディングスとも呼ばれます。主に「純粋持株会社」と「事業持株会社」の2種類に分類されます。純粋持株会社は事業を行わず、グループ企業の経営管理を担う一方、事業持株会社は自社で事業を営みつつ、他企業の株式を保有し支配する形態です。

持株会社の設立により、各事業会社が独立した意思決定を行いやすくなり、迅速な経営判断が可能になります。市場環境の変化にも柔軟に対応できる体制が整い、新たな成長機会を捉えやすくなります。

さらに、グループ全体の資本配分を最適化しやすくなり、成長性の高い事業への投資を強化することが可能になります。不採算事業の整理やM&Aの活用によって、企業全体の競争力向上も期待できます。

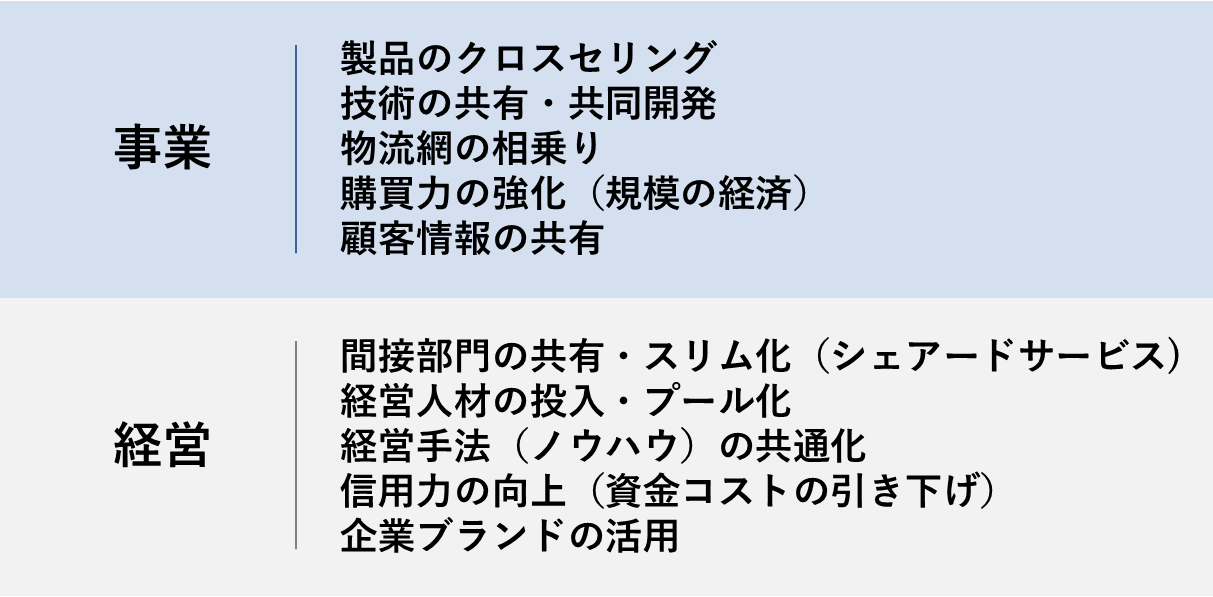

持株会社の設立によって、各事業会社の専門性を高めることもできます。事業ごとの経営を独立させながらも、グループ全体の経営戦略を統一的に策定することで、事業間のシナジーを最大限に引き出すことが可能です。(図表1)

図表1

図:タナベコンサルティング作成

図:タナベコンサルティング作成

一方で、持株会社の設立には課題も存在します。特に、管理コストの増加は無視できません。新たな管理部門の設立や、グループ全体の統括業務が必要となり、一定の費用が発生するため、コストと利益のバランスを慎重に考える必要があります。

また、事業会社の独立性が強まることで、期待したほどの事業間シナジーが発揮されない可能性もあります。持株会社が統制を強めすぎると、各事業会社の柔軟性が損なわれるリスクもあり、バランスが重要になります。

上場企業では、持株会社の評価が市場によって異なり、投資家にとって企業の実態が分かりにくくなることがあります。その結果、株価が期待ほど上昇しないリスクも考えられます。特に、グループの事業構造が複雑化すると、個々の事業価値が正しく評価されにくくなる可能性があります。実際に、持株会社への移行を模索したものの、事業ごとの分社化を進める中で市場の評価が分かれ、投資家の理解を得ることが困難となった事例もあります。このような事例からも、企業の事業構造や市場環境を十分に考慮することが重要です。

非上場企業においても、持株会社の影響は大きく、特に事業間の統制が難しくなる可能性があります。持株会社の管理が十分でない場合、グループ全体の経営戦略の調整が複雑化し、企業成長の障害になるケースもあります。

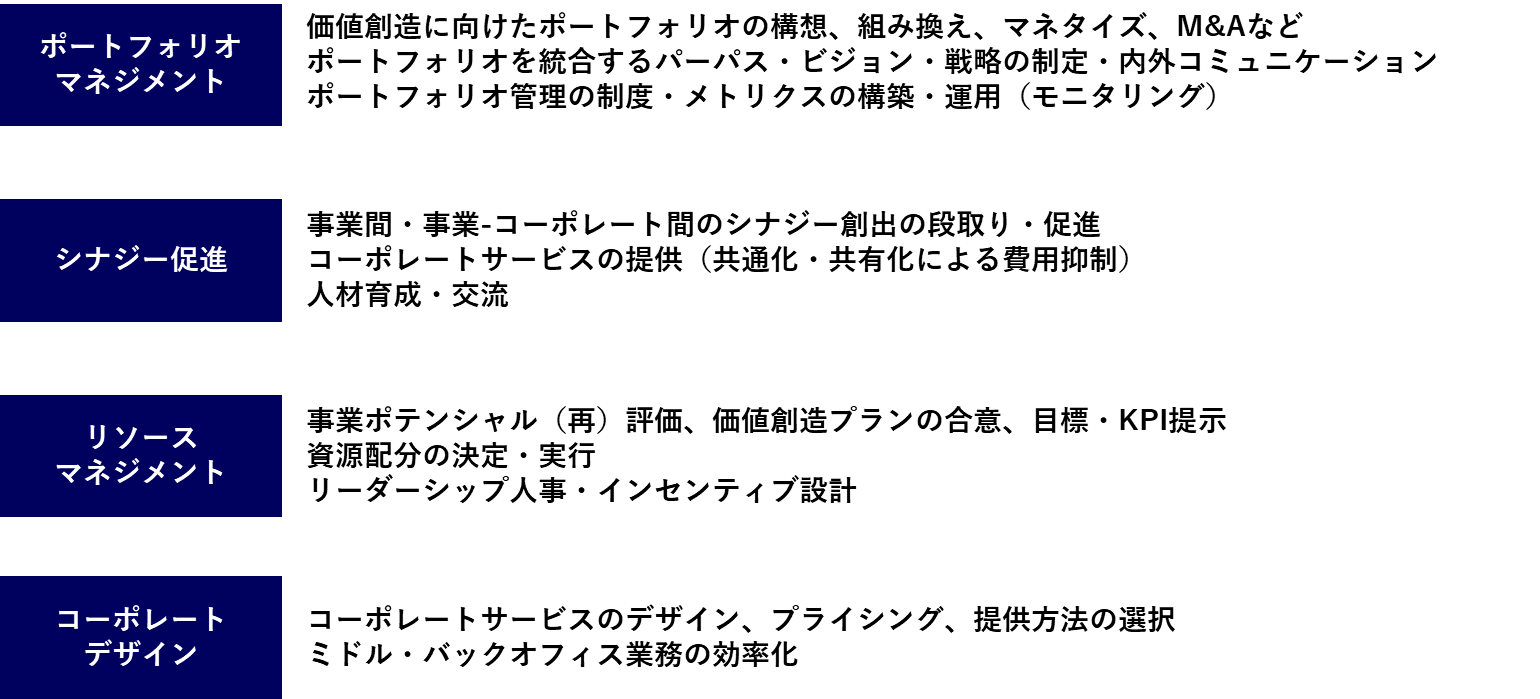

このように、持株会社の設立には多くのメリットがある一方で、慎重な検討が求められます。導入を検討する際には、自社の経営戦略に沿った適切な計画を立てることが成功の鍵となります。特にコーポレート機能の整備は非常に重要です。(図表2)コーポレートが価値創造に向けた役割を発揮することで、激変する経営環境に対応できるグループ経営体制が整い、成長機会を的確に捉えられるようになります。

図表2

図:タナベコンサルティング作成

図:タナベコンサルティング作成

持株会社設立手法と手順

持株会社の設立には複数の方法があり、企業の状況や目的に応じた手法を選択することが重要です。

株式移転による設立は、新たな持株会社を設立し、既存企業の株式をすべてその持株会社へ移転する方法です。これにより、新設した持株会社が企業グループの中核となり、全体の経営戦略を策定しやすくなります。特に、親会社機能を明確にし、統制を強めたい場合に有効です。

株式交換による設立は、既存の企業が他の企業の株式を取得することで持株会社化する方法です。この手法を用いることで、短期間での持株会社化が可能となり、グループ内での資本関係を整理しながらシナジーを高める戦略を取りやすくなります。既存の経営体制を大きく変えることなく、効率的にグループの一元管理を進められる点が特徴です。

事業再編を伴う持株会社化は、特定の事業を分社化し、それらを持株会社のもとで統括する手法です。たとえば、異なる事業分野を持つ企業が、それぞれの事業部門を独立させて別会社とし、持株会社がそれらを傘下に置く形を取ることができます。M&A(企業の合併・買収)を活用しながらグループの再編を進める際にも有効で、企業の成長戦略に柔軟に対応できるメリットがあります。

それぞれの方法にはメリットとデメリットがあるため、自社の経営戦略や財務状況に合わせた手法を選択することが重要です。

① 事前準備と基本方針の策定

持株会社化の目的を明確にし、法的・税務的なリスクを分析します。事業ポートフォリオの見直しも重要です。

② 株主やステークホルダーとの調整

株主総会での承認が必要となるため、説明責任を果たしながら合意形成を進める必要があります。また、主要取引先や金融機関との調整も不可欠です。

③ 会社分割・株式移転の実行

持株会社体制へ移行するための登記手続きを完了し、組織体制の再構築を進めます。

④ 開示義務と対応(上場企業の場合)

適時開示を行い、株主や市場との対話を強化します。持株会社設立が企業価値向上につながるよう、適切な情報開示を行うことが重要です。

まとめ

持株会社の設立は、経営効率化や成長戦略の推進に有効な手段ですが、コスト増加や市場評価のリスクも伴います。そのため、持株会社化の目的を明確にし、事前準備を十分に行うことが成功の鍵となります。

持株会社を適切に活用することで、企業は持続的な成長を実現し、競争力を強化できます。持株会社制度の特性を十分に理解し、自社の経営戦略に適した形で導入することが重要です。

関連記事

-

物流業におけるROIC改善事例を解説!企業価値を高める方法とは?

- 資本政策・財務戦略

-

資本政策 事例|押さえるべき3つのポイントを事例を基に解説!

- 資本政策・財務戦略

-

組織における意思決定の種類とは?トップダウン・ボトムアップの活用法を解説!

- コーポレートガバナンス

-

製造業における収益改善の2つの視点と5つのステップを徹底解説!

- 資本政策・財務戦略

-

-

収益改善の成功事例 | 効果的なポイントについて徹底解説!

- 資本政策・財務戦略

-

-

中堅企業が実装すべき財務戦略~ホールディング経営におけるトップのリーダーシップ~

- ホールディング経営

コーポレートファイナンス・M&Aの情報サイト

コーポレートファイナンス・M&Aの情報サイト