COLUMN

コラム

閉じる

今回のコラムでは組織戦略という言葉は溢れているが、実際に何を考えていけばよいのかという要点を絞ってお伝えします。

組織戦略とは?

組織戦略は常に変化する

組織=企業風土・文化

組織戦略とは事業戦略を推進するために社員の力を最大限活かすための組織の姿をあらわすものであり、あくまで手段や方針を組織でデザインするものとなります。つまり企業の理想の姿を組織で示していくことになります。しかし、理想の姿はそのときどきに応じて、姿を変えていく必要があります。理想の姿なのにその時の状況に応じて変えるの?という疑問も起きそうですが、理由は至ってシンプルで市場環境の変化に合わせて自社の実行すべき戦略が変化するからです。組織戦略とは競争社会で勝ち残っていくために柔軟に形態を変化させていくことが必要になります。つまり状況最適の中で理想の姿に常に変化をしていくものでもあります。

最近では人的資本経営の重要性が強く言われており、上場企業のみならず、エンゲージメントや組織風土のサーベイなどを通じて、社員の思想や価値観、満足度などを図り、調査をしている企業が増えたように思われます。理由はそれが組織戦略が上手くいっているかどうかの一つの指標となるからです。このコラム内で何度も記載をしていますが、組織戦略とは「事業戦略を推進するために社員の力を最大限活かすための組織の姿を示したもの」です。そのため、前述の人的資本経営を行っていく上での人事KPIの一環として「社員のエンゲージメント」を高めることを指標にしているケースが増えました。

事業戦略との違い

組織は戦略に従う 戦略は組織に従う

出所:タナベコンサルティングにて作成

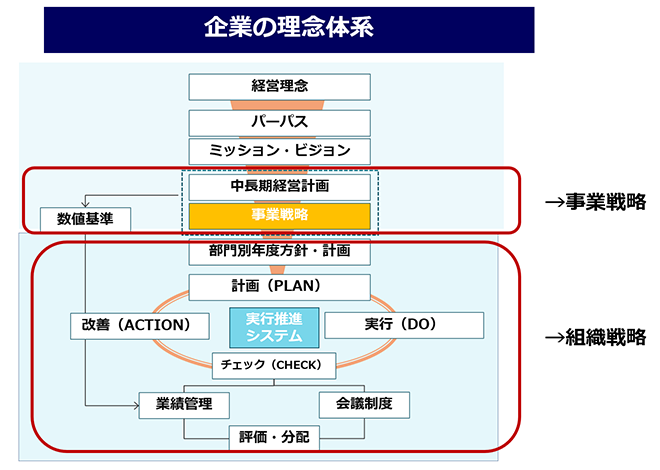

組織戦略とは分かりやすく言えば、事業戦略を推進するために社員の力を最大限活かすための組織の姿をあらわすものであり、あくまで手段や方針を組織でデザインするものとなります。一方で、事業戦略は自社の事業のあるべき姿を方針として示したものです。一般的に企業の経営体系は理念やMVV(ミッション・ビジョン・バリュー)を最上位概念として、戦略・戦術・戦闘で表現されるケースはありますが、この場合、事業戦略=戦略、組織戦略=戦術となります。(図1を参照)

著名な経営学者であるアフルレッド・D・チャンドラーは「組織は戦略に従う」という言葉を作りました。これはあくまで事業戦略があるから、それを実現するための組織戦略があるという考え方です。まずは事業があるから組織が出来るという考え方になりますが、市場の原則を考えていけば至って自然な考え方です。

一方で、同じく経営学者のアンゾフは「戦略は組織に従う」という言葉を作りました。先ほどまでのコラムで記載している内容と真逆の考え方ですが、これは時代環境の変化が激しい今の時代だから言える言葉ではないかと思います。昨今のデジタル技術の発展や革新の速さを考えるとデジタル技術の導入や新たなテクノロジーによって新しく事業戦略は生み出されることもあります。それはつまり、組織の変化が事業を変えたということに繋がっていきます。この場合、「戦略は組織に従う」に繋がっていきます。そのため、組織を作って戦略を組み立てるといった考え方ではなく、組織の変化が新しい事業を生み出していくという考え方です。いずれにしても事業と組織は緊密に連動しており、どちらかが上手くいくことはありません。

組織戦略策定のポイント

組織戦略策定する際に重視するのはバランス

組織戦略を策定する際に重視しなければならないのがバランスです。

図1で示したように組織戦略では事業戦略を推進するためには大きく4つ整備することがあります。

1つ目はハコ(部門等)を準備しなければなりません。事業で何をしていきたいのかという意思を組織図で示していかなければなりません。

2つ目はハコに入る社員が必要です。もちろん求められるのは新しく作ったハコで活躍できる能力や素養を持った社員になります。

3つ目は社員の業績管理の仕方や全社の戦略と連動するためのコミュニケーションパイプ(会議等)が必要になります。

要するにマネジメントをどのようにしていくのかということです。

4つ目は社員の評価をする仕組み(人事制度)です。いくら頑張っても報われない、新規事業なのに既存事業に所属する社員との評価のされ方が同じではモチベーションが落ちます。

組織戦略でバランスを整えていかず、強引にコトを起こす場合、必ず不整合が起き、事業戦略を推進する上で支障が起きます。例えば、ハコを用意したとしてもそのハコに適合できる能力を有する人が育っていなかった場合や全社戦略と連動せず、新しいハコが組織の中で孤立してしまった場合やハコで働く人の評価が適切にされていない場合などは間違いなく組織戦略は失敗します。理由は至って簡単で組織で働く人のモチベーションが上がらないからです。あくまで組織戦略は手段であり、最後は人が動く組織になるかという観点が必要になります。

組織事例紹介

マトリクス型組織

出所:タナベコンサルティングにて作成

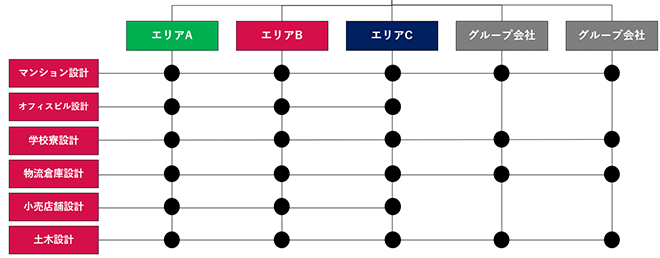

マトリクス型組織とは事業や機能やエリアなどの事業戦略遂行上の要素を縦と横に組み合わせて作り上げる組織体系を言います。(図2を参照)社員は複数の所属先で、より柔軟に活動をしてもらう形となり、複数の目標を同時に達成させる上では効果的な組織となります。また決定権を組織の管理者やプロジェクトマネジャーに任せることで、より現場の裁量が増し、既存事業や新規事業の推進力や経営側とのコミュニケーションストレスが軽減できるといったメリットがあります。

一方で、複数の事業をかけ持つため業務負担が大きく、管理者のパワーバランスなどに挟まれることで業務が停滞する恐れがあります。

中堅建設会社Aでは働き方改革を推進するためにマトリクス型組織を組成していますが、施工で一番時間が要する設計や作図等を工種ごとに分類し、また工種に合わせた設計グループを作り、分野別に切り分けました。工種ごとの設計担当を設けることで部門やエリアの垣根を越えたアサインをしやすくなり、また専門性を高め業務スピードを上げていくことで、働き方改革に繋がったことに加え、より受注を取りやすい環境に変化をすることが出来ました。結果、営工一体の組織を作り、当初の計画以上の成果を得ることが出来ました。

著者

最新コラム

- 海外進出を成功させるためのパートナーの選び方

- 海外進出に成功した企業事例と成功要因の解説

- 海外市場調査のアンケート調査・インタビュー調査の具体的な方法

- 事業ポートフォリオ再編のプロセスとリスク対策

ビジョン・中期経営計画策定キーポイント

- 新規事業を成功させる市場調査のポイントと

進め方・方法について解説

- パーパス経営完全ガイド

~成功事例から社内浸透のポイントまで徹底解説~

- 新規事業開発・立ち上げ完全ガイド

~発想や進め方など重要なポイントを解説~

- ESG経営完全ガイド

~SDGsとの違いや経営に活かすポイントまで徹底解説~

資料ダウンロード

- 長期ビジョン・中期経営計画に関する企業アンケート調査レポート2025年

- ストラテジー&ドメインコンサルティングメニュー紹介資料

- 統合報告書 ストーリー設計のコツ~企業価値は「説明」では動かない。「物語」が動かす。~

- 設備工事業界の未来を切り拓く:課題解決と成長戦略の最前線~人手不足からデジタル化まで、業界の変革を支える実践的アプローチ~

- TCG REVIEW 顧客創造モデル

- 収益構造を変える!ビジネスモデル・イノベーション~高収益を実現する事業ポートフォリオとPLのデザインはできていますか?~

- 食品業界の企業が中期経営計画策定で押さえるべきポイント~重要になるテーマと事例5選をご紹介~

- 経営者の成長投資アンケート調査レポート 2025年

長期ビジョン・中期経営計画策定の情報サイト

長期ビジョン・中期経営計画策定の情報サイト