COLUMN

コラム

閉じる

厳しい環境変化における中期ビジョンの必要性

現代社会は、デジタル化やグローバル化の進展に加え、VUCAと呼ばれる予測不可能な外部環境の変化により、かつてないスピードで変化しています。

また、企業を取り巻く環境も、新興企業の台頭、顧客ニーズの多様化、規制強化など、様々な転換期を迎えています。このような時代において、企業が生き残り、持続的な成長を実現するためには、変化に柔軟に対応し、方向性を示す「中期ビジョン」が不可欠です。未来が不透明だからこそ、社員を導く羅針盤としての中期ビジョンが求められています。

環境変化に柔軟に対応するため、中期ビジョンに盛り込むべきトレンドは以下です。

(1)コアコンピタンスの明確化と強化のためのアライアンス

自社が選ばれているコアコンピタンスの強化は、自社だけではくアライアンスを含めた多角的な戦略を盛り込むことが求められます。

(2)イノベーション促進

中期ビジョンは、自社の未来を社員に魅せることも求められます。新たな事業やサービスの創出を促し、企業のイノベーションを加速させることが必要です。

(3)ブランディング強化

自社のコアコンピタンスを磨き、専門性を付加価値へと高め、自社ブランドを強化することで、利益の向上を実現します。

(4)社員のモチベーションに寄与する環境づくり

採用が困難な時代において、人事戦略も中期ビジョンには必須項目となりつつあります。採用・育成・活躍サイクルを向上させるための取り組みと、環境づくりを盛り込む必要があります。

中期ビジョンは、単に策定するだけでは不十分です。策定されたビジョンが全社員に浸透し、具体的な行動に結びつくことが真の目的です。また、中期ビジョンは一度策定して終わりではなく、定期的に見直し、必要に応じて修正することが求められます。環境の変化に応じてビジョンを柔軟に修正することで、企業は常に変化に対応し、持続的な成長を実現することができます。

中期ビジョンが浸透せず、実装されていない企業

先行きが不透明な時代において、中期ビジョンは必要不可欠です。しかし、策定した中期ビジョンが組織全体に浸透し、社員一人ひとりの行動に結びついていないケースは少なくありません。では、なぜ中期ビジョンが浸透しないのでしょうか。その原因として、以下の点が挙げられます。

中期ビジョンが浸透しない主な理由

(1)ビジョンが抽象的で分かりにくい

ビジョンが抽象的な言葉で表現されているため、社員が自分の仕事とどのように結びつけるべきかをイメージできない。また、方向性は示されているものの、数値目標や具体的な行動指針と結びついていない。

(2)トップダウンで一方的に伝えられている

ビジョン策定の過程に社員が関与しておらず、経営陣だけで一方的に策定され、発表されているため、社員の共感が得られない。

(3)中期ビジョンが日常業務と切り離されている

中期ビジョンはポスターやスローガンとして掲示されているものの、日々の業務と連動されておらず、ビジョン達成のための具体的な行動計画や評価指標が不足している。

(4)社員への浸透に向けた取り組みが不足している

ビジョンを周知するための研修やコミュニケーションが不足している。または、ビジョン達成に向けた進捗状況の共有やフィードバックが不十分である。

(5)組織の風土や文化がビジョンと一致していない

組織の風土や文化が、ビジョンが目指す方向性と一致していない。既存の慣習やルールが、新しいビジョンの実現を阻害している。

上記のように、経営陣によって策定された中期ビジョンは、社員の納得を得にくく、現場の意見や現場目線での改革項目が欠けていることが多いです。つまり、理想は理解できても、現場の状況が考慮されておらず、納得を得られない点が大きな問題です。

中堅社員を巻き込んだ中期ビジョンの策定 ~取り組むべき変革テーマ~

上記に示したように、これまでの経営陣主体による中期ビジョンでは、社員への浸透が難しいという課題が浮き彫りになりました。そこで今回は、入社10年から15年の中堅社員を巻き込んだ中期ビジョンを紹介します。これまでも各部門の管理職を参画させた中期ビジョン策定は行われてきましたが、さらに若いメンバーを巻き込むことで、ボトムアップ視点からの企業変革を実施します。若手メンバーに検討させる項目として、以下の点が挙げられます。

(1)デジタル化の加速

AI、IoT、ビッグデータなどの技術革新が急速に進む中で、ビジネスモデルや顧客との接点が大きく変化しています。デジタル化に対応できない企業は、競争力を失い、市場から淘汰されるリスクが高まっています。しかし、ITリテラシーの高い中堅メンバーが検討に参加することで、最新の情報を基にした変革アイデアの創出が可能となります。

(2)顧客ニーズの多様化

顧客は、よりパーソナライズされた商品やサービスを求めるようになっています。顧客ニーズを的確に捉え、柔軟かつ迅速に対応するためには、従来の組織や実施方法にとらわれない柔軟性と機動性が求められます。

(3)サステナビリティ、GXへの対応

脱炭素対策や環境問題への対応が求められる時代においては、サステナビリティ経営を実践するために、ビジネスモデルやバリューチェーン全体の変革が必要です。

(4)人材の多様化

多様な価値観を持つ人材が活躍する時代となり、企業は多様な人材を活かせるような組織文化を築く必要があります。多様な人材の意見を尊重し、共創的な組織づくりを進めることが必須の時代となります。

中堅社員参画による中期ビジョン浸透促進メリット

これまでの課題であった、中期ビジョンの浸透促進においても、中堅社員の参画には以下のメリットがあります。

(1)中期ビジョンの浸透強化

これまでの中期ビジョンはトップダウン形式で発信されていましたが、若手社員までの距離が遠く、浸透に課題がありました。それが中堅社員が参画することで、これまで根詰まりを起こしていた浸透が促進されます。

(2)日常業務との連動

これまで課題であったビジョン達成のための具体的な行動計画を作成し、各部門や個人の目標と連動させます。中堅社員の参画により、日常業務の中でビジョン達成に向けた取り組みが実施されます。

(3)実装に繫がる納得性の高い浸透

実装を担当する中堅メンバーが策定に関わっているため、納得性の高い状態でスタートが可能です。若手メンバーに目的や思いを直接伝えることができるため、実装が加速されます。

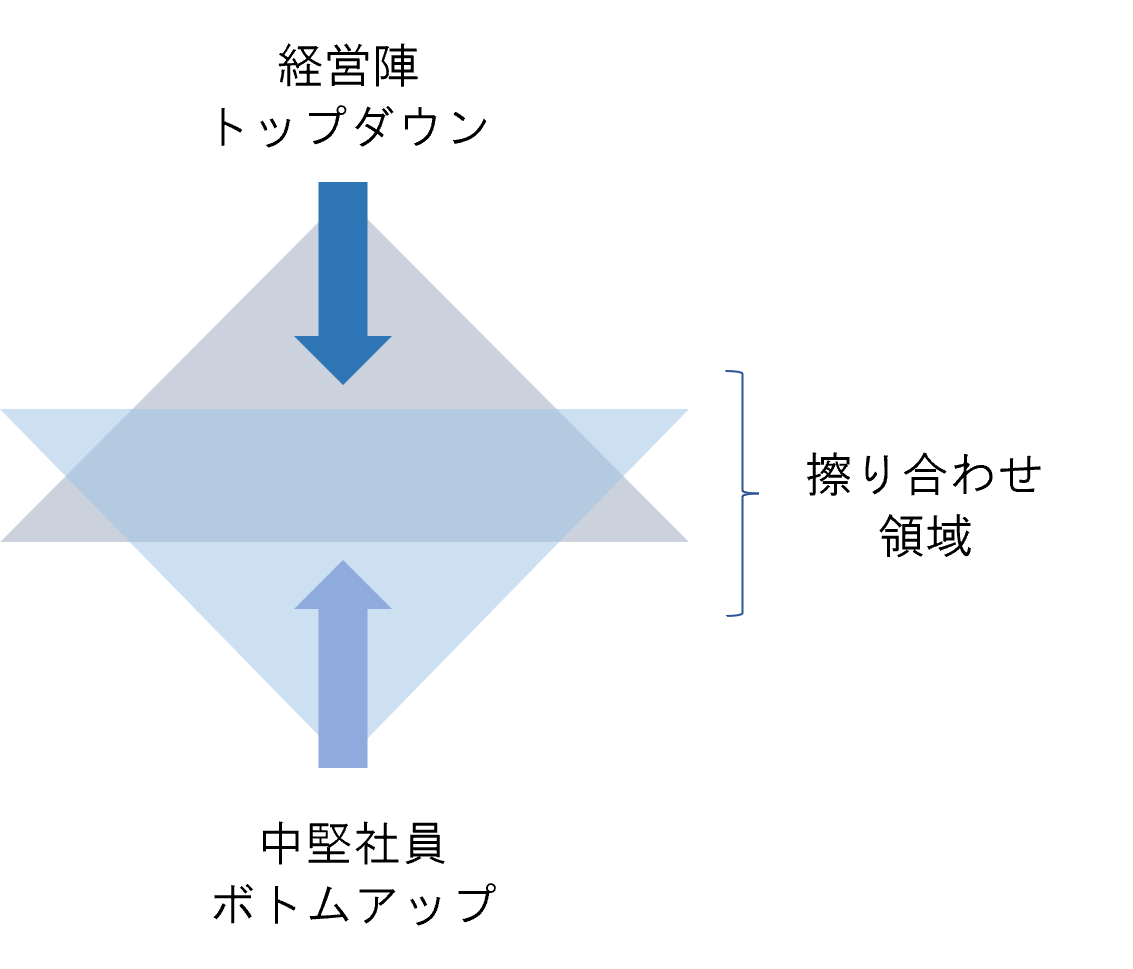

経営陣によるトップダウンと中堅社員によるボトムアップによる協働策定

これまで、中堅社員による策定の事例を紹介してきました。しかし、中期ビジョンを中堅社員だけで策定することは現実的ではありません。実際に実施する際には、経営陣がトップ視点から事業の方向性や戦略を策定します。それと同時に、ボトムアップ視点で中堅社員からも改革案を提示し、それを擦り合わせることで、実装可能な中期ビジョンを策定することができます。

自社の中期ビジョンの実装状況を把握する必要性

これまで、中期ビジョンの浸透に関する課題と対策について述べてきました。自社の中期ビジョンは、果たして正しく実装されていると言い切れるでしょうか。どの階層で根詰まりが起きているのか、どの部署に浸透の課題があるのかを明確に理解できているでしょうか。まずは、自社の中期ビジョンの実装状況を客観的に把握することをお勧めします。

タナベコンサルティングでは、「ビジョン実装サーベイ」をご用意しています。

著者

最新コラム

- 物流事業者が2030年に向けて打つべき手

- ビジネスモデルを構成する収益モデルとバリューチェーン

- バリューチェーンとサプライチェーンの違いとは?それぞれの役割と事業戦略の進め方

- パーパスと経営理念の違いとは?パーパス戦略の基本とその重要性を徹底解説

ビジョン・中期経営計画策定キーポイント

- 新規事業を成功させる市場調査のポイントと

進め方・方法について解説

- パーパス経営完全ガイド

~成功事例から社内浸透のポイントまで徹底解説~

- 新規事業開発・立ち上げ完全ガイド

~発想や進め方など重要なポイントを解説~

- ESG経営完全ガイド

~SDGsとの違いや経営に活かすポイントまで徹底解説~

資料ダウンロード

- 製造業企業事例集_vol1

- 長期ビジョン・中期経営計画に関する企業アンケート調査レポート2025年

- ストラテジー&ドメインコンサルティングメニュー紹介資料

- 統合報告書 ストーリー設計のコツ~企業価値は「説明」では動かない。「物語」が動かす。~

- 設備工事業界の未来を切り拓く:課題解決と成長戦略の最前線~人手不足からデジタル化まで、業界の変革を支える実践的アプローチ~

- TCG REVIEW 顧客創造モデル

- 収益構造を変える!ビジネスモデル・イノベーション~高収益を実現する事業ポートフォリオとPLのデザインはできていますか?~

- 食品業界の企業が中期経営計画策定で押さえるべきポイント~重要になるテーマと事例5選をご紹介~

長期ビジョン・中期経営計画策定の情報サイト

長期ビジョン・中期経営計画策定の情報サイト