人事コラム

経営における人材マネジメント

本コラムは、ダイヤモンド社発行の「戦略起点の人材マネジメント」の第1章の抜粋記事です。

本コラムは、ダイヤモンド社発行の「戦略起点の人材マネジメント」の第1章の抜粋記事です。

1.経営における人材マネジメント

(1)人材マネジメントとは何か

すべての企業は「存続、売却、廃業、倒産」のいずれかの道をたどる。ただ、創業者であれ、後継経営者であれ、経営のトップは「会社を存続させること」をミッションとして日夜尽力しているはずである。では、企業存続に必要なことはなんだろうか。それは「成長」ではなく、「変化」である。経済環境や社会動向、顧客ニーズなど、常に変化する環境に適応していくため自らも変化することで、成長が生まれるのだ。つまり、企業を成長・存続させていくためには、変化をマネジメントすることが大前提となる。

とすれば、「変化をマネジメントする」とはどういうことか。それは経営者が成し遂げたいことを実現するために、力を貸してくれる社員をマネジメントすることである。経営は一人で始めなければ何も始まらない。ただし、一人では何もできない。社員の力を借りて、経営者が成し遂げたいことを実現していくのが企業経営である。

人を育て、能力を生かし、その成果を発揮するという人材マネジメントの価値を変えていくことで、企業経営の変化をマネジメントしていく。そして、その先に企業の成長と存続が待っているのである。これが企業経営にとって人材マネジメントが必要な本質的な理由である。

人材マネジメントとは何か。あらためて定義すると、「自社の持続的成長を目指し、戦略的な視点から人事ビジョンを描き、採用・育成を通じて必要な人材の量・質を確保し、あらゆる経営活動のなかで活躍してもらい、長く定着することにより経済的価値と社会的価値を創出し続ける経営手法」である。

「人材マネジメント」と聞くと、人事諸制度を思い浮かべる経営者も多いが、従来の人事諸制度は入社後の人材の評価・処遇のオペレーションを仕組み化した、単なる制度インフラになっている企業も多く、十分な成果につながっていないのが現状だ。企業価値・事業競争力の向上に必要な人材を社外(労働市場)から獲得し、自社の競争力となるように育成し、活躍機会を与えて定着させることで持続的成長をマネジメントすることが人材マネジメントである。

したがって、人事諸制度も企業価値・事業競争力を高める人材マネジメントのインフラとして、戦略性を担保した攻めの制度設計・運用を目指していくことが求められる。

(2)人材マネジメントは「経営システム」

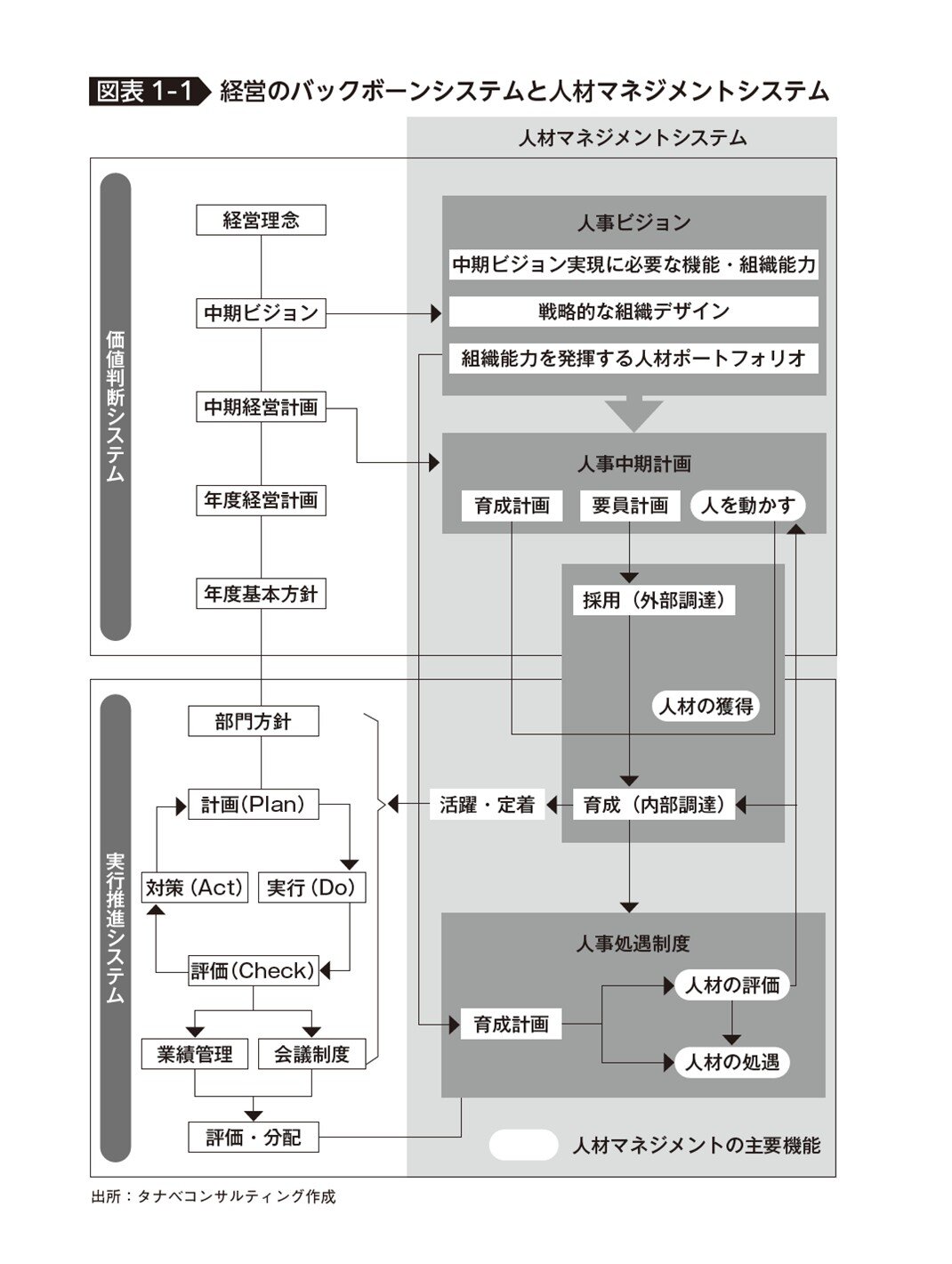

タナベコンサルティングでは、企業経営の視点から、成果を実現する人材マネジメントを経営システムの一環として捉えている。そのため、正しい人材マネジメントシステムを構築するには経営システムについての理解が必要となる。

経営システムを大局的に捉えたものが【図表1‒1】の「経営のバックボーンシステム」である。〝バックボーン〟とは背骨であり、すなわち、企業の軸となるものである。経営理念を上位概念として、社員への「評価・分配」に至る流れを示す。

バックボーンシステムは、「価値判断システム」と「実行推進システム」の2つに分けることができる。価値判断システムとは、企業の使命感ともいえる経営理念と、そこから導き出される中期ビジョン、中期経営計画、年度経営計画、年度基本方針を指す。企業を取り巻く環境や特性・規模の変化によって、ビジョンから下の項目は進化・変化させていく必要がある。

そして、価値判断システムを推進するための仕組みといえるものが、実行推進システムである。全社の年度基本方針を各部門の事業計画に落とし込み、PDCAサイクルの推進スピードを上げながら、それぞれの方針と全社計画の実現・達成を目指す。もちろん、環境変化に伴って価値判断システムで計画・方針の変更が行われれば、実行推進システムの部門方針や実行計画も切り替える必要がある。

人材マネジメントシステムも、経営のバックボーンシステムと連動していなければならない。しかし、それができていない企業は多い。企業は成長・発展するため、環境変化に適応しながらビジョンや中期経営計画を再構築する。最近はデジタル化・DX(デジタルトランスフォーメーション)によって、実行推進の仕組みをスクラップ&ビルドする企業も増えた。ところが、人材マネジメントだけが環境変化への適応から置き去りにされているケースが多々見受けられる。

例えば、「中期経営計画は策定したが人事制度は見直していない」「ビジョンを策定したが人材採用の選考基準は変えていない」など、経営のバックボーンシステムと人材マネジメントが乖離してしまっているケースだ。ご自身の会社はどうだろうか。経営のバックボーンシステムの価値判断システムの変更に合わせて、人材マネジメントも見直しているだろうか。また、経営のバックボーンシステムと人材マネジメントは連動して機能しているだろうか。

(3)人事中期計画策定の必要性

経営のバックボーンシステムと人材マネジメントを連動させる代表的な場面は、「人事中期計画の策定」である。人事中期計画(人事中計)は、中期経営計画を実現するための「あるべき人材体制」を「どのように整備・構築していくのか」という人事戦略を定めたものである。どれだけ素晴らしい戦略が描けたとしても、それを推進する人材が備わっていなければ実現することはできない。今後の企業経営において、人事中計は必須の経営システムといえる。

①人事中計策定の流れ

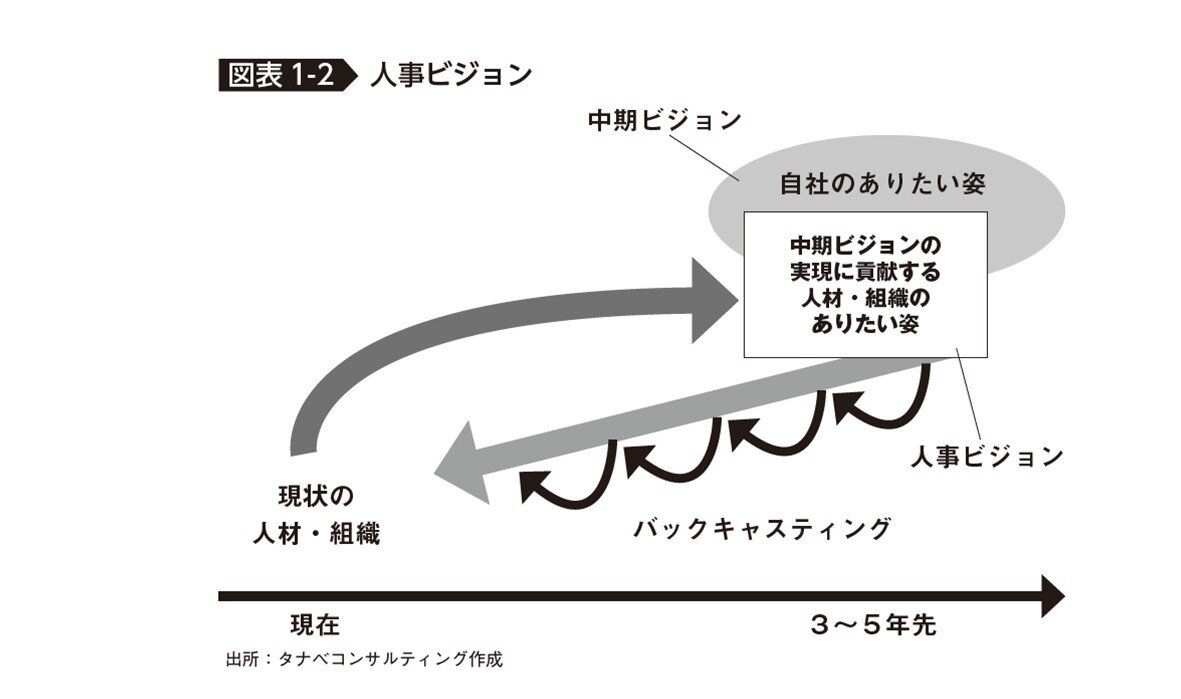

まず、企業が行うべきことは、中期ビジョンの実現に貢献する人事のビジョンを明確にすることである。3~5年後の自社のありたい姿を中期ビジョンとして策定し、その実現にはどのような機能・組織能力が必要で、そのためにはどんな人材ポートフォリオ(事業活動に必要な人材の構成内容)でなければならないのかなど、3~5年先の人材・組織のありたい姿(人事ビジョン)を描くことが人材マネジメントのスタートである。

そのありたい姿から逆算(バックキャスティング)する形で人事中計を策定する【図表1‒2】。

②人事中計の内容

人事中計は、人材の質(人材のタイプや能力・特性など)と量(従業員数)を3~5年でどうしていきたいのか、という意思を定めるものだ。その人事中計を踏まえたうえで、中期経営計画を立てる必要がある。

具体的には、過去から現在までの人員数と構成割合の推移(量の現状認識)から、3~5年後の体制をシミュレートする。また、中期経営計画を見据えた人材のありたい姿と、現有人材とのギャップを分析し(質の現状認識)、そこから人材の量のプランニング(全社・セグメント別の要員計画)と質のプランニング(人材ポートフォリオ)を行う。

現在の人材ポートフォリオから、ありたい姿のポートフォリオへ3~5年間で転換できるのか。そこまでプランニングしてこそ「使える人材ポートフォリオ」になる。

例えば、DXを軸に新しいビジネスモデルへ転換しようとすると、デジタル人材の要件定義を満たす人材は現在何人いて、これから何人必要になるのかをプランニングし、目指す人材ポートフォリオにいつまでに転換するのかを決めることが、人事中計のポイントである。

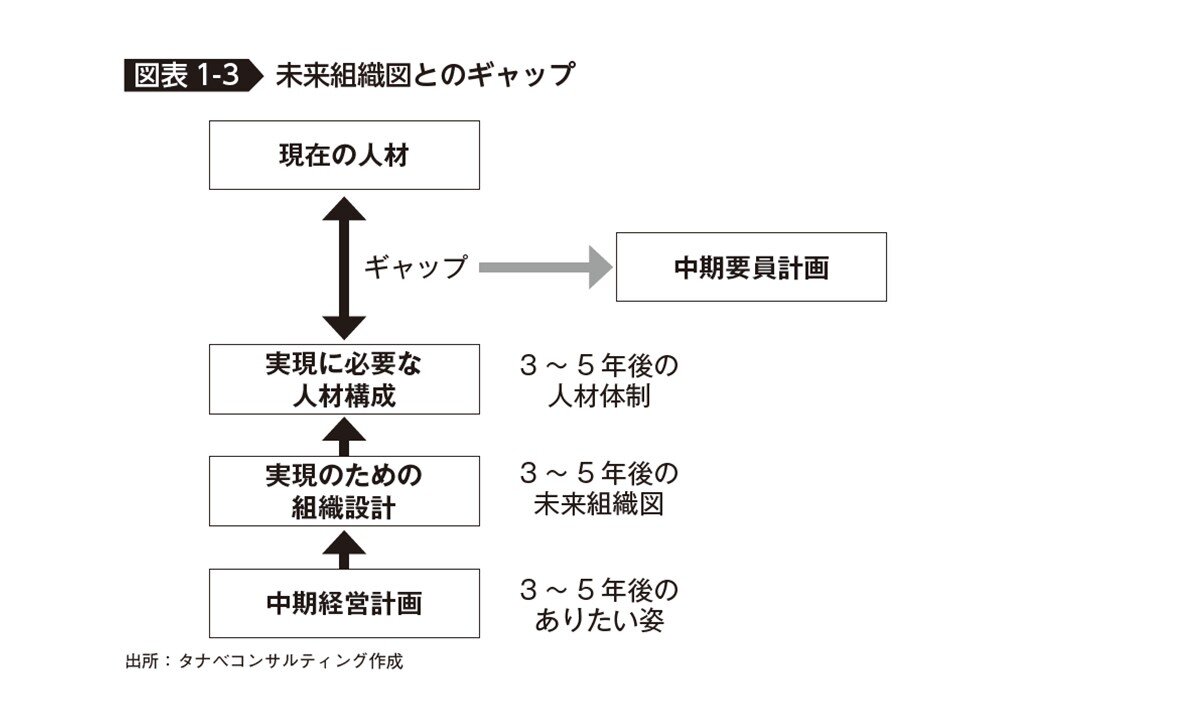

③未来組織図とのギャップ分析

人事中計の作成でもう1つ重要なポイントは、3~5年後の組織図・人材体制を描くことである。中期ビジョンを実現した時点での自社の規模や必要な機能などを踏まえた組織図を描き、人材を当てはめていく。

3~5年後には新設される部門もあるだろうし、逆に消滅する部門もあるだろう。支店・支社の数も増減しているかもしれない。そのような未来の組織図の各セクションのリーダーのポジションに、現在の役員・経営幹部・リーダーの名前を順に入れていく。

こうして将来の組織図、人員体制を明確にすることによって初めて、企業は将来の成長を実現する人材が不足していることに気づかされるのである【図表1‒3】。

人事中計を策定し、将来視点で計画的に人材を整備しておかないと、結果的に兼務・兼職者で不足を埋め合わせることになり、十分な機能が発揮されなかったり、最悪の場合は戦略上必要な事業部や部門を立ち上げられなかったりということにもなりかねない。将来の組織図を描き、人材不足(質・量ともに)を先手先行で解決していくことが人事中計の本質的な価値である。

④将来の組織を機能させる人材マネジメントシステム

将来の組織を機能させるために必要な人材体制を整備・強化するための施策が人材マネジメントシステムである。人材マネジメントの基本フローは、「採用→育成→活躍→定着」であり、それぞれ人事中計に基づいて改革が推進される。

そして近年は、この改革を推進する主体となる人事部門の機能強化も重点課題である。人材マネジメントシステムを構築できたにせよ、その成果や効果は実装によって得られるものである。したがって、人材マネジメント機能の強化には、人事機能強化が必須ということになる。

本書では、人材マネジメントの基本フローである「採用」「育成」「活躍」「定着」の視点による原理原則と取り組み事例についても各章で詳細に解説していく。