「成長M&A」と「コスト最適化の実現」で

持続的成長を遂げる

~DCMホールディングス~

- ホールディング経営

閉じる

DCMホールディングス(以下、DCMHD)は東京都品川区南大井に本社を構え、ホームセンター事業を全国展開しているDCMカーマ、DCMダイキ、DCMホーマックの組織再編により2006年9月1日に立ち上がったホールディングカンパニーです。

「成長M&Aの実施による事業拡大」

~同業他社との競争優位性を高めるためのホールディングス体制構築~

創業企業であるDCMカーマは1970(昭和45)年に当時の「大高商事株式会社」として創業し、創業から3年後にホームセンター事業を展開。その後、当時北陸3県に店舗展開していた株式会社オスカーと合併した後、2003年には当社と三井物産をはじめとする数社と共同出資を行い、DMC Japan株式会社を設立。その後も数社M&Aを行い、2020年8月時点では37都道府県677店舗を展開するまでに成長致しました。 同社は、「Homac」や「くろがねや」、資本提携を行っている株式会社ケーヨーの「ケーヨーデイツー」といった有名ブランドを各地域に出店する事で地域に信頼される店舗づくりをモットーに、ホームセンターの運営事業を展開しています。

更には時代の変化と共にネット購買意欲の高まりからEC事業を展開し、豊かな暮らしを総合的に提供する「生活快適化総合企業」としてグループで事業展開を行っており、ホールディング経営移行以後はDCMHDを含む8社でグループ経営体制を構成しています(【図1】参照)。

ホームセンター業界は業界1位のカインズを筆頭に2位の当社以下含め、上位企業間でも大差がないことから、M&Aによる企業規模拡大が必要要件となっています。こうした背景から同社がホールディングス化を行った目的としては、「バリューチェーンの再編成」と言えるでしょう。同社の従来の弱みとして、最大の消費地でる首都圏への店舗数の少なさが上げられます。よって、同社の弱みを保管するため、業界全体としての成長戦略設計手法としてM&Aや資本業務提携が主流となっている中、積極的に実施する事で、バリューチェーンの多様化を行ってきました。業界内で淘汰されていく企業がある中で、同社は業界内トップの地位を維持し続ける事が出来ているのはまさしく、こういった成長戦略を着実に実行できていることが要因であると言えます。今後も同社にとってM&Aが成長戦略のカギとなる事は変わりない為、更なる成長を遂げるための戦略を実装していくことでしょう。

図1

図1

第2の矢を確立する戦略

同社は創業よりホームセンター事業を展開し、成長を続けてきました。しかし、新型コロナウイルス感染症の蔓延による生活様式や消費者マインドの変化等により、店舗での購買からネットでの購買にニーズが変わりつつあります。そこでECサイト事業を成長戦略のカギと考え、2022年2月にエクスプライス株式会社の全株式を取得し、連結子会社化しました。同社は自社サイトを保有、その他Yahoo!ショッピングやAmazon等の外部モールにも出店をしており、多岐にわたる販売チャネルを活用した販路拡大とEC運営のノウハウの取得が可能となります。ホールディングス体制の下、同社は新たな戦略の柱を確立する事が出来ました。

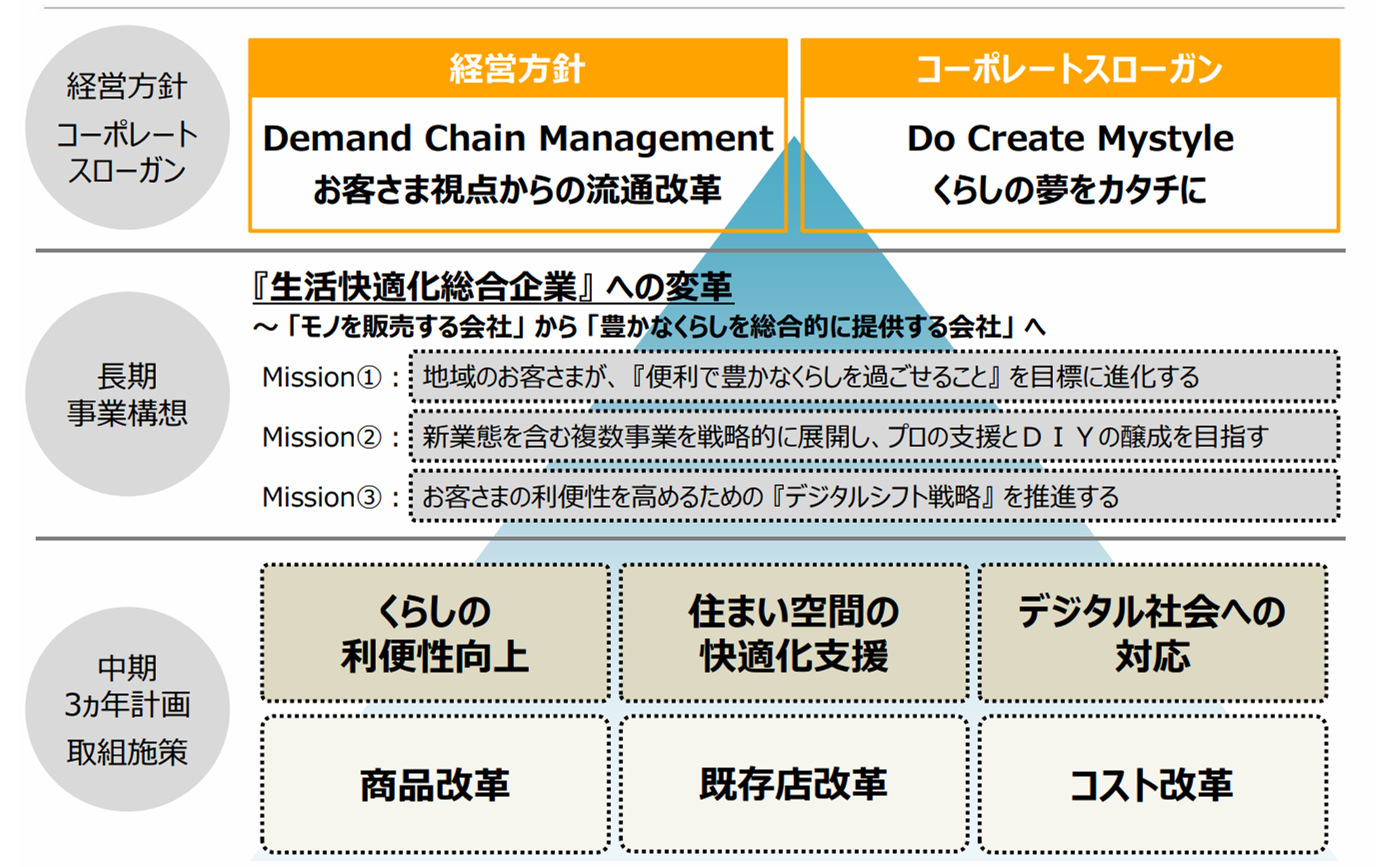

コスト最適化によるホールディングス経営体制の強化

同社は「生活快適化総合企業への変革」という長期ビジョンの下、具体的な取組施策として「コスト改革」を掲げています(【図2】参照)。これは仕入価格や固定費等のコストコントロールはもちろんの事、シェアードサービス機能の強化がポイントとなっていると言えます。同社の連結子会社にシステム企画・開発会社を保有し、社内外のDX戦略の強化・実装を行っています。これは、ホールディング・グループ経営を行う上での重要テーマをしっかり抑え、グループ全体の成長スピードを加速させるためのバックボーンを支える仕組みづくりを行っている最良の取組であると言えます。

図2

図2

関連記事

-

制度会計と管理会計の違いを徹底解説!企業成長に必要な「両輪」とは

- 資本政策・財務戦略

-

収益構造を見直して企業成長を実現!成功する5つの条件

- 資本政策・財務戦略

-

財務会計と管理会計の違いは?

- 資本政策・財務戦略

-

企業価値を高めるIR活動とは

- 企業価値向上

-

管理会計とは?導入のメリットとポイントを解説

- 資本政策・財務戦略

-

シェアードサービスとは?導入のメリットと成功事例

- グループ経営

- 資本政策・財務戦略

-

グループ経営におけるシェアードサービス

- グループ経営

-

コーポレートファイナンス・M&Aの情報サイト

コーポレートファイナンス・M&Aの情報サイト