Ⅰ.はじめに~注目が集まる生成AI~

近年、人工知能(AI)は多くの業界で注目を集めています。特に生成AI(Generative AI)の発展は、企業の業務効率化や新しいビジネスモデルの構築に大きな可能性をもたらしています。そのなかでも、生成AIは自然言語処理や画像生成、音楽制作など幅広い分野で活用されており、その高度な創造性と自動化能力は、企業の業務効率化や新しい価値の創出の実現に向けて大きな可能性を秘めています。

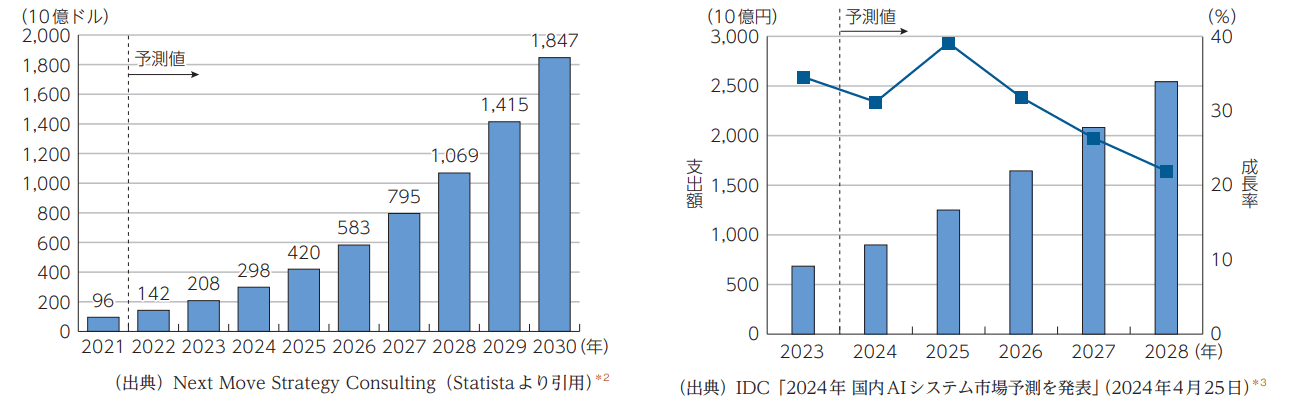

総務省が発行している「令和6年版 情報通信白書」によると、世界のAI市場規模(売上高)は、2022年には前年比78.4%増の18兆7,148億円まで成長すると見込まれており、その後も2030年まで加速度的成長が予測されています。(図1)また、日本のAIシステム市場規模(支出額)は、2023年に6,858億7,300万円(前年比34.5%増) となっており、今後も成長を続け、2028年には2兆5,433億6,200万円まで拡大すると予測されています。(図2)

図1:世界のAI市場規模(売上高)の推移及び予測

図2:国内AIシステムの市場規模(支出額)及び予測

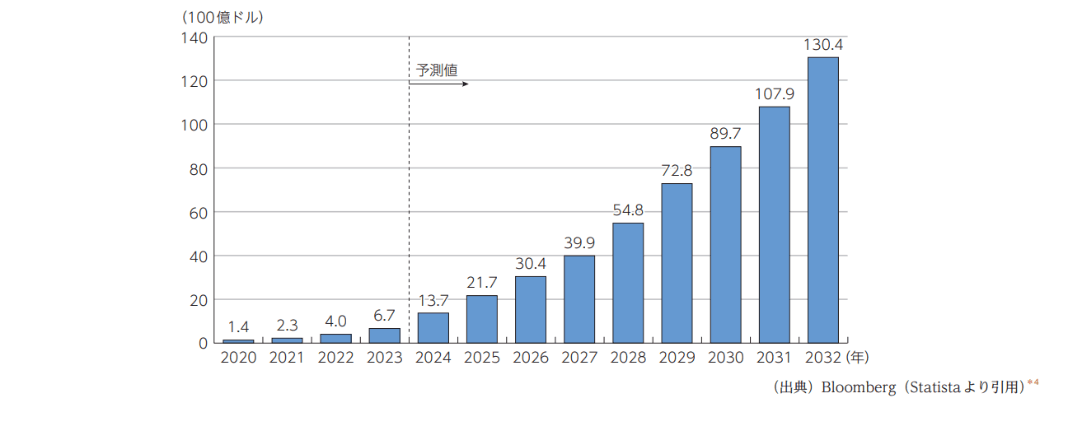

加えて、世界の生成AI市場は、2023年の670億ドルから2032年には1兆3,040 億ドルと大幅な拡大が見込まれているなど(図3)、このような変化から生成AIは重要な役割を果たすことが予想されます。

この背景には、GoogleのBard、OpenAIのChatGPT、 Midjourney, Inc.のMidjourneyなど、近年の生成AIツールの爆発的な普及があります。生成AIは文章だけではなく、画像、音声、動画など様々な種類のコンテンツ生成が可能で、その応用範囲は広く、例えば、マーケティング、セールス、カスタマーサポート、データ分析、検索、教育、小説や法律等、多くの分野で活用されている。さらに、コンピュータプログラムやデザインの生成も可能 であり、人手不足対策や生産性向上の目的でも利用されています。

図3:世界の生成AI市場規模の推移及び予測

出典:総務省「令和6年版情報通信白書」より抜粋

Ⅱ.企業経営における生成AI活用の利点

生成AIの導入は、企業経営において多岐にわたる利点をもたらします。これらの利点を活用することで、企業は生成AIを通じて業務の効率化や新たな価値創出を実現し、競争力を強化することができます。そのため、生成AIは単なるツールではなく、企業経営における重要な戦略的パートナーとしての役割を果たすことが期待されています。生成AIを活用した具体的な利点として以下のものが挙げられます。

1.業務効率化

生成AIを活用して大量のデータ処理やコンテンツ生成を自動化することで、業務効率の向上が期待されます。例えば、マーケティング部門では、広告コピーやSNS投稿の作成をAIに任せることで、迅速かつ効率的にコンテンツを生成することができ、業務効率化が図れます。

2.顧客満足度の向上

生成AIにより、企業の顧客に対する応答をよりパーソナライズすることで、より魅力的な応答ができることが期待されています。例えば、チャットボットを活用して、顧客の質問に対するリアルタイムの回答や、顧客の嗜好に基づいた製品やサービスの提案を行うことで、顧客の満足度を向上させることができます。

3.顧客体験価値・マーケティング効果の高度化

生成AIの活用により、個々の顧客に対する最適なマーケティング戦略の構築が期待されます。例えば、顧客データを詳細に分析し、顧客セグメンテーションを行った結果に対し、生成AIを活用して各セグメントに対して効果的な広告キャンペーンやプロモーションをそれぞれ設計・作成することが可能となります。これにより、顧客体験価値・マーケティング効果を高めることができます。

Ⅲ.生成AIを効果的に活用するために(プロンプトエンジニアリングのポイント)

AIの活用には前述のような利点がある一方で、AIを効果的に活用するためには、適切な指示や命令が必要となります。先日のコラム「AI時代の経営~経営の合理化と超高速化~」において、AIの活用度を最大化し、正しく共存するために求められるスキルとして、プロンプトエンジニアリングが重要である点を簡単に紹介しましたが、今回はその「プロンプトエンジニアリングのポイント」について、主なポイントを紹介いたします。なお、プロンプトエンジニアリングとは、AIの応答を最適化するための質問や指示の設計技術であり、正確な情報提供やタスク遂行に不可欠なスキルのことを言います。

表1:「プロンプトエンジニアリングのポイント」 タナベコンサルティングにて作成

| プロンプトエンジニアリングの ポイント |

内容 |

|---|---|

| 具体的な「命令文」の記載 |

|

| 背景情報などの「文脈」の記載 |

|

| インプットデータの指示 |

|

| アウトプットデータの指示 |

|

Ⅳ.生成AIの活用に潜むリスク

これまで、生成AI活用の利点について説明してきました。しかしながら生成AIの活用にはリスクが存在します。具体的には以下のようなリスクがあります。

1.誤情報や偏見を含む可能性

生成AIは大量のデータを基に学習し、データを生成しますが、学習したデータが不完全または偏っていた場合、生成されたコンテンツも誤情報や偏見を含むことがあります。これにより、ユーザーに誤った情報を提供するリスクがあり、企業の信頼性に影響を与える可能性があります。

2.知的財産権を侵害するリスク

生成AIが作成したコンテンツが、既存の著作物を無断で使用している場合、知的財産権の侵害となる可能性があります。AIが学習したデータに著作権がある場合、それを元に生成されたコンテンツが著作権を侵害していないか確認する必要があります。適切な使用許諾や引用のルールを守らないと、法的トラブルに発展する可能性もあります。

3. 個人のプライバシーを侵害するリスク

生成AIは、個人データを誤って使用したり、無意識に個人情報を含むコンテンツを生成したりする可能性があります。これにより、個人の識別情報が露出し、不正利用される危険性があります。また、データ収集や使用方法の透明性が欠如している場合、プライバシー侵害の懸念が高まります。これらのリスクを適切に管理し、生成AIの利用における責任を明確にすることが、企業の持続的な成長と信頼性の確保には不可欠といえます。

Ⅴ.生成AIを活用して新たな顧客体験を生み出した日本コカ·コーラの事例

日本コカ·コーラ株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:ムラット・オズゲル)は、「コカ・コーラ ゼロ」のキャンペーンとして、期間限定で体験型店舗「LIVING MART by Coca-Cola ZERO」を原宿にオープンしました。この店舗では、生成AIによって作られた1万通りのプロフィールを持つ「コカ・コーラ ゼロ」が陳列されており、顧客はその中から"運命の1本"を選んで持ち帰ることができます。

生成AIを利用して商品に出身地や職業、特技といった個性的なプロフィールを与えることで、顧客が商品に愛着を持ちやすくし、SNSなどでの拡散を促進しています。店舗内にはコンビニを模した陳列や、レジでのノベルティー配布など、訪れる人々に特別な体験を提供する仕掛けが施されています。

生成された1万通りのプロフィールは、受け取った人に不快感を与えるような表現がないかを判断するために、全て生成後に人間が目視でチェックしたと言われています。本事例では生成AIの活用におけるすみ分けとして、1万通りのプロフィールは生成AIによって短時間で生成した一方で、ソフト面への配慮は人間が行う領域として、役割をすみ分けて生成AIを活用しています。日本コカ・コーラはこのキャンペーンを通じて、顧客とのエンゲージメントを深め、「コカ・コーラ ゼロ」の認知度向上と飲用者の増加を図っています。

出典:日経クロストレンド「「話すコーラ」を生成AIで開発 背景にコカ・コーラのマーケ戦略転換」

本事例では、大量のコンテンツ生成に生成AIが活用されていますが、このように生成AIを活用して、大量のコンテンツを作成する場合でも、より効率的に、効果的にコンテンツを作成するためには、前述のプロンプトエンジニアリングのポイントを抑えていくことも重要になります。

Ⅵ.まとめ

AIは、その高度な創造性と自動化能力により、企業の業務効率化や新しい価値の創出に大きな可能性を秘めています。中堅・中小企業においても、AIを導入することで、競争力を強化し、新しいビジネスチャンスを掴むきっかけとなることが予想されます。

本記事を読まれた方の中には、単に他社と同様のAIを導入しただけでは競争力の強化や差別化にはつながらないと考える方もいるかもしれません。しかしながら、プロンプトによってAIのアウトプットが異なる点を踏まえると、プロンプトの技術や設計能力は他社との差別化のポイントになるとも言えます。このように他社と差別化をしたAI活用を実現するためには、プロンプトエンジニアリングへの理解とその技術を磨くことが必要であり、その設計には、まさに貴社固有のビジネスモデルやあるべき姿を理解することが出発点になります。

生成AIの導入は、一見難しいように思えるかもしれませんが、適切なプロンプトの設計や継続的な調整を行うことで、その効果を最大限に引き出すことができます。多くの企業にとってAIの導入が未来のビジネスチャンスを掴むきっかけになるかもしれません。

デジタル・DXの戦略・実装情報サイト

デジタル・DXの戦略・実装情報サイト