COLUMN

コラム

閉じる

ミッション・ビジョン・バリューの違いとは

(1)ミッション・ビジョン・バリューとは

「ミッション(Mission)」「ビジョン(Vision)」「バリュー(Value)」は、企業や組織の基本理念や指針を示す重要な要素であり、MVV全てではなくとも定めている企業・組織は多くあります。MVVは一貫性と社員への落とし込みが大事であり、全員がMVVを理解し、同じ方向を向くことで企業・組織は強くなります。ここではMVVそれぞれの意味と位置づけを説明します。

ミッション(Mission):「使命」

ビジョン(Vision):「ありたい姿」

バリュー(Value):「行動規範」

①ミッション(Mission);「使命」

ミッションとは、企業・組織が未来に発揮したい存在価値や果たすべき社会的貢献価値(=使命)を示すものです。自社がよりどころとする会社の事業目的であり、一般的には不変的メッセージが設定されます。社員がミッションを理解すれば、自分が行っている仕事に意味と価値を感じて自律的に働くようになります。

単一事業を展開している企業の場合は「貢献価値のワンフレーズ=ミッション」と定義できますが、複数事業を展開、またはグループ経営を行っている持ち株会社(ホールディングス)の場合は、貢献価値を踏まえた上で「企業グループ全体」のミッションとして整理する必要があります。

②ビジョン(Vision):「ありたい姿」

ビジョンとは、企業・組織としての「あるべき姿」であり、ミッションが遠い未来の理想的なゴールであるのに対し、ビジョンはそこへ近づくための現実的・暫定的なゴール(自社が実現したい未来像)と言えます。

ビジョンには細かな数値目標を設定する必要はなく、今後どのような企業を目指していくのかを整理し、進むべき道(=方向性)を明確化します。逆に数値目標の達成を前面に押し出してしまうと、数値を強く意識してしまい、本来大切にすべきミッションへの意識が薄くなり、会社の求心力が逆に弱まる懸念があります。ビジョンは「ノルマ」ではなく、「会社が向かうべきベクトルを合わせること」が重要なファクターです。

③バリュー(Value):「行動規範」

バリューとは、経営理念の体現やミッション・ビジョンを実現するため、組織や社員が取るべき最も重要な行動指針や守るべき共通の価値観(=行動規範)を指します。

目指す目的地(ミッション)と到達したい目標(ビジョン)が同じであっても、どのように達成するかの価値観(バリュー)がバラバラでは、組織の足並みが揃わず、企業・組織として正しい方向に進みません。日常活動の価値観を合わせていくためにも、組織における共通の価値観を明確にする必要があります。

自社の魅力と進むべき方向性、大切にしたい価値観を明確化し、社員と共有する必要することで、初めてMVVが策定されたことを意味し、事業展開、戦略の実行だけでなく、社員のエンゲージメント(帰属意識)の高まりにも寄与します。

(2) MVV(ミッション・ビジョン・バリュー)のパターンと設定する上での重要点

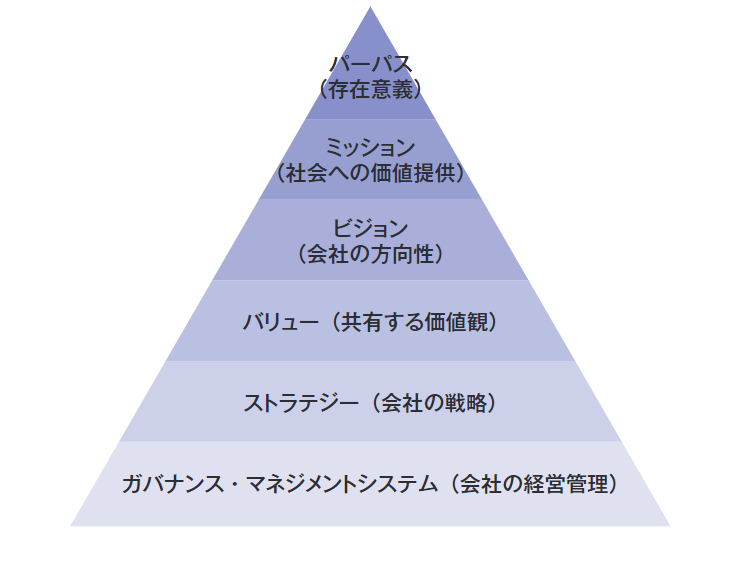

①MVVの位置付け(ピラミッド型)の違い

前項でMVVの意味を説明しましたが、企業・組織によってMVVの位置づけが異なる場合があります。

・MVV(Mission→Vision→Values)型

・VMV(Vision→Mission→Values)型

・MVV(Mission→Values→Vision)型

・パーパス型(Purpose(Mission )→Vision→Values)型

これらの位置づけには「良し悪し」は存在せず、企業・組織の成り立ちや文化、大事にしている事象によって異なります。また、パーパス(Purpose)は「事業を通じて世界(社会)の持続的成長にどのように貢献するのか(=存在意義)」であり、存在意義から企業・組織の「ありたい姿」や「行動規範」に落とし込む構造となっています。

いずれにしても、使命や存在意義から行動規範へと順を追って設定されており、「ピラミッド型」の構造と言えます。

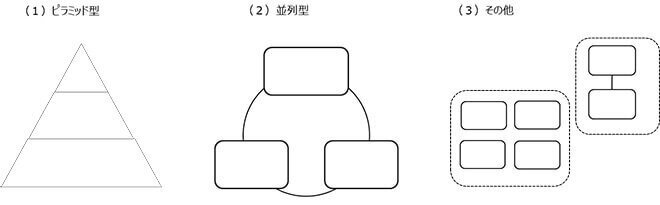

②ピラミッド型以外の体系について

a. 並列型

社是や綱領等を最上位概念としながらも、その周りに2~3の重要な自社の価値観や考え方を配置して、優先順位を表現せず全てを包含して理念体系とするパターンとなります。

<事例企業:パナソニック、日本電産など>

b. その他

特に体系化はされていないものを分類しているパターンも存在します。例えば、 ザ・リッツカールトンは、クレドを中心に5つの考え方が配置されています。

<事例企業:トヨタ、京セラなど>

③設定する上での重要点

これらのように企業・組織の文化や価値観などによって体系が異なっていますが、大事なことはこれらの要素を定義づけを行い、体系を明確にすることが必須となります。

事例については下記コラムを参照ください。

【関連ページ】:

理念体系(MVV:ミッション・ビジョン・バリュー)策定の一考察

クレドとMVVの違いは?

(1) クレドとは

「クレド」(Credo)は、ラテン語で「信条」「信念」「約束」を意味し、企業や組織が共有する価値観や行動指針を明文化したものです。それ故、MVVや経営理念と類似語として考えがちですが、示される内容や側面などいくつか異なる点があります。

(2) 経営理念・MVVとクレドの違い

経営理念やMVVは前項の通り、企業や組織の基本理念や指針を示す重要な要素であり、一貫性と社員への落とし込みを図り、且つ事業戦略にまで落とし込むことを意識して策定されています。また具体的な行動内容や数値化は避けられます。

一方、クレドは具体的な業務活動や行動に落とし込んだ形で形成されることが多く、具体的な行動指針を明確化することにより、社員への認知・行動を示すことを目的として策定されます。

MVVと戦略との連動性

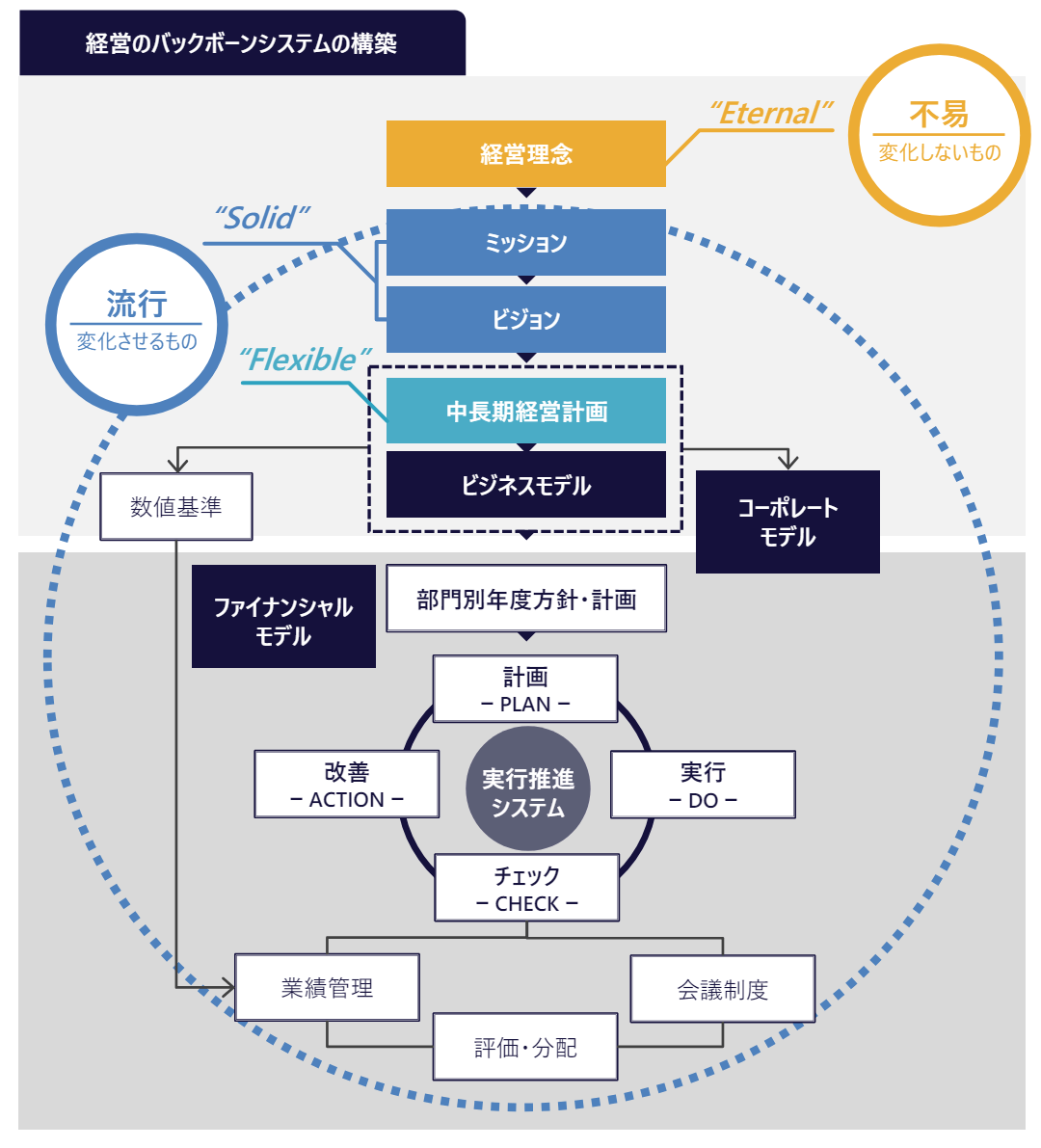

(1) MVVから成る「経営のバックボーンシステム」

経営のバックボーンシステムとは

経営のバックボーンシステムとは、「経営理念→ミッション・ビジョン→中長期経営計画・ビジネスモデル→コーポレートモデル・ファイナンシャルモデル→年度計画→アクションプラン→PDCA→成果→評価→分配」までの項目について、軸が通っている(=バックボーン/背骨)状態のことです。

最上位概念の経営理念は企業の存在価値を定義する「永続不変」 "Eternal"なもの。

その直下に位置するミッション・ビジョンは社会的使命・未来のゴールであり、永続不変ではないものの確固たる"Solid"意志が反映されるべきものとなります。逆にそのミッションに到達する道筋を⽰した中⻑期経営計画は環境変化に応じて柔軟に"Flexible"変化しなければなりません。

そして、それを実現するために設計すべき3つのモデルがビジネスモデル、コーポレートモデル、ファイナンシャルモデルです。そこからブレイクダウンされた計画や施策をPDCAサイクル推進によって、理念・ビジョンが成果となって具現化されていきます。理念は不変ですが、ミッション、ビジョン、3モデルは環境により変わります。この変化をマネジメントできることが企業の持続的な発展の最も重要な鍵となります。

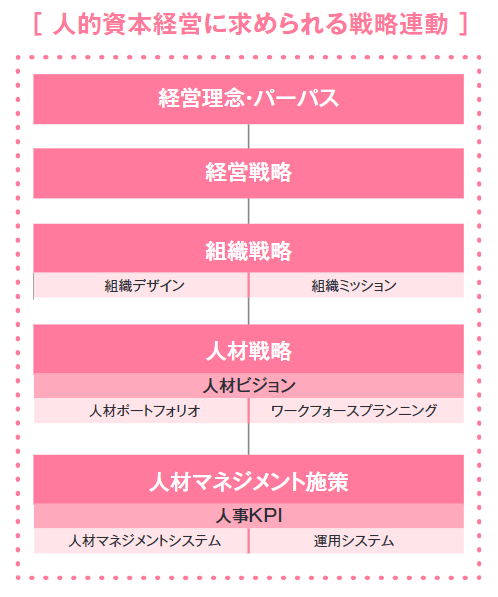

(2) 「バックボーンシステム」からの展開例(MVVから人材戦略との連動)

昨今の経営環境は目まぐるしく変化しており、将来の予測が非常に困難となっておいます。だからこそ、自らの存在意義の柱となるパーパス・MVVの重要性が増しています。人材戦略においても、従来は企業の戦略の方向性を意識して評価制度を意識していこうというなんとなく」の連動であったのが事実ですが、これからはMVVと連動した人材戦略の構築・展開が求められています。

MVVと連動した人材戦略の構築・展開の流れ(例)は以下の通りです。

①人材ビジョン(求める人材像)の構築

「人材ビジョン」を明確化するに当たり、自社のパーパス・MVVに共感し、成長戦略を実現できる人物像を明らかにすることが大切です。MVVを明確化したのち、現状との差(ギャップ)を把握することで、必要な人材育成方法が確定します。

②人材ポートフォリオ、人事KPIの策定

前項で定めた人材ビジョンに対するギャップを埋めるため、また企業の成長を加速させるために人材ポートフォリオを組み立てます。そして要因計画を策定し、且つ人材領域における指標を定量的に表したものが人事KPIです。

まとめ

このように、パーパス・MVVを明確にし、社員や戦略まで落とし込むことで、より中長期的な視点で事業を展開することができます。①自社の「ミッション」「ビジョン」『バリュー」に一貫性があるか、②体系化されており、社員に落とし込みが図れているか、③MVVが事業戦略にまで落とし込んでいるか、の視点で自社のMVVについて振り返りを行うと良いでしょう。

著者

最新コラム

- 海外販路開拓の具体的な方法4選!成功させるための戦略と手順を解説

- タイ進出を成功させるメリットと3つの注意点|進出前に知るべきリスクを解説

- バリューチェーンの重要性とは?最適な構築方法のポイントを解説

- 中期経営計画の期間は何年が最適?成功する策定のポイントを紹介

ビジョン・中期経営計画策定キーポイント

- 新規事業を成功させる市場調査のポイントと

進め方・方法について解説

- パーパス経営完全ガイド

~成功事例から社内浸透のポイントまで徹底解説~

- 新規事業開発・立ち上げ完全ガイド

~発想や進め方など重要なポイントを解説~

- ESG経営完全ガイド

~SDGsとの違いや経営に活かすポイントまで徹底解説~

長期ビジョン・中期経営計画策定の情報サイト

長期ビジョン・中期経営計画策定の情報サイト