COLUMN

コラム

閉じる

「事業ポートフォリオ」と「事業ドメイン」は、経営の場でよく見かける言葉である一方、適切に理解されていない場合も多いです。「事業ポートフォリオ」のマネジメントでは、ある会社の複数の事業領域(事業ドメイン)を一枚絵で並べ、市場魅力度や自社の競争力で各事業の評価を行い、強化・撤退などの戦略判断を行うことができます。本コラムでは、言葉の定義や戦略策定にどう活用するのかをご紹介します。

事業ポートフォリオとは?その意味について

経営用語、正しく理解していますか?

昨今、経営に係る言葉には多くの横文字が存在します。「事業ポートフォリオ」「事業ドメイン」という用語は、経営やマーケティング・企画に携わる方で聞いたことのない方はいないのではないでしょうか。この二つの概念は非常に有効ではあるものの、適切に理解されていないことによって過小評価されがちなものでもあります。

定義が曖昧なまま経営計画に取り入れられ、社員に想いが伝わらずにうやむやになってしまったり、言葉の意味を調べないまま「自社とは関係ない」と検討されなかったりなど、適切に理解されないが故に効果を発揮できない(そもそも見向きもされない)事例も多々あります。

成長している企業様のお話を伺うと、新しい経営技術を学び、しっかり理解した上で自社の経営に取り組む姿勢を持っている経営者の方が多いと感じています。「事業ポートフォリオ」「事業ドメイン」という言葉を聞いたことがない方は、どういう意味かを調べ自社にどう活かせそうか、と好奇心を持っていただくことが新規事業開発の第一ボタンです。

「事業ポートフォリオ」「事業ドメイン」とは

「ポートフォリオ」という英単語の元来の意味は「書類を入れて持ち運ぶためのケース」で、芸術家が実績をアピールするために自分の作品を収納して持ち運んだケースが語源となっています(portfolioという英単語は、portafoglioというイタリア語が語源です)。経営に置き換えると、「企業の複数の事業をまとめた一覧表」と言うことができます。

ドメインとは「領域・範囲」という意味を表す言葉です。事業ドメインは「事業活動の領域」という意味になります。ドメインは業界と同義だととらえる方もいらっしゃいますが、業界は商品やサービスによって分類される一方で、ドメインは「誰に」「何を」「どのように」提供するかという価値提供の一連の流れで区分されます。

食品業界を例に挙げると、同じ業界でも人の暮らしを豊かにするための「高級レストラン事業」と、アレルギーの人が安心して食べられる「無添加食品事業」では、提供する方法や顧客は全く違います。業界調査で同じ業界の企業でも参考にならない時には、事業ドメインが異なっていることが多いです。

事業ポートフォリオと事業ドメインの関係性と、ポートフォリオマネジメント

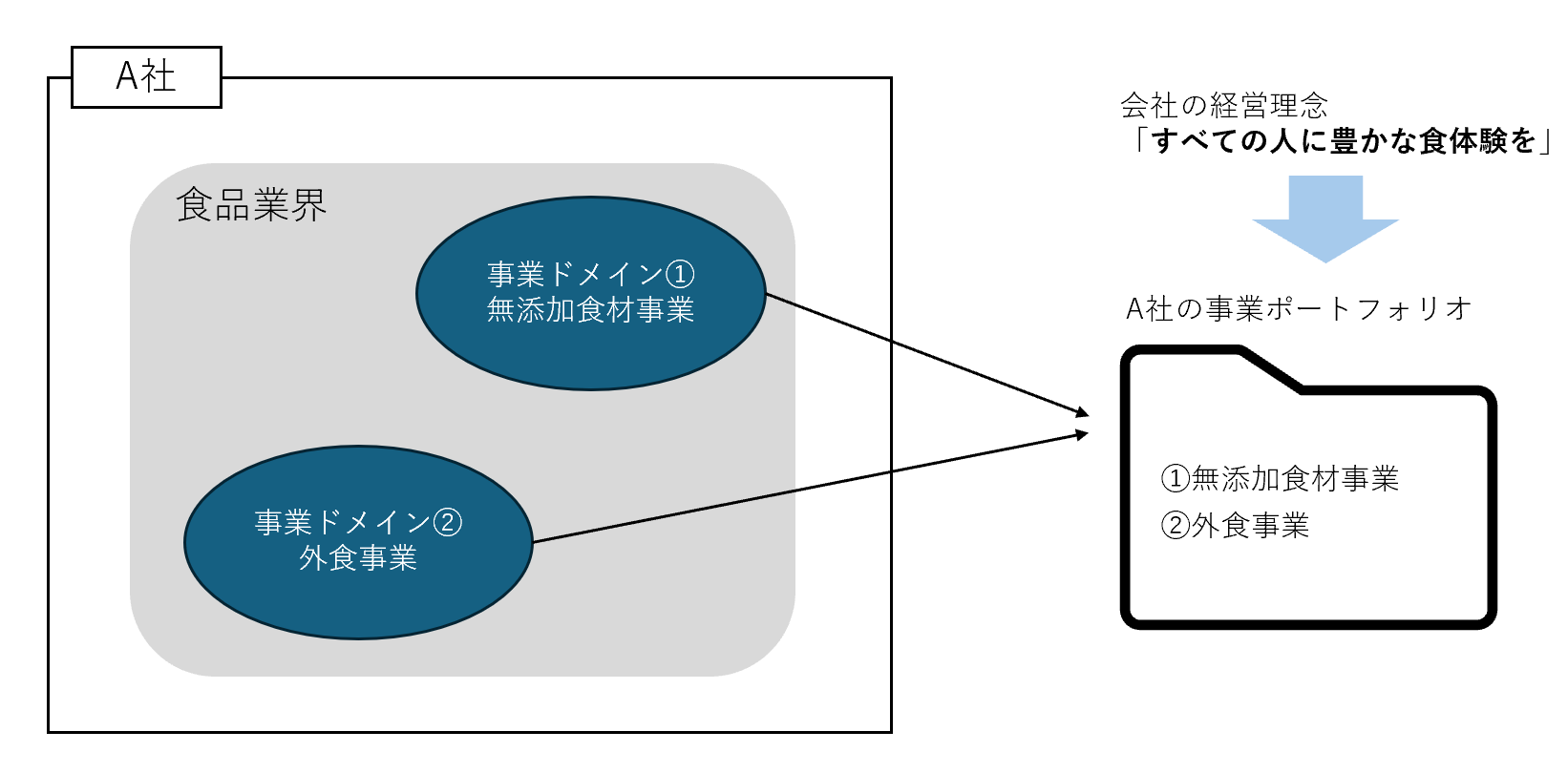

食品A社の例を用いて事業ポートフォリオと事業ドメインの関係を図示すると以下の図のようになります。

出所:タナベコンサルティング作成

A社は食品業界のみで事業展開をしていますが、その中でも非日常な体験を提供する高級レストラン(外食事業)と、アレルギーを持つ人に向けた無添加食材事業という二つの事業を持っています。会社の持つ事業ドメインをまとめた一覧表が図右側の事業ポートフォリオとなります。

事業ポートフォリオの作り方

事業ポートフォリオマネジメント

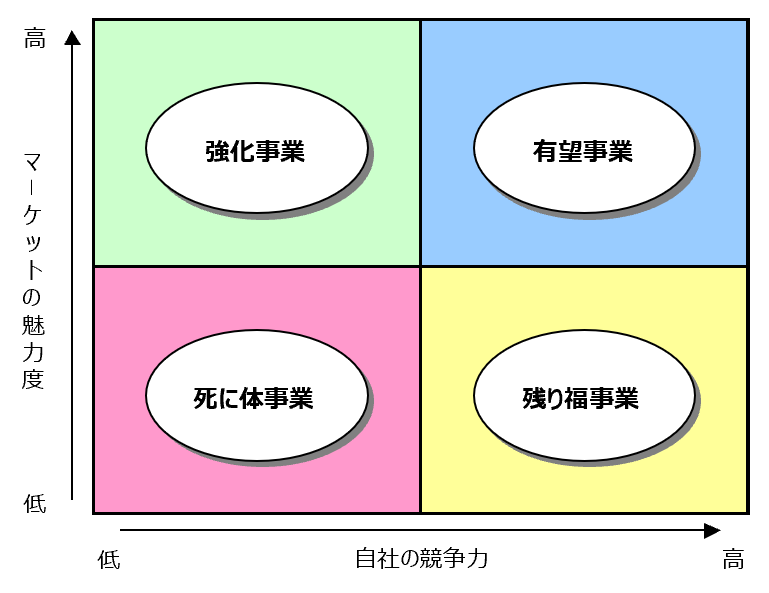

事業ポートフォリオは「ある企業の事業の一覧」と述べましたが、箇条書きに事業を並べただけでは、そのポートフォリオの特徴や課題を分析することは非常に難しいです。ポートフォリオマネジメントでは、事業をマーケットの魅力度とその事業における自社の競争力で事業を分類していきます。

出所:タナベコンサルティング作成

具体的に「マーケットの魅力度」とは、市場の規模・収益性・成長率などを、「自社の競争力」にはマーケットシェアなどを基準とすることが多いです。この図を4つの象限に区切り、その市場の特性を大別します。

有望事業

市場成長が期待でき、かつその市場で自社が強い競争力を発揮できている事業です。

祖業や収益の柱となっている事業が該当することが多いです。市場シェアが高いため、市場内での急激な拡大は難しいですが、他社の追随を許さないための施策が必要です。

強化事業

魅力ある市場に参入していながら、競争力が弱いために勝ち組になり切れていない事業です。市場は魅力的なので、どう攻略するかを重点的に考える必要がある事業とも言えます。

残り福事業

事業採算や他の事業との相乗効果を考え、継続するか否かを検討する事業です。市場は縮小若しくは停滞しているものの、他社が撤退したことによりその限られた市場内で有力プレイヤーになっている事業です。競争優位性はありますが市場自体は伸び悩んでいるので、財務状況や他事業への貢献度を考えて経営継続を判断する必要があります。

死に体事業

マーケットが縮小傾向にある中で、事業シフトするか、さらに強化して残り福とするかを検討すべき事業です。市場の魅力度・自社の競争力ともに低いため、競争力を高めて小さい市場でのシェアを上げるか、撤退してより魅力のある市場に資源を投入するかを考えるべき領域です。

このように、自社の事業を4象限に分けることで、既存の事業で注力すべきところ・見直すべきところを把握することができるとともに、自社が新たに取り組む事業の方向性が見えてきます。

コア・コンピタンス

株式投資をしている方は「株式ポートフォリオ」という言葉を聞いたことがあるのではないでしょうか。日本株、米国株、特定の産業の株、高配当株など、投資家の投資方針に則って、複数の株を保有することですが、事業ポートフォリオにおいてもこの投資方針と同じように「会社方針」が必要です。

事業が多角化していても、会社の理念や目指す姿に合致しない事業は、会社としても競争力を発揮しにくいです。会社の理念と合致した事業の組み合わせをすることが競争力(コア・コンピタンス)を高め持続的に成長するために重要です。

事業ポートフォリオにおける課題

事業ポートフォリオは自社が展開している事業の一つ一つの現状を整理し、今後の戦略の方向性を決める際に非常に便利なフレームワークです。その一方で、注意点もいくつかあります。

リスク分析が難しい

事業ポートフォリオマネジメントで、市場の魅力度(=機会)と自社の競争力(=強み)の掛け合わせで事業を分析します。その一方で、市場がもつリスク(政治的・経済的・社会的)や、自社内部の課題(弱み)の分析が十分加味されていない可能性がある点に注意が必要です。市場を調査する際にはPEST分析やSWOT分析など、マイナス面も分析した上で成長戦略を考えましょう。

正確性が不十分

市場シェアの算出や市場の成長性を算出することは難しく、引用するリソースや定義によって数字が大きく変わることもあります。特に、情報の収集・分析は専門の部署が無い会社だと相当な負担となり、正しい判断を行うことが難しくなります。

この場合、コンサルティングなどの調査・分析を手伝ってくれる外部機関を頼るか、政府統計や上場企業の有価証券報告書などから読み解くなどの手段があります。

事業ポートフォリオの最適化

ポートフォリオの評価は定期的に行うことを強くお勧めします。市場の魅力度や自社の競争力は、新技術の台頭や競合他社の参入などで大きく変化する可能性を常に持っているためです。有望だと思っていた事業が数年後には残り福事業になっていたということもありえます。

定期的に事業ドメインの評価を更新することで、最新の市場環境に併せた戦略の修正をタイムリーに行うことができます。

著者

最新コラム

- 海外販路開拓の具体的な方法4選!成功させるための戦略と手順を解説

- タイ進出を成功させるメリットと3つの注意点|進出前に知るべきリスクを解説

- バリューチェーンの重要性とは?最適な構築方法のポイントを解説

- 中期経営計画の期間は何年が最適?成功する策定のポイントを紹介

ビジョン・中期経営計画策定キーポイント

- 新規事業を成功させる市場調査のポイントと

進め方・方法について解説

- パーパス経営完全ガイド

~成功事例から社内浸透のポイントまで徹底解説~

- 新規事業開発・立ち上げ完全ガイド

~発想や進め方など重要なポイントを解説~

- ESG経営完全ガイド

~SDGsとの違いや経営に活かすポイントまで徹底解説~

長期ビジョン・中期経営計画策定の情報サイト

長期ビジョン・中期経営計画策定の情報サイト