COLUMN

コラム

閉じる

新規事業のアイデアを考える際に、フレームワークを活用することで意外と気付かなかった案に出会えることがあります。

フレームワークはたくさんありますが、本コラムでは誰でもどのような業界でも新規事業のアイデアを考える際に使えるおすすめのフレームワークをご紹介いたします。

アイデアとフレームワークについて

新規事業に限らず、事業を組み立てる際に、基本となるものはビジネスモデルです。

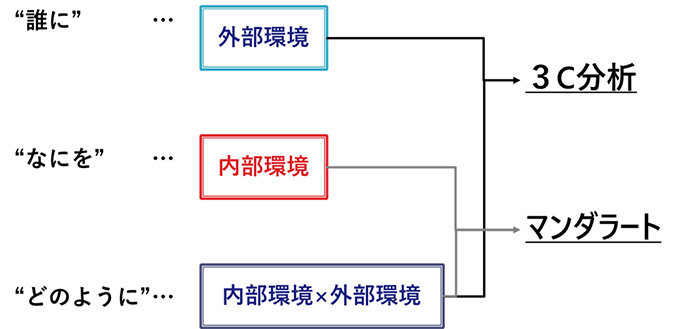

ビジネスモデルの要素は、"誰に"、"何を"、"どのように"提供するかということとなり、ここを規定することが新規事業においてもポイントとなります。

要素として記載すると下記の通りです。

❶「誰に(ターゲット層・地域など)」

❷「なにを(製品・サービスなど)」

❸「どのように(価格設定・マーケティング施策など)」

それらの枠を広げる、組み合わせるためにフレームワークを用いるのが良いです。

フレームワークは、論理的思考の整理に向いています。

経験の浅い方だけでなく、経験豊富な方でもフレームワークを用いることで考え方の筋道を通しやすくなったり、抜けや漏れが少なくできたり、説得力のある事業提案が可能になります。

例えば4C分析は、顧客の意思決定に影響を与える4つの要素

「顧客価値(Customer Value)」「価格(Cost)」「利便性(Convenience)」「コミュニケーション(Communication)」

から、考えるというフレームワークであり、商品のマーケティング施策を考える場合に向いています。

しかし、一方で新規事業のアイデアを発想するという観点から考えると、このフレームワークが必ずしも役に立つかというと、必ずしもそうではありません。

理由としては、新規事業において必要な要素が欠けているからです。

新規事業のアイデアで満たすべきこと

新規事業において、必要な要素は大きく3つあると考えられます。

❶革新性・新規性

❷収益性

❸独自性

❶の革新性・新規性については、改めて記載する必要はないと思いますが、そのアイデアが今までにないかどうかが重要になります。

ここが新規事業において、最も重要な要素で、主なポイントとしては、他社がやっていないかどうかです。

またこれは例えば、ある市場では当たり前のことを全く別の市場に持っていくことであったり、数十年以上昔に実施されたが今では他社がどこもやっていないものを再度実行することであったりする場合もあります。

(これらを新規事業と捉えるかの判断は分かれる部分ではありますが、本コラムでは満たすものであるといたします)

❷の収益性については、新規性というよりは、事業として必須の要素で、改めて記載するまでもないですが、儲からないものであっては意味がありません。

ちなみに、この部分の検討について、先ほど紹介した4C分析のフレームワークは役に立ちます。

❸の独自性についても、新規事業を考える場合、非常に重要な要素になります。

❶の定義と少し似ている印象も持たれるかと思いますが、分けた意味合いとしては他社に真似できない(しにくい)という点が大きなポイントとなります。

自社独自の強みを生かす意識が重要です。

新規事業のアイデアを生み出すアプローチ

これらを満たすアプローチについて考えます。

あくまで一例となり、絶対的な正解はありませんが、まずは独自性からアプローチします。

独自性については自社の強み・特長から考えます。

これには様々な観点がありますが、例えば、自社の成長の歴史や保有している設備、または社員のもつスキルなどから考えることができます。

キーワードとして取り出すことも重要です。

次に収益性ですが、この段階では難しいので、"誰に"の部分を規定します。例えば、ドメインを変えたり、ターゲット層を変えたりと試してみます。その上で、最後の新規性と革新性を検証し、再び立ち戻ってくるときに収益性を検討するイメージとなります。

(厳密には、収益性は後からでも検討できます)

新規性と革新性。

ここでは、強みとターゲットから、様々に案出ししていくことが重要となります。この部分は特に後述するフレームワークを使ってラテラルとロジカルを組み合わせて連想していくことが良いアプローチとなります。

新規事業のアイデアを考える具体的な手段

フレームワークは前述のアプローチ段階において具体的なアイデアを考える際に使用することで効果を発揮します。

誰でも使えるオススメのフレームワークとして2つ、ご紹介します。

1.3C分析

2.マンダラート

アプローチでも少し触れていますが、冒頭にご紹介したビジネスモデルの考え方に当てはめると、これら2つのフレームワークは図1のような関係性で示すことができます。

この2つは、非常に一般的なフレームワークです。

しかし、新規事業のアイデアという切り口から考えると、特に2つ目のマンダラートについては、発想を広げる上では非常に便利なフレームワークとなります。

ただ、発散思考になりやすいため、テーマをある程度絞る必要性があります。

そこに、この3C分析を取り上げた意味があります。

顧客視点、ライバル視点を取り入れることで、収束させていくことが可能です。

例えば、顧客の顧客をいう発想から考えると、必ずしも直接の顧客のニーズを満たす必要がない場合も多いのです。

一度、自社の強みや顧客の顧客ニーズという視点から、実際に始めてみてはいかがでしょうか。

以上、誰でもどのような業界でも新規事業のアイデアを考える際に使えるフレームワークのご紹介でした。

出典:タナベコンサルティング作成

著者

最新コラム

- 海外販路開拓の具体的な方法4選!成功させるための戦略と手順を解説

- タイ進出を成功させるメリットと3つの注意点|進出前に知るべきリスクを解説

- バリューチェーンの重要性とは?最適な構築方法のポイントを解説

- 中期経営計画の期間は何年が最適?成功する策定のポイントを紹介

ビジョン・中期経営計画策定キーポイント

- 新規事業を成功させる市場調査のポイントと

進め方・方法について解説

- パーパス経営完全ガイド

~成功事例から社内浸透のポイントまで徹底解説~

- 新規事業開発・立ち上げ完全ガイド

~発想や進め方など重要なポイントを解説~

- ESG経営完全ガイド

~SDGsとの違いや経営に活かすポイントまで徹底解説~

長期ビジョン・中期経営計画策定の情報サイト

長期ビジョン・中期経営計画策定の情報サイト