人事コラム

採用マーケティングとは?

実践方法やトレンドを解説

応募者増加を実現するためのポイント

採用マーケティングとは

採用マーケティングとはマーケティングの考え方を「採用」の領域に取り入れたものです。

近年採用競争が激化している世の中では、求める人材を獲得していく手法として非常に注目を浴びています。

そもそもマーケティングとは商品・サービスの認知から購入に至るまでの仕組みづくりです。

顧客ニーズを探り、顧客への理解を深め、商品サービスの価値最大化を図りながら問い合わせや購入に繋げていきます。

これを「採用活動」に置き換えた場合、「商品サービス」を「会社」と捉え、どのようにして「求職者(ターゲット)」に認知させ、入社まで繋げていくのかという点を考えていくことになります。

また、「採用マーケティング」と同様に「採用ブランディング」という言葉も近年良く耳にするようになりました。

採用ブランディングとは、戦略的に自社のブランドを向上させる施策です。同業他社(競合)との差別化や採用市場における優位性を自ら発信していくことで自社のブランドを向上させていきます。

採用マーケティングを進めるうえで、採用ブランディングも十分に考えていくと「採用活動」の大きな手助けとなるでしょう。

採用マーケティングの基本要素(採用ファネル)

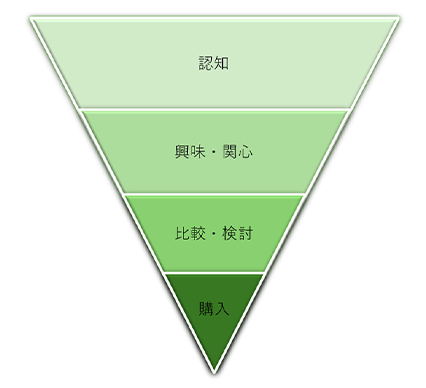

マーケティングにおいて「ファネル」という言葉があります。

ファネルとは商品サービスにおいて、認知から購入までの行動フローをフェーズ分けをしてモデル化したものです。

下記図表が一般的なマーケティングファネルになります。

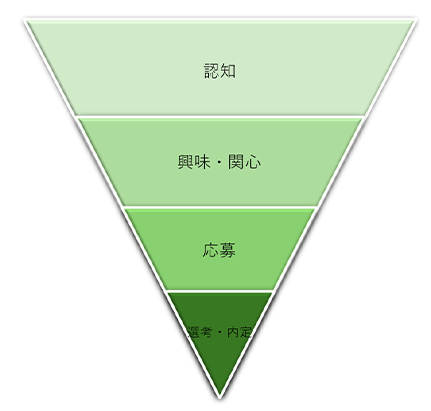

マーケティングファネルを「採用」に置き換えると下記図表になります。

上図の通り、採用ファネルは以下の5つのプロセスに分かれます。

1.認知

第一段階として、「知ってもらう」ことが重要です。商品やサービスでも知らないことには購入には至らないことと同様に、採用においても応募には至りません。自社で求めている人物に知ってもらうには幅広くマス向けにPRをする必要があります。まずはこの段階では潜在層の掘り起こしがポイントとなります。また手段としては、SNSや広告が挙げられます。

2.興味・関心

前述のように幅広く認知された段階から、興味・関心を一定数持ってもらう段階です。いわゆる潜在層から顕在化してきた状態です。ここでは興味・関心を持った求職者がどのような層なのかしっかりと把握すること大事です。その点を踏まえて、認知はされているが興味・関心はないという層に対してどのように魅力を訴求していくかという点を分析していくと、更に自社魅力の訴求度が磨かれていきます。

3.応募

いよいよ認知され、興味・関心を持ち、応募をするという段階です。興味関心をを持ち、応募するという流れでスムーズにいくことが望ましいのですが、応募の段階で離脱してしまうケースも稀ではありません。なぜ、興味関心を持たれたのにも関わらず、応募に至らないのかと頭を悩ませる採用担当者もいらっしゃるかと思います。

この段階ですと、求職者はHPや応募フォームに足を運んでいると想定し、応募に至る後押しをHPや応募フォームで果たしてしっかりと訴求出来ているのか、また応募手続きは簡単でわかりやすいものとなっているのかという点を確認してみましょう。

4.選考・内定

選考の段階では必ず入社したいという熱量の高い求職者や一定数興味がある、とりあえず応募してみた等、状況は多種多様です。選考途中で辞退というケースも珍しくないので、「求職者と企業が互いに理解し合う」という点を大事にし、いかに求職者の入社意欲を維持向上させていくかがポイントです。

求職者が重要視している軸や働き方、企業が求めている人物像のすり合わせや入社意欲向上のための社内見学、個別面談、若手社員との懇親会等を通して内定まで進んでもらいましょう。

また、特に新卒採用では内定後の辞退もありますので、内定後も細やかなコミュニケーションを重ねていき、入社まで求職者のフォローも大切にしていくことが重要です。

5.入社後

自社が求める人材を無事採用できましたら、ここからはどのように活躍し、自社に愛着を持ち、定着してもらうのかという点を考えていく必要があります。

エルダーとの定期的な個別面談や成長シートを用いて、入社者自身がどのようにこの会社で成長、活躍をしていきたいのかという点を明確にしながら進めていきましょう。

そして、活躍してきた若手社員がまた「リファラル採用」等で採用において大きな役割を担い、採用の好循環にも繋がっていきます。

このように採用ファネルのフェーズごとに取り組みを考えていくと整理され、実践しやすくなるでしょう。

採用マーケティングの実践方法

ここまでは採用マーケティングとはどういったものなのかをお伝えしてきました。

ここからは実際に採用マーケティングを実践していけるように手法やフレームワークをご紹介していきます。

1.3C分析

3C分析とはマーケティングにてよく用いられる手法です。

3CはCustomer(市場・顧客)・Competitor(競合)・Company(自社)を指します。この3つの観点から分析し、自社の強み弱みを理解していきます。

採用マーケティングにおける3C分析の考え方は下記の3点です。

(1) Customer(候補者)

①候補者が採用活動において重要視していることは何か

②現在の採用市場における人数

③新卒採用における学生の動向

④転職の検討タイミングや条件

(2)Competitor(競合)

①採用市場における競合企業

②競合企業の採用活動動向

③採用ポジションや給与待遇面

(3)Company(自社)

①自社のブランド力や認知度

②商品、サービスの独自性

③給与、賞与基準

④福利厚生面

⑤自社のやりがい

3C分析では一般的な内容も多く含まれますが、まずは3C分析を通して自社の強み弱み、求職者への訴求ポイントを整理していきましょう。

2.4P分析

4P分析とはProduct(商品)・Price(価格)・Place(流通)・Promotion(販売促進)の4つの頭文字をとったマーケティング手法です。

採用マーケティングにおいての4Pとは下記を意味します。

(1)Phirosophy(理念・ビジョン)

(2)People(人・風土)

(3)Profession(事業・業務内容)

(4)Privilege(待遇・環境)

上記の4つの項目は求職者が就職活動において見ているポイントとなります。

4つの項目別にそれぞれ自社の訴求ポイントを整理し把握しておくと、求職者へも魅力をお伝えしやすいでしょう。

また、発信する際や採用ブランディングの観点からも4Pを軸に考えていくことをおすすめします。

3.ターゲットとペルソナの明文化

3C分析・4P分析にて自社の整理を行いましたが、次のステップとしてはどのような人物に来てほしいのか、自社にはどのような人物がマッチしているのかという点を明文化することです。

注意点としましては、例えばただ単に「コミュニケーション能力が高い」などではなく、自社にとってコミュニケーションとは何を指しているのかまで明文化する必要があります。

簡単な例をあげると、「コミュニケーション」と一括りにしても折衷が上手なのか、皆と年齢問わず分け隔てなく仲良く出来ることなのか、ロジカルに物事を伝えることが出来ることなのかなど、多種多様です。表面的ではなく、しっかりと落とし込みを意識していきましょう。

ターゲットが決まりましたら、さらに深堀りしペルソナを設定していきます。

採用におけるペルソナ設定は、理想的な候補者の特徴や特性を具体的に定義するための手法です。この手法を使うことで、採用プロセスが効率的かつ効果的になり、企業文化や目標に合致した候補者を見つけやすくなります。

(1)ペルソナ設定の一例

①基本情報: 氏名、年齢、性別、職業、経歴、学歴等

②スキル・経験:求める具体的なスキル、専門知識、過去の職務経験等

③モチベーションと目標:キャリアにおいて何を求めているのか、どのような目標を持っているのか

④価値観と文化適合性:企業の価値観や文化に合うかどうか、どのような職場環境を好むのか

⑤性格とソフトスキル:コミュニケーション能力、チームワーク、課題解決能力、リーダーシップ等のソフトスキル

ペルソナ設定は、単なるスキルセットや経験だけでなく、企業の長期的な成功に寄与する人材を見極めるための重要な役割にもなります。

また、ペルソナ設定は細かくすればするほど理想的な人物像に近づきますが、あまり現実的ではないペルソナ設定は絵に描いた餅になりかねません。優先順位を明確にし、設定を行っていきましょう。

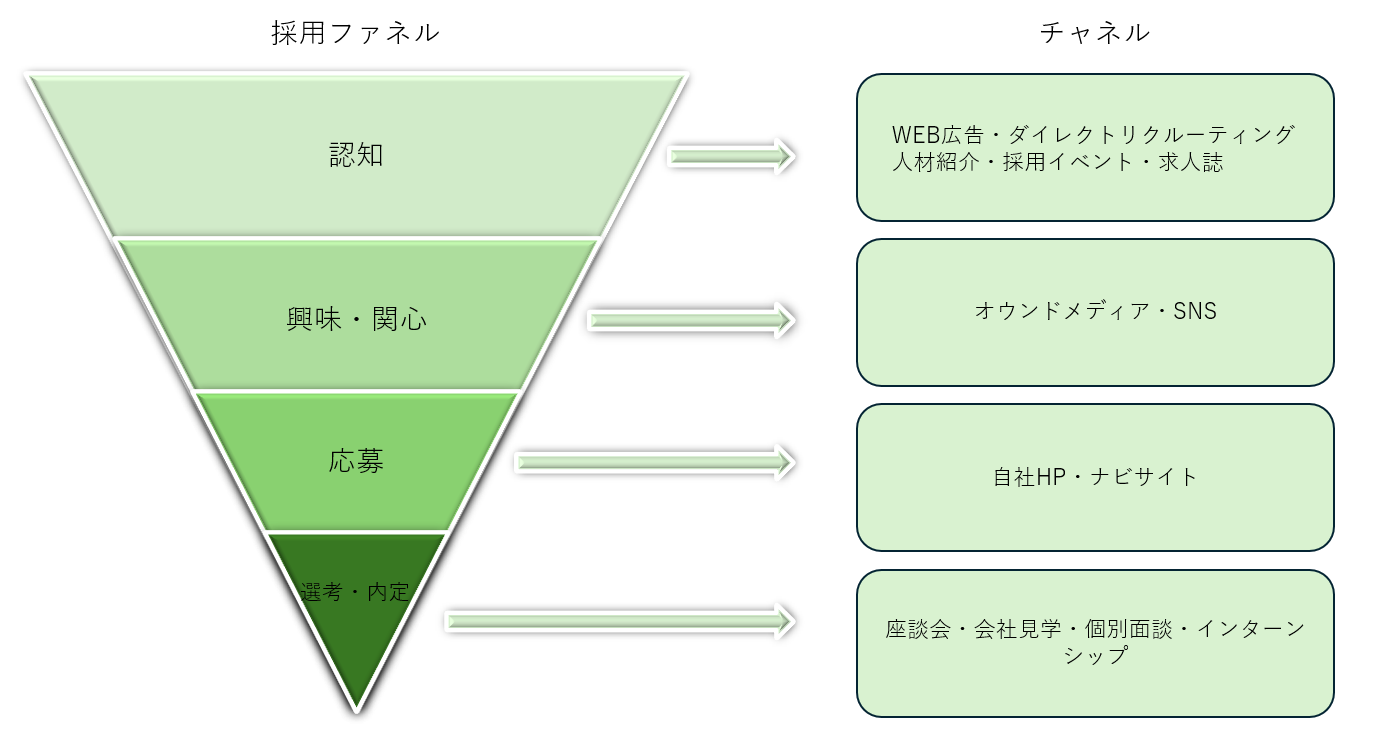

4.ファネルに基づいたチャネル設定

自社理解が深まり、採用したい人物像も明確になりましたら、前段でお伝えしました「採用ファネル」のフェーズ別にチャネルを設定していきます。

チャネル設定の例は下図の通りです。

ファネル別にチャネルを設定していくと、「このフェーズではどのような目的でどのような手法を活用するのか」という点が明確になってきます。

目的が違えば、打ち出し方も変わってきます。

例えば、「認知」のフェーズですと幅広く知ってもらうという目的であればWEB広告・求人媒体等が該当しますし、「興味・関心」のフェーズですとSNS・動画コンテンツ等でより詳しい情報を発信し興味を持ってもらうという目的になります。

ファネル別にチャネルを設定し、目的を明確化した施策を打ち出していくことをおすすめします。

採用マーケティング最新トレンド

採用マーケティングにおける手法の最新トレンドをいくつかご紹介いたします。

1.リファラル採用

リファラル採用とは社員が知人・友人を紹介する採用手法です。この方法は、採用プロセスの効率化や質の高い人材の確保に有効とされています。

メリット

(1)コスト削減:採用広告や人材紹介会社を利用するコストを削減できます。

(2)マッチングの向上:紹介者が求職者のスキルや適性を理解しているため、企業文化や職務内容に合った人材を見つけやすいです。

(3)早期定着:紹介による採用は、信頼関係や期待の共有があるため、入社後の定着率が高くなる傾向があります。

また、紹介者には紹介インセンティブが提供されることも多く、社員としてもメリットがある制度です。

2.ソーシャルリクルーティング

ソーシャルリクルーティングとはInstagramやLinkedIn、X、Facebookのようなソーシャルメディアプラットフォームを活用して人材を採用する手法です。ソーシャルメディアを通じて、求職者にアプローチし、企業の求人情報を広め、潜在的な候補者との関係を築くことが目的です。

メリット

(1)広範なリーチ:ソーシャルメディアを利用することで、グローバルに広がる求職者にアプローチできます。

(2)コスト効果:ソーシャルリクルーティングは、従来のリクルーティング方法よりも低コストで効果的です。広告費用も比較的安価で、ターゲット層に直接アプローチできます。

(3)迅速なコミュニケーション:ソーシャルメディアを通じて迅速に候補者とコミュニケーションを取ることができ、採用プロセスを加速させます。

(4)ブランド認知度向上:企業のブランドを広め、魅力的な雇用主としてのイメージを作り上げることができます。

ソーシャルリクルーティングは、現代のデジタル化が進む社会において、非常に効果的な採用手法です。適切なプラットフォームを選び、戦略的に活用することで、企業はより多くの優秀な人材を引きつけることができます。

3.オウンドメディア

オウンドメディアとは自社で運営するWebサイトやブログを指します。広義な部分ではSNSアカウントも含まれます。

採用サイトと少し混同してしまいますが、目的が異なります。

採用サイトは求職者の応募窓口や求人情報の掲載が目的になります。一方で、オウンドメディアでは認知度向上や採用ブランディングを目的とし、カルチャーや価値観、働き方等、企業の魅力を能動的かつ戦略的に発信できることが特徴です。

メリット

(1)ブランドイメージの強化:自社の文化や価値観を求職者に伝えることで、魅力的なブランドイメージを構築できます。

(2)信頼性の向上:自社運営のメディアで情報を発信することで、求職者に対する信頼性を高めることができます。

(3)直接的なコミュニケーション:求職者と直接コミュニケーションを取る機会が増え、フィードバックを迅速に得られることができます。

(4)コスト効率:求人広告に依存せず、長期的に運用することでコストを抑えられることができます。

(5)SEO効果:検索エンジンでの評価が向上し、自然検索からの求職者流入が増加することができます。

4.アルムナイ採用

アルムナイ採用とは一度退職された元社員を再び採用することを指します。以前とは違い、転職も一般的な世の中になり、人材の流動性は加速しています。そういった状況で、アルムナイ採用を取り入れている企業も増えつつあります。

メリット

(1)即戦力:元社員は既に企業の業務プロセスや文化を理解しているため、再入社後すぐに戦力として活躍できる可能性が高いです。

(2)採用コストの削減:リクルートメントプロセスが短縮され、研修コストも削減できます。

(3)信頼性:元社員のパフォーマンスや性格を既に知っているため、採用リスクが低減します。

(4)企業文化の共有:元社員は既に企業の価値観や文化を理解しているため、再適応が容易です。

(5)ネットワーキング:アルムナイが外部で築いたネットワークを活用することで、新たなビジネス機会や人脈を得ることができます。

まとめ

ここまで採用マーケティングについてご紹介してきました。

昨今の「採用活動」は北海道~沖縄まで全国各地、企業規模、業界業種問わず苦戦している状況が多く見られます。

また、様々な採用手法や採用サービスが登場し、採用担当者様、企業様はどのような手を打っていけば良いのか頭を悩まされているのではないでしょうか。

まずは自社を知り、求職者を知り、打ち出し方の整理をしたうえで、それに沿った採用手法・採用サービスを効果的に活用することがポイントになってきます。

当コラムがより良い採用活動の一助となりますと幸いです。

ご一読いただいた全ての方の採用成功を心よりお祈り申し上げます。

本事例に関連するサービス

採用ブランディング支援コンサルティング

お客様の採用ブランディングを成功に導くために、現状認識から、施策実行、効果測定まで一貫してサポートします。

採用ブランディング支援コンサルティングの詳細はこちら関連動画