COLUMN

コラム

閉じる

新規事業立ち上げまでの8つのステップとは?

現代は、変化が激しく先行きが不透明であり、1事業のみで永続的に発展を続けていくことは困難な状況にあり、このような中、新規事業の立ち上げを模索する企業が増加しています。 しかし、新規事業の立ち上げノウハウや経験がないという場合も多く、新規事業の立ち上げをどのように進めればいいかわからないという企業も少なくありません。本コラムでは、新規事業の立ち上げプロセスや事例について解説します。

新規事業の考え方とは

①新規事業の定義

新規事業とは、既存の事業とは異なる新しい市場や顧客層をターゲットに、新たな収益の柱を確立することや企業価値のさらなる向上などを目的とした事業活動を指します。既存事業の延長線上にある場合もあれば、全く新しい分野や市場に進出することも含まれます。

移り変わりの激しい現代のビジネスシーンでは、持続的に企業が成長発展していくために新規事業開発は重要な経営課題と言えます。

②新規事業を立ち上げることの重要性

それではなぜ企業は新規事業を立ち上げるのでしょうか?

市場環境は、技術革新や消費者のニーズの変化により絶えず変動しており、一つの事業に依存していることはリスクが高いことから、新規事業を立ち上げることで、事業ポートフォリオを多角化し、リスクを分散させることが重要であると考えられるからです。

また、既存の事業だけでは、収益の成長には限界があり、新規事業を立ち上げることによって新たな収益源を確保し、企業の収益基盤を強化することが可能となります。

特に既存市場が成熟期に達しており、成長が鈍化している場合、新規事業は企業の成長をけん引する重要なエンジンとなります。

新規事業立ち上げにおける戦略

新規事業の立ち上げには、適切な戦略の策定が不可欠です。

なぜなら、新しいビジネスを開始する際には、市場の不確実性や競争の激化、リソースの制約など、数多くの課題が存在するためです。戦略はこれらの課題を乗り越え、事業を成功に導くための道筋を示します。

適切な戦略を策定することで、市場のニーズを的確にとらえ競合との差別化を図り、資源を最適に分配することが可能になります。

新規事業における戦略の重要性を解説しましたが、ここで代表的な戦略としてアンゾフの多角化戦略を紹介します。アンゾフの多角化戦略とは、1957年にアンゾフが提唱した考え方で、新規市場において製品と市場の2軸から企業が成長するための4つの基本戦略を示しています。

ここでは、その中でも特に新規事業に関連する3つの戦略について説明します。

新製品開発戦略(新規製品×既存市場)

新製品開発戦略は、既存の市場に対して新しい製品を投入する戦略です。企業は、既存の顧客基盤を活用しながら、新しい製品やサービスを提供することで、市場でのシェアを拡大し、顧客の満足度を高めることを目指します。

既存の市場について理解があるためリスクが比較的低いこと、ブランド認知度や顧客ロイヤリティを活用可能という点がメリットとして挙げられます。

一方で、新製品が市場で受け入れられるかどうかの不確実性や開発にコストや時間がかかってしまうことは課題視されています。

新市場開拓戦略(既存製品×新規市場)

新市場開拓戦略は、既存の製品を新しい市場に展開する戦略です。地理的な拡大や新しい顧客層をターゲットにすることで、売上の増加を図ります。

市場の拡大で売り上げの増加が期待でき、新たな市場で競争優位性を築く可能性がありますが、一方で新市場の文化や規制、競争環境に適応する必要があり、市場調査やマーケティング戦略の調整が必要となります。

多角化戦略(新規製品×新規市場)

多角化戦略は、企業が新しい製品を新しい市場に投入する戦略です。この戦略は最もリスクが高いとされますが、同時に大きな成長の機会を提供します。

新たなビジネスチャンスの発掘や企業のリスク分散、成長市場への参入による大きな利益の可能性がある一方で、新市場、新製品に対する理解不足によるリスクが発生する点や大規模な投資とリソースが必要な点、経営資源の分散による既存事業への影響がデメリットとして挙げられます。

これらの戦略は、それぞれ異なるリスクとリターンのバランスを持っており、企業の状況や目指す方向性に応じて選択されます。企業は市場の動向や内部リソースを考慮しながら最適な戦略を策定することが重要なポイントとなります。

新規事業立ち上げまでの8つのステップ

ステップ1 自社の原点(理念・ビジョン・社会的価値)の確認

ステップ2 自社の強みの明確化

新規事業の立ち上げを行うためには、主に以下の8つのステップが必要となります。

1.自社の原点=軸(理念・ビジョン・社会的価値)の確認

2.自社の強み、磨き上げたい強みの明確化

3.顧客のお困りごとに目を向ける

4.新規事業案のアイディア出し

5.市場分析・他社分析

6.スクリーニング(事業案の絞り込み)

7.新規事業コンセプトシート・事業計画・収支計画作成

8.テストマーケティング ・事業計画の実行

この後、上記ステップについて解説します。

①ステップ1.自社の原点=軸(理念・ビジョン・社会的価値)の確認

新規事業に取り組むうえで、「なぜ、この新規事業に取り組むのか」という志や理由、すなわち「ミッション」が非常に重要となります。なぜなら、社員・顧客から共感を得られるミッションをもとに、わが社の思いを一つにしてこそ事業の推進力が加速するのであって、単に「儲かりそうだから」という、軸のない安易な理由で取り組むことはお勧めしません。まずは、自社の理念・ビジョン、社会的意義は何なのか、「自社の原点=軸」を再確認し、その"軸"をもとに、新規事業のアイデアを広げたり、事業を絞り込んでいくことが重要となります。

②ステップ2.自社の強み、磨き上げたい強みの明確化

新規事業を着想する上で、ポイントとなるのは「自社の強みをライバルの弱みにぶつける」という視点です。自社の強みを活かし、ライバル他社が取り組んでいない分野・顧客層・方法へのアプローチをすることが、事業成功への近道となります。強みは主に3種類あり、第1に「自社しか保有していない強み=オンリーワンの強み」、第2に「他社よりも大きく優れている強み=ナンバーワンの強み」、第3に「自社も他社も保有している強み=保有している強み」です。これらを整理しましょう。他社より優れた強みがなかなか思いつかないという場合は、今後磨き上げたい強みをリストアップするのも良いでしょう。

③ステップ3.顧客の課題・お困りごとに目を向ける

新規事業のアイディアを考える上で、斬新で全く新しいサービス・製品をゼロから考えることは難易度が高いと言えます。

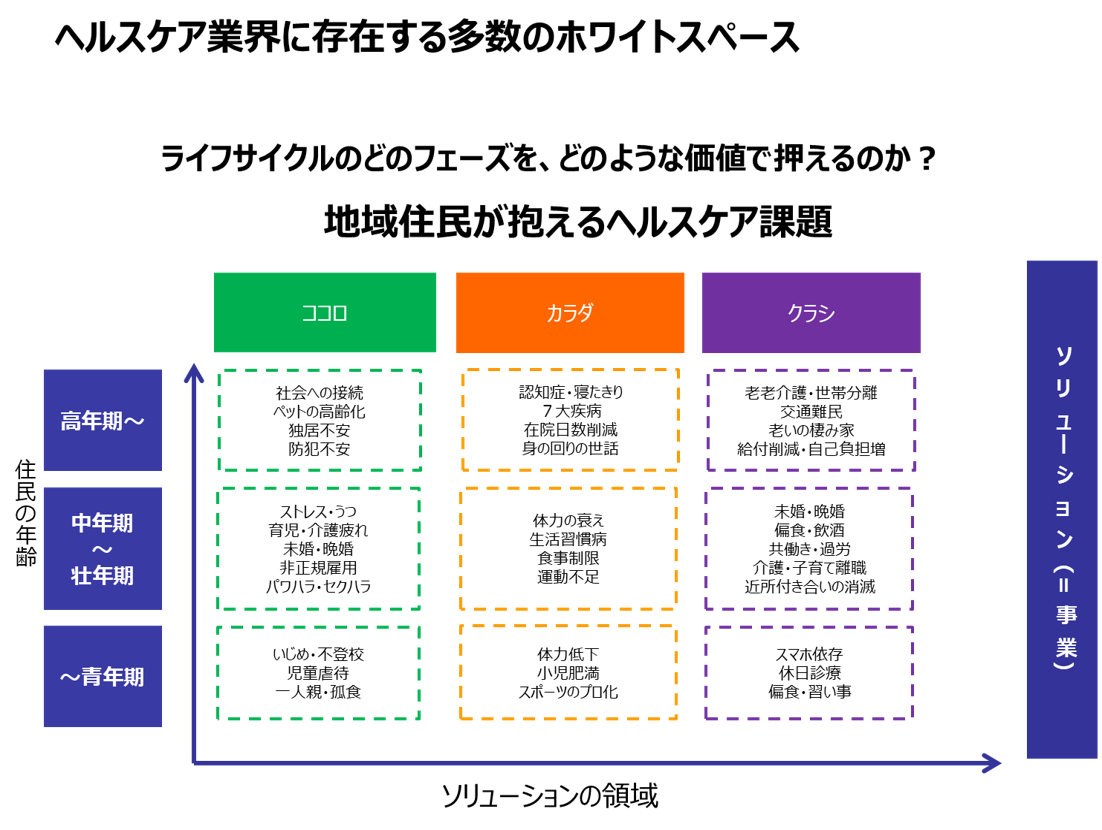

まずは、自社の顧客に目を向け、どんなお困りごとがあるのか、どんな課題を解決すると喜ばれるのかという視点から考え始めるのが良いでしょう。顧客へアンケートを取り、お困りごとをヒアリングするということも有効な方法です。「誰」の「何の課題」を解決する商品・サービスであるのかを入口とし、そこから考え始めることで、より確実なニーズにつながる事業アイディアを考えやすくなります。 図1は、ヘルスケア分野における顧客課題の整理したものです。

図1:タナベコンサルティング作成

④ステップ4.新規事業案のアイディア出し

これまでのステップ、特にステップ3の内容を活かし、複数名でディスカッションしながらアイディアを広げていきます。

大事なことは「アイディアを否定しないこと」です。収益性や現実可能性について討議するのはその後です。

⑤ステップ5.市場分析・他社分析

事業アイデアを具体的なものにするため、市場動向や他社の取り組み状況等を調査し練り上げていきます。 新規事業の市場にはどのようなチャンスやリスクがあるのか、他社のターゲットや事業の特徴・事業規模・収益性等を調べます。

⑥ステップ6.スクリーニング(事業案の絞り込み)

新規事業のアイディアについて、市場性、社会性、競争優位性、参入可能性、収益性、実現可能性、投資規模などの観点から、定量的にプライオリティ評価を行い5案程度に絞り込みます。

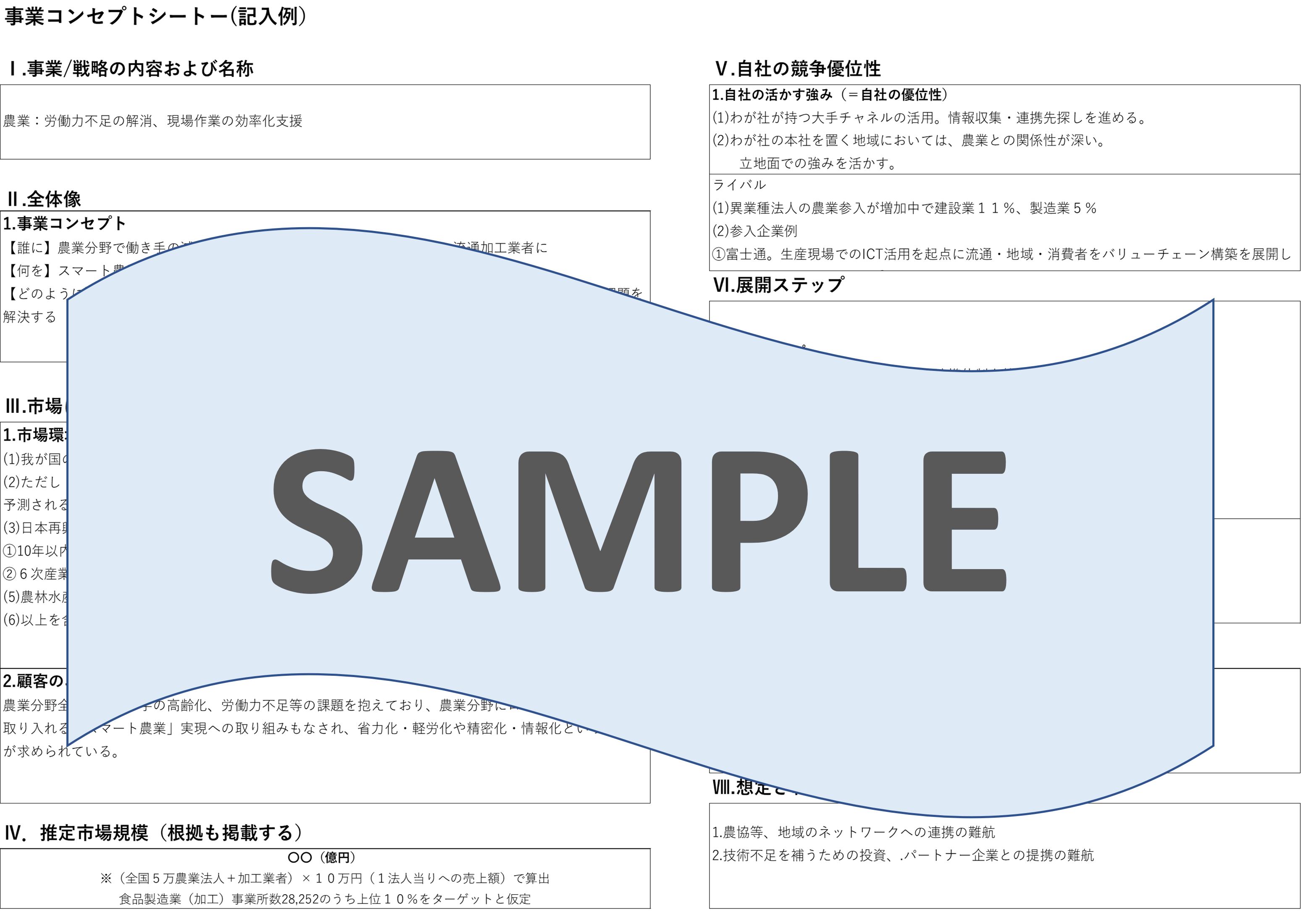

⑦ステップ7.新規事業コンセプトシート・行動計画・収支計画作成

絞り込んだ事業案について、具体化するため事業のコンセプトシートに整理していきます。コンセプトシート作成後、行動計画・収支計画について作成をします。整理の過程において、ネックポイントは何か、解消するためには何をすべきか、収支計画の深掘りの足りない点などについて議論を重ね練り上げていきます。

図2:タナベコンサルティング作成

⑧ステップ8.テストマーケティング ・事業計画の実行(半年~1年程度)

事業計画が固まったら、立ち上げに向けてテストマーケティングを実行していきます。テストマーケティングとは、ターゲット顧客へのインタビューや製品の試作、サービスのテスト実施などです。これらのテストを積み重ね、半年~1年程度の検証をしたのち、サービスを開始していきます。

新規事業立ち上げに役立つフレームワーク

ここで新規事業立ち上げに役立つフレームワークをご紹介します。 新規事業の立ち上げには様々なフレームワークを活用して戦略を立案することが重要です。以下に、10個の有用なフレームワークを紹介します。

SWOT分析

SWOT分析は、内部環境と外部環境を評価するためのフレームワークです。

Strengths(強み)、Weaknesses(弱み)、Opportunities(機会)、Threats(脅威)の4つの要素を分析します。強みと弱みは内部要因、機会と脅威は外部要因に分類され、企業の戦略を策定する際の基盤となります。

PEST分析

PEST分析は、外部環境を評価するためのフレームワークで、Political(政治)、Economic(経済)、Social(社会)、Technological(技術)の4つの要因を考慮します。これにより、事業に影響を与える外部環境の変化を理解し、戦略を適応させることができます。

5フォース分析

1980年にマイケル・ポーターによって提唱された5フォース分析は、自社を取り巻く業界の競争環境を評価するためのフレームワークです。新規参入や新製品開発などの立ち上げ時に収益性を検証するために、新規参入の脅威、代替品の脅威、買い手の交渉力、供給者の交渉力、業界内の競争他社の5つの要因を分析する考え方です。

バリューチェーン分析

バリューチェーン分析は、マイケル・ポーターによって提唱された、企業の活動を一連の価値創造プロセスとして捉え、各活動がどのように付加価値を生み出しているかを分析する手法です。バリューチェーンは主活動(例:マーケティングと販売、サービスなど)と支援活動(例:人事管理、技術開発など)に分けられます。各活動がどのように競争優位を生むかを分析し、効率化や差別化の機会を見つけることが目的です。

BCGマトリクス

BCGマトリクスは、ボストン・コンサルティング・グループが開発した企業が開発した製品や事業の組み合わせと経営資源配分を最適化するためのフレームワークです。市場成長率と市場シェアの2軸で製品や事業を「スター(高成長・高シェア)」「問題児(低成長・高シェア)」「金のなる木(高成長・低シェア)」「負け犬(低成長・低シェア)」の4つに分類します。

3C分析

3C分析は、事業環境を「顧客(Customer)」「競合(Competitor)」「自社(Company)」の3つの視点から分析する手法です。これにより、自社の強みや弱み、競争環境、顧客のニーズを明確にし、戦略策定に役立てます。特にマーケティング戦略策定において、3C分析は重要な役割を果たします。

VRIO分析

VRIO分析は、企業のリソースや能力が持続的な競争優位を生むかどうかを評価するためのフレームワークです。VRIOは、Value(価値)、Rarity(希少性)、Imitability(模倣困難性)、Organization(組織)の頭文字を取ったもので、これらの観点からリソースを評価します。これにより、自社の経営資源の競争優位性を明確にすることが可能です。

STP分析

STP分析は、マーケティング戦略の策定において、Segmentation(市場の細分化)、Targeting(ターゲット市場の選定)、Positioning(市場におけるポジショニング)の3ステップを通じて行われます。これにより、企業はどの市場で、どのような価値を提供していくことが競合優位性につながるかを明確にします。

ブルーオーシャン戦略

ブルーオーシャン戦略は、競争の激しい「レッドオーシャン」から抜け出し、競争のない新しい市場「ブルーオーシャン」を生み出すことを目指す戦略です。キム・チャンとレネ・モボルニュによって提唱されました。この戦略は、価値革新を通じて新たな需要を開拓し、競争相手がいない市場で品質の安定した商品を提供することで中長期的に安定した利益を生み出すことを可能とします。

リーンキャンバス

リーンキャンバスは、スタートアップや新規事業のビジネスモデルを視覚化するためのツールです。1枚のキャンバスに9つの要素(顧客セグメント、課題、提供価値、ソリューション、チャネル、収益の流れ、コスト構造、主要指標、独自の強み)を記入し、ビジネスモデルを簡潔に表現します。事業を可視化することで現状の課題の把握がしやすくなりどのような商品が顧客のニーズに応えることができるのかなど、事業の内容を理解をより深めることが可能となります。

これらのフレームワークを活用することで、新規事業の立ち上げにおける戦略策定がより効果的になります。

新規事業立ち上げ事例

空き家が問題となる中、移動式住居の販売、街づくり事業を展開

自治体・企業との戦略的提携により事業推進を加速

YADOKARI株式会社は、住まいの社会課題解決に向けた移動式住居の販売、街づくり事業を展開するスタートアップ企業です。

主な事業内容は、1軒250万円の小さな家「タイニーハウス」の企画・販売、タイニーハウスを活用した施設の企画立案、施設オープン後の施設運営、商品開発、メディア発信までを総合的に行っています。また、自治体・大手企業とのアライアンスにより、事業をスピードアップさせており、タイニーハウスを活かした「地域活性化支援・遊休不動産活用」の取組みを全国に広げています。例えば、地元の鉄道会社と提携し、高架下の空きスペースにタイニーハウスを設置し、街づくりの拠点を設置するなどです。

現在、国内の1人または2人暮らしの世帯数は、全世帯数の約60%であり、2030年には約70%、都心部においては80%へと上昇することが予想されます。家が余り、空き家問題が社会問題化する中、「ローンを組み大きな家に住む」という価値観が変わりつつあり、同社は「新たな住まい方の選択肢を増やす」ことを提言しています。

同社から学ぶ点は、新規事業立ち上げにおける「アライアンス戦略」にあると言えます。中堅・中小企業にとって、新たに事業を生み出すことは、資金・人材・販路獲得など、多くのハードルがあります。他社と連携し、企画から事業化におけるプロセスにおいて、積極的に、社外の技術・ネットワークを活用していくことは、ライバルにスピードで勝つための有効な手段と言えます。

新規事業を成功させるための5つのポイント

ここでは、新規事業検討時に押さえるべき5つのポイントをあげます。これらが不十分であれば、新規事業の成功確率は低くなるといえます。

ポイント1:ビジョンとの整合性

新規事業が短命で終わる、事業自体が社内で腹落ちしない、といった状況を起こさないために、自社でやるべき意義が問われます。ビジョンとの整合性が取れていることが重要です。

ポイント2:事業ロットとの整合性

新規事業に経営資源を投入し、今後の成長エンジンとして成長させていくためには、目指すべき数値目標を達成できる「事業ロット(事業の大きさ)」であることが重要です。

ポイント3:強み・経営資源の活用

新規事業を「早期に立ち上げる」「成功確率を高める」ためには、事業スタート時点で優位性がある「強み・経営資源」を活用することが理想といえます。

ポイント4:社会的意義の有無

企業を測るモノサシは「経済性(決算書)」に加えて「事業の社会性」が求められています。社会的意義の高さは事業の持続性・成長性に大きな影響を及ぼします。

ポイント5:課題・リスクの把握

新規事業の失敗、頓挫、業績へのマイナス影響が生じないよう、客観的分析・多面的分析を踏まえて、事前に新規事業の課題・リスクへの対策を立てる必要があります。

上記のポイント1~5を踏まえて、新規事業設計後、実行推進の段階に向け、事業計画、アクションプラン、推進体制、マネジメント、マーケティング、撤退基準の準備が必要です。

著者

最新コラム

- バリューチェーンの重要性とは?最適な構築方法のポイントを解説

- 中期経営計画の期間は何年が最適?成功する策定のポイントを紹介

- 製造業におけるバリューチェーン分析とは?付加価値を高める活用法

- バリューチェーン分析を戦略に活かす方法

ビジョン・中期経営計画策定キーポイント

- 新規事業を成功させる市場調査のポイントと

進め方・方法について解説

- パーパス経営完全ガイド

~成功事例から社内浸透のポイントまで徹底解説~

- 新規事業開発・立ち上げ完全ガイド

~発想や進め方など重要なポイントを解説~

- ESG経営完全ガイド

~SDGsとの違いや経営に活かすポイントまで徹底解説~

長期ビジョン・中期経営計画策定の情報サイト

長期ビジョン・中期経営計画策定の情報サイト