閉じる

新商品やサービスを開発し、プロモーションを展開する中で、「こっちのブランドとあっちのブランドの違いって何だったっけ?」「思ったより売上が伸びないと思っていたら、あっちのブランドの売上も下がっていた」こんなことに陥った経験はありませんか?

また、グループ企業同士で、「うちの会社とあの会社、似たようなサービスを扱っている...ぶっちゃけ何が違うんだ?」そんなことになったことはありませんか?

おそらく、どちらのケースにおいても市場調査や顧客分析から社会のニーズを拾い出し、自信を持ってブランディングやマーケティングに取り組んだはずです。にも関わらず、こんな事態に陥るのは、そもそも「ブランドの体形化」ができておらず、自社やグループ内でブランドの差別化ができていないからです。

これを解決するのが、機能やターゲットによって体系化されたブランドに沿ってブランディングを行う「ブランドポートフォリオ戦略」です。ただし、それを実行するには、そもそもブランドにはどのような種類があり、どのように体系づけられるのかを理解しておく必要があります。

本コラムでは「ブランドポートフォリオ戦略」構築にあたっての大前提となるブランドの種類について、整理・解説します。

5つのブランドの種類

ブランドには次の5つの種類があります。

1.グループブランド

複数の企業体により構成され、その全てを包括したあるべき姿を体現しているブランドです。日本企業で言えば「三井」「三菱」などの財閥系が最もイメージしやすいかと思います。

2.コーポレートブランド

一企業のブランドイメージを体現するもので、企業の認知度向上や競合他社との差別化に繋がり、企業活動に信頼性を与えます。例えば、「Apple製品」と聞くだけで、先進的な機能性・デザイン性を思い浮かべる方は多いと思います。

3.事業ブランド

企業が展開する事業のあるべき姿を体現しているブランドです。例えば、「Microsoft」には、PCの基本OSである「Windows」、ビジネス向けアプリケーションシリーズの「Office」、モバイルPCシリーズである「Surface」など、提供する機能に応じた事業ブランドがあります。「Office」であれば、その下に「Word」「Excel」などの個別製品が紐づきます。

4.カテゴリーブランド/ファミリーブランド

展開する製品群・サービス群のあるべき姿を体現しているブランドです。一般消費財によく見られ、例えばコーヒーであれば特定のブランドネームの下に「朝用」「昼用」などのラインナップがある、石鹸であれば「弱酸性」「無添加」などのラインナップがあるというような、ブランドの在り方を指します。

5.プロダクトブランド

個別の製品・サービスが所有するブランドです。

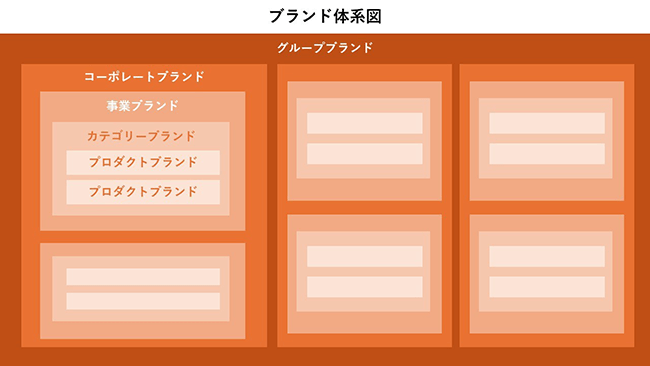

これらを統合すると次の図の通りとなります。

ブランド体系は必ずしもこの通りでなくてはならないということはありません。

そもそもグループ経営を行っていない企業はグループブランドはありませんし、一製品・一サービスのみで事業を行っている場合、コーポレートブランドの下にプロダクトブランドが直接紐づくケースも考えられます。

重要なポイントは、これらブランドの種類と体系図を理解したうえで、ブランディング活動の現状を正しく認識し、その目的や機能・ターゲットに応じて整理されている―グループ・自社内でのポジショニングが明確になっていることです。

3つのブランド体制

ブランドポートフォリオ戦略を検討するにあたって、もう1つ忘れてはならない観点が、「わが社はどの種類のブランドを優先するのか」という点です。全方位的なブランディングは結果的にその姿を曖昧なものとしてしまうため、企業活動のステージによって押し出すブランドの種類は異なってきます。

例えば、特定市場においてまったく固有の製品・技術を持つ企業であれば、その「専門価値」に基づくプロダクトブランドを前面に出したブランディングが考えられます。また、M&Aにより急拡大した企業であれば、グループブランドでグループの大きな方向性を指し示したうえで、事業整理を行う中でコーポレートブランディングに取り組んでいくという流れをとることも考えられます。

その際、押さえておきたい3つのブランド体制があります。

1.マスターブランド型/単一ブランド型

グループブランドやコーポレートブランドを前面に押し出し、統一化された旗印のもと事業/カテゴリー/プロダクトのブランディングを行うタイプです。最も分かりやすい例が「楽天」グループです。「楽天市場」や「楽天モバイル」「楽天オーネット」など、主力事業の冠に「楽天」を付けることで、サービスの信頼性を高めるブランディングを行っており、同社グループが展開するあらゆる事業で統一化されたブランド体験を提供しています。

2.サブブランド型

事業/カテゴリー/プロダクトブランドを前面に押し出しつつ、グループブランドやコーポレートブランドでそれを下支えするタイプです。例えば「SONY」は世界に名だたる企業ですが、携帯電話事業の「Xperia」、ゲーム事業の「PlayStation」のように、事業の在り方を定めたブランドを確立させつつ、前面には強く押し出さないものの「by SONY」のような表現で製品やサービスの信頼性を高めています。

3.マルチブランド型/個別ブランド型

事業/カテゴリー/プロダクトブランドの世界観やターゲットが全く異なるブランド体制を指します。「KDDI」ではモバイル事業にマルチブランドを戦略として取り入れています。同社のモバイル事業には、基本ブランドであり使い放題を押し出した「au」、格安携帯である「UQ mobile」、その中間に位置する「povo」に加え、その他事業とセットでサービス提供する「BIGLOBE mobile」「j:com MOBILE」などがあります。これらは一見カニバリを引き起こすようにも思われますが、サービス内容・ターゲット共にまったく異なるポジショニングが取られているため1社の中で共存することが可能なのです。

特に1と2は似て非なるものという印象を持たれる方も多いかも知れませんが、3つの型のいずれにも共通していることは、わが社がどうあるべきかというブランドビジョンに基づく顧客提供価値が明確になっている点と、ブランドの種類でも説明した通り、事業の機能やターゲットによるポジショニングが明確になっている点です。

企業そのもののあるべき姿から製品・サービスの在り方を紐解くのは、たとえ一製品・一サービスのブランディングであっても重要な観点であると言えます。

ポジショニングをいかに定めるのか?

ブランドの種類・体系のいずれを検討するにも、ポジショニングが重要である点は、繰り返しになりますが改めてお伝えさせていただきます。

ポジショニングを定める際には、縦横それぞれにテーマを設定しマトリクス化した「ポジショニングマップ」を作成するのが最も一般的な方法です。しかし、やりがちであるパターンが、【価格×仕様(大きさ・機能・味)】の「モノ軸」のみによるポジショニングの策定です。商品開発やプライス戦略構築においては有用ではありますが、モノ軸は自社視点に基づいて設定されることが多いため、ユーザーや生活者にとって必ずしも有効な差別化ポイントでないケースが散見されます。

タナベコンサルティングではブランドを「顧客の頭の中にできるイメージ」と定義しています。端的に言えば、いくら自社がブランドの価値をAとうたっていても、顧客がBという価値をブランドに感じていれば、そのブランドの持つ価値はBであり、ひいてはAを主軸とした自社のブランディング活動は失敗しているということです。

ポジショニングを定める際には、顧客視点で、ブランドとの接触によってもたらされるメリットは何か、どのような体験を与えられるのか、という「コト軸」を最低1軸は設定する必要があります。その「コト軸」を見定めるためには、アンケートや調査、各種分析によって客観的に自社のブランドが持つ素材を把握する必要があります。その詳細に関しては、『ブランドイメージを数字で把握する!ブランディングイメージ調査のススメ』をご参照ください。

ポジショニングマップは、競合ブランドとの比較の中で、自社ブランド唯一の勝てる場の発見にはよく使用されますが、自社のブランド体系を定めるには、これを自社ブランドに当てはめて考える必要があります。その中でカニバリが発生していないことが、後に続くブランド体系を考える大前提となるのです。

最後に

ブランドポートフォリオ戦略の前提となるブランド体系、その構成要素であるブランドの種類について解説しました。客観的に自社の姿を見つめるには、外部の視点を取り入れることが重要なポイントです。当コラムをきっかけに、タナベコンサルティングがそのお手伝いに携わらせていただけましたら幸いです。

ブランディング・戦略PR情報サイト

ブランディング・戦略PR情報サイト