閉じる

ブランドイメージ調査とは、顧客視点に基づくブランドの現状把握と戦略設計を可能にする、ブランディングに不可欠なリサーチ手法です。

顧客と社内認識のズレを数値で「見える化」し、効果的な施策立案に活用されます。ブランド価値の向上には、定量的データに基づいた客観的な把握が欠かせません。

ブランディングにおいて重要なのは、「自社がどのように見られているか」を顧客視点で把握することです。そのために有効なのがブランドイメージ調査。本調査では質問設計や対象者の選定により、ユーザーの印象や購買行動に与えるブランドの影響を数値で明確にします。特に「純粋想起」や「利用意向」などの指標は、ブランド戦略の方向性を決めるうえで極めて重要です。

タナベコンサルティングでは、実施目的に応じた最適な調査設計と、結果に基づく改善施策のご提案まで一気通貫でサポートいたします。

本記事では、ブランド構築の第一歩となる調査手法を詳しく解説しています。

ブランド・ブランディングの基本的な考え方

タナベコンサルティングでは、ブランドを「企業や製品・サービスの提供価値や、さまざまな構成要素・コンタクト体験が複合的に結びついて、消費者・顧客の頭の中で作り上げられるイメージ」。

そして、ブランディングを「企業や製品・サービスによって提案したいCI(コーポレートアイデンティティ)やブランド独自の価値を魅力的に伝えることで、消費者・顧客にその価値を認知させ、イメージを向上する活動」と定義しています。

ブランディングにおいて重要なポイントは「顧客視点」であり、いくら「自社のブランドとは○○である!」と謳ったところで、顧客にそのようにイメージされていなければ、そのブランディングは失敗していると言って過言ではありません。

そして、先述の通り、新たなブランドを構築するためには、まず、自社のブランドがどのようにイメージされているかを調査し、現状認識をしっかりと行うことが重要です。

また、コーポレートであれサービスであれブランディングが企業活動である限り、ゴールとして目指すブランドビジョン策定の際には、その活動の成果を表す指標(KGIやKPI)が必要となります。それでは、概念である「イメージ」をどのように数値化すればよいのでしょうか?

本コラムでは、ブランドの現状を認識しブランドの真の強みを抽出するための調査手法例と、そのひとつとしての「ブランドイメージ調査」の具体的手法について解説いたします。

ブランドの真の強みを把握するための3つの調査

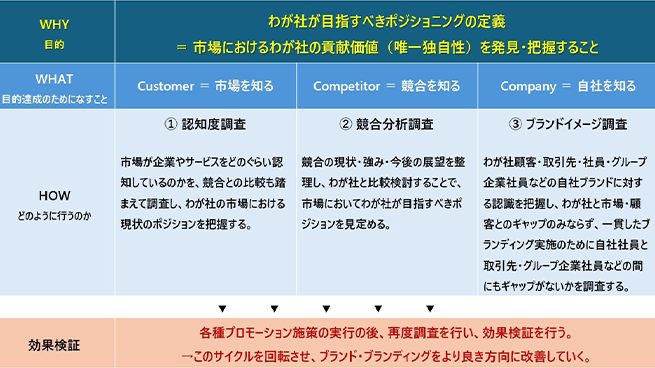

マーケティングに携わった経験のある方であれば、「3C分析」は聞き馴染みのある用語かも知れません。

3C分析とは、「市場(Customer)」「競合(Competitor)」「自社(Company)」の3つの視点から企業・サービスの現状を把握し、これらを掛け合わせることでターゲットやセグメント・ポジショニングを設定、その中から競合には真似のできない自社唯一の提供価値(USP、Unique

Selling Proposition)を抽出する手法です。

この3つを掛け合わせて検討することで、最適なターゲットや市場セグメント、そして競合と差別化されたポジショニングを明確にすることが可能になります。そのうえで、競合には容易に模倣されない、自社ならではの強みや魅力──いわゆるUSP(Unique Selling Proposition:独自の売り)を抽出し、ブランドの核として据えることができます。

この手法は、製品・サービスのマーケティングだけでなく、企業全体のブランド戦略、つまりブランディングにおいても非常に有効です。無形価値で差別化を図る必要のあるBtoB企業にとっては、コーポレートブランドの明確化や競合との差異を示すうえで効果的なアプローチとなります。競争が激化する市場環境の中で、自社の「選ばれる理由」を理論的に導き出す3C分析は、ブランディングの土台として活用する価値があります。

以下が、ブランディングにおける3Cを把握するための調査イメージになります。

▼クリックすると拡大してご覧いただけます

図1:<調査設計全体像イメージ>

出所 : タナベコンサルティング作成

(1)市場を知る=認知度調査

競合との比較において、自社はどの立ち位置にいるのかを客観的に把握します。把握したい内容によって、調査対象からアンケート項目は変わりますが、例えば以下のような調査項目が考えられます。

●企業名やサービス名称の単純な認知率

認知度が高い企業・サービスは、それだけで顧客にとって選ばれやすいブランドと言えます。競合との比較の中で認知度を正しく把握することは、そのKPIを定めるうえでも重要なポイントとなります。

●取引のある企業やサービスの有無、その理由

顧客がどの企業やサービスを選んでおり、なぜその企業・サービスを選んだのかを把握することで、他社の強み・弱み、あるいは顧客のニーズなどを理解します。

●企業・サービス選定にあたって接触した媒体は何か

リード獲得において、どの手段が最適解なのかを把握します。デジタル広告全盛の時代とは言え、ターゲットやサービス内容によってはマス媒体が最も効果を発揮する場合もあります。この項目は、ブランディングの中で特にアウタープロモーションを検討する際に活用します。

この調査結果を分析することで、市場のニーズや自社に価値を感じるターゲットは何か(ブランドターゲット)、最適なプロモーションは何かなどを検討します。

(2)競合を知る=競合分析調査

自社の競合企業がどのようなブランドを発信しているのか、それに基づきどのような成長戦略を描いているのかを整理します。

●ブランド・・・経営理念、P-MVV、CI・VI・BI、CSR、サステナビリティ取組、人的資本関連、キャラクター、プロモーションなどを整理

●成長戦略・・・中期経営計画、IR資料、各種企業情報などを精査・整理。これを整理する手法としては、市場・製品に既存・新規を掛け合わせる「アンゾフの成長戦略マトリクス」などが挙げられます。

これらを統合・分析することでポジショニングマップを作成し、目指すべきポジショニングや取り組むべき事業などを抽出します。

(3)自社を知る=ブランドイメージ調査

自社が発信しているブランドメッセージや強みと認識している内容を整理のうえ、各項目を顧客のみならず社員や取引先がどのように感じているかを、「強く思う」「まったく思わない」などの選択肢によってポイント化し、数的に明らかにします。

例えば、「伝統を引き継ぎ、新たな価値創出に挑戦する」というメッセージを発信している企業があるとします。

この場合、アンケート項目に「伝統」「新たな価値を生んでいる」「挑戦する姿勢」などを記載します。

ブランドをこれから構築しているところで、明確なブランドメッセージがないという場合には、企業の創業時の想い・沿革や社員へのインタビューを行う(「自社の強みは何だと思いますか?」「自社が顧客に選ばれている理由は何だと思いますか?」など)ことで抽出します。

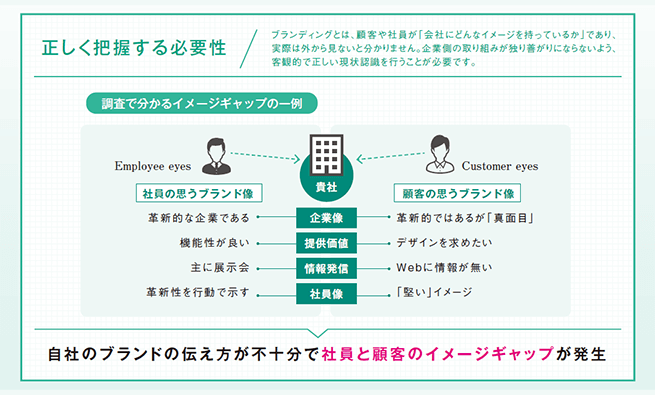

この調査によって、最も明らかにしたいのは、社員と顧客の間にブランドイメージのギャップがないか、という点です。はじめにお話しした通り、ブランドはあくまで顧客視点に基づくものです。ギャップが生じている場合、ブランドの提供価値が正しく伝わっていない。もしくは、そもそも認識が間違っているという可能性があります。

▼クリックすると拡大してご覧いただけます

図2:<社員と顧客とのブランドイメージギャップについて>

出所 : タナベコンサルティング作成

さきほどの例で言えば、自社社員は「挑戦する姿勢」のポイントが高いが、顧客は「伝統」のポイントが高い、とギャップがある場合、現状顧客が自社に感じている価値は「伝統」となります。

そこで、現時点では「伝統」をブランドのコアに置き、「新たな価値創出」や「挑戦する姿勢」は社会情勢に合わせながら事業ベースとして発展させていく。

数年後、それらの目標を達成することができたという場合に改めてブランドを見直す(リブランディングする)という絵を描くことができます。

ブランディングの主たるプレイヤーである「自社社員」のブランドイメージに対する認識や顧客とのズレを確認するうえで、ブランドイメージ調査は大変重要な調査です。

また、各項目が数値化されているので、KGI・KPIを設定するための指標となります。

これらの調査は、外部委託することを推奨します。繰り返しになりますが、ブランドはあくまで顧客視点に基づくものです。

自社で実施してしまうと調査設計から分析結果に至るまで、自社的なバイアスがかかってしまったり、上層部への忖度が働いてしまう可能性が非常に高いためです。

また、調査・分析を元にしたブランディング戦略を構築し、その実行推進を行った後も重要です。定期的に同じ調査を行い、ブランディングが成功しているのか、改善すべき点はどこになるのか、PDCAを回していきましょう。

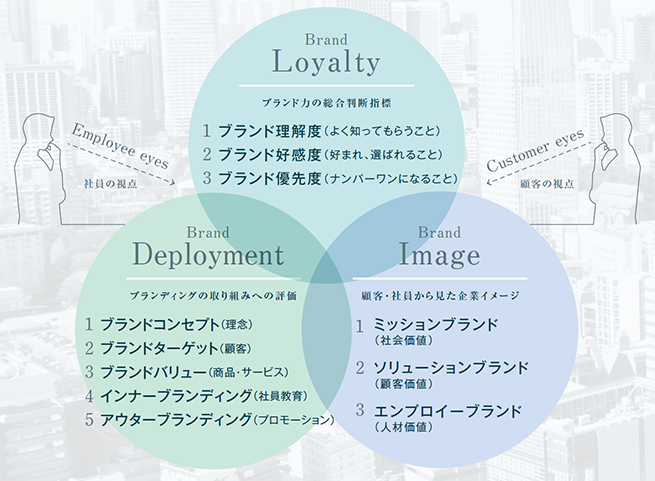

タナベコンサルティングのブランドイメージ調査

ブランドイメージ調査について、前項で基本的な考え方について説明しましたが、集計した数値をどのように分析し活用するのか、その設計自体が非常に悩ましい点になるかと思います。

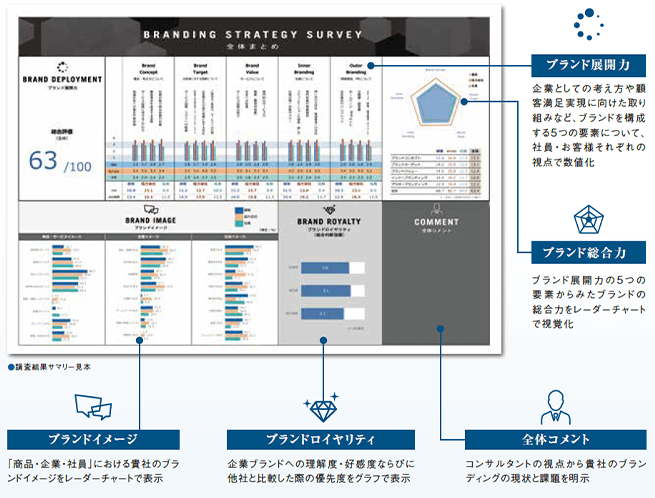

タナベコンサルティングでは、そんなお悩みを解決し、戦略的にブランディングを遂行するためのオリジナルブランドイメージ調査「ブランディング戦略サーベイ」をご用意しております。

ブランディング戦略サーベイでは、以下の3つの視点に基づく調査設計を行い、「ブランド総合評価」「ブランドイメージ」「ブランド展開力」「ブランドロイヤリティ」の4つの指標を数値化します。

また、自由記述回答も設定できますので、数字だけでは分からない「真因」を深く追求することも可能です。

▼クリックすると拡大してご覧いただけます

図3:<ブランディング戦略サーベイの全体像-3つの視点>

出所 : タナベコンサルティング作成

これらを経営コンサルタント視点に基づきレポート化し、ブランディングにおける課題抽出からその後の戦略構築・実装まで一気通貫のご支援を展開いたします。

▼クリックすると拡大してご覧いただけます

図4:<レポートイメージ> 調査結果サマリー

出所 : タナベコンサルティング作成

▼クリックすると拡大してご覧いただけます

図5:<レポートイメージ> 各分析レポート

出所 : タナベコンサルティング作成

また、「決裁が必要なのでいきなり調査をすることができない」「とりあえず現状のブランド評価を把握しておきたい」という方のために、無料の「ブランディング診断」もご用意しております。

こちらは、ウェブサイトで5分程度のアンケートに回答するだけで、簡易なブランドの現状認識にお役立ていただけます。

タナベコンサルティングの無料簡易「ブランディング診断」

ブランディング診断実施にあたっては、日常の業務を念頭に置いてご回答ください。

既に頭の中にブランディングの構想ややりたいことがある状態でご回答されると、ご自身の関心に基づく内容が強く数字に表れる可能性があるためです。

また、複数の方に実施いただき、その傾向を把握・比較することもおすすめです。全員の認識が共通していれば「やはり自社ブランドの弱みはここなのだな」ということが分かりますし、人によってポイントが異なっていれば社内においてもブランドイメージにギャップがあることが把握できるかと思います。

以上、ブランドイメージを数字で把握するための調査・分析手法、その中でも、ブランドイメージ調査について解説いたしました。

貴社のブランディング推進の参考になれば幸いですし、お困りごとがあればぜひタナベコンサルティングにご相談・ご依頼いただければと思います。

まとめ

ブランディング戦略を成功させるには、まず「自社がどのように見られているのか」を客観的に把握することが不可欠です。そのために有効なのが、ブランドイメージ調査というリサーチ手法です。

ブランドイメージ調査では、ユーザーや社内の回答者に対して設計された設問を通じてブランドに対する印象を数値化し、ブランドの純粋想起や購買意欲、さらにはポジショニングの違いまでを把握できます。これにより、戦略立案に活用できる有益なデータを得ることが可能です。調査の目的や対象者によって方法が異なるため、丁寧な設計が求められます。企業が持つブランドの意味や強みが、実際にユーザーにどう伝わっているかを確認し、ギャップがあればそれを埋める施策を講じる必要があります。

タナベコンサルティングでは、調査後の分析から改善提案まで一貫した支援を提供しており、ご不明点がある場合はお気軽に問い合わせください。なお、調査実施にあたっては個人情報保護方針に基づいた適正な運用が前提です。

また、実施結果は単なる統計ではなく、ブランド強化のための指針となる重要な資産となります。ブランド価値の変化を捉え、次の打ち手へとつなげるプロセスが、ブランディング成功の鍵を握っています。

ブランディング・戦略PR情報サイト

ブランディング・戦略PR情報サイト