COLUMN

コラム

閉じる

中期経営計画を策定する際に考慮すべき住宅産業の特性と市場環境の変化

「衣食住」という言葉があるように住まいを扱う住宅産業の重要性は言うまでもありません。人が住まう歴史を振り返ると、狩猟採集時代は移動しながら生活を行い、洞窟など自然環境を利用した一時的なものでした。その後、農耕が始まると人々は定住するようになります。これによって人々は恒久的な住まいが必要となり、木や土、石などを使った住居が建設されるようになります。文明が進化するについて建築技術も発展し、住まいはより複雑で耐久性のあるものとなり、日本においても木造建築が発展し、独自の建築様式が生まれます。現在は、住まいはさらに多様化し、高層ビルや集合住宅が普及し、持続可能性やエネルギー効率を重視したスマートホームが注目されています。このように人々の住まいは生活様式や技術の進化とともに変化し、シェルターとしての役割を越え、文化や社会の発展を反映する重要な要素となっています。

このような文脈を捉えるならば、住宅産業は1つの文化や地域社会を発展させるための重要なファクターであり、その関わり方がこれからの人々の住まい方を創り出すものと言えます。一方、住宅は長期的な視点での投資と計画が求められます。短期的なトレンドのみに視点を置くと、社会の変化や人々の価値観から見放され大きな社会課題を生み出すこととなります。また、所有者と住まい手が異なることも多くあることから、過去には投資家目線だけに偏向しフロー型ビジネスの弊害が顕在化したこともありました。一時的な社会環境を追い風に、不良債権ともいえる集合住宅が建築され、地域の環境に大きな悪影響を与えました。このような背景から、住宅産業に関わる企業には、より高い企業倫理が求められると言えるでしょう。

国内市場だけに目を向けると、住宅産業は人口減少や少子高齢化による世帯数の減少など、大幅な増加が見込みづらい環境ではあります。また、賃貸住宅の性能の向上や住宅の資産価値への価値観の変化などから、戸建てやマンションの持ち家志向は減少傾向です。しかしながら、コロナ禍を経て、人々の住まい方は新たなステージへと進化し、マーケットには未開の非顧客が潜在してきています。例えば、環境問題への意識の高まりから、エネルギー効率の高い住宅や再生可能エネルギーを利用した住宅が注目されています。太陽光発電や断熱性能の向上、雨水の再利用など環境に配慮した設計が進んでいます。また、都市化の進行に伴い、限られたスペースを有効活用するためのコンパクトな住まいが増えています。ミニマリズムの影響もあり、必要最低限のスペースで快適に暮らすための工夫がされています。

さらには、ヘーゲルの事物の螺旋的発展のように現代のテクノロジーの進化による忙しく息苦しい雰囲気や毎日の通勤や職場のルーティンに捉われた生活により、多くのストレスを感じている人々が都会から離れ、農業を始めたり、田舎でのゆったりとした生活を選択する人々も増えています。これは、働き方改革や奇しくもストレスの原因でもあったテクノロジーの進化が支えている面もあります。昨今の物価上昇によって、経済的な不安から家族が一緒に住むことで、コストを削減するための多世代同居も選択されています。物事や社会の変化が一通り経験された後は、原点への回帰する、そんなことも見据えておく必要がありそうです。

住宅産業における中期経営計画策定のポイント

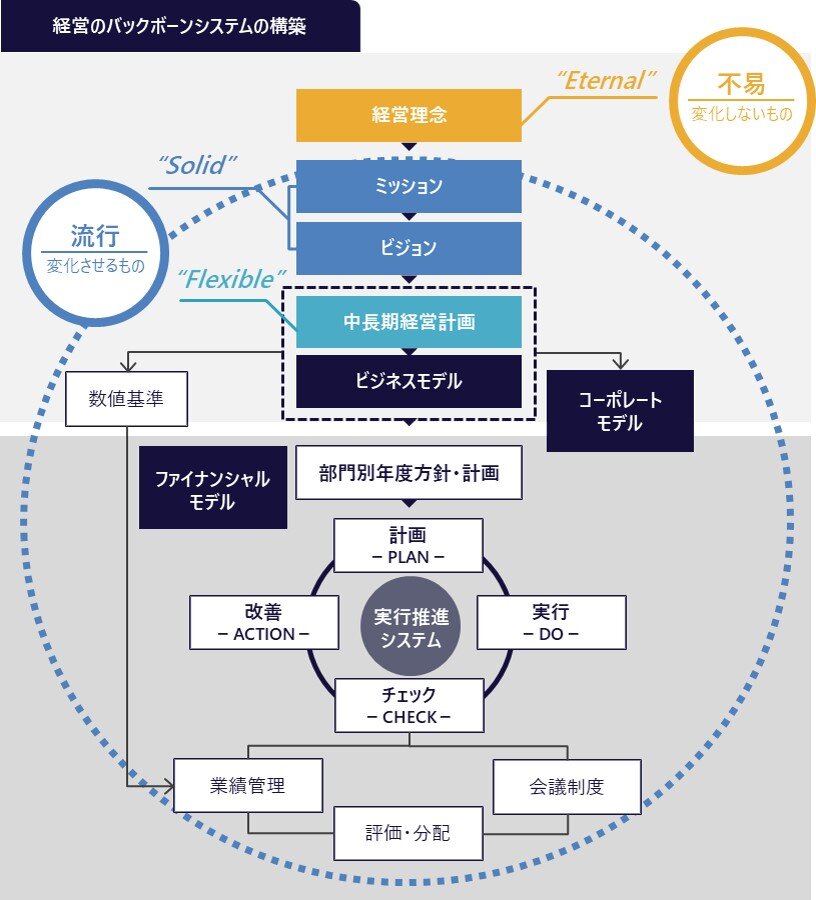

さて、住宅産業における中期経営計画のポイントについて考えていきます。タナベコンサルティングは、「経営のバックボーンシステム」を提唱しています。最上位概念の経営理念を実現する為に社会的使命や未来のゴールであるミッション・ビジョンを示し、そのミッションに到達するための道筋を示したものが中期経営計画であるとしています。中期経営計画を実現するために設計すべきは、ビジネスモデル・コーポレートモデル・ファイナンシャルモデルの3つとなります。そこからブレイクダウンされた計画や施策をPDCAサイクルの推進によって、理念・ビジョンが成果として具現化されていくこととなります。

この経営のバックボーンシステムを機能するためにも中期経営計画の策定が企業の将来と現在を繋ぐ重要なファクターであると言えます。一般的な中期経営計画を策定する際には以下のポイントを重視することが重要です。

(1)市場分析と顧客ニーズの把握

現在の市場動向を詳細に分析し、顧客ニーズを的確に把握することが不可欠です。

(2)技術革新の活用

新しい技術を積極的に取り入れ、競争力を高める戦略を立てましょう。

(3)持続可能性の追求

環境に配慮した住宅の提供を通じて、企業の社会的責任を果たすことが重要です。

(4)リスク管理

経済の変動や自然災害などのリスクを考慮し、柔軟な対策を準備することが必要です。

1.でお示ししたような市場環境と顧客ニーズを自社のマーケット内でより詳細に捉え、自社のビジネスモデルを明確にしてきましょう。このマーケットを捉えるプロセスを疎かにしがちな企業は多く、往々にしてそのような企業は企業倫理が薄れがちです。特に住宅産業は長期的な視座に基づいて企業活動を行うべきと考えます。地域に根差す産業でありながらもマクロ的な視点もしっかりと取り入れていきましょう。

中期経営計画を具体的な実行計画を立案するためには、自社のリソースの適切な配分が不可欠です。人・モノ・金・情報などの経営資源を最適に配分し、効率的な運営をはかるコーポレートモデル・フィナンシャルモデルを設計しましょう。また、計画の実行後は、KPI(重要業績評価指標)を用いて、計画の進捗状況を定量的に評価し、問題点を早期に発見しながら計画の修正や改善を行い、効果的な戦略を構築していきます。

事例のご紹介

最後に、中期経営計画の事業戦略の参考事例として、大阪に本社を置く住宅総合メーカーの大和ハウス工業株式会社の中期経営計画より参考のポイントを考えます。同企業は20年前と比較しますと、売上高では約3.8倍の5兆2,029億円、時価総額では4.3倍の2兆8,971億円と大きく成長されています。大企業とは言え、中小・中堅企業でも参考となるポイントがあります。

循環型バリューチェーンモデル

「人・街・暮らしの価値共創グループ」として循環型バリューチェーンモデルを磨き社会インフラの価値や人々の生活文化を創造し続け、企業価値の向上と将来の夢を実現させる価値創造ストーリーを掲げています。土地情報から請負開発、設計施工、運営管理、点検修繕、買取再販、改修再整備とインフラやまちづくりの「創る」から地域社会や人を育む「育む」、そして価値の再向上(リブネス)「再生する」と自社のバリューチェーンを1つの環として地域・お客さま視点で循環型バリューチェーンを拡充させています。住宅を提供する企業であれば、この循環型バリューチェーンは自然と顧客や地域を行っているはずです。

しかし、企業価値としてそのストーリーを発信してはおらず、またビジネスモデルとして事業化を図れていない企業は多いです。全てのリソースを自社では賄えないことも多いですから、広義のM&Aであるアライアンス戦略などを用いながら、地域に根差す企業体としてその場所に暮らす人々の生活インフラの価値を永続的に高める事業戦略を検討しましょう。

最後に

以上、住宅産業における中期経営計画の策定と実行戦略を検討しました。住宅は、文化や社会を反映する重要な要素であることから高い企業倫理が求められること、また長期的な顧客との関係性を築くことが可能であるがゆえに、住環境のバリューチェーンモデルの構築を視野に入れていくことが、企業だけでなく、地域や社会を持続的に価値創造していくことが可能だと分かりました。自社だけのリソースだけにとらわれず、地域のステークホルダーとの連携を築きながら社会課題の解決を図り、住宅産業にリーダーシップを発揮していただけることを願っております。

著者

最新コラム

- 海外進出を成功させるためのパートナーの選び方

- 海外進出に成功した企業事例と成功要因の解説

- 海外市場調査のアンケート調査・インタビュー調査の具体的な方法

- 事業ポートフォリオ再編のプロセスとリスク対策

ビジョン・中期経営計画策定キーポイント

- 新規事業を成功させる市場調査のポイントと

進め方・方法について解説

- パーパス経営完全ガイド

~成功事例から社内浸透のポイントまで徹底解説~

- 新規事業開発・立ち上げ完全ガイド

~発想や進め方など重要なポイントを解説~

- ESG経営完全ガイド

~SDGsとの違いや経営に活かすポイントまで徹底解説~

資料ダウンロード

- 長期ビジョン・中期経営計画に関する企業アンケート調査レポート2025年

- ストラテジー&ドメインコンサルティングメニュー紹介資料

- 統合報告書 ストーリー設計のコツ~企業価値は「説明」では動かない。「物語」が動かす。~

- 設備工事業界の未来を切り拓く:課題解決と成長戦略の最前線~人手不足からデジタル化まで、業界の変革を支える実践的アプローチ~

- TCG REVIEW 顧客創造モデル

- 収益構造を変える!ビジネスモデル・イノベーション~高収益を実現する事業ポートフォリオとPLのデザインはできていますか?~

- 食品業界の企業が中期経営計画策定で押さえるべきポイント~重要になるテーマと事例5選をご紹介~

- 経営者の成長投資アンケート調査レポート 2025年

長期ビジョン・中期経営計画策定の情報サイト

長期ビジョン・中期経営計画策定の情報サイト