COLUMN

コラム

閉じる

貧困や人権問題、自然破壊など世界はいま、これまでなかったほどの深刻な社会問題に直面しています。こうした様々な問題を解決するためにSDGsで17の目標を掲げており、昨今多くの企業でSDGsが取り組まれるようになりました。また消費者による「エシカル消費」を通して環境や社会に良いモノが選択されるようになりました。今回は、そのような「エシカル消費」について企業が取り組む意義について紹介いたします。

「エシカル消費」とは

エシカル消費の定義

エシカル(ethical)は「倫理的・道徳的」という意味を持ちます。エシカル消費とは地域の活性化や雇用などを含む、人・社会・地域・環境に配慮した消費行動のことです。

我々一人一人が、社会的な課題に気付き、消費行動を通して、その課題の解決のために、何ができるのかを考えていくことが重要視されてきています。

具体的には、以下のような消費行動がエシカル消費に該当します。

①環境付加の少ない製品を選ぶ

②動物実験を行われていない製品を選ぶ

③フェアトレード認証された商品を選ぶ

➃労働者の人権が尊重されている企業から商品を選ぶ

⑤ローカルな生産者からの商品を選ぶ

企業視点でこのような消費行動に対応していくことが、マーケティングの観点からも重要であり、社会的な責任として求められるようになってきていることを認識しなくてはなりません。

エシカル消費が高まる背景

エシカル消費が高まっている理由としては、以下が考えられます。

①社会的・環境的な問題への意識の高まり

近年、社会的・環境的な問題が深刻化していることが注目されており、その解決に向けた取り組みが求められています。実際に2015年9月に国連で採択された持続可能な開発目標(SDGs)の17のゴールのうち、ゴール12「つくる責任 つかう責任」に特に強く関連する取り組みであり、持続可能な生産・消費形態の確保が掲げられています。

②消費者の価値観の変化

インターネット発達から、価値観が多様化し、自分たちの生活や地球環境に配慮した消費を求める消費者が増えていることが注目されています。エシカル消費が、このような消費者の需要に応える形として注目を浴びています。

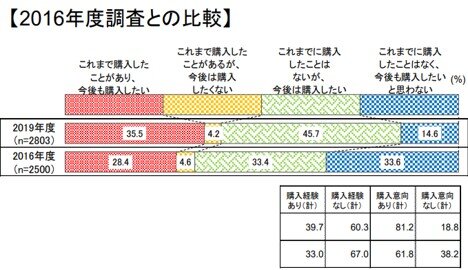

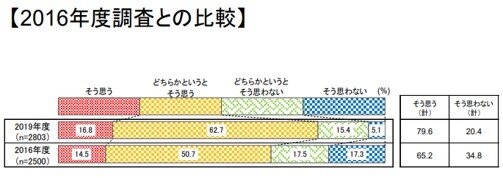

消費者庁による令和元年度エシカル消費に関する消費者意識調査報告書によれば、「エシカル商品・サービス購入状況・購入意向」について、2019年で81.2%が購入意欲ありと回答し、2016年の61.8%から19.4ポイント増加しています。また2019年で39.7%が購入経験ありと回答し2016年の33.0%から6.7ポイント増加しています。さらに、「エシカル商品・サービスの提供が企業イメージの向上につながると思うか」というアンケートについては、2019年で79.6%がそう思うと回答し2016年の65.2%から14.4ポイント増加しており、消費者の「エシカル消費」に対する意識は向上し、実際に行動としても表われていることが分かります。

エシカル商品・サービス 購入状況・購入意向

エシカル商品・サービスの提供が企業イメージの向上につながると思うか

出典:「倫理的消費(エシカル消費)」に関する消費者意識調査報告書/消費者庁

③企業の社会的責任の重視

近年、ESGの観点からも企業が社会的責任を果たすことが求められるようになり、その一環として、エシカル消費に応える商品やサービスの提供が増えています。

今後もこのような流れは加速していくことが予測されます。

企業における「エシカル消費」取り組みメリットと向き合い方

企業が「エシカル消費」に取り組むメリット

企業がエシカル消費に取り組むメリットは3つあります。

一つ目は企業イメージが向上するということです。扱う商品やサービスが、環境や社会に配慮されたものであると、しっかりと伝えることができればれば、企業に対する消費者や投資家の印象は良くなります。特に、Z世代と呼ばれる若い世代は、教育サステナブルな社会への関心が高いと言われており、採用活動においてエシカル消費への取り組みが左右する可能性も考えられます。

二つ目は新規事業展開のきっかけになる可能性です。社会的課題を解決するためにはこれまでにない製品や、これまでとは異なる生産、流通の方法が必要になると予想されます。こうした分野にいち早く参入することで、新規事業開拓につながる可能性があります。

三つ目は環境に配慮した商品やサービスを販売すると、エシカル消費の意識が高い顧客層を獲得できるということです。

自社の強みを振り返りながら、できる部分からエシカル消費に関わる商品を展開することで、競合他社と商品や顧客層を差別化できるため市場における競争優位性を確保しやすくなります。

企業としてエシカル消費にどう向き合うか

製品やサービスのライフサイクルを考慮する

企業は、製品やサービスの生産から廃棄までのライフサイクルを考慮し、環境負荷の軽減や社会的な課題への貢献など、エシカル消費につながる取り組みを進める必要があります。

具体的には以下のような取り組みが考えられます。

①エネルギー効率の高い製品の開発

②環境負荷の低い原材料の調達

③CO2排出量の削減につながる製造プロセスの開発

➃生産・廃棄の絶対量の削減

⑤労働者・労働環境に対する配慮

⑥社会的な問題に対応するチャリティーキャンペーンの実施

ここに記載しているものはあくまで一例ですが、自社の製品やサービスのライフサイクルの中で、社会課題の解決につながっているか、またエシカル消費の観点から問題になる点はないかなど、組織全体で見直していく姿勢が必要となります。

消費者に対して、情報提供を行うこと

消費者が製品購入・サービス利用をするにあたり、企業として、製品やサービスに関する情報を分かりやすく、公正かつ透明に提供することが求められます。

たとえば、製品の原材料や生産過程に関する情報、社会的な貢献についての情報などを公開することで、消費者がエシカル消費の判断をしやすくなります。

企業側から積極的な情報発信していくことが必要不可欠です。

企業におけるエシカル消費の取り組み事例

スターバックスの事例

スターバックスは2009年ルワンダに「ファーマーサポートセンター」を設立しました。

同センターでは農園管理や栽培の計画づくりを支援すると共に、女性コーヒー生産者支援の一環として、工芸品を作るプログラムをサポートしています。

また2015年インドネシアに「ファーマーサポートセンター」を設立し、病気に強いコーヒー品種の開発研究を行っているほか、小規模のコーヒー農家を対象に33万本以上のコーヒーの苗木と技術支援を提供してきました。

さらに2020年ペルーをはじめとする5カ国のコーヒー農園に環境に配慮した新たな機器(ウェットミル)を提供しました。その結果、コーヒー加工処理における水の使用量を最大80%削減することにつながっています。

これらのようにスターバックスは3つの生産地でエシカルな調達を目指されています。

日本マクドナルドの事例

持続可能な社会の実現を目指して、顧客・ビジネスパートナー・地域住民と一緒に、エシカル消費に取り組んでいくことを掲げています。

できたてのおいしさを提供すると共に、食品廃棄を可能な限り削減することを目的に、注文が入ってからバーガー類を調理するシステムを開発し、2005年にはそれが全店へ導入されました。このシステム導入前比較で、完成品商品の廃棄は半分以下となり、食品ロスの削減を実現しています。

また、使用済みのフライオイルは、主に鶏の配合飼料として、ほぼ100%をリサイクルしています。

特に、持続可能な原材料調達や環境・社会的配慮、生物多様性等につながるサステナブル・ラベルの取得を積極的に進めており、お客様向け紙製容器包装類にはFSCⓇ認証の紙、フィレオフィッシュにはMSC認証のスケソウダラ、コーヒーにはレインフォレスト・アライアンス認証を取得した農園が栽培するコーヒー豆、店舗で使用しているフライオイルにはRSPO認証のパーム油を使用しています。また、サステナブル・ラベルについて多くの方に知っていただくための啓発活動にも注力しています。(参照:日本マクドナルド株式会社/消費者庁)。

今後は、遊ばなくなったハッピーセットのおもちゃを回収して店舗で使用するトレイにリサイクルするなど、エシカル消費を通じたサステナブルな社会の実現を志向しています。

まとめ

人・社会・地域・環境に配慮した消費行動「エシカル消費」への対応はあらゆる企業で求められてきています。

倫理的、社会的、環境的な観点から自社の企業活動を見直していかなくてはなりません。

SDGsのゴール12「つくる責任 つかう責任」では持続可能な生産・消費形態の確保が掲げられており、この消費者行動の変化をビジネスチャンスとして捉え、他社との差別化という視点で取り組み、積極的に発信していくことも重要です。

今一度自社の事業活動や社会的活動を振り返り、エシカル消費の観点から長期的視野で考えていくことが必要ではないでしょうか。

著者

最新コラム

- 海外進出の方法とは?実際の流れからその後の成長戦略までを網羅的に解説

- 中堅・中小企業における海外進出のメリットとは

- WEB対談:燈様×タナベコンサルティング

- 海外マーケティングの手法とは?海外進出におけるテストマーケティングの役割とポイントを紹介【入門編】

ビジョン・中期経営計画策定キーポイント

- 新規事業を成功させる市場調査のポイントと

進め方・方法について解説

- パーパス経営完全ガイド

~成功事例から社内浸透のポイントまで徹底解説~

- 新規事業開発・立ち上げ完全ガイド

~発想や進め方など重要なポイントを解説~

- ESG経営完全ガイド

~SDGsとの違いや経営に活かすポイントまで徹底解説~

資料ダウンロード

- ストラテジー&ドメインコンサルティングメニュー紹介資料

- 統合報告書 ストーリー設計のコツ~企業価値は「説明」では動かない。「物語」が動かす。~

- 設備工事業界の未来を切り拓く:課題解決と成長戦略の最前線~人手不足からデジタル化まで、業界の変革を支える実践的アプローチ~

- TCG REVIEW 顧客創造モデル

- 収益構造を変える!ビジネスモデル・イノベーション~高収益を実現する事業ポートフォリオとPLのデザインはできていますか?~

- 食品業界の企業が中期経営計画策定で押さえるべきポイント~重要になるテーマと事例5選をご紹介~

- 経営者の成長投資アンケート調査レポート 2025年

- 海外展開における課題と新規の海外代理店開拓プロセス

長期ビジョン・中期経営計画策定の情報サイト

長期ビジョン・中期経営計画策定の情報サイト