COLUMN

コラム

閉じる

中期経営計画とは約3~5年の区切りで設定する経営計画を意味し、会社が目指す将来像(長期ビジョン)に通過すべき中間目標の役割をもちます。事業戦略策定・資源分配・組織計画など、多くの重要な経営判断の基準となる中期経営計画ですが、「今まで作成したことがない」「策定メンバーがいない」「策定の方法が分からない」などの理由で策定していない企業も一定数あります。本記事では中期経営計画の策定方法について、最初に抑えるべきポイントをご紹介します。

中期経営計画策定の心構え

(1)中期経営計画がうまく機能しない理由

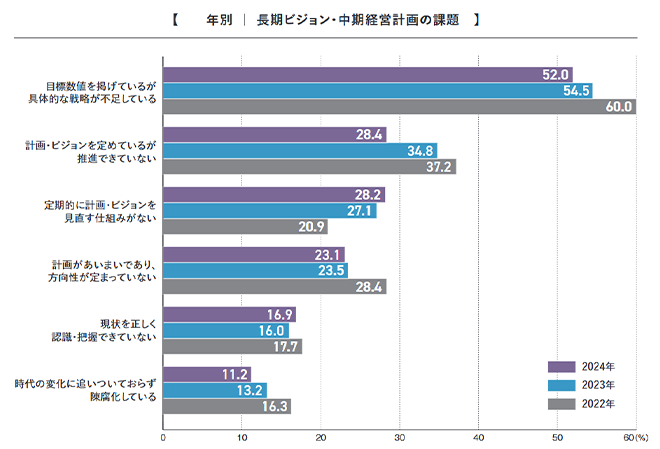

中期経営計画を初めて作成するにあたりまず考えていただきたいことは、「何のために自社で中期経営計画を策定するのか」という、活用のイメージを持つことです。タナベコンサルティングが実施した調査結果によると、中期経営計画策定後の課題として、「具体的な戦略が不足している」「推進する仕組みがない」「見直す仕組みがない」などが挙げられており、長期ゴールに到達するための中間目標としての中期経営計画がうまく機能していない企業が見受けられました。主な原因の一つとして、中期経営計画を策定すること自体が手段ではなく目的になってしまい、中期経営計画を活用して目的を達成するイメージを持っていないことが考えられます。「中期経営計画とは自社にとって何なのか?」この点を明確にしてから策定に取り組まれることをお勧めします。

タナベコンサルティング「2024年度 長期ビジョン・中期経営計画に関する企業アンケート調査」より抜粋

タナベコンサルティング「2024年度 長期ビジョン・中期経営計画に関する企業アンケート調査」より抜粋

(2)中期経営計画に期待する効果を明確にする

中期経営計画はどのような場面で経営者の役に立つのでしょうか?以下代表的なシーンをご紹介します。

1点目:「やること」と「やらないこと」を決めることができる【定性・定量的なゴールが明確である】

中期経営計画を持つことで、計画目標に到達するためにやるべきことの優先順位が付けられるようになります。特に経営資源が限られている中小企業においては、限られたヒト・モノ・カネといった資源をどのように配分すれば目標達成への最短距離となるのかが明確でないと、すべての施策が中途半端になり、期待通りの成果を得られないことがあります。目標達成のため「優先順位が低いものはやらない」という判断ができるのも、中期経営計画という価値判断基準があってこそなのです。

2点目:社内の価値判断基準が統一できる【社内で共有できる】

中期経営計画を社内で共有することで、共通の目標や価値判断基準を組織全体に浸透させることができます。社員は組織の目指す方向性を理解することで、自身の業務における目標が明確になり、業務に取り組む姿勢が強化されます。また、管理職にとっても管轄部門をどの方向に導くべきかが明確になるため、マネジメントの精度が向上し、結果的に組織力の強化につながります。

3点目:振り返りと軌道修正を行うことができる【検証ができる】

計画を立てることで、現在地と到達目標とのギャップが明確になり、過去の取り組みを振り返って改善策を推進しやすくなります。一方で、中期経営計画を策定しない企業の中には、「環境変化が激しく、計画との乖離が大きくなる」という理由を挙げる場合もあります。しかし、計画がない場合、過去の成功事例や改善点を客観的に分析することが難しく、主観的な反省にとどまってしまい、十分な検証や改善が進まないことがあります。

以上の3点から、中期経営計画を活かすため、策定する計画は

(1)定性的・定量的である

(2)共有できる可視化されたイメージである

(3)いつ・誰がチェックし対策するのかが明確である

ことが望ましいです。

実践で活用できる中期経営計画を作成するために、完成した成果物がこれらのチェック項目を満たすものであることを意識して策定に取り組むことが大切です。

ゴールから逆算するバックキャスティングで考える

(1)会社が将来あるべき姿を定義する

計画を立てる際、現状から目標を積み上げて考える「積み上げ式(フォアキャスティング)」では、現状を前提とした思考になりやすいため、制約条件にとらわれがちで、大きな成長や現状を打破するアイデアが生まれにくくなることがあります。一方、市場が縮小し、「現状維持=衰退」といえる現在の国内環境では、目指すべき目標を起点に、不足している要素をどのように補完するかを考える「逆算式(バックキャスティング)」の思考の方が適していると言えます。

中期経営計画の定性・定量目標設定の際には、「全体→細部」の順番で目標を設定することが大切です。各部門の目標設定から初めてしまうと部分最適になってしまい、会社全体で見ると非効率な経営判断となっていることが往々にしてあります。また、中期経営計画は会社が目指すべき方向性を可視化したものですので、会社全体として目指す目標を設定してから各部門の取り組み目標を決めることで、会社全体の統一感を出すことができます。

(2)3~5年後にどれだけ「将来あるべき姿に近づきたいか」を考える

(1)で定義した将来のあるべき姿を目指すにあたり、「3~5年後にどの程度達成しているべきか」という視点から、次に取るべき戦略を明確化することが中期経営計画の役割です。そのため、中期経営計画は定性・定量の両面から評価可能な形で策定されることが望まれます。

まとめ

中期経営計画を初めて策定する場合、「策定すること自体が目的になってしまい、その先の運用・推進のイメージができておらずに上手く活用できない」という事態に陥らないよう注意することが必要です。中期経営計画がどうしてわが社に必要なのかを熟考してから策定し、策定の際には「(1)目標が定性・定量的に明確」「(2)可視化されており共有できる状態にある」「(3)検証方法がわかっている」これらの点がクリアできているかを意識して取り組みましょう。

「長期的に目指す姿の3~5年時点の中間目標が中期経営計画である」ということを念頭に置き、最初の一歩を踏み出せる中期経営計画を創りましょう。

著者

最新コラム

- 海外進出を成功させるためのパートナーの選び方

- 海外進出に成功した企業事例と成功要因の解説

- 海外市場調査のアンケート調査・インタビュー調査の具体的な方法

- 事業ポートフォリオ再編のプロセスとリスク対策

ビジョン・中期経営計画策定キーポイント

- 新規事業を成功させる市場調査のポイントと

進め方・方法について解説

- パーパス経営完全ガイド

~成功事例から社内浸透のポイントまで徹底解説~

- 新規事業開発・立ち上げ完全ガイド

~発想や進め方など重要なポイントを解説~

- ESG経営完全ガイド

~SDGsとの違いや経営に活かすポイントまで徹底解説~

資料ダウンロード

- 長期ビジョン・中期経営計画に関する企業アンケート調査レポート2025年

- ストラテジー&ドメインコンサルティングメニュー紹介資料

- 統合報告書 ストーリー設計のコツ~企業価値は「説明」では動かない。「物語」が動かす。~

- 設備工事業界の未来を切り拓く:課題解決と成長戦略の最前線~人手不足からデジタル化まで、業界の変革を支える実践的アプローチ~

- TCG REVIEW 顧客創造モデル

- 収益構造を変える!ビジネスモデル・イノベーション~高収益を実現する事業ポートフォリオとPLのデザインはできていますか?~

- 食品業界の企業が中期経営計画策定で押さえるべきポイント~重要になるテーマと事例5選をご紹介~

- 経営者の成長投資アンケート調査レポート 2025年

長期ビジョン・中期経営計画策定の情報サイト

長期ビジョン・中期経営計画策定の情報サイト