生成AIは経営の「意思決定脳」を拡張させるか

市場環境が目まぐるしく変化する現代、経営者はこれまで以上に迅速かつ的確な意思決定を迫られています。従来の経験則や勘に頼る経営スタイルでは、複雑化するビジネスの課題に対応しきれない場面も増えてきました。

そんな中、注目を集めているのが「生成AI」です。単なる業務効率化ツールではなく、経営戦略の中核を担う"意思決定支援システム"としての可能性が広がっています。生成AIは、経営者の思考を補完し、データに基づいた洞察を提供することで、企業の競争優位性を高める力を持っています。

あなたの企業では、生成AIをどこまで活用できていますか。そして、それは本当に競争優位につながっていますか。

生成AIがもたらす3つの経営インパクト

1. 業務効率化から付加価値創造へ(生成AI活用1.0)

多くの企業がまず取り組むのが、生成AIによる業務効率化です。ChatGPTなどのツールを活用し、議事録作成、見積書作成、アイデア出しなどを自動化することで、人的リソースを「付加価値創造」に振り向ける時間が生まれます。

例えば、経営会議において生成AIを壁打ち相手として活用すれば、戦略の論点整理やKPI設計の支援が可能になります。新商品開発においても、市場調査やコンセプト立案をAIが補助することで、スピーディな意思決定が実現します。

ただし、こうした活用はあくまで「単独利用」に過ぎません。真の競争優位は、次のステージにあります。

2. データを活かす戦略的活用(生成AI活用2.0~3.0)

生成AIの真価は、自社データと連携した「プロセス変革」にあります。ここでは、RAG(Retrieval-Augmented Generation)やファインチューニングといった技術を用い、AIが自社のナレッジを学習・参照しながら、業務に特化した高精度なアウトプットを生成します。

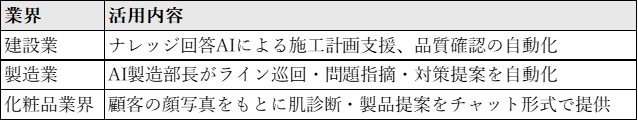

業界別の活用事例

これらは単なる効率化ではなく、顧客体験の向上や新規事業創出にもつながる「付加価値創造」の好例です。

さらに、生成AI3.0ではAIモデルを外販することで、新たな収益源として活用する企業も登場しています。生成AIは、もはや社内ツールではなく、ビジネスモデルそのものを変革する存在です。

DXビジョンと導入ステップ:競争優位の土台を築く

生成AIの活用には、明確なDX戦略とデータ基盤の整備が不可欠です。以下は、生成AI活用2.0・3.0を実現するための6ステップです。

1. 目的の設定:経営戦略に基づくAI活用目的を明確化

2. 必要データの洗い出し:KGI・KPIに基づくデータ項目の特定

3. データの所在把握:どこに、どの形式で存在しているかを確認

4. パイプライン設計:業務システムからAIへのデータ連携を設計

5. データクレンジング・加工:形式統一、正規化、名寄せ処理を実施

6. ツール活用による自動化:ETLツールやAIによる精度向上と省力化

このプロセスを経て初めて、生成AIは「経営の脳」として機能します。重要なのは、AIにすべてを任せるのではなく、人間が判断を下すための"補助脳"として活用することです。

また、生成AIの出力はあくまで「インサイト」であり、確定情報ではありません。正しい判断を下すには、AIの提案を人間が吟味し、意思決定に責任を持つ必要があります。

意思決定の質を高める生成AIの本質的価値

生成AIの最大の価値は、単なる作業の代替ではなく、「意思決定の質」を高めることにあります。経営者が直面する課題は、複雑で多面的です。市場動向、顧客ニーズ、競合戦略、社内リソースなど、考慮すべき要素は膨大です。

こうした状況下で、生成AIは膨大な情報を瞬時に整理・要約し、複数の選択肢を提示することができます。これは、単なる「効率化」ではなく、「思考の拡張」です。人間の直感と経験に、AIの論理とデータを掛け合わせることで、より精度の高い判断が可能になります。

中堅・中小企業こそ、生成AIで飛躍できる

「うちは大企業じゃないから、まだ早い」と感じている企業も多いかもしれません。しかし、生成AIはむしろ中堅・中小企業にこそ、大きな可能性をもたらします。

理由はシンプルです。リソースが限られているからこそ、AIによる補完が効果を発揮しやすいのです。専門人材を多数抱えることが難しい企業でも、生成AIを活用すれば、企画・分析・資料作成・顧客対応など、幅広い業務を少人数で高品質にこなすことができます。

導入の第一歩としては、以下のようなステップが現実的です。

• まずは業務単位での活用から始める(議事録作成、FAQ対応など)

• 次に部門横断での活用テーマを設定(営業×製品開発など)

• 最終的に経営戦略と連動した活用方針を策定する

このように段階的に進めることで、無理なく生成AIを定着させ、企業全体の生産性と創造性を底上げすることが可能です。

導入後に求められる運用体制と組織変革

生成AIの導入はゴールではなく、スタートです。真の成果を得るためには、導入後の運用体制と組織文化の変革が不可欠です。

まず重要なのが、AI活用を推進する専門チームの設置です。情報システム部門だけに任せるのではなく、経営企画、事業開発、現場部門が連携する「横断型チーム」が理想です。

次に求められるのが、人材育成とリテラシー向上です。生成AIを使いこなすには、プロンプト設計やデータの扱い方に関する知識が不可欠です。社内研修やeラーニング、外部セミナーなどを通じて、社員一人ひとりが「AIを使える人材」へと進化することが求められます。

さらに、組織文化の変革も避けて通れません。AI活用には、試行錯誤と改善のプロセスが伴います。失敗を許容し、学びに変えるカルチャーがなければ、AIは定着しません。トップダウンだけでなく、現場からのボトムアップの提案を歓迎する風土づくりが、生成AIの定着と成果につながります。

最後に、成果の可視化と共有です。生成AIによって得られた業務改善や付加価値創造の成果は、定量的に測定し、社内で共有することが重要です。KPIの達成度や業務時間の削減効果、顧客満足度の向上などを定期的にレビューすることで、AI活用の意義が社内に浸透し、さらなる推進力となります。

未来への展望 ~生成AIとともに進化する経営~

今後、生成AIはさらに進化し、より高度な意思決定支援や自律的な業務遂行が可能になるでしょう。AIエージェントがERPやCRMと連携し、在庫管理や顧客対応を自動化する未来は、すでに現実のものとなりつつあります。

また、AIが経営者の「右腕」として、戦略立案やリスク分析を支援する時代も遠くありません。こうした未来に備えるためには、今から「AIと共に働く組織文化」を育てることが重要です。

生成AIは、単なるツールではなく、経営のパートナーです。人間の創造性とAIの知性を融合させることで、企業はこれまでにないスピードと精度で意思決定を行い、競争優位を築くことができます。

明日から始める生成AI戦略

生成AIの導入は、もはや「やるかやらないか」ではなく、「どう活かすか」のフェーズに入っています。まず取り組むべきアクションは以下の3つです。

• 生成AI戦略の策定:経営理念・事業戦略と連動した活用目的の明確化

• データ基盤の整備:クレンジング・正規化・一元管理の体制構築

• ガイドラインの導入:セキュリティ・業務適用範囲・リテラシー向上

そして何より重要なのは、「自分ごと精神」を持つこと。生成AIは、使いこなす企業が使われる企業を凌駕する時代をもたらします。中堅企業だから、業界が遅れているから――そんな言い訳は、もはや通用しません。

生成AIは人間の脳の拡張機能です。最終判断は人が行います。だからこそ、AIを活かす人材・組織が、次世代の競争優位を築くのです。

さらに、生成AIは「データを活かす力」が問われる技術です。自社の強みとなる専有データや業界データを活用することで、より高品質なアウトプットが得られます。これは単なるIT導入ではなく、経営資源の再定義でもあります。

最後に、ウェビナー講師が語った印象的な言葉をご紹介します。

「AIに仕事を奪われるのではない。AIを使いこなす人に仕事を奪われるのだ。」

この言葉を、ぜひ「企業」に置き換えてみてください。生成AIを活用する企業が、活用しない企業を凌駕する未来は、すでに始まっています。

今からでも遅くはありません。生成AIを、あなたの経営戦略の中核に据える第一歩を、今日から踏み出しましょう。

・データ利活用で、「勘」に頼らないダッシュボード経営へ

・DXレベル表でわが社の「現在」と「目指す姿」を明確に など

デジタル・DXの戦略・実装情報サイト

デジタル・DXの戦略・実装情報サイト