シェアードサービスとアウトソーシング(BPO)の違い

- ホールディング経営

閉じる

ホールディングス・グループ経営を推進するためのテーマとして、シェアードサービスがあります。シェアードサービスとは文字通り、グループ内で業務を"シェア"する共通オペレーションインフラのことを指します。また、グループ外へオペレーションを委託するアウトソーシング(以下、BPO)も業務効率化の観点から実施する企業が増えているのが実情です。本コラムでは、グループ経営体制を推進するにあたってのシェアードサービス・BPOの違いと導入ポイントをお伝えいたします。

シェアードサービスとBPO導入の背景

シェアードサービスとBPOの一番の違いはオペレーションを委託する先がグループ(または企業)内なのか、外なのかです。いずれも業務効率化を実現する手法として用いられ、昨今のグループ経営を推進する企業は導入するケースが増えています。ということは各社メリットを感じて、自社にあうスタイルで導入していることになります。まずは、それぞれの導入背景をご説明いたします。

1.シェアードサービス

シェアードサービスの起源は比較的新しく、ある米国企業が導入し、ERPの導入が後押しをして今に至っています。日本国内では1997年の純粋持株会社解禁を機に、グループ経営体制を導入する企業が増加し、働き方の変化や情報技術の発達を背景にシェアードサービスを活用する事例が増えました。しかしながら、採用するには様々なハードルがあり、私のコンサルティングの実体験を踏まえると、集約することでの人員異動や従来のやり方を踏襲できず、社内からハレーションが生まれるケースが多く、正式な導入に至らないケースが存在することもまた事実としてあります。

2.BPO

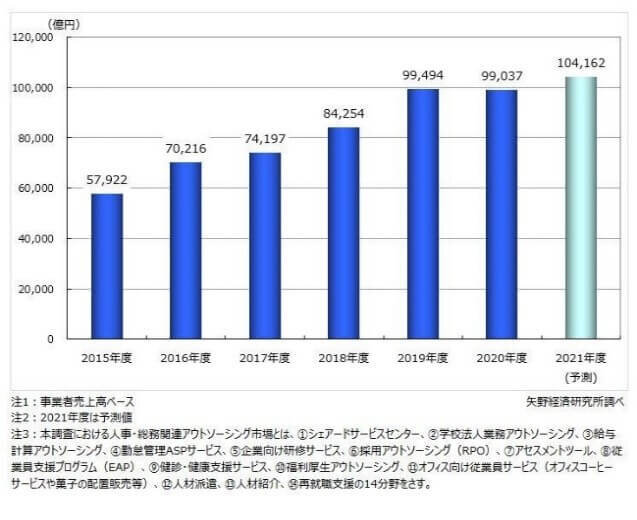

BPOは従来から活用されている手法で、専門性の高い業務や自社で抱えきれない業務量を外部委託することで、本来の業務比重を高めることや付加価値業務を行う時間を捻出できることから採用されるケースが多いです。2022年の矢野経済研究所の調査結果では2015年以降上昇傾向にあり、今後も本市場は維持・成長する期待があります。(以下、図1参照)

その背景としては、導入から運用までのワンストップソリューション化、プラットフォーム化の増加やDX技術の発達によるサービスそのものの価値が高まっていることが大きな要因であります。従来の業務効率化の観点のみならず、BPOによって自社で担うより質の高い業務を推進できることが導入を決断する企業が増えたもう1つの要因であると言えます。

アウトソーシングサービス市場規模推移

(出典:『人事・総務関連業務アウトソーシング市場規模推移(主要14分野計)』(矢野経済研究所))

シェアードサービスの再燃

こうした背景からBPO導入の企業が増える一方で、シェアードサービスも近年また注目を浴びつつあります。その理由として下記があげられます。

1.働き方の多様性と労働人口の減少

国内は少子高齢化の影響で労働人口の減少が著しいとともに、ワークライフバランス、タイムパフォーマンス意識への転換など、働き方そのものへの考え方が変革しています。シェアードサービスのメリットは自社・自グループの実情に合わせた業務設計がしやすい点や、多様な働き方が実現しやすいという点があります。シェアードサービスを導入することで導入前より少人数体制での業務運用が可能となり、事業会社やプロフィット部門へ人員を采配できるため、企業全体としての生産性向上に寄与できるようになります。

2.技術導入とカスタマイズ性

RPAやOCRなどをはじめとする技術革新が進んでおり、各社・各部門最適でシステム導入を行うよりも、グループ最適でシステム導入・活用をすることで改善効果が高まりやすいという利点があります。また、BPOだとパッケージやカスタマイズ性に乏しくなる傾向にあるのに対して、グループ内でシェアードサービスを抱えていることでグループの現状にあわせた適合性の高いシステムを導入することができるということも良い点となります。

シェアードサービス・BPOそれぞれのメリット・デメリット

上述の内容をご確認いただき、お気づきの方もいるかもしれませんが、いずれの手法も業務効率化を目的として、集約する先がグループ内もしくは外なのかの違いが大半であるということです。しかし、いずれの手法もメリット・デメリットが存在しているので、ポイントを押さえた上で自社に適した業務集約を実施すべきです。各手法におけるメリット・デメリットを下記に示します。

1.シェアードサービス

■メリット

⑴コストの最適化:グループ内で業務集約を行うことで人員数のスケールメリットや人員コストの削減ができる。

⑵品質改善:グループ内での集約であることから、業務ノウハウや最適化が実施しやすく、ノウハウが蓄積されるほど品質改善を進みやすい。

⑶親和性の高さ:グループ内の業務のみを扱うため、業務に対する従業員の理解度や心理的安全性を担保できることや、グループ内の柔軟な対応が可能となる。

■デメリット

⑴人員異動の負担:業務集約することに紐づいて、人員異動が発生するケースが多い。現場での業務引継ぎや異動に係る転居など、異動者の負担が多くなる。

⑵業務負担増加:集約した結果、一定の人材に業務負荷が寄ることで負担増加が発生する懸念がある。

2.BPO

■メリット

⑴コストの最適化:シェアードサービス同様に人員コストの削減が可能となる。加えて、オフィス・システムの維持費などの管理コストがかからず、コスト削減効果が高まる。

⑵専門性を活かした品質維持・改善:自社にない専門性を発揮することで結果的に成果を出しやすくなる。

■デメリット

⑴汎用性の低さ:BPO会社が提供するパッケージや条件に基づいて推進する場合、各企業の実情に合わせた柔軟な活用が難しくなる可能性がある。

業務効率化の意思決定

これまでにシェアードサービスとBPOの特徴やポイントを整理しましたが、最大の目的は業務の効率化と平準化の実現です。そのため、最終的な判断に基づき、シェアードサービスまたはBPOを活用することが求められます。シェアード化を行うことが目的となってしまうことになっては本末転倒となってしまうため、それぞれの特徴をおさえた上で業務効率化の手法を選択することをおすすめします。

関連記事

-

物流業におけるROIC改善事例を解説!企業価値を高める方法とは?

- 資本政策・財務戦略

-

資本政策 事例|押さえるべき3つのポイントを事例を基に解説!

- 資本政策・財務戦略

-

組織における意思決定の種類とは?トップダウン・ボトムアップの活用法を解説!

- コーポレートガバナンス

-

製造業における収益改善の2つの視点と5つのステップを徹底解説!

- 資本政策・財務戦略

-

-

収益改善の成功事例 | 効果的なポイントについて徹底解説!

- 資本政策・財務戦略

-

-

中堅企業が実装すべき財務戦略~ホールディング経営におけるトップのリーダーシップ~

- ホールディング経営

コーポレートファイナンス・M&Aの情報サイト

コーポレートファイナンス・M&Aの情報サイト