Ⅰ.顧客データ利活用の重要性と課題

近年、企業を取り巻く環境は急速に変化しています。人口減少や消費行動の多様化、情報化社会の進展により、従来のマーケティング手法では新規顧客の獲得が難しくなりつつあります。一方で、既存顧客との関係性を深め、長期的な収益を確保する「CRM(顧客関係管理)」の重要性が増しています。

CRM戦略において重要となるのが「顧客データの利活用」です。「顧客データの利活用」とは、企業が顧客に関する様々な情報を収集・分析し、その結果を戦略策定や意思決定に活かす取り組みです。顧客データは、顧客の行動や嗜好を理解し、適切な施策を設計するための基盤となります。しかし、多くの企業が「顧客データを活用できていない」「ロイヤルカスタマー(自社ブランドに高い愛着を持ち、推奨してくれる顧客)が分からない」といった課題に直面しています。例えば、顧客データは収集しているものの、部署間で分散して管理されているために統合が進まず、活用できていないケースが少なくありません。また、顧客との関係性を構築するための具体的な施策が不明確で、結果として新規顧客の獲得に偏ったマーケティング活動が続いている企業も多いのが現状です。

皆さまの会社では、顧客データをどのように活用していますか?そして、ロイヤルカスタマーを育成するための戦略は整っていますか?本記事では、ロイヤルカスタマーを育てるための顧客データの活用方法と実践のポイントを解説します。

Ⅱ.ロイヤルカスタマーへのCRM戦略の3つのポイント

1.ロイヤルカスタマーの重要性とその見つけ方

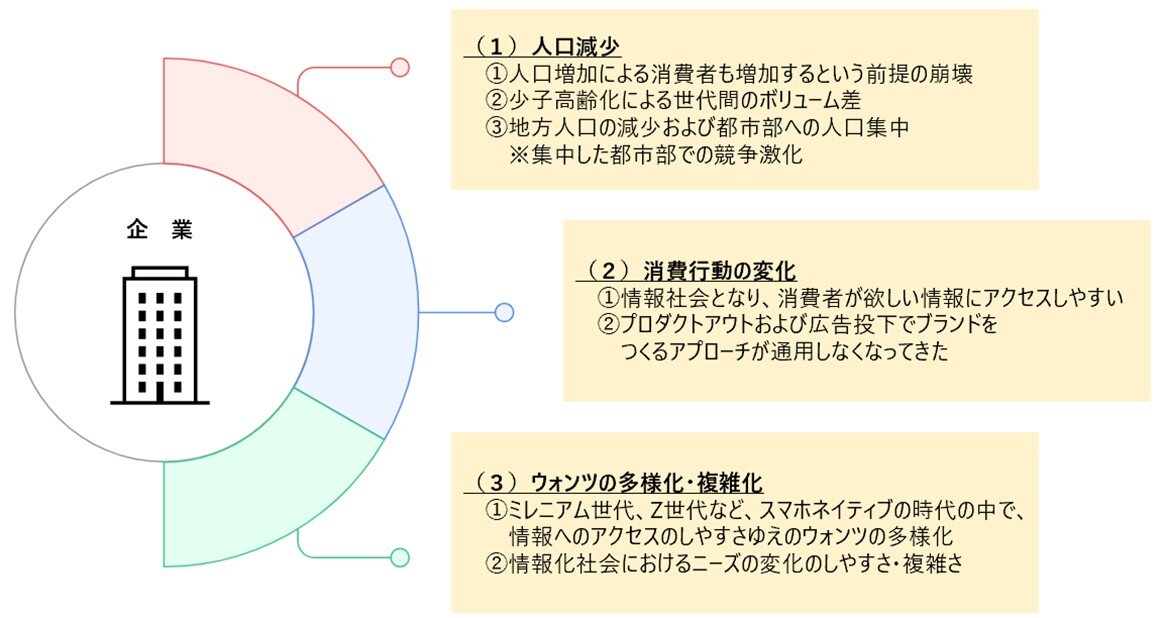

ロイヤルカスタマーは、単なるリピーターではありません。彼らは自社ブランドに高い愛着を持ち、他社製品に乗り換える可能性が低く、さらにSNSや口コミで自社のブランドを推奨してくれる存在です。本記事においては、ロイヤルカスタマーを「自社への売上貢献度が高く、ブランドに共鳴し、他者に推奨する顧客」と定義して記載をいたします。ロイヤルカスタマーが重要視される背景には、以下の3つの要因があります。(図1)

(1)人口減少

日本の総人口は2008年をピークに減少し続けており、2025年には1億2340万人にまで減少すると予測されています。少子高齢化による世代間の人口差や地方の人口減少が顕著で、都市部への人口集中により競争が激化しています。このような環境変化により、新規顧客の獲得や維持が難しくなっています。

(2)消費行動の変化

インターネットやスマートフォンの普及により、消費者は必要な情報を容易に取得できるようになりました。その結果、企業が商品の機能を訴求するだけでは通用しなくなり、顧客目線での情報提供が求められるようになっています。また、顧客を深く理解するためのデータ活用の重要性が増しています。

情報環境の進化に伴い、消費者のウォンツは多様化・複雑化し、変化のスピードも加速しています。特にミレニアル世代やZ世代などのスマホネイティブ層では、企業は顧客ニーズの変化に迅速に対応する必要があります。ロイヤルカスタマーであっても、定期的なニーズの見直しが欠かせません。

このような状況下で、新規顧客の獲得はますます難しくなり、既存顧客との関係性を深めることが企業の収益を安定させる鍵となっています。

▼クリックで拡大します

また、ロイヤルカスタマーを見つけるためには、定量面と定性面の両面からのアプローチが必要となります。

(1)定量面のアプローチ

定量面でのアプローチ方法の例として、RFM分析(Recency: 最終購入日、Frequency: 購入頻度、Monetary: 購入金額)があります。RFM分析を活用することで、顧客をセグメント化し、有望な顧客層を特定できます。ある企業では、来店頻度と直近の来店日を基に顧客を分類し、ロイヤルカスタマーを含めたそれぞれの顧客に対して適切な施策を実行することで、売上拡大につなげる戦略を策定したという事例もあります。

(2)定性面のアプローチ

定性面でのアプローチ方法の例としてはインタビューや観察調査が挙げられます。インタビューや観察調査を通じて、顧客の購買行動の背景や価値観を深く理解し、その中から、ロイヤルカスタマーがどのような感情や価値観を持っているのかを明らかにすることで、彼らに響く施策を設計できるようになります。これにより、ロイヤルカスタマーの特徴を明確にし、育成のための具体的な施策を設計していきます。

2.顧客データを利活用したCRM戦略の立案方法

本記事においては、CRM戦略を「顧客データを利活用したアプローチにより、『顧客の満足度』を向上させ、継続利用を促進することで『自社の収益』を高める戦略のこと」と定義いたします。CRM戦略の実現に向けては、CRM戦略が求める顧客像をもとに、CRM戦略を実行する組織体制を構築し、顧客の識別と顧客との関係性強化を何度も繰り返し、顧客ロイヤルティを向上させることが重要になります。

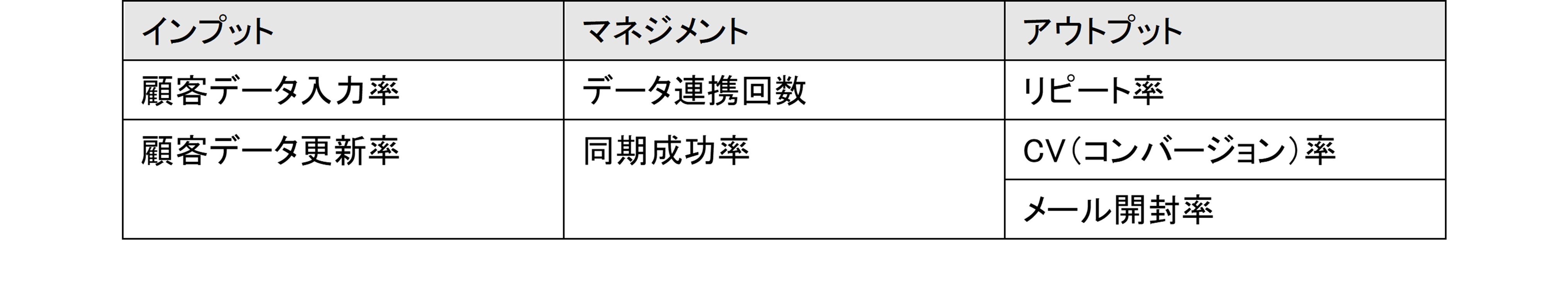

そして、CRM戦略の成功には、顧客データの利活用が欠かせません。本記事では、CRM戦略を成功に導くデータ利活用を実現するための設計方法を「インプット」「マネジメント」「アウトプット」の3段階で整理する方法を紹介します。

(1)インプット:顧客データの収集

まず、インプット段階では、顧客データの入力ルールを統一し、必要な情報を確実に収集します。例えば、営業担当者が顧客との接点で得た情報をシステムに入力する業務フローを設計することが重要です。これにより、データの品質を向上させ、後続の分析や施策に活用できる基盤を整えます。

(2)マネジメント:データの統合と管理

次に、マネジメント段階では、収集したデータを統合・管理する仕組みを整備します。複数の部署やシステムで分散しているデータを必要に応じたタイミングで連携する基盤を構築することで、情報を活用できるようになります。例えば、顧客管理システムとウェブサイトのデータを統合し、顧客のオンラインとオフラインの行動を一元的に把握する仕組みを構築することが考えられます。

(3)アウトプット:顧客へのアプローチ

最後に、アウトプット段階では、収集したデータを基に顧客へのアプローチを設計します。例えば、誕生日に特別なクーポンを送る、来店履歴に基づいてパーソナライズされた提案を行うなど、顧客体験を向上させる施策を実施します。このような施策を通じて、顧客満足度を向上させ、ロイヤルカスタマーを育成することが可能です。

これらを踏まえた取り組みを行っているカフェの事例を紹介します。あるカフェでは、アプリを活用して顧客の購買履歴や行動データを収集し、パーソナライズされた提案を行っています。顧客がカフェで一休みしたくなる夕方の時間帯のように、特定の時間帯にアプリ通知を送ることで、顧客の来店を促進し、顧客との関係性を深める取り組みを行っています。

3.CRM戦略を実行する上で大切な「全社視点」と「KPI」

CRM戦略を全社的に推進するためには、経営層と現場が連携し、共通の目標を持つことが重要です。経営層を交え、経営理念から落とし込んだCRM戦略こそが「自社独自のCRM戦略」となり、これを現場任せ、経営層任せにせずに、全社で改革を推進していくことが、他社との差別化につながり、全社的なCRM戦略の実現・成功につながります。

また、CRM戦略を実行する際には、具体的なKPI(重要業績評価指標)を設定することも重要です。先ほどの「インプット」「マネジメント」「アウトプット」の3段階に区分して整理すると以下のようなKPI例が挙げられます。(図2)

▼クリックで拡大します

例えば、インプットにおいて上記のKPIを基に、業務フローを設計し、営業担当者が顧客情報を入力するタイミングを明確にし、入力内容を標準化することで、顧客データの収集・活用の効率化やデータ品質の向上を実現することができます。

新たな価値創造につなげるための

データ利活用のステップと活用方法

Ⅲ.まとめ

人口減少や消費行動の多様化により、新規顧客の獲得が難しくなり、今後、既存顧客との関係性を深めるCRM戦略は、ますます重要になっていると予想されます。その中でも、ロイヤルカスタマー(自社ブランドに高い愛着を持ち、推奨してくれる顧客)の育成が収益安定の鍵となります。

皆さまの会社においても顧客データを利活用したCRM戦略を成功させるためには、まず本記事でご紹介した以下のアクションをぜひ実践してみてください。

1.ロイヤルカスタマーの定義を明確にする

自社にとってのロイヤルカスタマーを定義し、RFM分析やインタビュー調査を通じて特定します。

2.顧客データの収集・管理体制を整備し、顧客体験を向上させる施策を実施する

データ入力ルールを統一し、情報を連携する基盤を構築し、誕生日クーポンやパーソナライズされた提案など、顧客満足度を高める施策を導入します。

3.全社でCRM戦略を推進する

上記を実践するにあたって、CRM戦略が求める顧客像を設定し、CRM戦略を実行する組織体制を構築した上で、経営層と現場が一体となって全社的に取り組みます。

以上のように顧客データを利活用し、ロイヤルカスタマーを育成することで、顧客との関係性を深め、持続可能な成長を実現する未来をつかみ取るきっかけになるかもしれません。

デジタル・DXの戦略・実装情報サイト

デジタル・DXの戦略・実装情報サイト